人工林泡桐木材不同生长部位材色的差异性1)

韩黎雪 常德龙 张云岭 黄文豪 胡伟华 关 倩

(国家林业局泡桐研究开发中心,郑州,450003)

泡桐是我国长江、黄河流域栽种面积大,短中期速生工业用材树种之一,具有材质轻软、密度低、尺寸稳定性好等特点,可用于制造板材、家具等产品[1-2]。材色是衡量泡桐木材表面性质的一个重要视觉物理量,直接影响木材表面质量的评定,对泡桐产品的质量评价及加工利用有重要意义[3-5]。泡桐的缺点是生材锯解后,在贮存和干燥过程中,会产生浅红色条状、块状色斑,随后色斑会日渐加深,最后变为深褐色或黄褐色,整个板面的颜色也加深变暗,失去光泽,严重影响制品的外观质量。泡桐木材变色成为泡桐资源扩大和出口创汇的一大障碍,也一直是国内外学者十分关注的一个科学难题[6-8]。针对不同树种的生长位置进行材色研究,可以找到不同生长部位间的材色差异,按不同等级的材质颜色需要进行取材,进而提高木材的利用率。段新芳等研究了毛白杨边材材色的株内变异情况[9];赵荣军等比较了5 种人工林桉树木材的颜色参数[10];茹广欣等对无性系泡桐的白度进行了测定[11];武恒等测定了人工林杨树心、边材在不同表色系统中的色度学特征值[12];常德龙等对4 种泡桐的材色参数进行测定[13]。针对我国主要泡桐品种不同生长部位材色差异的研究还未见报道。笔者对几种人工林泡桐不同生长位置的材色进行测试及综合评判分析,进而为桐材的加工生产、利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试材采集与制作方法

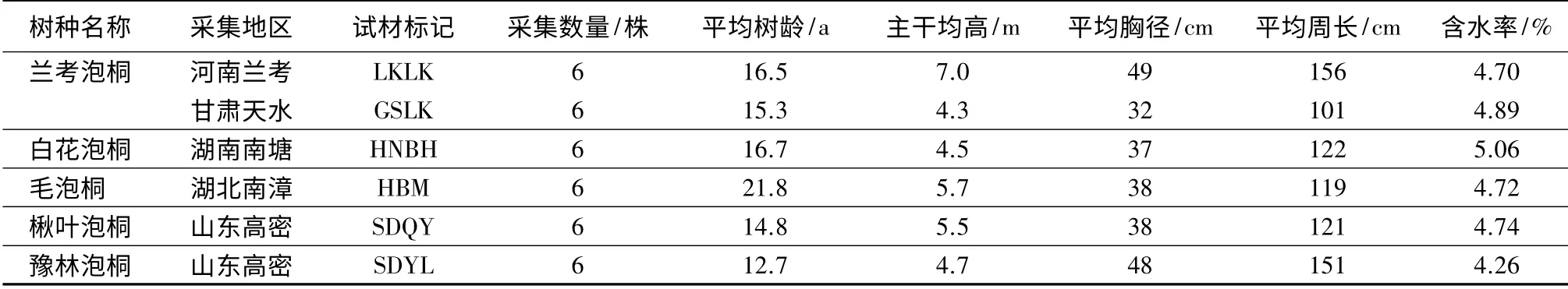

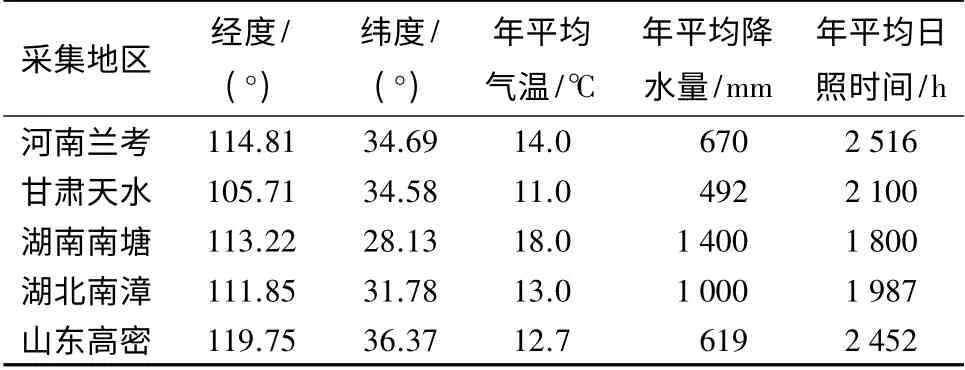

分别从不同地区采取树龄相近的6 种泡桐各6株。所取试材信息见表1,试材采集地生态因子见表2。选定离地面2、4 m 及第一大枝以下为截断点,将每株试材截为3 个原木段。先在每个原木段底部锯制一个厚度为8 cm 圆盘,表示试件底部、中部和顶部的不同干位;再在每个圆盘的心材、中材、边材3 个不同盘位,取样8 块,用于测试不同干位、盘位的颜色。试件尺寸为70 mm×50 mm×12 mm。对不同泡桐树种的干位、盘位进行标注,用砂纸进行人工打磨使其表面平整光滑,气干3 个月后借助烘箱烘干至含水率(10±2)%,以供材色指标测试。

表1 试材信息

表2 试材采集地生态因子

1.2 颜色指标测试方法

采用WHSC-100 测色仪,分别在试件的两面取4 点,共8 点,取其平均值为试件的测量值。对颜色指标L*、a*、b*表色系进行测定。L*为亮度,也称明度,全黑物体的明度为0,完全白的物体明度为100;a*为变红度(红绿色品指数),正值越大表示颜色越偏向红色,负值越小越偏向绿色;b*为变黄度(黄蓝轴色品指数),正值越大表示颜色越偏向黄色,负值越小越偏向蓝色;E*为总色差,表示色差变异程度,值越大色差变化越大,反之,颜色变化幅度小,稳定;W 为白度,表示木材的白度,其值越大,白度越好。

1.3 统计分析方法

采用统计分析软件Spss 进行实验数据的处理和分析,材色指标平均值间的比较采用单因素方差分析;不同树种间的差异采用多变量分析;显著水平设定为α=0.05,极显著为0.01。使用Excel 2007 软件制作图表。

2 结果与分析

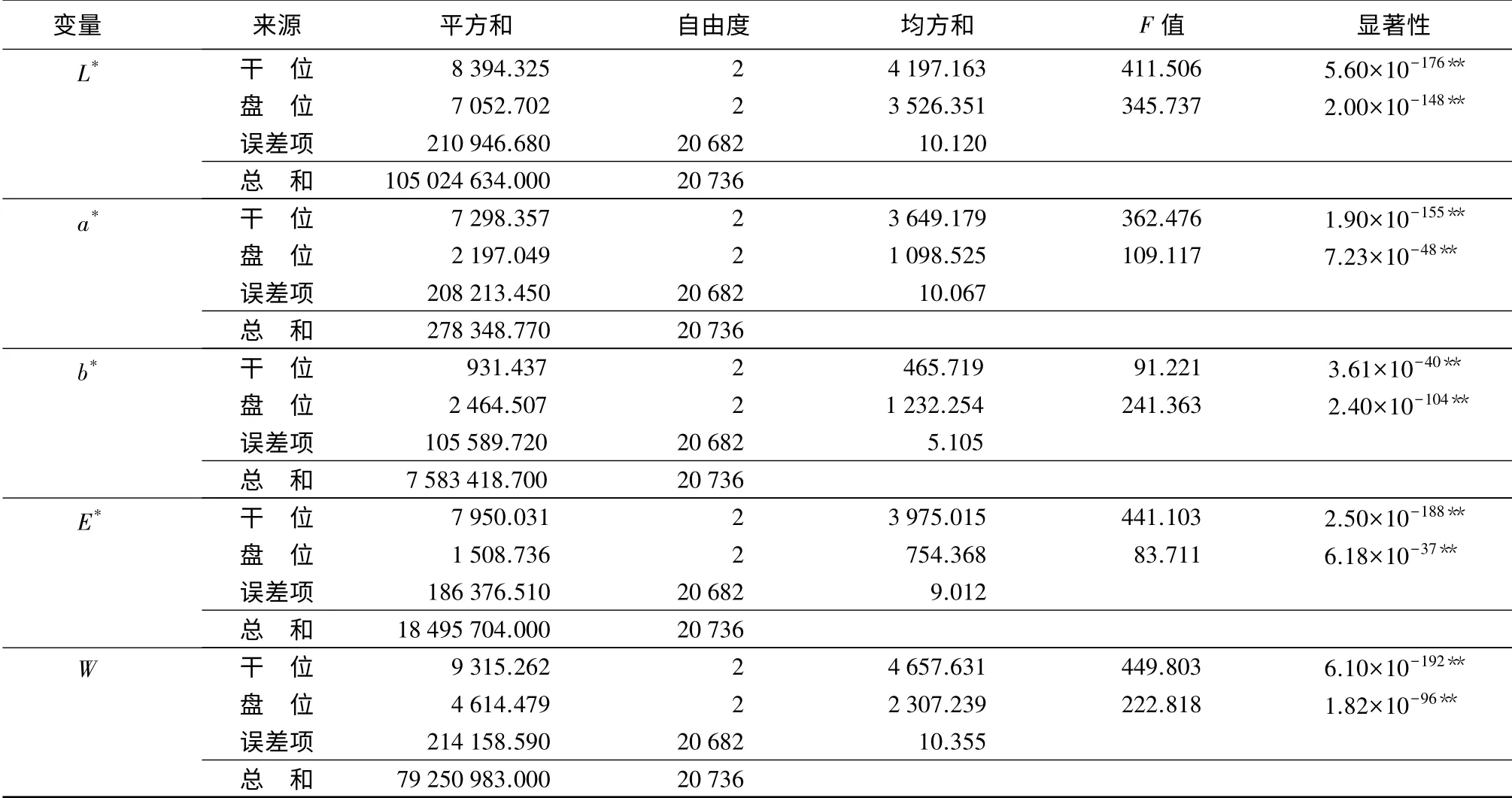

用Spss 对试验数据进行多变量分析,结果如表3所示。

表3 6 种泡桐材色指标方差显著性分析

2.1 亮度指标(L* )

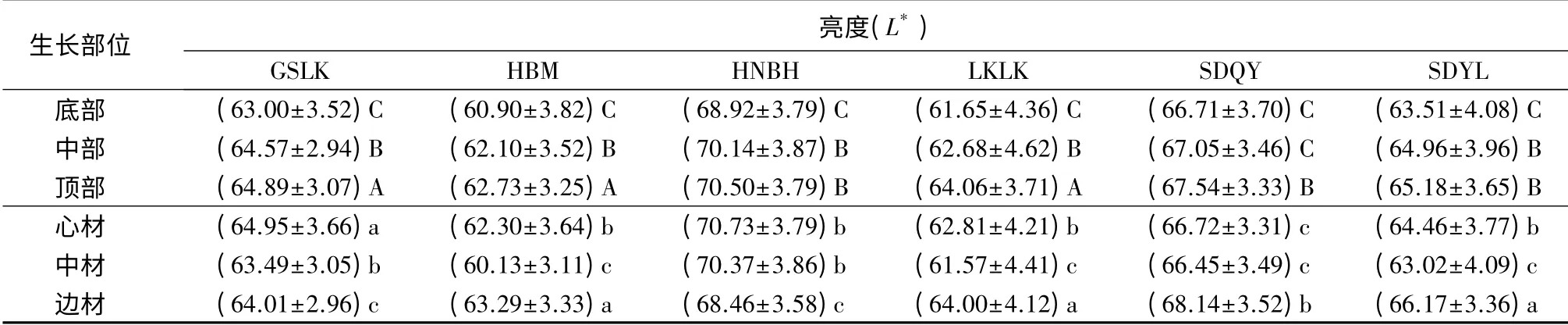

亮度为评判木材材色的重要指标。亮度越高,明快、华丽、整洁的感觉越强。从表4可以看出,不同干位上6 种人工林泡桐的亮度均是从小到大依次为底部、中部、顶部。盘位上湖南白花泡桐边材的亮度最小,心材和中材差异不大,甘肃兰考泡桐亮度从大到小依次为心材、边材、中材,而其它4 种泡桐亮度都是从大到小依次为边材、心材、中材。对不同树种进行比较,可以看出湖南白花泡桐的亮度明显高于其它树种,山东楸叶泡桐次之。从表1可知,不同干位和盘位的F 值分别为411.506、345.737。显著性分别为5.6×10-176、2.0×10-148,均达到极显著水平,说明不同的干位和盘位的木材亮度有着显著 差异。

表4 6 种泡桐不同生长部位亮度(L* )指标对比

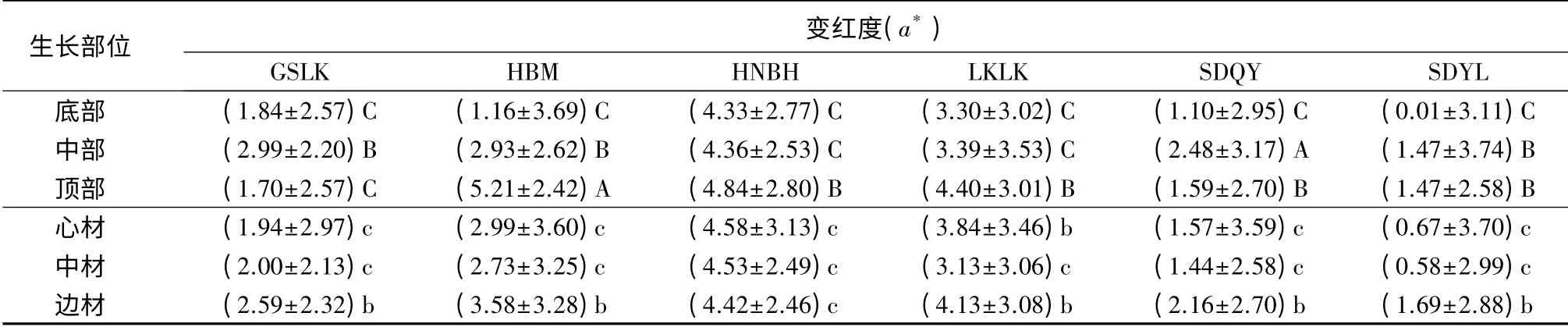

2.2 变红度指标(a* )

变红度表示米制(红绿轴)色度指数,正值偏红,负值偏绿。木材的变红度分布在-2 ~20,超出这一范围将偏离木材的本来颜色。由表5得知6 种人工林泡桐的变红度均在正常范围内变化。干位上,几种泡桐的底部、中部和顶部的变红度平均值变化无明显规律;甘肃兰考泡桐的变红度为中部最大,底部和顶部相差不大;湖南白花泡桐和河南兰考泡桐变红度都为顶部最大,底部和中部差异不明显;山东豫林泡桐变红度为底部指标最小,中部和顶部变差异不明显;湖北毛泡桐和山东楸叶泡桐的不同干位变红度指标均达到显著差异。盘位上甘肃兰考泡桐、湖北毛泡桐、山东楸叶泡桐和山东豫林泡桐的变红度指标都为边材最大,心材和中材差异不明显,表明边材的偏红程度高于心材和中材;湖南白花泡桐的不同盘位变红度指数差异不大,在4.5 左右;河南兰考泡桐的中材变红度度最小,心、边材差异不大。不同生长部位变红度指标差异在干位和盘位均达到极显著差异水平。

表5 6 种泡桐不同生长部位变红度(a* )指标对比

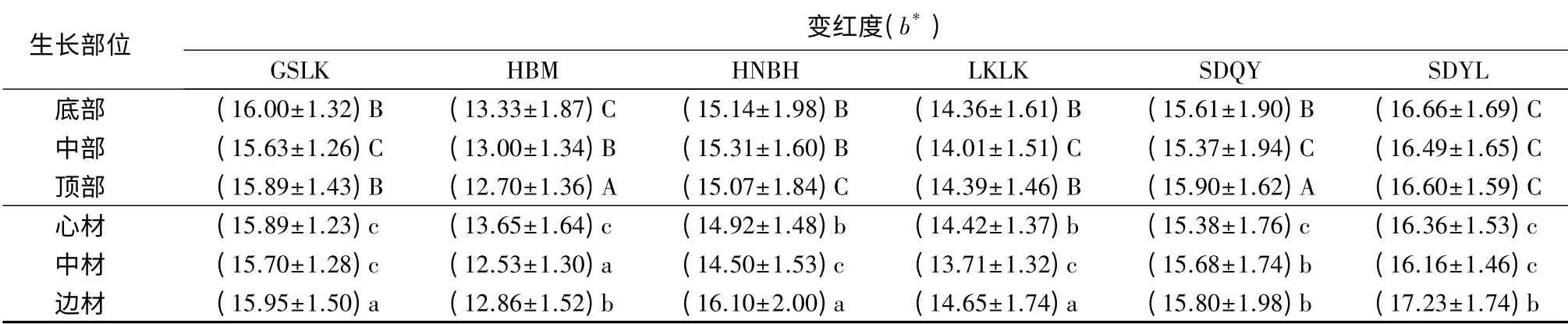

2.3 变黄度指标(b* )

从表6可以看出几种人工林泡桐不同生长部位变黄度的变化规律和差异。相同树种的不同干位的变黄度平均值相差不大,在视觉上无明显差别;变动误差均未超过2.0,表明几种泡桐的变黄度指标较为稳定。盘位上,除湖北毛泡桐,其它几种人工林泡桐的边材变黄度都高于心材;湖北毛泡桐为心材最大,边材次之,中材最小。可知,干位的变黄度F 值为91.221,显著性为3.61×10-40,达到极显著性水平;盘位的F 值为241.363,显著性为2.4×10-104,也达到极显著水平,表明任意两棵树的任意两个生长部位的变黄度都有着极显著的差异。

表6 6 种泡桐不同生长部位变黄度(b* )指标对比

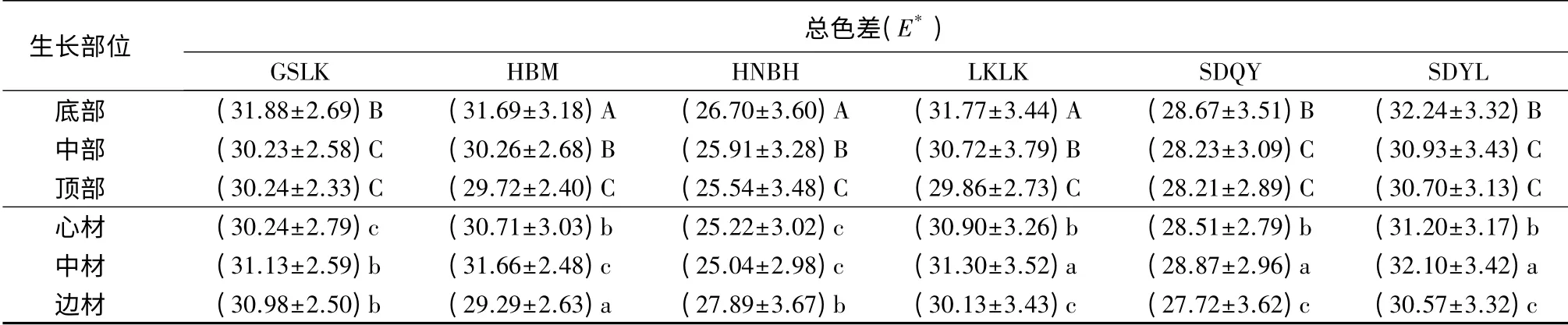

2.4 总色差指标(E* )

总色差表示总体综合色差,数值越大表示被测物和对照样颜色差异越大,是颜色稳定性的指标,对泡桐板材的拼接有重要意义。从表7可以看出,干位中,6 种泡桐底部的总色差略高于顶部和中部;湖北毛泡桐、湖南白花泡桐和山东豫林泡桐的中部略高于顶部,差异显著;其它3 种泡桐的中部和顶部的总色差则相差不大,差异不明显。盘位上,心材、中材和边材的总色差平均值都相差不大;种内不同盘位差异最大的为湖南白花泡桐的中材和边材,差异为2.85。干位和盘位总色差的F 值为441.103、83.711,显著性为2.5×10-188、6.18×10-37,均达到极显著水平。

表7 6 种泡桐不同生长部位总色差(E* )指标对比

2.5 白度指标(W)

从表8可以看出,白度指标与亮度指标的变化相一致。干位中,6 种泡桐白度均从小到大依次为底部、中部、顶部。盘位中湖南白花泡桐为心材和中材白度相差不大,边材最小,而甘肃兰考泡桐为中材最小,边材小于心材;其它4 种泡桐都为边材白度最大,心材大于中材。可知几种人工林泡桐的白度在干位的F 值为449.803,显著性为6.1×10-192。盘位的F 值为222.818,显著性为1.82×10-96,均达到极显著水平,表明不同的盘位和干位的白度值均达到极显著差异,体现着不同的经济价值。

表8 6 种泡桐不同生长部位白度(W)指标对比

从以上分析可以看出,在不同干位的材色指标中,6 种泡桐的变化规律趋于一致,亮度和白度指标都为顶部最高。这与武应霞研究泡桐不同高度的材色变化结果相一致[14],可能与木材生长特征有关。泡桐的水分分布由基部向上随着树干的升高,水分逐渐减小。水溶性酚类物质的含量也可能逐渐减小[15]。在盘位的材色指标中,6 种泡桐的变化规律各不相同,可能是在锯解或干燥过程中产生变色。国内外大多数学者认为是木材内的可溶性抽提物或者真菌引起的变色。泡桐为边材树种,心、边材颜色差异不明显,加之泡桐中的变色物质分布不均匀,多集中于生长轮附近,晚材向早材处过渡,这就解释了为什么盘位中心材、中材和边材的变化趋势不一致[16-17]。

3 结论

泡桐作为一种生物质材料,具有极大的变异性。对泡桐的不同生长部位进行方差分析,得出6 种泡桐的色度指标亮度、变红度、变黄度、总色差和白度在不同干位、盘位的差异均达到极显著水平,说明干位或盘位在颜色上都是不尽相同的,有一定区别和很大的选择潜力。综合5 个材色指标可以看出,干位中6 种泡桐的顶部材色质量最优,亮度平均值为65.82,比中部高1%,比底部高3%;变红度最大为3.20,变黄度适中为15.09;总色差为29.04,最小,材色最稳定;白度为62.37,优于中部和底部。盘位中,不同树种的盘位材色质量不一。湖南白花泡桐为心材和中材材色相差不大,边材次之,湖北毛泡桐、河南兰考泡桐、山东楸叶泡桐和山东豫林泡桐为边材最优,甘肃兰考泡桐为心材较优。泡桐木材的材色质量对其经济价值具有重要意义。了解几种人工林泡桐不同生长部位颜色的差异,选择材色指标相近的泡桐材作为桐木拼接板的原材料,以提高桐材的利用率。在泡桐实体加工利用时,为木材表面颜色归类、分级提供依据,达到材尽其用的目的。

[1] 成俊卿.泡桐属木材的性质和用途的研究(一)[J].林业科学,1983,19(1):57-63,114-116.

[2] 成俊卿.泡桐属木材的性质和用途的研究(三)[J].林业科学,1983,19(3):284-291,339-340.

[3] 张翔,申宗圻.木材材色的定量表征[J].林业科学,1990,28(4):344-352.

[4] 刘一星.木材视觉环境学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1994:21-23.

[5] 黄慧,王玉,程丽美.木材表面视觉物理量与感觉特性[J].江西林业科技,2009(6):20-22.

[6] 苗平,顾炼百,刘启明.泡桐木材的防变色和干燥[J].林产工业,1995,22(1):12-14.

[7] 祖勃荪,徐鹿鹿,周勤.防止兰考泡桐木材变色的初步试验[J].木材工业,1991,5(3):29-33.

[8] 段新芳,常德龙,李增超.木材颜色调控技术[M].北京:中国建材工业出版社,2002.

[9] 段新芳.人工林毛白杨木材材色测定及其株间变异[J].东北林业大学学报,1999,27(6):26-30.

[10] 赵荣军,费本华,江泽慧.人工林按树木材颜色和耐光性[J].东北林业大学学报,2005,33(增刊):43-44.

[11] 茹广欣,何瑞珍,朱秀红,等.泡桐无性系间木材性状的差异[J].河南农业大学学报,2007,41(5):531-535.

[12] 武恒,查朝生,刘盛全.人工林杨树木材材色的测定及其变异[J].东北林业大学学报,2010,38(4):25-28.

[13] 常德龙,黄文豪,张云岭,等.4 种泡桐木材材色的差异性[J].东北林业大学学报,2013,41(8):102-104,112.

[14] 武应霞,张玉洁,董小云,等.泡桐材色变异规律的研究[J].林业科学研究,2003,16(3):319-322.

[15] 蒋建平.泡桐栽培学[M].北京:中国林业出版社,1990.

[16] 段新芳,常德龙.木材变色防治技术[M].北京:中国建材工业出版社,2005.

[17] 常德龙,陈玉和,胡伟华,等.泡桐材变色类型的确定及变色真菌的鉴定[J].木材工业,1998,12(2):17-18,29.