老北京与违建有关的那些事

张伏雨

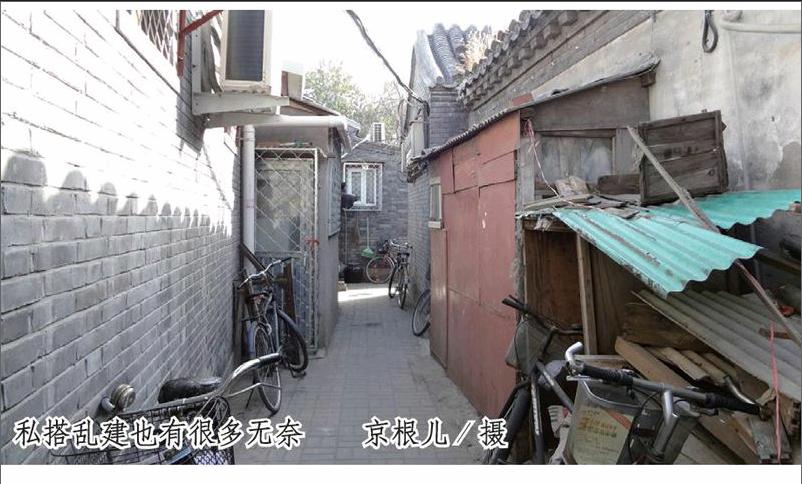

“违建”——记忆中这词儿从来就没像当下这么火过,随着三环路旁某高档小区楼顶颇为雷人的“多功能花果山”被媒体曝光,违建现象一下子成为了出镜率最高的热点词汇。

想想这所谓的“违建”,不就是老百姓口中的“私搭乱建”吗?其实这词儿早已不是什么新鲜事物,尤其是对于从古至今人丁兴旺的北京城,违建似乎从未离开过这里。相信在每个北京人的记忆中,有关“违建”的回忆,或多或少都有那么一点,他们带着些许的辛酸,夹杂着百姓生活中的朴实乐趣,为我们留下了这座城市弥足珍贵的发展记忆。

违建震感

1976年7月28日,这个日子对于上了岁数的北京百姓并不陌生。距离北京百里之外的唐山撼动了整个中国,而北京古都的震感也让所有百姓将“天灾”作为了当时的热词。随着这一热词到来的,除了瓢泼大雨和诸多在震撼中不堪重负化为瓦砾的小平房,还有各家各户的团结与北京人特有的乐观。地震棚或许正是这苦中生乐的最好见证。为了避免余震带来的更多损害,居民们从小平房中搬出,在院子里、胡同里搭起了地震棚儿。这犹如雨后春笋般的地震棚,非但没有为这场灾难增添更加浓重的阴霾,反而为这京城增加了不少人情味。

每到傍晚,各家土炉子上散发出的菜香融汇在胡同上空,因为没有了原来院墙的束缚,孩子们的活动区域得到了无限放大,穿梭在大小地震棚之间,一不留神就会碰到这家的面盆、那家的水缸。和善的婶子大爷总会说上一句:“爷们儿,慢点嘿,跟地出溜似的,留神摔着……”在孩子们的欢笑声中,还有妇女们的聊天声,爷们儿们“车马炮”的“厮杀”声……天色暗淡,大家伙睡意渐浓,猛然地震棚恍如白昼,“来电了!有灯了!”最高兴的仍旧是孩子们,原来是电车厂当电工的刘大爷悄没声地从屋里拉过来了电线,临时电灯拄着拐棍成了所有人的新朋友。

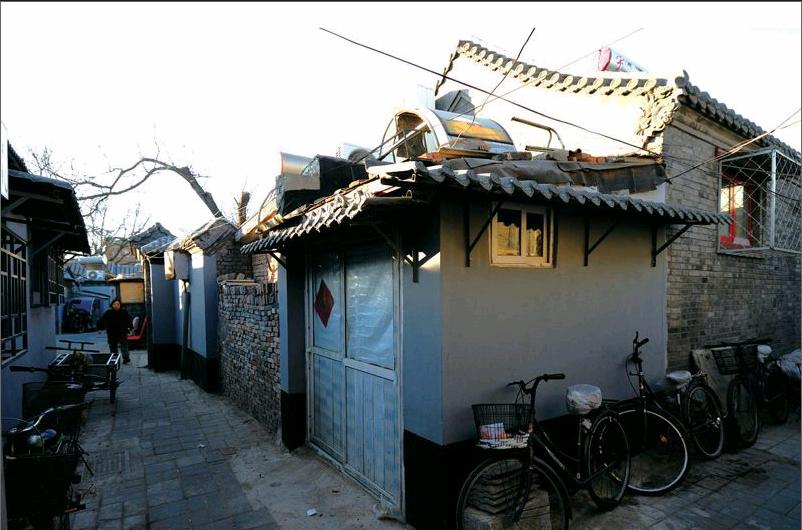

地震过后,各家各户搬回屋中,然而地震棚却留了下来,有的成为了家里的杂货铺,有的则被改为小厨房。而后,随着家里插队返城孩子们越来越多,住房紧张情况越发凸显,索性将临时的小房经过加工改造,变成了新屋子。原来中规中矩的四合院,一下子在这场盖小房的风潮中隐身成了大杂院,曾经的气派大气被更多的人气儿所占据。这浓浓的人气使整个院子变得越发温暖,仿佛是大伙难舍于住地震棚儿时的热闹与洒脱。这家遇到了坎儿,同院儿的街坊邻居众伸援手。那家儿的小子忤逆不道对老家儿不敬,整条胡同的大爷大妈都会教训两句,替老人拔份儿……杂院的出现更加突出了人情味,杂院的氛围更烘托出了北京这座城的温暖,这或许是北京较早出现大规模违建的时代,而这违建又因为住在这里的人却显得格外“柔软”,直暖人心。

违建之色

别以为违建都是跑马占地,各家各户只为一己私利,在北京胡同中从来就少不了绿色的存在,而这些绿色也大多来自百姓们善意的“违建”。

漫步于胡同深处,你会发现路旁没准就会出现几个用碎砖头砌成的小花坛,他们或是位于窗下墙根儿,或是处于拐角旮旯,这都是胡同百姓的另类“违建”。相貌平平的小花坛其内容则不可小视。

初春,一丛丛一簇簇的迎春花、丁香花,不但带着春的气息,更为所有路人带来了一缕清香。夏日,花坛中生长出的攀岩能手——葫芦、南瓜,早已勤奋地随着主人事先设定的路线占据了胡同上空,它们用清凉的绿色为人们遮荫避暑,而结出的硕大南瓜更成了北京百姓餐桌上瓜馅饺子必不可少的原料。秋天,菊花又成为了胡同的主人,金黄色、深红色、白色、粉色……各种形状、各种姿态给胡同带来了不一样的雅致。别以为冬天的花坛只能被枯枝落叶占据,等待一年的盆景腊梅终于得偿所愿地一展身姿,正所谓“梅花香自苦寒来”。

除了上面提到的品种外,女孩子喜欢的指甲花、皮实的死不了、形象可爱的鸡冠花,还有能嘬出蜜的串儿红也均是胡同“违建花园”的常客,它们为这座京城增添了不少情趣与色彩。

违建之味

提及胡同中的违建,不得不说最为常见的煤棚。烧蜂窝煤取暖的经历恐怕所有北京人都有,而从煤棚中往屋子里搬煤的经历,恐怕所有住过平房的北京孩子也绝对少不了。

显而易见,本来住房紧巴的北京家庭,每到冬季采暖季节,不可能将一冬的蜂窝煤全部放在屋中,所以只好另辟蹊径,还是在胡同中想办法。贴着墙根儿,砌起两面一人高对应的矮墙,石棉瓦坐顶,讲究一点的以铁皮做门,一个简单实用的小煤棚就此诞生。过去的北京,高高低低、大大小小、各种材质的煤棚并排占据在胡同里,虽然观瞻上颇显凌乱,却为百姓的冬季取暖提供了绝对的方便。

因为有了煤棚的帮助,蜂窝煤炉子才得以在更为宽阔的屋中发挥更大的作用,当然除了其本身的取暖功能外,还有着无尽的美味记忆。

烤馒头片应该算是这记忆中出镜率最高的,平时孩子吃饭不怎么爱吃主食,聪明的家长将馒头切片,直接放在炉台儿上,在热力的作用下,馒头片变干变脆充满焦香。拿上一片当零嘴,嘿!不比肯德基麦当劳次!

除此之外,自家烤白薯更是诱人,不用挑身材肥硕者,只捡白薯头儿或细长条者即可,将这些平日里不起眼儿的家伙放于火眼儿周围的空间位置,只需慢慢等待,等到它们再出现眼前时,冒油,散发香气的烤白薯放在面前,我敢保证您连皮都不肯放过。

时过境迁,随着北京“煤改电”工程的不断深入,烧蜂窝煤渐渐淡出了人们的生活,自然那些煤棚的功能也转换为杂物堆,为城市的整体环境带来了不小影响,但那个时代带来的特殊冬日回忆,却给每个北京人留下了特殊的印象。

违建之趣

鸽子对于北京来说有着特殊的意义,每日盘旋于京城上空的鸽子们演奏着专属乐器——鸽哨,奏响了北京的乐曲。这乐曲伴随着电报大楼的“东方红”穿梭于胡同,穿梭于百姓的耳畔,随时提醒着所有在这里的人们,这里是北京。

然而,我们的音乐家们肯定不会想到自己的栖身之所也是违建中的一员。北京人养鸽子的历史可追溯数百年,最早用于军事情报传递的鸽子,随着战争时代成为过去时,来了个华丽转身,从历经风雨的邮递员转为养尊处优的宠物群体。因最初深受皇族的喜爱,所以被坊间广为效仿,一时成为北京玩家的深爱之物。而后,爱玩会玩的北京人又将鸽子通过驯化,培育出众多观赏鸽品种,甚至于出现鸽子谱这类根红苗正,有章可循的系统化、理论化体系。现在我们通常见到的也有很多,如点子、铁膀、铁翅乌、铜翅乌、黑玉翅等观赏鸽。

您瞅瞅鸽子都能玩出这么多花活来,就甭说鸽舍得多讲究了。老北京人为鸽子们选择的家通常位于房顶之上,木板、铁丝网、檩条……是必备之物,鸽舍内草编的鸽子窝,三角形立架、水碗、食盆一应俱全,上下有序,一层层一排排。要说北京先住上楼房的恐怕当数鸽子了,它们要比人有福气。

正因为养鸽爱好的盛行,当时的北京每到傍晚,经常会看到举着拴有布条竹竿的养鸽人,站在房顶,迎着夕阳,吹着口哨,召唤着鸽子们的景象。而那鳞次栉比,犹如“炮楼”一样的鸽舍霸占于房顶之上,也成为了胡同一景儿。多少年来,每当听到久违的鸽子哨响彻天际,还是有很多人会想到两个字——北京。

与北京有关的违建还有很多,它们在北京历史中确实给北京百姓提供了相应的方便与乐趣,或多或少地给我们留下了些许的生活印记,其中的点点滴滴也组成了浓浓北京味道。

不过,随着城市的发展,统一管理与风貌规划的重要性越发凸显,散兵游勇般的生活方式势必会给现代都市发展带来阻碍和影响。胡同中像炮楼一样的鸽子窝少了,但取代它的却是更像炮楼的“小二楼”,他们的出现非但没有给我们的古都增添半分韵味与亮色,却使胡同风貌大打折扣。更有甚者,在房顶堆放杂物和垃圾,对周围邻里的采光与安全均带来了很大影响,因此而引发的纠纷屡见不鲜。

再如过去的小煤棚,虽然因为蜂窝煤时代的过去而废弃,但其身量却不降反增,居然变成了拥有数平米的小房儿。有的大开仪门各种杂物来者不拒,有的干脆成为外地来京人员的栖身之所,防火、治安、卫生……各种问题均由这违建的小房而起。

此外,虽然胡同中碎砖头与废澡盆组成的花坛被统一样式、统一管理的花圃所取代,但肆意停放的汽车从一定意义上讲,也起到了和违建一样的功能,给交通、环境带来了不小影响。

不过,邻里间的亲情也随着城市发展脚步的加快而渐行渐远,他们的离去对于所有热爱生活,以及对北京有着浓厚感情的人们来说无疑也是一种阵痛。尤其是近年来,政府有关部门出于改善百姓生活环境以及保护古都风貌等目的,对胡同中的杂院进行大面积推倒重新建成中规中矩的四合院,或是鳞次栉比的楼宇建筑。在这一过程中,有很多杂院居民搬离了胡同,远离了邻居,曾经浓郁的京情京味因为北京土著的减少而越来越淡化。如果说每座城市都有各自的一种精气神的话,那么北京人、北京生活便是这座城市贯穿每个角落的精气神儿。期盼我们这一特殊的违建能够通过重建、修整的另一方式,在保证百姓生活质量的前提下,能够尽量多保留一些北京原住民的生活印记。

每个时代都有每个时代值得纪念的建筑,大杂院也许不符合城市规整建筑的理念,但是大杂院所代表的特殊年代的文化特征,却不应该一刀砍倒,隔断北京城发展的记忆。如果能留下一两个保持着北京人生活印记的大杂院,只改造而不是推倒重建,使这滋养北京之魂的沃土能够越加肥沃,让更多人感受到北京独有的生活气息,不是更好吗?

(编辑·宋冰华 )

ice7051@sina.com