不同氮素形态对黄瓜根区土壤微生物数量及土壤酶活性的影响

(东北农业大学园艺学院,黑龙江哈尔滨 150030)

不同氮素形态对黄瓜根区土壤微生物数量及土壤酶活性的影响

张 雪 刘守伟*吴凤芝 周新刚

(东北农业大学园艺学院,黑龙江哈尔滨 150030)

采用苗期盆栽试验,研究了不同氮素形态配比对黄瓜幼苗根区土壤微生物数量及土壤酶活性的影响。研究涉及N1-N∶-N为10∶0)、N2(-N∶-N为7∶3)、N3(-N∶-N为5∶5)、N4(-N∶-N为3∶7)共4个氮肥配比处理,以施入同体积清水为对照。结果表明:施氮处理的黄瓜幼苗植株鲜质量、干质量均高于CK,其中N3处理明显高于N1、N2及CK;N3、N4处理的黄瓜根区土壤微生物总数较高,其中土壤细菌、放线菌数量明显高于N1和CK,真菌数量则低于其他处理;土壤脲酶、中性磷酸酶活性均以N2处理最高,N3处理的土壤脱氢酶活性显著高于其他处理,施氮处理的过氧化氢酶活性均显著低于CK。结论:施加氮肥可以提高黄瓜植株鲜质量、干质量、土壤微生物数量和土壤酶活性。硝态氮肥比例的增加能够提高黄瓜植株鲜质量、干质量及土壤细菌、放线菌数量和土壤脱氢酶活性,而铵态氮肥比例的增加可以提高土壤真菌数量和土壤脲酶、中性磷酸酶活性。综合评价,设施黄瓜栽培以N3处理效果最佳,即-N∶-N为5∶5。

氮素形态;配比;土壤微生物;土壤酶活性

黄瓜是设施大面积栽培的主要蔬菜种类之一。近年来,随着设施蔬菜生产的发展,设施栽培已成为全球最为重要的农业生产方式之一。设施蔬菜栽培特殊的生态环境和超量、滥施化肥的现象导致了设施内土壤次生盐渍化、养分失衡、土壤微生态环境恶化等问题,严重影响了蔬菜的质量和品质,已成为制约蔬菜生产可持续发展的重要因素 (童有为和陈淡飞,1991;陈晓红和邹志荣,2002)。因此,如何合理地使用肥料,提高肥料的利用率,已成为亟待解决的问题。

氮素是植物生长发育不可缺少的营养元素,也是植物体内重要的有机化合物、蛋白质、酶、维生素等的重要组成成分。氮素主要以硝态氮(-N)和铵态氮()的形态被植物吸收,是植物可利用的主要无机氮素形态(李霞 等,2006),二者可以对植物生长产生不同的生理效应,并参与植物体内各种代谢过程(张彦东和白尚斌,2003;伍松鹏 等,2006;段立珍 等,2007)。是一种相对于较耗能的无机氮源,它的不合理施用易造成氮肥的流失及植物体内硝酸盐的积累,而的过量施用则可能会抑制植物对K+与Ca2+的吸收,从而引起植物体内多方面代谢失调,使植物发生铵中毒(张春兰 等,1990;杜猛军 等,1992)。土壤是多种氮源的混合体系,不同氮源之间的相互作用必然对植物营养供应产生一定影响(Kronzucker et al.,1999;Thornton & Robinson,2005)。施用不同形态氮素的氮肥会影响植物根系、土壤微生物和土壤动物等根际环境,从而影响来源于这三者的土壤酶的活性(袁玲 等,1997;马宗斌 等,2008)。与单作、不施用氮肥相比,间作、施用氮肥(适量)能增加根际土壤中微生物数量,提高微生物多样性,对减少枯萎病的发生起到积极作用(Janvier et al.,2007;董艳 等,2008;辜运富 等,2008);不同施氮水平也会影响作物根际微生物数量和土壤酶活性(郭天财 等,2006)。杨东等(2008)采用不同施氮方式对水稻根际土壤微生物生态效应影响的研究结果也证明了,施氮肥可增加水稻根际土壤细菌和放线菌数量,减少真菌数量。已往的研究主要侧重于不同施氮量、不同耕作方式下不同作物的土壤微生物和土壤酶活性的变化,而关于不同氮素形态配比对黄瓜根区土壤微生物数量和土壤酶活性影响的研究还相对较少。

本试验在温室条件下以黄瓜为试材,在苗期进行不同比例、不同形态的氮素处理,通过研究黄瓜植株生长指标、根区土壤微生物数量及酶活性,拟探明不同形态及比例的氮素对黄瓜幼苗生长、土壤生态环境的影响,试图探索出合理的氮素配比,以期为创造良好的设施土壤生态环境并制定合理的施肥制度提供理论依据。

1 材料与方法

1.1试验材料

试验于2012年9月至2013年6月在东北农业大学园艺设施工程中心日光温室和园艺学院蔬菜生理生态研究室进行。供试黄瓜(Cucumis sativus L.)品种为津研4号。供试氮素:由KNO3和Ca(NO3)2各1/2提供,由(NH4)2SO4提供,均为分析纯。试验土壤为北方黑土,土壤基本理化性质为:有机质含量21.7 g·kg-1,全氮0.125%,碱解氮54.6 mg·kg-1,速效磷36.94 mg·kg-1,速效钾177.9 mg·kg-1,pH 7.37,EC 593 µS·cm-1。

1.2试验设计

采用营养钵栽培,黄瓜常规育苗,子叶展平时分苗于装有不同处理土壤的营养钵(10 cm×10 cm)内,每钵装土300 g,分苗后适当浇水,保证相同的土壤含水量,每个处理16个营养钵,3次重复,完全随机排列,并设有保护行。钵底铺有塑料膜,以保护氮肥,防止其随水流失,之后进行常规管理。

表1不同处理及其氮素来源

分别于分苗后14、21、28 d取黄瓜植株及根区土壤,每个处理每次随机取样3株,3次重复,植株洗净后进行植株鲜质量、干质量测定。采用抖落法(Riley & Barker,1969)收集根区土壤,土样过20目筛,一部分风干用于计算土壤含水量(5 g),其余保存于4℃冰箱中备用,用于土壤微生物数量和土壤酶活性的测定。

1.3测定项目及方法

1.3.1 植株鲜质量、干质量的测定 鲜质量采用分析天平测定,干质量采用鲜样烘干法(郝再彬 等,2004)测定。

1.3.2 土壤微生物数量的测定 细菌采用牛肉膏蛋白胨培养基分离培养,真菌采用马丁氏培养基分离培养,放线菌采用高氏1号培养基分离培养(严君等,2010)。

无菌条件下,用平板涂布法涂布土壤稀释液200 μL,真菌涂布浓度分别为10-2、10-3、10-4,放线菌涂布浓度为10-4、10-5,细菌涂布浓度为10-5、10-6,每个处理的每种菌的每个浓度均涂15个平板,3次重复。置于28℃恒温培养箱中倒置培养3~7 d,观察计数,计算每克干土中各种微生物的数量。

菌数=计数皿平均菌落数×计数皿稀释倍数×水分系数/0.3(袁龙刚 等,2006)

1.3.3 土壤酶活性的测定 过氧化氢酶活性采用高锰酸钾滴定法测定,脱氢酶活性采用三苯基四氮唑氯化物比色法测定,脲酶活性采用靛酚比色法测定,中性磷酸酶活性采用磷酸苯二钠法测定(严昶升,1988),每个处理3次重复,结果取平均值。

1.4 数据处理方法

原始数据整理采用Excel软件完成,差异显著性测验采用SAS V9数据处理软件完成。

2 结果与分析

2.1 不同氮素形态对黄瓜幼苗植株鲜质量和干质量的影响

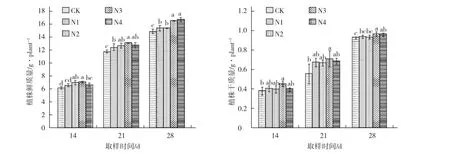

各施氮处理黄瓜幼苗鲜质量均大于CK,在21、28 d时均与CK差异显著(图1)。各施氮处理之间相比,14、21 d时N3处理的黄瓜幼苗鲜质量较高,显著高于N1处理,28 d时N3、N4处理的幼苗鲜质量较高,均显著高于N1、N2处理。各施氮处理黄瓜植株干质量在各取样时期均高于CK,N3处理的干质量较高,始终与CK差异显著,在28 d时还显著高于N1、N2处理。

2.2 不同氮素形态对黄瓜根区土壤微生物数量的影响

由表2可见,各处理黄瓜根区土壤细菌数量随着黄瓜幼苗的生长呈上升趋势, 其中N3、N4处理的细菌数量在21 d时均显著高于N1、N2和CK,28 d时N3处理显著高于N1、N2和CK,且N3、N4处理间差异不显著。土壤放线菌数量在14 d时,以N2处理的放线菌数量较高,并显著高于N1、N3和CK,与N4处理差异不显著, 28 d时N3、N4处理的放线菌数量较高,均显著高于N1、N2和 CK,且N3、N4间差异不显著。各处理黄瓜根区土壤真菌数量随着黄瓜幼苗的生长整体呈下降趋势,N3、N4处理在3个取样时期的真菌数量均低于NI、N2和CK。28 d时N3处理显著低于其他各处理,大小依次为CK>N1>N2>N4>N3。

表2 不同氮素形态对黄瓜根区土壤微生物数量的影响

图1 不同氮素形态对黄瓜幼苗植株鲜质量、干质量的影响

随着黄瓜幼苗的生长,各处理黄瓜根区土壤微生物总数均呈上升趋势, 14 d时N4处理的土壤微生物总数最高,并显著高于其他各处理。21、28 d时N3、N4处理的微生物总数均显著高于其他各处理,其中以N3处理的微生物总数最高。

2.3不同氮素形态对黄瓜根区土壤酶活性的影响

由图2可知,在3个取样时期,各施氮处理的土壤脲酶活性均显著高于对照,N2处理的脲酶活性较高,21、28 d时显著高于N3、N4处理,28 d时N1处理的土壤脲酶活性也显著高于N3、N4处理。各施氮处理的土壤中性磷酸酶活性在3个取样时期均高于CK,21、28 d时均与CK差异显著。不同施氮处理间相比较,14、21 d时N2处理的中性磷酸酶活性显著高于其他处理,28 d时N2、N3处理的中性磷酸酶活性显著高于N4处理,与N1处理无显著差异。在3个取样时期,各施氮处理下黄瓜幼苗根区土壤过氧化氢酶活性均显著低于CK,其中,N1处理的过氧化氢酶活性在14、28 d时显著低于其他各处理,N2、N3、N4处理间差异不显著。在3个取样时期,N3处理的土壤脱氢酶活性较高,均显著高于其他各处理,21、28 d时N4处理的土壤脱氢酶活性显著高于N1、N2处理和CK。

图2不同氮素形态对黄瓜根区土壤酶活性的影响

3 结论与讨论

氮素营养状况直接影响植物的光合速率、生长发育和生物量分配。氮素形态不同,对植物生理效应的影响不同,从而导致植物的生长发育不同(曹翠玲和李生秀,2004;Cambui et al.,2011)。经典的植物矿质营养学说认为,土壤微生物降解氨基态氮为硝态氮和铵态氮,植物吸收利用并且重新形成氨基态氮,因此对硝态氮和铵态氮的营养效应做了大量研究(Wang et al.,2005;Okazaki et al.,2009)。根据植物需肥特点,有喜硝植物和喜铵植物之分。本试验中,N3、N4处理下黄瓜植株鲜质量与干质量均较高,这与黄瓜喜硝特性有关(Al-Harbi,1995)。尽管如此,铵态氮源的营养效应仍不容忽视,当完全供应硝态氮时,C分配偏向于黄瓜幼苗的地上部分,使黄瓜幼苗根系的发展受到限制,不利于黄瓜吸收水分、养分和抵抗不良环境(伍松鹏 等,2006)。另外因黄瓜对硝态氮肥的奢侈吸收现象,很容易造成果实中硝酸盐含量过高的问题(师进霖 等,2009)。目前设施蔬菜生产中因盲目地凭借经验和追求产量而大量施用硝态氮肥,随着栽培时间的延长,设施土壤出现了多重问题,因此本试验没有考虑铵态氮和硝态氮比例为 0∶10的处理,而是模拟生产中常规的施氮模式(铵态氮与硝态氮比例为3∶7)设定N4处理。本试验结果表明,在铵态氮与硝态氮比例为5∶5、3∶7时,更有利于黄瓜植株生长。

设施栽培土壤常处在半封闭状态下,栽培小环境具有气温高、湿度大、肥料投入量多等特点,再加上相对单一的栽培制度,使得设施内土壤亚生态系统破坏严重(童有为和陈淡飞,1991;余海英等,2006)。土壤微生物是土壤亚生态系统的重要组成部分,它们在土壤的养分和物质循环、形成和发育、肥力维持与提高的过程中起着重要作用。本试验选择了与土壤微生物组成密切相关的3种微生物进行研究,结果表明,不同形态的氮肥混合施用提高了土壤微生物活性,改善了土壤微生物区系,也增加了土壤中有益微生物放线菌的数量。随着黄瓜幼苗的生长,各处理土壤细菌和放线菌数量呈上升趋势,N3处理的土壤中细菌数量在21、28 d时较高;在N3、N4处理的土壤中,放线菌数量在28 d时显著高于其他各处理。这一结论与马宗斌等(2008)及熊淑萍等(2012)的研究结果一致,硝态氮肥对作物根际土壤细菌和放线菌数量有明显的促进作用,而放线菌数量的增多有利于土壤中抗霉素和激素类物质的增加,对各种土传病害起一定的抑制作用,减轻连作障碍。在本试验中各处理的黄瓜根区土壤真菌数量随着黄瓜幼苗的生长呈下降趋势,28 d时以N3处理数量最低,并显著低于其他各处理。Miah 等(2000)的研究结果表明,铵态氮肥比例的升高,有利于增加土壤真菌的数量。韩雪等(2006)研究指出,当土壤中真菌数量及其组成比例提高时,土传病害发生的危险性增加;细菌和放线菌数量及其组成比例增加时,土传病害发生的概率下降。细菌与放线菌数量增加,说明适当的铵态氮、硝态氮混合能有效抑制细菌型土壤向真菌型转化,预防黄瓜连作障碍的发生(赵庆龙 等,2011)。氮素形态对于作物的生长发育有着重要影响,尤其是影响作物的根系(Gao et al.,1998;马新明 等,2004),而土壤微生物的生长活动与根系分泌物、脱落物等有密切的关系,根系分泌物提供了根际微生物生长的主要碳源和能源(He et al.,2006)。本试验中N3处理较N4处理更有利于改善土壤微生物数量及比例,降低土传病害发生的概率。

施用不同形态氮肥必然会影响土壤环境,影响植物根系、土壤动物、土壤微生物等,从而影响到来源于这三者的土壤酶活性(严君 等,2010)。李强等(2013)研究认为不同氮素形态混合配施可以提高冬小麦根际土壤不同酶活性。本试验在不同氮素形态配比处理下,土壤脲酶、中性磷酸酶活性在黄瓜幼苗生长各阶段均显著高于CK,说明氮肥的施入有利于提高土壤脲酶和中性磷酸酶活性;而不同氮素形态配比之间相比较,N2处理在各取样时期土壤脲酶活性均较高。土壤中性磷酸酶活性在14、21 d时以N2处理活性最高,28 d时以N3处理活性最高,但与N2处理差异不显著。适量的和,促进了黄瓜根系的生长发育,而发达的根系产生丰富的根系分泌物,有利于脲酶和磷酸酶活性的提高。铵态氮肥有利于有机氮转化为,而硝态氮肥对转变为具有促进作用。在本试验中,仅施铵态氮肥处理(N1)下,土壤细菌、放线菌数量及土壤脱氢酶活性在28 d时均显著低于其他各氮肥处理,这说明仅施铵态氮肥处理下浓度增加,可能对微生物及酶产生一定的毒害作用,从而抑制土壤微生物和土壤酶活性(Fleischner,1994)。土壤脱氢酶为胞内酶,主要来源于微生物和作物的生命活动,其含量高低标志着土壤微生物分解代谢的强弱,反映了微生物总活性(关松荫,1986)。不同形态的氮肥混合施用对土壤脱氢酶活性有明显的影响,其中以N3处理最为显著。适量施入氮肥有利于协调土壤C/N,改善土壤理化性质,从而有助于作物和土壤微生物的生长,使更多的酶伴随着旺盛的根系活动和土壤动物、微生物的生命活动而进入土壤,对土壤脲酶、脱氢酶均有激活作用(郭天财 等,2006)。过氧化氢酶是由植物根系或者土壤生物、微生物分泌的,表征土壤生物氧化过程的强弱。本试验中各施氮处理的过氧化氢酶活性均显著低于对照,分析其原因可能为,不同施氮处理下黄瓜根系分泌物促进了根区土壤微生物生长,并催化分解了土壤中累积过多的过氧化氢,减轻了过氧化氢对植物的毒害作用。

本试验中,虽然各氮素处理中各种离子摩尔质量近似相等,但是这些离子间的相互作用对植物根系和作物本身及对土壤酶活性和土壤微生物数量的影响还不是十分明确,因平衡后的各氮素处理中各离子的摩尔质量基本相同,若产生影响,所有处理均会受到影响。

不同施氮处理影响了黄瓜生长过程中微生物数量和土壤酶活性的变化,硝态氮肥比例的增加能够提高黄瓜植株鲜质量、干质量及土壤细菌、放线菌数量和土壤脱氢酶活性,并降低了土壤真菌数量,在N3处理,即∶为5∶5时最大。而铵态氮肥比例的增加则提高了土壤真菌数量和土壤脲酶、中性磷酸酶活性。根系微生物的大量繁殖和旺盛活动以及土壤酶活性的高低直接影响作物的生长发育。因此,在生产实践中如何采取科学合理的施肥及栽培管理措施,使土壤微生物和酶活性有利于黄瓜的生长发育和产量的提高将是进一步的科研课题。

曹翠玲,李生秀.2004.氮素形态对作物生理特性及生长的影响.华中农业大学学报,23(5):581-586.

陈晓红,邹志荣.2002.温室蔬菜栽培连作障碍研究现状及防治措施.陕西农业科学,(12):16-20.

董艳,汤利,郑毅,朱有勇,张福锁.2008.小麦—蚕豆间作条件下氮肥施用量对根际微生物区系的影响.应用生态学报,19(7):1559-1566.

杜猛军,张建仪,赵福康.1992.不同硝态氮与铵态氮比例对生菜的产量和品质的影响.杭州农业科技,(4):1-3.

段立珍,汪建飞,赵建荣.2007.不同氮素形态配比对菠菜氮素营养代谢的影响.安徽科技学院学报,21(2):24-26.

辜运富,云翔,张小平,涂仕华,孙锡发,Kristina Lin dstroem.2008.不同施肥处理对石灰性紫色土微生物数量及氨氧化细菌群落结构的影响.中国农业科学,41(12): 4119 -4126.

关松荫.1986.土壤酶及其研究方法.北京:农业出版社.

郭天财,宋晓,马冬云,查菲娜,岳艳军,张煜,李耀昭.2006.氮素营养水平对小麦根际微生物及土壤酶活性的影响.水土保持学报,20(3):129-131.

韩雪,吴凤芝,潘凯.2006.根系分泌物与土传病害关系之研究综述.中国农学通报,22(2):316-318.

郝再彬,苍晶,徐仲.2004.植物生理实验.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社.

李强,黄明,李友军,段有强,李小波,孙华尊,吕瑞珍.2013.不同氮素形态配比对冬小麦根际土壤酶活性的影响.广东农业科学,40(13):68-71.

李霞,阎秀峰,刘剑锋.2006.氮素形态对黄檗幼苗生长及氮代谢相关酶类的影响.植物学通报,23(3):255-261.

李宪利,高东升.1997.铵态和硝态氮对苹果植株 SOD和 POD活性的影响 (简报).植物生理学通讯,33(4):254-256.

马新明,王志强,王小纯,王书丽.2004.氮素形态对不同专用型小麦根系及氮素利用率影响的研究.应用生态学报,15(4): 655-658.

马宗斌,熊淑萍,何建国,马新明.2008.氮素形态对专用小麦中后期根际土壤微生物和酶活性的影响.生态学报,28(4): 1544-1551.

师进霖,姜跃丽,宋云华.2009.氮素形态对黄瓜幼苗生长及氮代谢酶活性影响.中国农学通报,25(22):225-227.

童有为,陈淡飞.1991.温室土壤次生盐渍化的形成和治理途径研究.园艺学报,18(2):159-162.

伍松鹏,张秀娟,吴楚,衣晓明.2006.不同氮素形态比例对黄瓜幼苗生长和光合特性的影响.安徽农业科学,34(12): 2697,2707.

熊淑萍,车芳芳,马新明,王小纯,安帅,李燕强.2012.氮肥形态对冬小麦根际土壤氮素生理群活性及无机氮含量的影响.生态学报,32(16):5138-5145.

严昶升.1988.土壤肥力研究方法.北京:农业出版社:370-411.

严君,韩晓增,王树起,李晓慧,朱魏巍.2010.不同形态氮素对种植大豆土壤中微生物数量及酶活性的影响.植物营养与肥料学报,16(2):341-347.

杨东,陈鸿飞,游晴如,王志斌,谢鸿光,卓传营,谢华安.2008.不同施N 方式对水稻根际土壤微生物生态效应的影响.西北农林科技大学学报:自然科学版,36 ( 12 ):88-94.

余海英,李廷轩,周健民.2006.典型设施栽培土壤盐分变化规律及潜在的环境效应研究.土壤学报,43(4):571-576.

袁玲,杨邦俊,郑兰君,刘学成.1997.长期施肥对土壤酶活性和氮磷养分的影响.植物营养与肥料学报,3(4):300-306.

袁龙刚,张军林,张朝阳,别国勇.2006.连作对辣椒根际土壤微生物区系影响的初步研究.陕西农业科学,(2):49-50.

张春兰,高祖明,张耀栋,唐为民.1990.氮素形态和与配比对菠菜生长和品质的影响.南京农业大学学报,13(3):70-74.

张彦东,白尚斌.2003.氮素形态对树木养分吸收和生长的影响.应用生态学报,(14):2044-2048.

赵庆龙,宋宪亮,孙学振,张美玲,李宗泰.2011.蒜棉、麦棉套作对土壤微生物数量及相关酶活性的影响.植物营养与肥料学报.17(6):1474-1480.

Al-Harbi A R.1995.Growth an d nutrient composition of tomato and cucumber seedlings as affected by sodium chlori de salinity and supplemental calcium.Journal of Plant Nutrition,18(7):1403-1416.

Cambui C A,Svennerstam H,Gruffman L,Nordin A,Ganeteg U.2011.Patterns of plant biomass partitioning depend on nitrogen source.PloS one,6(4):e19211.

Fleischner T L.1994.Ecological costs of livestock grazing in western North America.Conservation Biolo gy, 8(3):629-644.

Gao S,Pan W L,Koenig R T.1998.Wheat root growth responses to enhanced ammonium supply.Soil Science Society of America Journal,62(6):1736-1740.

He Y H,Shen D S,Fang C R,He R,Zhu Y M.2006.Effects of metsulfuron-methyl on the microbial population and enzyme activities in wheat rhizosphere soil.Journal of Environmental Science and Health Part B, 41(3):269-284.

Janvier C,Villenenve F,Alabouvette C,EdeHHemanm V,Mateille T,Steinbeng C.2007.Soil health through soil disease suppression which strategy from descriptors to indication.Soil Biology and Biochemistry,39:1-23.

Kronzucker H J,Glass A D M,Siddiqi M Y.1999.Inhibition of nitrate uptake by ammonium in barley:analysis of component fluxes.Plant Physiology,120:283-292.

Miah M Y, Kanazawa S,Chiu C Y,Hayashi H,Chino M.2000.Microbial distribution and function across wheat rhizosphere with oxamide and ammonium sulfate as N sources.Soil Science and Plant Nutrition,46(4):787-796.

Okazaki K,Oka N,Shinano T,Osaki M,Takebe M.2009.Metabolite profiling of spinach (Spinacia oleracea L.) leaves by altering the ratio ofin the culture solution.Soil Science and Plant Nutrition,55(4):496-504.

Riley D,Barker S A.1969.Bicarbonate accumulation and pH changes at the soybean root-soil interface.Soil Sci Soc Am Proc,33:905-908.

Thornton B,Robinson D.2005.Uptake and assimilation of nitrogen from solutions containing multiple N sources.Plant,Cell and Environment,28:813-821.

Wang X C,Xiong S P,Ma X M,Zhang J J,Wang Z Q.2005.Effects of different nitrogen forms on key enzyme activity involved in nitrogen metabolism and grain protein content in speciality wheat cultivars.Acta Ecologica Sinica,25(4):802-807.

Effects of Different Nitrogen Forms on Soil Microorganism Population and Soil Enzyme Activities around Cucumber Root Zone

ZHANG Xue, LIU Shou-wei, WU Feng-zhi, ZHOU Xin-gang

(College of Horticulture,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,Heilongjiang,China)

In this paper,seedling pot cultivation experiments were conducted to study the effects of different nitrogen form match on microorganism population and soil enzyme activity in cucumber seedling root zone. This study includes 4 nitrogen form matching treatments as N1(∶were 10∶0),N2(∶were 7∶3),N3(∶were 5∶5),N4(∶were 3∶7). The same volumes of water were added as the control. The results showed that cucumber seedling dry weight and fresh weight of the N treatments were both higher than the CK,especially the N3 treatment was obviously higher than that of N1,N2 treatments and the CK. The microorganism population of N3 and N4 treatments was higher,among which the population of bacteria and actinomyces were higher than that of N1 treatment and the CK,while the fungus amount was lower than that of all other treatments. N2 treatment had the highest activities of soil urease and neutral phosphatase. N3 treatment had significantly higher soil dehydrogenase activity than the other treatments. In all treatments the catalase activity was significantly lower than that of the CK. Thus,the conclution: applying nitrogen fertilizer could increase cucumber dry weight,fresh weight,microorganism population and enhance the enzyme activity. Increasing the ratio of nitrate nitrogen could increase cucumber dry weight,fresh weight,soil bacteria and actinomyces population,and also enhance the soil dehydrogenase activity. While increasing the ratio of ammonium nitrogen could increase soil fungi amount,and enhance activities of urease and neutral phosphatase. Comprehensive evaluation showed that N3 treatment had the best result in greenhouse cucumber cultivation,i.e. the ratio of∶is 5∶5 .

Nitrogen forms;Ratio;Soil microbes;Soil enzyme activity

张雪,女,硕士研究生,专业方向:设施园艺与蔬菜生理生态,E-mail: 791831096@qq.com

*通讯作者(Corresponding author):刘守伟,女,教授,硕士生导师,专业方向:设施园艺与蔬菜生理生态,E-mail:liushouwei1974@126.com

2013-12-31;接受日期:2014-02-15

大宗蔬菜产业技术体系专项(CARS-25),黑龙江省2012年研究生创新科研资金项目(HLJCX2012—008HLJ)