反式脂肪酸的危害及其测定方法

边风根

(江西省化学工业学校)

1 反式油酸的基本性质

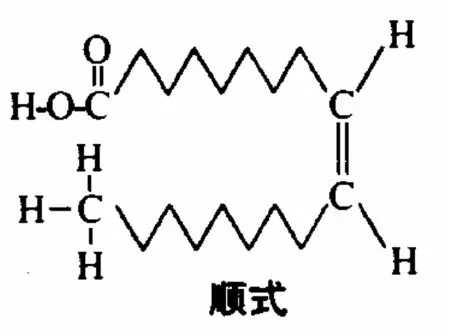

1.1 反式油酸的结构

油酸和反式油酸的结构如下图所示:

图1 油酸的结构图

图2 反式油酸的结构图

1.2 反式油酸的理化性质

与顺式脂肪酸相比,反式脂肪酸的双键键角小而酰基碳链直,显示出较强的刚性,带有较高熔点的直链分子。顺式脂肪酸,氢原子位于碳链的一侧,酰基碳链“绞缠”而有弹性。反式脂肪酸的空间结构处于顺式不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸之间[1]。因此,反式油酸的熔点为43.7℃,油酸的熔点为13-16℃,硬脂酸的熔点为69.6℃。另外,反式油酸、油酸、硬脂酸的中和值分别为198.6,198.6,197[2]。

2 反式油酸的主要来源

众所周知,天然脂肪酸中几乎不存在反式结构,只有反刍动物的脂肪和乳(如猪油、黄油、牛油、牛奶)中有少量存在[3]。另外,在油脂的精炼、脱臭过程中也会产生少量反式脂肪酸。反式油酸的主要来源是氢化油,如人造黄油、人造奶油、起酥油和色拉油等。

3 反式油酸对人体健康的影响

3.1 反式脂肪酸对人体健康的影响

3.1.1 反式脂肪酸与心血管病

研究表明,反式脂肪酸会提高血清总胆固醇和LDL-C的水平,降低HDL-C水平。动物实验也证明,对于由胶原诱导的血小板凝集和由凝集酶诱导的血小板凝集,反式脂肪酸的抑制作用远小于顺式脂肪酸,这表明反式脂肪酸可能更有利于血栓形成[4]。因此,反式脂肪酸增加了患心血管病的危险性。

3.1.2 反式脂肪酸与癌症

癌症的发病率与脂肪的摄入量有关,而与摄入脂肪的种类无关,也没有发现反式脂肪酸对肿瘤的产生有什么化学诱导作用[5]。

3.1.3 反式脂肪酸与糖尿病

反式脂肪酸升高了人体内胰岛素水平,降低了红细胞对胰岛素的反应,可以导致糖尿病[6]。

3.1.4 反式脂肪酸可导致必需脂肪酸缺乏

反式脂肪酸通过对δ-6脱氢酶的竞争性抑制能有效地干扰顺式的γ-亚麻酸和α-亚麻酸在肝中的代谢,同时还会阻碍膳食中n-3脂肪酸向组织脂肪酸的转化,从而导致必需脂肪酸缺乏症。

3.1.5 反式脂肪酸对婴儿的影响

哺乳期的妇女可以通过乳汁将自身所摄取的反式脂肪酸输入婴儿体内,这些反式脂肪酸对婴儿的生长发育有很大的影响。反式脂肪酸能通过干扰必需脂肪酸的代谢,抑制前列腺素的合成来影响婴儿的生长发育。反式脂肪酸还能干扰新生儿体内长链PUFA的合成,从而对中枢神经系统的发育产生不利影响,它还与婴儿的出生体重呈负相关关系。但也有报道说,反式脂肪酸对孕期和哺乳期的母子都没有不良影响[7]。

3.2 反式油酸对人体健康的危害

摄入反式油酸能升高血清总胆固醇和LDL-C水平,降低HDL-C水平,使LDL-C与HDL-C的比值上升,并使载脂蛋白A-1的水平下降,载脂蛋白B的水平升高,血清甘三酯也有不同程度上升。Aschcrio等分别采用病例对照研究和横断面研究证明反式油酸摄入量与心肌梗塞的发病危险呈显著正相关关系。也有些实验发现,反式油酸的摄入并不影响冠状动脉,更不会引起其硬化。另外,由于反式油酸主要来源于氢化油,所以,摄入反式油酸也能引起必需脂肪酸缺乏,乳腺癌和结肠癌,使新生儿发育迟缓[8]。

4 降低反式脂肪酸对人体不利影响的措施

为了降低脂肪酸尤其是反式脂肪酸对人体健康的不利影响,可以采取以下几条措施:

(1)限制高脂肪、高饱和脂肪、高胆固醇食物的摄入

应该做到:①膳食总脂肪供能≤总能量的30%;②饱和脂肪与反式脂肪供能之和≤总能量的10%;③多不饱和脂肪供能≤总能量的10%;④SFA:MUFA:PUFA=1:1:1;⑤n-6型PUFA:n-3型PUFA为4-6:1 ;⑥膳食胆固醇≤30mg/日[9]。

(2)减少反式脂肪酸的摄入

减少食用富含反式脂肪酸的食品,如汉堡、薯条等洋快餐,尽量避免高温炒菜和油炸烹调。

(3)降低食用油脂中的反式脂肪酸

要降低反式脂肪酸,可以采用以下措施:

①加强油脂脱臭过程的控制

精炼油中反式脂肪酸含量与精炼时间和温度有关。脱臭温度低和滞留时间短可以把反式脂肪酸含量降到最低并保证油品质量。

例如,在Murat Tasan和Mehmet Demirci的实验中,由于物理精炼的最后阶段采用高温,所以,反式脂肪酸的含量在物理精炼过程的结束阶段急剧上升,而化学精炼的反式脂肪酸的含量小于1%。具体的数据为:在物理精炼的葵花籽油中,反式油酸,反式亚油酸和反式亚麻酸的含量分别为0.22±0.03%,2.31±0.23%和0.03±0.01%;而在化学精炼的葵花籽油中,反式油酸,反式亚油酸和反式亚麻酸的含量分别为0.05±0.01%,0.69±0.26%和0.02±0.01%。

②加强对氢化过程的控制

可以通过调整氢化工艺参数,如高压、低温、高氢浓度、控制好催化剂和反应时间,就能把氢化油的反式脂肪酸含量控制在最低限度。

③减少氢化技术的使用

在油脂工业中减少使用氢化技术的措施有:

1)采用先进的生物工程技术;

2)在油脂中加入增稠剂来调节油脂的塑性;

3)提高抗氧化剂的活性;

4)将极度氢化油脂与非氢化油脂混合;

5)将非氢化油脂与高饱和的油基进行酯交换;

6)将稳定性较高的油脂与部分氢化的油脂混合,这样在减少反式脂肪酸的同时,又可以降低饱和脂肪酸的含量。

5 反式油酸的测定方法

脂肪酸的测定方法目前主要有红外光谱法(IR)、紫外光谱法(UV)、气相色谱法(GC)、液相色谱法(LC)、质谱法(MS)等。而反式脂肪酸的测定方法主要有红外光谱法和气相色谱法两大类。

红外光谱法被广泛的用于反式脂肪酸含量的测定。反式双键上的氢原子在波长10.3μm处有特征吸收峰,而顺式双键上的氢原子在3.3μm及6.1μm处有吸收峰,在10.3μm处无显著吸收。通过对比测定,可以计算出反式脂肪酸的含量。红外吸收光谱法是早期使用的一种测定反式脂肪酸的方法,用于检测天然油脂、精炼或氢化动植物油脂脂肪酸及脂肪酸酯中是否存在反式脂肪酸。它能够准确地确定独立双键的数量。但是,这种方法对检测微量的反式脂肪酸有困难,只有当反式脂肪酸的总量不低于1%时,才可以对其进行定量测定[10]。

后来又发展了一种比较先进的分析技术,即傅立叶变换近红外光谱法。使用傅立叶变换近红外光谱仪测定有以下优点:(1)扫描速度快,测量时间短;(2)灵敏度高;(3)分辨率高;(4)测量范围广;(5)测定精度高[11-12]。使用这种方法测定脂肪酸,不需要事先对要测定的脂肪酸进行甲酯化,可以自动进行样品处理和数据采集。然后,用计算机进行数据分析。

在气相色谱法中,目前普遍采用的进行动植物油脂分析的方法,是使用了柔性熔融硅胶气-液色谱(GLC)柱与灵敏的火焰离子检测器(FID)相结合的方法。使用气相色谱法对油脂中的脂肪酸进行测定的一般步骤是:先将油脂中的脂肪酸提取出来,然后测定油脂的酸价,以便确定脂肪酸甲脂的制备方法(这些方法包括:BF3甲酯化法、碱式甲酯化法、酸催化甲酯化法),再对这些脂肪酸进行甲酯化处理,最后才用气相色谱法进行测定。

在测定反式油酸时,要对C18:1甲酯的顺、反异构体进行分离。对于C18:1甲酯顺、反异构体的分离,科技人员们曾经在填充柱上研究了许多年,以后又转向了毛细管柱分离技术。无论是填充柱还是毛细管柱,都是围绕着极性固定液聚酯(DEGS、EGS、EGA等)或氰烷基聚硅氧烷(含不同比例的氰烷基,如SP-2340、OV-275等)而展开研究的。但是,也有用涂有非极性固定液(SE-31)的石英毛细管柱分离C18:1甲酯顺、反异构体的[13]。

[1]左青.如何限制油脂反式脂肪酸含量和摄入量[J].中国油脂,2004,(7):68.

[2](美)Hui,Y.H.贝雷:油脂化学与工艺学(中译本),第五版(第一卷)[M].北京:中国轻工业出版社,2001.400-401.

[3]吴国欣,等.余甘籽油脂肪酸组成的GC-MS分析[J].中医药学报,2003,(6):22.

[4]颜红.反式脂肪酸与心血管疾病[J].中国国境卫生检疫杂志,2000,(3):176-177.

[5](美)Hui,Y.H.贝雷:油脂化学与工艺学(中译本),第五版(第一卷)[M].北京:中国轻工业出版社,2001.241-242.

[6]蔡妙颜,等.食用油脂中的反式脂肪酸[J].粮油加工与食品机械.2004,(11):51-53.

[7](美)Hui,Y.H.贝雷:油脂化学与工艺学(中译本),第五版(第一卷)[M].北京:中国轻工业出版社,2001.243-244.

[8](美)Hui,Y.H.贝雷:油脂化学与工艺学(中译本),第五版(第一卷)[M].北京:中国轻工业出版社,2001.221.

[9]顾景范.营养与心血管病防治[J].老年医学与保健,2004,(2):73.

[10]卢艳杰.油脂检测技术[M].北京:化学工业出版社,2004.229-232.

[11]石杰.仪器分析,第二版[M].郑州:郑州大学出版社,2003.91-92.

[12]田丹碧.仪器分析[M].北京:化学工业出版社,2004,210-212.

[13]谢宝民.C18:1甲酯顺、反异构体的气相色谱分离[J].中国油脂.1997,(4):40-41.