现代黄河三角洲互花米草遥感监测与变迁分析*

任广波,刘艳芬,马 毅,张 杰

(1.国家海洋局第一海洋研究所,山东 青岛266061;2.东营市海洋与渔业局,山东 东营257091)

1964年,米草属植物首次由南京大学从英国引种到我国的江苏海岸带[1],用于护堤和改良土壤,之后的30年里,包括大米草和互花米草在内的米草植物不断在我国沿海省份推广、引种,到目前已遍布我国除海南和台湾的所有沿海省份[2]。2003年,国家环境保护总局正式将米草属的互花米草纳入我国第一批外来入侵物种名单[3]。现代黄河三角洲自1990年前后开始在孤东采油区北侧五号桩附近引种互花米草[4],随后便迅速生长蔓延,至今已遍布现代黄河三角洲自然保护区潮间带区域。黄河三角洲自然保护区是以保护珍稀水禽丹顶鹤和黑嘴鸥等为主的国家级自然保护区,而上述珍禽以芦苇、碱蓬和柽柳为主要栖息地,若互花米草继续扩张最终将影响到该区域生态格局,可能使该区域陷入严重的生态危机[5,6]。有研究已经表明,互花米草的生长已对滨海湿地保护区内保护鸟类的种群数量造成了影响[7-11]。

目前,互花米草在现代黄河三角洲的疯狂涨势和蔓延已经引起了国内外很多学者以及当地政府部门的高度重视,有针对性地开展了一些生态学方面的监测和防治对策研究[5,6,12-16],于祥等[14]对2005至2007年该区域互花米草的分布与面积进行过分析,而对于黄河三角洲自然保护区所在的现代黄河三角洲自引种至今互花米草的分布和变迁情况,却未见研究报道。

本文基于遥感和GIS技术,收集了覆盖黄河三角洲区域1989年至2013年24年间的24个时相的Landsat5 TM、Landsat7 ETM+和Landsat8 OLI遥感影像,结合2013年的现场调查数据,应用缨帽变换和SVM的互花米草识别技术,通过分类后处理,完成了24年间逐年的互花米草分布信息提取;根据互花米草的面积随时间的变化特点以及其分布随河口区海岸变化的特征,分别从时间上和空间上分为4个时段和4个区域,开展了对互花米草在现代黄河三角洲的发展和变迁分析。最后,结合黄河每年的水沙量测量数据和气象数据,分析了其变化原因。

1 区域和数据

1.1 研究区域

现代黄河三角洲,在地理上指1934年黄河分流点由垦利县宁海下移至渔洼时开始建造的、以渔洼为顶点、北起挑河口南至宋春荣沟的扇形区域,完全包括黄河三角洲国家级自然保护区的区域范围,同时又是胜利油田的主产区。近年来,由于黄河来水来沙量的锐减[12,17]和地面沉降[18],致使大面积的现代黄河三角洲区域发生不同程度的侵蚀。同时,胜利油田的开发生产和东营市的城市建设都要求要有一片稳固的海岸,于是相关部门于1990年前后在孤东采油区以北的五号桩附近引进互花米草进行繁育种植,并获得成功。至2007年互花米草面积已达571.6 hm2[14]。在这一时间段中,互花米草的面积和分布经历了一个动态变化的过程[4]。田家怡等[6]的研究表明,在五号桩区域,互花米草入侵后,以此为栖息地的传统鸟类的种树减少了约75%。若不加控制,将会对保护区的生态安全造成极大的威胁[5,19,20]。

1.2 数据

(1)遥感影像数据

收集的24景遥感影像和遥感影像传感器参数详细信息分别如表1和表2所示。

表1 遥感影像类型及成像时间Tab.1 Landsat remote sensing images and their acquired dates

图1 研究区域位置图Fig.1 Location of the study area

表2 Landsat5 TM,Landsat7 ETM+和Landsat 8 OLI传感器参数[21]Tab.2 Sensor parameters of Landsat 5 TM,Landsat7 ETM+and Landsat 8 OLI

由表1和表2,所使用的卫星遥感数据完整覆盖了互花米草在现代黄河三角洲引种至今的24年,除1990年(6月中旬)、1994年(10月上旬)和1999年(6月下旬)外,有21个年份的影像都是7~9月互花米草生长旺盛季节获取的,利于对互花米草分布范围和变迁情况的准确监测。21景影像中9月份的数据占2/3,原因是在黄河三角洲区域9月份处于传统意义上的秋季,少雨少云,易获得高质量的遥感影像数据。本研究中,为使从不同时相影像中获得的互花米草的遥感识别结果之间具有可比性,使用上述各年份影像中具有相同空间分辨率(30 m)的多光谱数据进行分析。由于2005年之后因Landsat5卫星的超期服役,数据渐少,进而以Landsat7 ETM+数据作为补充,但其2003年之后的影像因SLC停止工作而出现数据条带的缺失,故需在互花米草自动分类提取后,对结果进行后处理。

(2)现场数据

分别于2013年5月、9月和2014年5月三次对现代黄河三角洲区域进行了现场踏勘,应用多种手段实地获取了互花米草生长区域的现场数据:应用便携式地物光谱仪和成像光谱仪获取了互花米草光谱数据,作为互花米草卫星遥感信息提取的依据;应用2014年无人机获取的互花米草分布区域位置等信息,配合现场抵近照片,作为互花米草分布遥感信息提取结果的验证数据。

2 方法

2.1 互花米草的遥感解译

互花米草具有耐盐、耐淹、耐掩埋的特点,可生长于海岸带的潮间带的高潮带上部至中潮带下部[22-25],具有很强的入侵性[26],属于先锋物种,我国本土特别是北方不存在与之在区域上竞争的植被物种。在我国多分布在淤泥质潮滩上,受潮水周期性冲刷的潮间带和潮下带。故在遥感影像中,互花米草存在的区域多湿度较大,且会有存在于海水中或被水淹没的情况。基于互花米草的上述生长特点,首先对遥感影像进行特征波段选取和组合,根据互花米草植被特殊的生长环境,对其进行缨帽线性变换,生成亮度、绿度和湿度三个分量;同时,选择对叶绿素含量(即植被盖度)和水分敏感(常处于浅水或湿度较大的潮间带)的第4和第5波段,对于OLI图像,则采用对应的第5和第6波段,作为特征波段。应用以上5个波段的组合,结合2013年的现场踏勘的数据资料选择训练样本,以SVM为分类器,进行地面覆盖类型分类和互花米草信息提取。利用无人机获取的互花米草分布和范围数据、现场照片数据和互花米草光谱数据,对互花米草遥感信息提取结果进行验证和修正。

由于少部分影像受云雾等影响,特别是对于因SLC设备停止工作而导致的条带缺失的Landsat 7 ETM+影像,需要在SVM自动分类之后对分类结果进行后处理。

2.2 互花米草变迁分析

现代黄河三角洲海岸潮间带随时间蚀淤变化较为剧烈[27],且因处于黄河入海口门处,又受胜利油田石油开发的影响,不同区域的变化情况也不一。故本研究拟分别按时间和空间维度分析互花米草变迁的特征。

在时间上,拟根据互花米草面积变化特点,划分时间段开展分析工作;在空间上,拟根据互花米草不同生长区域的蚀淤变迁特点,划分子区域,如图1中右图所示。

在互花米草分布变化分析的基础上,结合1990年以来的黄河来水来沙量、河口尾闾改道蚀淤、风暴潮和气象数据等历史资料,分析其变化原因。

3 结果与分析

3.1 互花米草面积和分布范围监测结果

图2 互花米草分布范围监测结果示意图,底图为2013年7月15日Landsat OLI绿波段图像Fig.2 The Spartina alterniflora distribution monitoring results from 1990 to 2013

图3 研究区互花米草面积监测结果Fig.3 Spartina alterniflora areas monitoring results from 1990-2013

总体上,自1990年至2013年的24年间,现代黄河三角洲互花米草面积和分布范围变化剧烈。首先,在分布范围上逐年扩大,如图2所示,1990年仅在最先引种的五号桩和孤东采油区东南侧有分布,而从2007年开始,分布范围扩大到了现行黄河入海流路东南侧。其次,互花米草分布总面积随时间波动较大(图3)。在时间上,可分为4个不同的变化阶段,分别是1990引种到1994年的第一次减少阶段,1994年到2001年的短暂恢复后第二次减少阶段,2001年到2006年的短暂恢复后第三次减少阶段和2007年至2013年的扩张阶段。

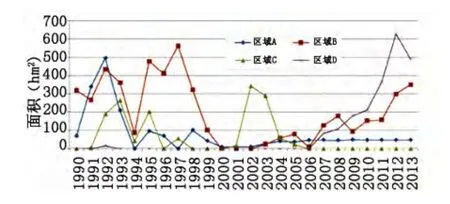

在空间上,根据现代黄河三角洲24年来的互花米草分布变化特点,可将互花米草分布区划分成4个子区域(图2)。其中区域A为最先引种互花米草的区域,在整个研究时段内位置最为稳定,但面积却在不断的减小;区域B为1990年之后海岸不断受侵蚀后退的区域;区域C为由于黄河入海口口门不断发生变化而极不稳定的区域;区域D为近年来不断向海淤长的区域。4个区域不同的蚀淤变化特点会给互花米草24年来的发展变化带来截然不同的影响。

3.2 互花米草面积长时间变化的原因分析

图4 20世纪90年代黄河下游断流天数Fig.4 The Yellow River drying up days in one yearfrom 1990 to 1999

图5 1990-2010年黄河汛期(7月~10月份)径流量和输沙量(利津站统计值)Fig.5 Runoff and sediment measurements in Yellow River flood seasons from 1990 to 2010(July to October)at Lijin station

表3 20世纪90年代以来黄河三角洲的风暴潮灾害[28]Tab.3 Yellow River Delta storm surges in 1990s

1990年互花米草在黄河三角洲引种成功后,到1992年短时间内达到了整个研究时段内面积的极值,约1 137 hm2。而此前这一时段内,研究区黄河入海径流量较为充沛(图5),断流天数较少(图4),同时,这一时段内也无明确记载的海洋灾害(如风暴潮等),给互花米草的生长营造了一个相对理想的环境。1992年,黄河三角洲区域遭受了一次严重的风暴潮(表3),导致1993年监测到互花米草分布面积有所下降。而1993年和1994年黄河的断流日期处在互花米草生长旺盛的7月到10月份,进一步造成了互花米草面积的连续下降,到1994年降到了这一时期的低值点,如图3所示。

经过1995年和1996年两年的恢复,到1997年,研究区又遭受了一次较严重的风暴潮过程,同时,该年度黄河断流天数达到了历史极值的226天,这导致了从该年度开始,至2001年,互花米草面积在研究区不断减少,以致在2000年和2001年的遥感影像中,几乎无法识别明显呈规模的互花米草。2000年前后,黄河水量达到了历史极低值点,入海泥沙的不足直接导致了黄河口北岸的海岸侵蚀,这是造成这一时期互花米草退化的原因之一。

2002年之后,黄河开始大规模的在小浪底以下流域实施调水调沙,此后虽黄河未再断流,但水沙量依旧不高,加上2003年的又一次严重风暴潮,自2004年,互花米草面积又开始了新一轮的减少。

到2007年,在没有较大灾害影响的情况下,互花米草面积正不断得到恢复,并呈爆发性增长的态势。

综合分析互花米草面积的变化,其和这一时段内黄河河口段汛期径流量和汛期输沙量具有较大的相关性,经线性回归分析,互花米草面积与黄河汛期(7月~10月份)总径流量和输沙量之间的相关系数R2为0.56(P<0.01)。

图6 不同区域互花米草面积演变Fig.6 The area changes of Spartina alterniflora in 4 sub-regions

3.3 不同区域互花米草面积的对比分析

区域A位于胜利油田孤东采油区五号桩附近,通过遥感监测发现,互花米草分布面积于1992年达到极大值,之后处于不断的侵蚀过程中。根据张帆等[4]的研究,该区域互花米草的退化归因于贝壳堤的不断发育,滩涂中贝壳密度大的区域,互花米草生长情况较差。最终形成了如图2区域A中2010年的新月形分布,且自2006年以来,面积和分布变化均较小。同时,在1994年、1997年和2000年区域A中互花米草近于消失(图6)。对于1994年,概因所用图像为10月17日获取,处深秋季节,互花米草在遥感影像中已不明显;对于1997年,该年度8月19日发生了一次特大风暴潮,导致了互花米草被掩埋而在遥感影像中未被发现;进入2000年后黄河下游实现了常年不断流,但在2000年到2002年,黄河利津水文站观测的年流量和6月份、7月份流量均达到了不断流年份历史同期的最低值[29],同时,根据气象观测资料[30],2000年到2002年三角洲地区的全年降水量和6月份、7月份降水量均为1961年来最低值,在淡水注入和降水都较小的情况下,该时间段内互花米草的生存环境盐度升高,抑制了该年份互花米草的生长。

在区域B中(图2),互花米草的面积和分布表现出了较大的不稳定性。2000年之前的面积明显大于之后,并于1997年达到了极值,在1994年和1999年有两次面积的急剧下降。于2000年达到低谷之后,从2007年开始分布面积逐年增大。该区域互花米草分布变化的原因,除上述的黄河水沙量变化和降水问题外,还包括该区域常年遭受的严重侵蚀。仅从互花米草的位置来看(图2),24年来其向海一侧的最外缘向陆地方向(西南)移动了约2.6 km。同时这期间还经历了几次较大的风暴潮,综合起来导致了区域B中互花米草分布面积的起伏变化。

区域C在4个区域中受黄河尾闾影响最大。1996年,黄河由清8汊流路改道,形成了最新的向东北方向发展的新三角洲陆地区域,这一改变使原本在1995年较为茂盛的互花米草因河流冲刷而消失殆尽。而自2002年始,该区域互花米草分布面积得到了恢复,由黄河汛期径流量监测结果可见(图5),自2002年,黄河开始了调水调沙,使得该年度之后的每年6月底开始,在互花米草生长季之初,口门区域得到了大量淡水的集中补充。淡水的注入既缓解了2000年以来的高盐度,又带来了丰富的陆源营养物质。河口口门区域的互花米草到2004年开始了逐年的衰退,从之后的遥感影像中发现,原因是该区域该时段口门区域冲淤变化剧烈,每年都有不同的流路分叉发育,导致区域C在这一时期内得不到一个稳定的生长环境,而逐渐消失。

对于区域D,2004年之前,该区域一直是海域,2004年之后,经过3年的发展,于2007年的图像中发现了第一片成规模的互花米草。之后至今,黄河口门流路不断向北发展,且调水调沙使该区域泥沙量补充丰富,为互花米草的生长、发展和扩张营造了一个相对稳定的环境,致使区域D中的互花米草位置稳定,面积不断扩大。

综合上述子区域的变迁特点,除区域D由于近口门可得到大量的泥沙补充而暂未出现侵蚀外,其余3个子区域的互花米草生长均未有效遏制海岸的侵蚀,表现为区域A和区域B的互花米草面积在24年里不断的缩小和后退,而区域C虽因河口改道而消失(在生长变迁初期也发生了侵蚀)。

4 讨论

对于引起互花米草面积随时间变化的原因分析,我们应用了黄河水沙量、黄河改道、风暴潮和气象条件等4种佐证资料。通过分析发现,互花米草的变化并非仅由其中1种因素影响而发生,但由于后3种原因难以量化,故未作统计意义上的与面积变化的相关性分析。

本文所用数据少部分存在云雾覆盖,还有部分Landsat 7 ETM+影像存在条带缺失,对于这部分影像,不可避免的会造成统计误差。应用遥感技术开展互花米草的监测工作,有以下2方面的优势:其一,能高效、准确、客观的获取不同历史时期的互花米草分布和变化状况;其二,可有效的完成难以进入区域的互花米草监测,特别是对于黄河三角洲这样潮滩广阔、难以实施现场测量的区域。同时也存在2方面的技术限制:第一,受传感器重访周期和云雾影响,难以在一个长时间序列里获取到互花米草同一物候期的影像,在一定程度上给植被的识别和面积判定带来影响;第二,基于历史影像的信息提取结果往往缺乏验证数据,导致信息提取结果存在一定的不确定性。

5 结论

基于自互花米草在现代黄河三角洲引种的1990年到2013年共24景Landsat卫星遥感影像,结合2013年和2014年的现场踏勘数据,完成了互花米草在现代黄河三角洲的分布和变迁监测;在此基础上,根据互花米草随时间变化的特点和其在不同分布区域的变化特征,在时间上分4个阶段和在空间上分4个区域对互花米草的变迁进行了分析,并结合黄河水沙量、河口改道、风暴潮和气象等数据资料,对变迁原因进行了分析。主要结论包括:

24年来互花米草在现代黄河三角洲分布范围逐年扩大,但总面积随时间出现明显波动,最大面积出现在1992年,约1 137 hm2,而在部分年份如1994年、2000年和2006年互花米草出现了较大规模的渐少,2007年至今呈爆发性增长。

在区域分布上,首先引种互花米草的五号桩附近区域A的互花米草一直处于退化状态,现在面积仅为1992年峰值时的1/10;现行黄河入海口东南侧的区域D的互花米草自2007年发现至今呈爆发性生长态势;位于孤东采油区东南侧的区域B和位于黄河现行口门处的区域C,同时受到海岸蚀淤和河口改道的影响,随时间呈不规律变化状态。整体上,互花米草的引种并未达到有效的固岸或者促淤的作用。

互花米草在现代黄河三角洲的发展和变迁与黄河水沙输送量有较大相关性,决定系数R2达到了0.56(P<0.01),口门改道、海岸侵蚀和风暴潮都是造成互花米草退化的直接原因。

[1] CHUNG C H.Forty years of ecological engineering withSpartinaplantations in China[J].Ecological Engineering,2006,27(1):49-57.

[2] 左平,刘长安,赵书河,等.大米草属植物在中国海岸带的分布现状[J].海洋学报,2009,31(5):101-111.ZUO Ping,LIU Changan,ZHAO Shuhe,et al.Distribution ofSpartinaplants in China coastal zone[J].Acta Oceanologica Sinica,2009,31(5):101-111.

[3] 中华人民共和国环境保护部.关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知[EB/OL].2003-01-10.Ministry of Environmental Protection of PRC.The notification of China’s first batch invasive alien species list[EB/OL].2003-01-10.

[4] 张帆,刘长安,姜洋.滩涂盐沼湿地退化机制研究[J].海洋开发与管理,2008,8:99-101.ZHANG Fan,LIU Changan,JIANG Yang.Study of the tidal salt marsh wetland degradation mechanisms[J].Ocean Development and Management,2008,8:99-101.

[5] 杨光,张锡义,宋志文.黄河三角洲地区大米草入侵与防治对策[J].青岛建筑工程学院学报,2005,26(2):57-59.YANG Guang,ZHANG Xiyi,SONG Zhiwen.Biological invasion countermeasure ofSpartina sppin the Yellow River Delta Coast[J].Journal of Qingdao Institute of Architecture and Engineering,2005,26(2):57-59.

[6] 田佳怡,于祥,申保忠,等.黄河三角洲外来入侵物种大米草对滩涂鸟类的影响[J].中国环境管理干部学院学报,2008,18(3):87-90.TIAN Jiayi,YU Xiang,SHEN Baozhong,et al.Effect of an alien invasive speciesSpartina anglicaon birds in Shoal in Yellow River Delta[J].Journal of EMCC,2008,18(3):87-90.

[7] GRAY A J,MARSHALL D F,RAYBOULD A F.A century of evolution inSpartina anglica[J].Advanced in Ecological Research,2004,21:1-62.

[8] FOSS S.Spartina:threat to Washington’s saltwater habitat[R].Washington State Department of Agriculture Bulletin.Olympia.1992.

[9] DAEHLER C C,STRONG D R.Status,prediction and prevention of introduce cord grassSpartina spp.invaisions in pacific estuaries,USA[J].Biological Conservation,1996,78:51-58.

[10] GOSS-CUSTARD J D,CLARKE R T,DURELL S E,et al.Population consequences of winter habitat loss in a migratory shore bird II Model prediction[J].Journal of Applied Ecology,1995,32(2):337-351.

[11] 张东,陈小勇.应全面评估大米草在我国沿海地区扩展繁殖带来的利弊[J].上海建设科技,2005,1:35-37.ZHANG Dong,CHEN Xiaoyong.Evaluation on advantages and disadvantages of spartina expansion along China coast[J].Journal of Shanghai Construction Science and Technology,2005,1:35-37.

[12] 孙卫东,彭子成.治理黄河三角洲海岸退蚀的生物措施-米草生态防护工程[J].中国地质灾害与防治学报,1996,(3):45-48.SUN Weidong,PENG Zicheng.An useful biological management on coastal protection in yellow river delta:ecological engineering ofSpartina[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,1996,7(3):45-48.

[13] 石东里,田家怡,陈印萍.黄河三角洲外来入侵物种大米草的生物学与生态学特性[J].滨州学院学报,2009,25(3):27-32.SHI Dongli,TIAN Jiayi,CHEN Yinping.Biological and ecological characteristics of an invasive alien speciesSpartinain Yellow River Delta[J].Journal of Binzhou University,2009,25(3):27-32.

[14] 于祥,田家怡,李建庆,等.黄河三角洲外来入侵物种大米草的分布面积与扩展速度[J].海洋环境科学,2009,28(6):684-686.YU Xiang,TIAN Jiayi,LI Jianqing,et al.Distribution area and expanding speed of alien invasive speciesSpartina sppin Yellow River Delta[J].Marine Environmental Science,2009,28(6):684-686.

[15] 吕培茹,田家怡,申保忠.外来生物米草入侵对黄河三角洲盐沼生物的影响[J].海洋湖沼通报,2010,3:157-165.LV Peiru,TIAN Jiayi,SHEN Baozhong.Effect ofSpartina sppinvasion on saltmarsh community of yellow river delta[J].Transactions of Oceanology and Limnology,2010,3:157-165.

[16] 朱士文,潘秀莲,李秀启,等.外来物种米草对黄河三角洲生态环境的影响[J].山东农业科学,2012,44(3):73-75.ZHU Shiwen,PAN Xiulian,LI Xiuqi,et al.Effects of exotic speciesSpartina anglicaon ecological environment of the Yellow River Delta[J].Shandong Agricultural Science,2012,44(3):73-75.

[17] 张晓龙,李培英.现代黄河三角洲的海岸侵蚀及其环境影响[J].海洋环境科学,2008,27(5):475-479.ZHANG Xiaolong,LIPeiying.The coastal erosion and its environmental impacts of the modern Yellow River delta[J].Ocean Environmental Sciense,2008,27(5):475-479.

[18] 赵全基.我国海岸侵蚀灾害及对策[J].灾害学,1992,7(4):39-42.ZHAO Quanji.China coastal erosion hazards and countermeasures[J].Journal of Catastrophology,1992,7(4):39-42.

[19] CHEN Z Y,Li B,ZHONG Y,et al.Local competitive effects of introducedSpatina alternifloraonScirpusmariqueterat Dongtan of Chongming island,the Yangtze River estuary and their potential ecological consequences[J].Hydrobiologia,2004,528(1-3):99-106.

[20] GAN X,ZHANG K,MA Z,et al.The effect of invasions of the grassSpatina alternifloraon wintering birds on Chongming Island,Dongtan Reserve,China[J].Journal of Ornithology,2006,147(25):169.

[21] Landsat Mission.http://landsat.usgs.gov/about_project_descriptions.php.2013.

[22] 徐国万,卓荣宗.我国引种互花米草的初步研究[J].南京大学学报,1985,6(3):212-225.XU Guowan,ZHUO Rongzong.The preliminary study of the introduction ofSpartina[J].Journal of Nanjing University.1985,6(3):212-225.

[23] HOWESB L,DACEY J W H,GOEHRINGER D D.Factors controlling the growth form ofSpartina alterniflora:feedbacks between above-ground production,sediment oxidation,nitrogen and salinity[J].Journal of Ecology,1986,74:881-898.

[24] 陈吉余,时钟.中国滨海沼泽的初步研究[J].地理科学,1999,10(1):58-68.CHEN Jiyu,SHI Zhong.Preliminary study on Chinese coastal marshes[J].Scientia Geographica Sinica,1999,10(1):58-68.

[25] 刘永学,陈君,张忍顺,等.江苏海安盐沼植被演替的遥感图像分析[J].农村生态环境,2001,17(3):39-41.LIU Yongxue,CHEN Jun,ZHANG Renshun,et al.Analysis of salt marsh vegetation succession by remote sensing images in Jiangsu Hai’an[J].Journal of Ecology and Rural Environment,2001,17(3):39-41.

[26] 陈中义,李博,陈家宽.米草属植被入侵的生态后果及管理对策[J].生物多样性,2004,12(2):280-289.CHEN Wenyi,LI Bo,CHEN Jiakuan.The ecological consequences and management countermeasures of invasionSpartinavegetation[J]. Biodiversity Science,2004,12(2):280-289.

[27] MENG X M,JIA Y G,SHAN H X,et al.An experimental study on erodibility of intertidal sediments in the Yellow River delta[J].International Journal of Sediment Reasearch,2012,27(2):240-249.

[28] 张晓龙,李培英,刘月良.黄河三角洲风暴潮灾害及其对滨海湿地的影响[J].自然灾害学报,2006,15(2):10-13.ZHANG Xiaolong,LI Pei ying,LIU Yueliang.Storm surge disaster and its impact on coastal wetlands in Yellow River Delta[J].Journal of Natural Disasters,2006,15(2):10-13.

[29] 王学金,陈立强,宋玉敏,等.三角洲地区黄河水资源利用现状及对策[J].水利规划与设计,2013,1:18-19.WANG Xuejin,CHEN Liqiang,SONG Yumin,et al.Yellow River Delta water resources utilization and countermeasures[J].Water Resources Planning and Design,2013,1:18-19.

[30] 林琳,刘健,陈学群,等.黄河三角洲1961-2000年水资源时空变化特征[J].水资源保护,2012,28(1):29-37.LIN Lin,LIU Jian,CHEN Xuequn,et al.The changing features of the water resources of the Yellow River delta in 1961-2000[J].Water Resources Production,2012,28(1):29-37.