论小学低段语文教材中童话选文的审美缺失

——以人教版小学语文教材为例

沈莹莹 张惠苑

论小学低段语文教材中童话选文的审美缺失

——以人教版小学语文教材为例

沈莹莹 张惠苑

(杭州师范大学 教育学院,浙江 杭州 311100)

童话是小学语文教科书编选的重要资源之一。它在课文中的大量存在体现了小学语文教育改革中的儿童文学化趋向。人教版小学低段语文教材中的童话选文总体符合低段儿童的心理、阅读发展水平。但部分童话选文也存在审美缺失的问题,值得教材编写者及小学语文教师的关注和反思。

童话 小学语文 审美缺失 低段教材

童话充满童心,洋溢童趣,是儿童最喜闻乐见的阅读样式之一。因此,童话一直都是小学语文低段教材的必备资源。人教版小学语文低段教材中共有33篇童话选文,将近占低段选文总数的四分之一。童话选文语言浅显易懂,内容贴近儿童生活,但部分童话存在审美缺失的问题。反思小学语文低段教材中童话选文的审美缺失,能帮助教师更好地认识童话的本体价值,从情感与审美体验角度对学生进行引导。

一、小学语文低段童话选文的特征分析

(一)题材亲近自然

童话大多取材于大自然,符合儿童的阅读心理,利于儿童审美接受。儿童对自然万物有着与生俱来的亲近感,这使他们对赋予自然万物以生命、语言和情感的童话充满了兴趣和阅读期待。任意翻阅人教版小学低段语文教材中的童话选文,几乎每一个故事发生的场景、主人公的形象及情节的展开都和大自然相关。对低段儿童而言,大自然的风景、植物和动物都是他们的好朋友。儿童知识尚浅,对自然界的种种现象还无法理解,但对自己周围的一些家人和朋友却很熟悉、很了解。所以他们学会用自己周围熟悉的人作为观察自然界的起点,从而把他们还不太理解的花草树木、鸟兽虫鱼当成可说话、能呼吸、有生命、会思想的人看待。这样,整个自然界在他们眼前便成为可感知、可认识的儿童世界了①。

(二)语言浅近易懂

小学低段语文的童话选文语言具有浅近易懂的特点,体现在:(1)句子结构简单,节奏明快,便于儿童接受和理解;(2)拟人、反复、想象等多种表现手法的运用使叙述更生动形象。如《纸船和风筝》的开头:“松鼠和小熊住在一座山上。松鼠住在山顶,小熊住在山脚。山上的小溪往下流,正好从小熊的家门口流过。”②简短的语言,清晰地给学生指明了故事发生的地点、人物及人物之间因空间自然产生的联系,有助于他们理解故事内容。又如《雪孩子》的结尾:“雪孩子哪里去了呢?他飞到了空中,成了一朵白云,一朵很美很美的白云。”③这段话,通过运用拟人、想象、反复、设问的表现手法,自然、生动地给故事一个充满诗意又富含哲理的结局。

二、小学语文低段童话选文中的审美缺失

(一)幻想性童话的缺失

童话就人物形象的不同来分,一般有拟人体、常人体和超人体三种形象类型④。教材选编的33篇低段童话都是拟人体童话,超人体童话和常人体童话一篇都没有。这种现象是值得反思的。童话的本质特征在于其独特的幻想性和荒诞性,这决定了它的本体功用是:(1)发展儿童的想象能力;(2)加强儿童的审美体验,丰富儿童的生活;(3)促进儿童的心理和人格发展⑤。而超人体和常人体这两类童话是最能体现童话幻想性和荒诞性的类型,缺少了它们,童话的文学审美价值自然大大降低。

(二)童话文体特征的模糊

1.童话审美特性的淡化

儿童文学研究者周作人曾言:“盖凡欲以童话为教育者,当勿忘童话为物亦艺术之一,其作用之范围,当比论他艺术而断之……故童话者,其能在表见,所希在享受,撄激心灵……是余效益,皆为副支。”⑥可见,他认为童话教学是有别于其他文本的。童话本身就具有艺术审美性,它的首要价值是使学生的心灵得到享受和陶冶,相比于这一功能,其他的都是次要的。但教材中的部分童话选文教化意味过浓,不利于儿童阅读和审美接受。正是由于童话选文本身存在的问题,很多教师在上课时把童话作品多半当做思想教育的工具,忽视从情感与审美体验角度对学生进行引导。

其实,童话的教育性与审美性并不矛盾,童话里未尝不可有寓意、有教化,但前提是保证不失其趣味性,使孩子乐于接受。以下是一位教师关于《两只小狮子》的教学片段。

师:让我们先来看一场真正的狮子搏斗吧!(出示课件:狮子打斗的情景)森林中的这两只小狮子,谁能成为真正的狮子呢?

生:勤狮子,因为它整天练习滚、扑、撕、咬,非常刻苦。

师:那你能不能学一学勤狮子是怎样苦练本领的?(一学生模仿后,全班自由模仿滚、扑、撕、咬,反复几次,直到学生有疲惫的感觉)

师:我们刚才练了一会儿就已经很累了,想想勤狮子整天要练一定是很累的,它在练的时候还会遇到好多困难呢!你们说,它会遇到哪些困难呢?

生1:它会把脚磨破的。

生2:它会摔痛屁股的。

生3:它会不小心掉进河里的。

……

师:勤狮子是那么的苦练本领,那懒狮子是怎样做的呢?

生:晒太阳,什么也不干。

师:我们一起学一学懒狮子懒洋洋的样子吧。

师:那老师想请教小朋友,懒狮子它不想吃哪些苦头呢?

生1:指滚、扑、撕、咬。

生2:摔疼、脚肿之类。

师:那么懒狮子说话的时候,它的表情、动作是怎样的呢?(指名学生学一学懒狮子说话的样子)

师:谁愿意读一读小树和懒狮子的对话?(指名学生分角色读、师生互读、男女生合作读)⑦

这一教学片段最大的特色是充分调动了学生的情感参与,进行了角色体验,同时发挥了学生的想象力,使简短的故事变得生动、有趣,从而实现了童话寓教于乐的功能。

2.工具性的知识灌输

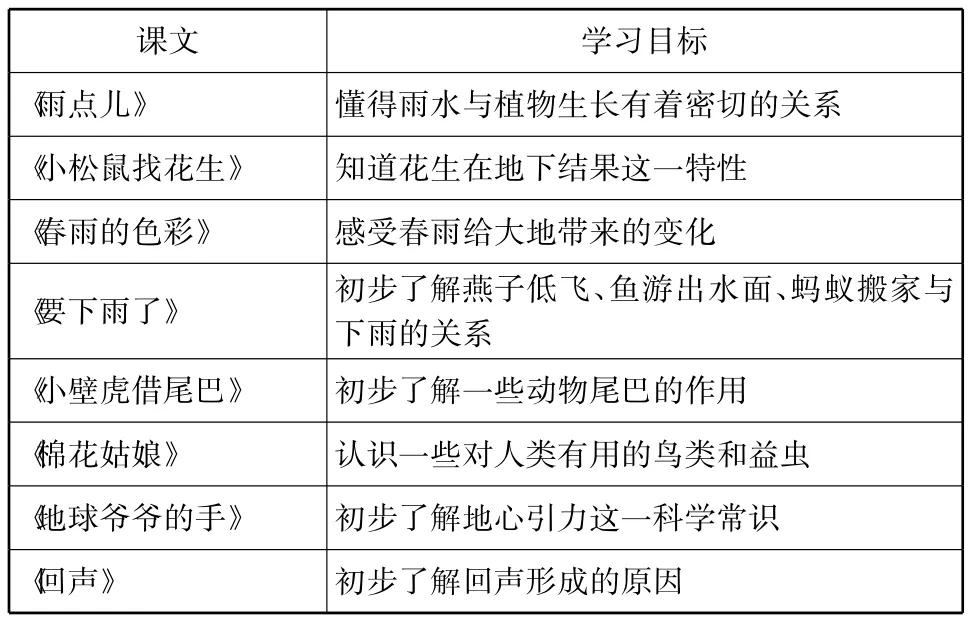

从童话选文的学习目标来看,以了解自然知识为目的的课文占了相当一部分。参考人教版配套教材《教师教学用书》,主要以知识学习为教学任务的童话选文如下表所示。

表 以知识灌输为学习目标的选文

诚然,童话除了审美和教育功能外,还具有认识功能。但是,认识功能与教育功能一样,只能是儿童文学教育的附带功能。我们在儿童文学的教学过程中,应更关注其基本的、主要的功能——审美功能。通过儿童文学教学,学生获得美的体验、生命感悟和情感熏陶。

(三)教材删减造成阅读体验不足

小学语文教材研究者多以“短小轻薄”形容选文存在的问题。这种现象在由经典童话改编而成的选文中体现得尤为明显。如《小蝌蚪找妈妈》,原文字数有1200多,被删减成300多字,破坏了原著情节的曲折性和生动性。原文开头描绘了一幅春回大地的场景,然后叙述了青蛙妈妈产卵的过程,并且交代了小蝌蚪之所以找妈妈是因为“有一天,鸭妈妈带着小鸭子到池塘边游水。小鸭子跟在妈妈后面,嘎嘎嘎叫着。小蝌蚪看见了,就想起了自己的妈妈”⑧。这一细节自然而然地推动了小蝌蚪找妈妈的故事情节。而在改编的课文中,一开头出场的便是小蝌蚪们找妈妈,没有环境的渲染,显得突兀和不自然。另外原作中小蝌蚪找妈妈的过程经历了三次“曲折”。而在改编课文中,小蝌蚪找妈妈的过程显得轻松、容易得多,少了情节的曲折和生动,儿童在阅读中自然不能全身心体验到小蝌蚪找妈妈过程中的艰辛和找到妈妈后的那种惊喜。虽然《小蝌蚪找妈妈》是一篇科普类童话,但也是一篇带有文艺性的科普童话,这要求使学生获取知识之外重视他们的阅读体验。教材改编后的情节删减无疑影响了经典童话的阅读体验。

三、结论

人教版小学语文低段教材中的童话选文总体切合低段儿童的阅读心理,易于儿童理解故事、感受童话语言的优美,从而获得基本的文学审美体验。但部分童话存在淡化文学审美价值、缺乏幻想性等问题,背离了童话的本质。因此,教科书应丰富低段童话的类型;严格童话选文质量;对于经典作品的改编,适当保留必要的情节和增加一定的篇幅。

注释:

①彭斯远.童话拟人探源[N].重庆教育学院学报,2003(16).

②义务教育课程标准实验教科书.语文.二年级上册[M].北京:人民教育出版社,2001:92.

③义务教育课程标准实验教科书.语文.一年级上册[M].北京:人民教育出版社,2001:131.

④王泉根.儿童文学教程[M].北京:北京师范大学出版社,2009:146.

⑤洪旭涛.童话讲稿[M].安徽:安徽少年儿童出版社,1986:34-62.

⑥周作人.儿童文学小论:中国新文学的源流[M].北京:北京十月文艺出版社,2011:22.

⑦王娣娟.创情境重朗读展想象—有感于《两只小狮子》教学[J].教学实践,2007.12:58.

⑧宗介华.科学童话卷[M].长沙:湖南教育出版社,1999:123.

本论文是2013浙江省高等教育课程教学改革项目:《自主、合作、实践、探究——小学语文教师课程群教学改革的研究与实践》,2013年度国家社科基金青年项目:“1980年代以来地域文化中的中国城市书写研究”(项目编号13CZW075)阶段性成果。