近10年来长江河口北港上段河道水域水动力及含沙量变化特征

刘高伟,程和琴,计娜,乔远英,胡浩,王冬梅

(华东师范大学 河口海岸学国家重点实验室,上海 200062)

河口水沙变化是河口海岸研究的一个基本问题,同时也是评价河口大型工程项目实施后对河口影响的基本内容(翟晓鸣等,2007;何超等,2008)。长江河口属中等强度潮汐河口,呈“三级分汊,四口入海”的河势格局(陈吉余等,1979)。早期沈焕庭等(1979) 对整个长江口的水沙变化作过研究。一些学者(左书华等,2006;翟晓鸣 等,2007;何超 等,2008) 利用2003、2005年的实测数据对长江口的悬沙浓度进行过分析。对北港的单独研究(武小勇等,2006;刘玮祎等,2011;李伯昌 等,2012),大多数是关于河势演变分析的,而对水沙变化的分析研究甚少。

北港是长江河口第二级分汊的北汊,是长江口四口入海通道之一。受径流、潮流、波浪及科氏力等动力条件的影响,水流泥沙运动形势相当复杂(于东生等,2004),直接影响口内诸多工程安全。近10年来随着经济的迅速发展,流域筑坝建库、调水及水土保持工程使得长江河口来沙量急剧减少,目前大通站年平均输沙量为1.56×108t(中华人民共和国水利部,2003-2012)。北港周边围垦、水库、深水航道及桥梁等大型工程的建设,已经改变了北港上段河道水域原有水沙格局。目前水沙现状如何,亟待开展研究。本文拟根据最新长江口北港上段河道水域洪、枯季大潮水沙实测数据及历史水沙资料,利用潮汐—潮流比较法进行同化处理,分析该水域水沙现状及其变化特征,并探讨近10年来水沙变化的影响因素,为今后河口治理、护岸、港口航道等工程的建设与防护提供科学依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 历史资料收集

为了分析近10年来北港上段河道水域水沙变化特征并探讨其影响因素,本文收集了1999年2月(武小勇等,2006;刘玮祎,2007)、2002年9月(胡静,2007)、2003年2月(K0311测点) 和7月、2004年2月和9月(H0411测点)、2005年11月(徐敏 等,2012)、2006年2月(K0611测点)、2007年1月(K0711测点) 和7月(H0711测点)、2010年7月(徐敏等,2012) 北港上段河道以及近十几年大通站的来沙量资料(中华人民共和国水利部,1999,2003-2007,2011-2012),具体测点位置如图1所示。

1.2 现场测量

2011年12月9-10日和2012年6月6-7日利用声学多普勒流速剖面仪(ADCP) 同时对青草沙水库北侧(S1测点)、长江大桥以东(S2测点)、崇明东滩南侧(S3测点) 作水流连续定点26h同步测量;2011年12月11-12日和2012年6月8-9日对横沙岛北侧(S4测点) 进行准同步测量,测点位置如图1所示。其中流速和流向采用六点法测量,垂线平均流速和流向根据六点法加权计算得到。

图1 研究区域及测点位置图

1.3 水样采集及含沙量分析

水样分层采集时采用“六点”法:表层(水面下0.5m)、0.2H、0.4H、0.6H、0.8H、底层(离床面0.5m),当水深H<3m时,采用“三点”法,即表层、中层和底层。逐时于整点时刻分层采集水样,按照各层水样600ml,送实验室经45μm滤纸过滤、105℃恒温箱内烘干,再放入干燥缸里冷却6~8min后称重并计算单位水体的含沙量,各时刻的垂线平均含沙量采用六点法加权平均计算。

1.4 数据同化处理

本文采用潮汐—潮流比较法将相同潮型不同潮差下的流速归算到相同潮差下的流速进行分析。以工程前测点附近潮位站潮差为标准,将工程后实测流速(此时段对应测点附近潮位站的潮差) 按潮差正比关系换算出相对流速(胡方西,1980;刘玮祎,2007)。

1.5 优势流计算

优势流最早见于Simmons等(1969) 的研究,即在感潮河口将各测点的全潮流速过程线中落潮单宽流量过程线包络面积除以涨潮和落潮单宽流量绝对值之和,若商大于50%,代表落潮优势流为主,商小于50%,为涨潮优势流为主,其商为50%时,表明涨落潮流量相等,这个位置为滞流点位置(沈焕庭等,1986;杨云平等,2011)。

优势流计算公式:

优势流=平均落潮流历时×平均落潮流速/(平均落潮流历时×平均落潮流速+平均涨潮流历时×平均涨潮流速)

2 北港上段河道水域水沙现状特征

2.1 洪、枯季大潮潮流特征

2.1.1 涨、落潮平均历时

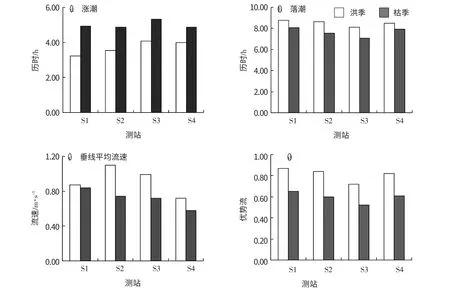

北港上段河道水域(S1、S2、S3、S4测点)涨潮平均历时洪季为3.7h,枯季为5h(图2a);落潮平均历时洪季为8.5h,枯季为7.7h(图2b)。

2.1.2 垂线平均流速

潮周期内北港上段河道水域各测点洪季垂线平均流速均大于枯季(图2c)。涨潮垂线平均流速洪季为0.56m/s,枯季为0.74m/s;落潮垂线平均流速洪季为1.07m/s,枯季为0.71m/s。

图2 2012年6月洪季、2011年12月枯季大潮北港上段河道水域各测点

2.1.3 优势流

北港上段河道水域洪、枯季优势流均大于0.5(图2d),说明北港上段河道落潮占主导优势。

2.1.4 流速垂向分布

北港上段河道水域各层平均流速从表至底呈逐渐减小的变化趋势,垂线分布结构大致呈对数型流速分布(李瑞杰等,2012) (图3)。洪季从表至底各测点流速相差较大,在0.24~0.33m/s之间(图3a);枯季从表至底流速之差除横沙岛北侧(S4测点) 为0.07m/s外,其余各测点从表至底流速之差在0.26~0.43m/s之间(图3b)。

2.2 洪、枯季大潮含沙量特征

2.2.1 垂线平均含沙量

图3 2012年6月洪季(a)、2011年12月枯季(b) 大潮北港上段河道水域各测点平均流速垂向分布图

潮周期内北港上段河道水域垂线平均含沙量枯季高于洪季。其中青草沙水库北侧(S1测点) 垂线平均含沙量洪季为0.286kg/m3、枯季为0.670kg/m3,长江大桥以东(S2测点) 洪季为0.427kg/m3、枯季为0.743kg/m3,崇明东滩南侧(S3测点)洪季为0.707 kg/m3、 枯季为1.096 kg/m3, 横沙岛北侧(S4测点) 洪季为0.204kg/m3、枯季为0.694kg/m3(图4)。

图4 2012年6月洪季、2011年12月枯季大潮北港上段河道水域各测点垂线平均含沙量分布图

2.2.2 含沙量垂向分布

一般而言长江口各层平均含沙量由表至底逐渐增大,由于复杂水动力条件作用使得平均含沙量的垂线结构很少符合Rouse公式的指数分布形式(李瑞杰等,2012),可大致归纳为准直线型、斜线型、抛物线型和混合型(李九发等,2000)。洪季崇明东滩南侧(S3测点) 垂向分布呈抛物线型,青草沙水库北侧(S1测点)、长江大桥以东(S2测点) 含沙量洪季时垂向变化范围较小,大致呈斜线型,横沙岛北侧(S4测点) 呈混合型(图5a);枯季总体上含沙量垂向分布变化范围较大,青草沙水库北侧(S1测点) 垂向分布呈抛物线型,长江大桥以东(S2测点)、横沙岛北侧(S4测点) 基本呈斜线型,崇明东滩南侧(S3测点) 呈混合型(图5b)。

图5 2012年6月洪季(a)、2011年12月枯季(b) 大潮北港上段河道水域各测点含沙量垂向分布图

2.3 流速、含沙量之间相关关系

2011年12月和2012年6月两次测验中泥沙颗粒极细,大潮时悬沙D50粒径范围为4~8 μm,属粉沙类,受流速的影响很大(陈珺等,2012)。以青草沙水库北侧(S1测点) 为例说明北港上段河道水域流速、含沙量之间的相关关系。S1测点流速垂线平均含沙量变化特征表现为洪季落潮大于涨潮、枯季落潮小于涨潮,含沙量的峰值滞后于流速落急、涨急1~2h,含沙量的最小值也出现在落憩、涨憩后的1~2h(图6a,b)。整体而言,洪季泥沙运动更为剧烈,但泥沙含量变化率小于流速变化率,泥沙依附于水流运动。

图6 青草水库沙北侧(S1 测点) 洪季(a)、枯季(c) 大潮垂线平均含沙量及流速过程线

3 近10年来北港上段河道水域水沙变化特征

3.1 潮流变化特征

3.1.1 洪季大潮

2004-2012年北港上段河道水域落潮优势增强,涨、落潮垂线平均流速均减小,涨潮流速减少更为明显。2004年涨潮垂线平均流速为0.87m/s,2007年减至0.79m/s,2012年大幅度减至0.43m/s;2004年落潮垂线平均流速为1.40m/s,2007年减至1.04m/s,2012年基本不变为1.03 m/s; 垂线平均流速落/涨2004年为1.61,2007年略减至1.32,2012年又大幅度增至2.40(表1)。

3.1.2 枯季大潮

2003-2011年北港上段河道水域落潮优势增强,2011年涨、落潮垂线平均流速均比2007年略大,但比2003年小,且涨潮流速减少更为明显。2003年涨潮垂线平均流速为1.13m/s,2006年略减至1.09m/s,2007年大幅度减至0.69m/s,2011年略增至0.78m/s;2003落潮垂线平均流速为0.90m/s,2006年增至1.02m/s,2007年又减至0.84m/s,2011年为0.89m/s;垂线平均流速落/涨2003年为0.80,2007年增至1.22,2011年为1.14(表1)。

表1 2003—2012年北港上段河道水域垂线平均流速及垂线平均含沙量

3.2 含沙量变化特征

3.2.1 洪季大潮

2004-2012年北港上段河道水域涨、落潮垂线平均含沙量呈逐渐减少的趋势。2004年涨潮垂线平均含沙量为0.385kg/m3,2007年略减至0.368kg/m3,2012年减至0.267kg/m3;2004年落潮垂线平均含沙量为0.420kg/m3,2007年减至0.325kg/m3,2012年减至0.292kg/m3;垂线平均含沙量落/涨2004年为1.09,2007年减至0.88,2012年为1.09(表1)。

3.2.2 枯季大潮

2003-2011年北港上段河道水域涨、落潮垂线平均含沙量均呈“先减少后增多”的变化趋势,且涨潮含沙量变化幅度较落潮大。2003年涨潮垂线平均含沙量为0.458kg/m3,2007年减至0.310kg/m3,2011年增至0.774kg/m3;落潮平均含沙量2003年为0.287kg/m3,2007年略减至0.265kg/m3,2011年增至0.591kg/m3;垂线平均含沙量落/涨2003年为0.63,2007年增至0.85,2011年又降至0.76(表1)。

4 水沙变化影响因素分析

长江水量丰富,输沙量较大,巨量的水沙下泄使长江河口成为高浊度、细颗粒泥沙为主要特征的河口,而且对其及邻近海域的水文、泥沙、沉积和生态环境等有重大影响(翟晓鸣等,2007;李九发等,2000;何超等,2008)。水沙变化往往会受到流域来水来沙季节性变化以及近年来流域筑坝建库、南水北调和河口围垦、建库筑港、深水航道、建桥等大型工程的影响(杨忠勇等,2012;杨志宏等,2013)。

4.1 流域来水来沙季节性变化

据多年来大通站水文站统计,大通站的径流量和输沙量主要集中在5-10月(洪季),分别占全年的60%~80%和70%~99%(中华人民共和国水利部,1999,2003-2012)。1999至2012年大通站实测输沙量紧随月径流量的变化而变化(图7a),北港上段河道水域垂线平均流速洪季比枯季大,而垂线平均含沙量洪季却小于枯季(图7b),并且北港洪、枯季大潮垂线平均流速与大通站洪、枯季月径流量变化趋势相同(图7a, b)。由于1998至2009年南、北港的落潮分流比维持在50%左右(杨婷等,2012),可见影响北港流速洪、枯季变化的主要因素并不是分流比,而是大通站径流量的洪、枯季变化,并且落潮垂线平均流速与大通站径流量呈正相关,涨潮垂线平均流速与大通站径流量呈负相关。

图7 (a) 1999年至2012年长江口大通站实测月径流量与输沙量;(b) 1999年至2012年长江口北港大潮实测垂线平均流速及含沙量

长江河口泥沙来源包括上游流域来沙、口外海滨来沙、河口浅滩和部分底沙再悬浮等(李九发等,1994;沈焕庭等,2001)。尽管流域来沙是河口泥沙来源之一,但北港洪、枯季含沙量变化趋势与大通站洪、枯季月输沙量变化并不同步(图7a,b)。这主要是由于北港上段分流较多、分沙较少,即分沙量占的比例很少,且动力条件以径流为主,泥沙再悬浮比较微弱,使得北港上段河道水域洪、枯季含沙量变化并没有大通站洪、枯季含沙量变化明显。

综上所述,大通站洪、枯季月径流量的变化直接影响到北港洪、枯季垂线平均流速的大小,由于北港上段河道分沙量较少,使得北港上段河道洪、枯季含沙量变化不明显。

4.2 大型工程建设

受中央沙圈围、青草沙水库以及长江大桥的建设影响,近期北港河宽缩窄明显,上段北岸岸滩有一定程度的冲刷(刘玮祎等,2011)。由于断面的束水作用,北港主槽呈展宽、刷深之势(李伯昌等,2012)。

2003、2004年青草沙水库建设前期及2004年底长江大桥开工时,北港河势基本处于自然演变状态,洪、枯季大潮涨、落潮垂线平均流速较大(表1)。2007年6月青草沙水库开工建设,长江大桥处于建设期,此时北港河势受工程影响发生变化,与2003、2004年相比,洪枯季涨、落潮垂线平均流速略减(表1)。2011、2012年青草沙水库及长江大桥已投入运行,此时北港工程周边地形的变化基本又重新达到平衡(付桂等,2007),与2007年相比,洪季大潮涨潮垂线平均流速减小、落潮基本不变;枯季大潮涨、落潮垂线平均流速略增(表1)。2012年6月洪季流速减少可能与S1测点的位置有关,S1位于青草沙沙尾,离主河道有一定距离,与主河道流速相比会偏小,但北港上段河道优势流明显增强。

可见,2003-2012年北港上段河道涨、落潮流速发生变化的时段恰好与工程建设前、建设中、建设后相对应。由此推测,青草沙水库、长江大桥以及周围促淤围垦工程的建设是导致北港落潮优势增强的主要原因;而含沙量变化受工程建设的影响较小。

4.3 流域来沙量减少

长江河口洪季入海泥沙量远远大于枯季(图7a),且北港上段河道水域水动力主要以径流为主,径流携带大量泥沙流经北港上段,随后便继续向口外扩散。2003年以来长江口入海径流量变化不大,而入海泥沙量基本呈递减趋势(窦希萍等,2011;李保等,2012;杜景龙等,2013)。入海泥沙量减少,再加上南、北港分沙比变化不大(杨婷等,2012),则经北港上段河道向口外扩散的泥沙也将减少。这与2003至2012年北港上段河道洪季含沙量有所减少相符。枯季长江径流量减少,北港上段河道径流作用减弱,潮流作用加强,由于2011年12月青草沙水库北侧(S1测点) 位于青草沙沙尾,此处沙体受潮流、径流动力扰动较大,使得水体含沙量增多,这可能是枯季含沙量变大的主要原因。

综上所述,入海泥沙量的减少是影响北港上段河道洪季涨、落潮垂线平均含沙量减少的主要因素,而枯季大潮涨、落潮含沙量增多可能受风浪掀沙影响。

5 结论

(1) 目前,北港上段河道优势流大于0.5,说明落潮流占主导优势;北港上段河道水域流速垂线结构类型基本呈对数型流速分布,含沙量垂线结构类型因测点不同而异。

(2) 长江河口水沙变化特征具有明显的季节性变化,北港上段河道水域垂线平均流速洪季明显大于枯季,垂线平均含沙量枯季大于洪季;在一个潮周期中,含沙量大小与流速大小呈现一定的相关关系,含沙量与流速存在一定的滞后性,滞后时间为1~2h。

(3) 青草沙水库、长江大桥以及周围促淤围垦工程建设后,北港上段河道水域涨、落潮流速减小,尤其是涨潮流速减小更为明显,落潮优势增强,由于测点S1离主河道有一定距离,使得流速有所减少;洪季大潮涨、落潮垂线平均含沙量减少,枯季大潮涨、落潮垂线平均含沙量增多。

(4) 流域径流量的季节性变化是造成北港流速洪季大、枯季小的主要原因;大型工程的建设是北港洪、枯季落潮优势增强的主要原因;含沙量变化较为复杂,主要受流域来沙量减少、风浪掀沙等因素影响,同时工程建设对北港含沙量也有一定影响。

致谢:本文在前期资料收集过程中得到了张二凤和袁庆老师,杨忠勇博士、宋泽坤硕士、周莹硕士、郭兴杰硕士的大力帮助,谨致谢忱!

Simmons H B,Broun F R,1969.Salinity effect on hydraulics and shoaling in estuary.IAHR 13th Congress(3):311-326.

陈吉余,恽才兴,徐海根,等,1979.两千年来长江河口发育的模式.海洋学报,1(1):103-111.

陈珺,嵇敏,张洪记,等,2012.甬江洪枯季水沙特性分析.水利水运工程学报,(5):48-54.

窦希萍,陈西庆,严以新,2011.三峡水库水沙调节对长江口的影响浅析.第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集,1182-1185.

杜景龙,杨世伦,陈广平,2013.30 多年来人类活动对长江三角洲前缘滩涂冲淤演变的影响.海洋通报,32(3):296-302.

付桂,李九发,应铭,2007.长江河口南汇嘴潮滩近期演变分析.海洋通报,26(2):105-112.

何超,丁平兴,孔亚珍,2008.长江口及其邻近海域洪季悬沙分布特征分析.华东师范大学学报(自然科学版),(2):15-21.

胡方西,1980.杭州湾风暴潮特征及有关潮位设计标准的探讨.华东师范大学学报(自然科学版),(2):93-101.

胡静,2007.长江河口水沙分流和输移的探讨.上海:华东师范大学河口海岸学国家重点实验室.

李保,付桂,杜亚南,2012.长江口近期来沙量变化及其对河势的影响分析.水运工程,(7):129-134.

李伯昌,王珏,唐敏炯,2012.长江口北港近期河床演变分析与治理对策.人民长江,43(3):12-15,42.

李九发,何青,张琛,2000.长江河口拦门沙河床淤积和泥沙再悬浮过程.海洋与湖沼,31(1):101-109.

李九发,时伟荣,沈焕庭,1994.长江河口最大浑浊带的泥沙特性和输移规律.地理研究,13(1):51-59.

李瑞杰,丰青,郑俊,等,2012.近岸海域流速与含沙量垂线分布分析.海洋通报,31(6):607-612.

刘玮祎,唐建华,缪世强,2011.长江口北港河势演变趋势及工程影响分析.人民长江,42(11):39-43.

刘玮祎,2007.东海大桥沿线及邻近海域海床冲淤分析.上海:华东师范大学河口海岸学国家重点实验室.

沈焕庭,潘定安,1979.长江河口潮流特性及其对河槽演变的影响.华东师范大学学报(自然科学版),(1):131-144.

沈焕庭,潘定安,2001.长江河口最大浑浊带.北京:海洋出版社:39-61,91-116.

沈焕庭,朱慧芳,茅志昌,1986.长江河口环流及其对悬沙输移的影响.海洋与湖沼,17(1):26-35.

武小勇,茅志昌,虞志英,等,2006.长江口北港河势演变分析.泥沙研究,(2):46-53.

徐敏,李九发,李占海,等,2012.长江河口南、北港河道挟沙能力研究.海洋学研究,30(2):51-57.

杨婷,陶建峰,张长宽,2012.长江口整治工程对分水分沙年际变化的影响分析.人民长江,43(5):84-88.

杨云平,李义天,王冬,等,2011.长江口滞流点研究进展.泥沙研究,(6):1-6.

杨志宏,贾建军,王欣凯,等,2013.近50年海南三大河入海水沙通量特征及变化.海洋通报,32(1):92-99.

杨忠勇,李娜,虞志英,等,2010.洋山港区堵汊工程对海底地形影响初探.海洋通报,29(2):166-171.

于东生,田淳,严以新,2004.长江口水流运动特性分析.水运工程,(1):49-53.

翟晓鸣,何青,刘红,等,2007. 长江口枯季水沙特性分析--以2003年为例.海洋通报,26(4):23-33.

中华人民共和国水利部,1999.1999 水情年报.北京:中国水利水电出版社.

中华人民共和国水利部,2003-2012.中国河流泥沙公报2002-2011.北京:中国水利水电出版社.

左书华,李九发,万新宁,等,2006.长江河口悬沙浓度变化特征分析.泥沙研究,(3):68-75.