塔河油田碳酸盐岩储层酸压改造效果

米强波 中国石化西北油田分公司工程技术研究院

塔河油田碳酸盐岩储层酸压改造效果

米强波 中国石化西北油田分公司工程技术研究院

通过测试酸液的酸岩反应速率、酸蚀裂缝导流能力以及滤失效果等,对塔河油田碳酸盐岩储层酸压改造效果进行了研究。结果表明,交联酸的酸岩反应速率较慢,且酸蚀有效作用距离较长。为确保酸蚀有效作用距离,必须控制井筒附近的酸液滤失。该实验研究为塔河碳酸盐岩储层酸压设计和现场施工提供了依据。

碳酸盐岩储层;酸岩反应;反应动力学;导流能力;滤失

塔河油田碳酸盐岩储层埋藏深、温度高,基质中碳酸盐纯度高,酸岩反应速度快,降低了酸蚀有效作用距离;酸液滤失严重,限制了酸液有效作用范围和穿透深度。针对以上问题,通过研究酸岩反应速率、酸蚀裂缝导流能力、酸液滤失行为,从而确定不同酸液类型、酸液用量下的酸蚀裂缝导流能力分布和酸蚀有效作用距离,最终提高了塔河油田酸压改造效果,该实验研究为塔河碳酸盐岩储层酸压设计和现场施工提供了依据。

1 实验方案设计

1.1 酸岩反应速率测试实验

(1)酸岩反应速率测试。采用酸岩反应实验装置分别测定胶凝酸、变黏酸在酸浓度为20%、15%、10%、5%时的酸岩反应速率,测定稠化酸、交联酸在酸浓度为20%时的酸岩反应速率。实验温度设定为地层温度110℃,高黏度酸岩反应装置转速设定为100r/min。

(2)酸岩反应动力学方程确定。酸岩反应动力学方程可表示为

式中K和m在一定条件下为常数。

因此,用lgK和lgC做图得一直线,采用最小二乘法对lgJ和lgC进行线性回归,求得K和m值,从而确定酸岩反应动力学方程。

1.2 酸蚀裂缝导流能力测试

实验测定了岩心白样的裂缝导流能力。测定了四种酸液在酸浓度为10%时与岩心反应后的酸蚀裂缝导流能力。设计酸液体积1L,酸液流量0.45L/min,过酸装置为平板夹持器,过酸方向为岩心的长轴方向。

1.3 酸液滤失实验测试

测定变黏酸、稠化酸在不同酸液浓度、流速下与一间房组储层含裂缝岩石的动态滤失速度、滤失系数,研究酸液在岩石裂缝中的反应—溶蚀—滤失行为。酸液质量分数分别为20%、15%、10%、5%,温度设定为地层温度110℃。

2 实验结果及分析

2.1酸岩反应速率测试

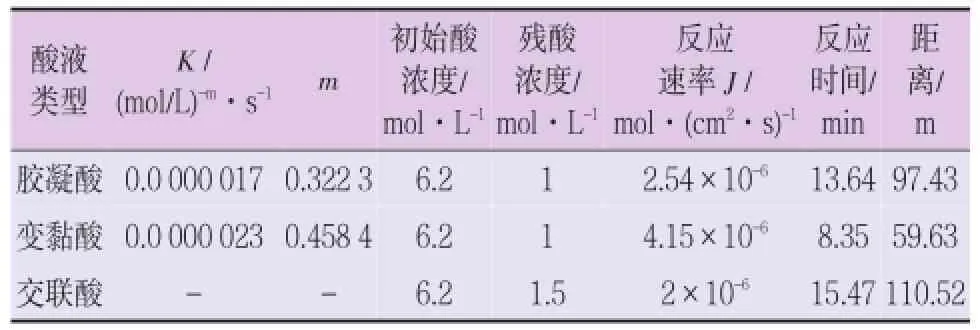

(1)用胶凝酸与变黏酸酸岩反应速率和反应动力学方程测定了胶凝酸、变黏酸的反应速率,并求其反应动力学方程,结果见表1。由实验结果可知,变黏酸在各个浓度反应速率均快于胶凝酸,这主要是由黏度变化引起的。变黏酸特点是在90~140℃时随着温度升高,黏度逐渐升高。实验初期酸液加入至反应釜中,黏度较低,因此反应速率也较快。

表1 酸岩反应动力学方程对比

(2)酸液酸蚀有效作用距离计算。分别计算了胶凝酸、变黏酸与交联酸的酸蚀有效作用距离,如表2所示。

表2 不同酸液酸蚀有效作用距离对比

由表2可知,酸岩反应速率决定酸蚀有效作用距离,计算得胶凝酸酸蚀有效作用距离约为97m;变黏酸有效作用距离为60m;交联酸因反应速率最慢有效作用距离可达到110m。可知酸蚀有效作用距离与酸液用量无直接关系,根据计算结果,当酸液在地层中的时间超过20min后会失去活性,因此当排量一定时,增加注酸量并不能增加酸蚀裂缝有效长度。

综上可知,交联酸酸岩反应速率较慢,且酸蚀有效作用距离较长,可取得更好的改造效果。

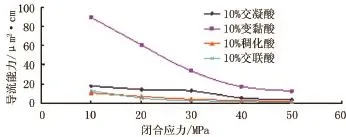

2.2 酸蚀裂缝导流能力测试

实验用岩心劈裂的方式对裂缝导流能力进行测试,模拟了地层裂缝的真实情况,可以准确反映地层天然裂缝、人工裂缝和酸蚀裂缝的导流能力情况。实验结果见图1。

图1 不同类型酸液酸蚀裂缝导流能力对比

由图1可知,变黏酸酸蚀效果较好,有利于形成高导流能力裂缝。但从整体来看,变黏酸的反应速率快使得其有效作用距离有限,不利于连通更多的天然裂缝及有效储集体。因此酸压设计时需综合考虑缝长和导流能力的要求,在满足导流能力需要的情况下尽量选择酸岩反应速率较小的酸液体系,增加酸液的穿透深度,扩大酸液有效作用面积。

2.3 酸液体系滤失效果

研究不同浓度酸液滤失时间与累积滤失量关系。从实验结果可以看出,酸液累积滤失量随着滤失时间增加逐渐增加,而曲线尾部呈上翘趋势,说明酸液滤失速率随着滤失时间增加而加快。这是由于酸液不断与岩石发生反应,刚开始进入岩石时酸液流动通道较小,滤失速率较慢,由于酸岩反应的进行酸液流动通道不断扩大,流动速率加快,因此滤失速率也加快。三条不同酸浓度的滤失曲线均表现出相同趋势。

综上可知,酸液的滤失在一定程度上会限制酸液的有效作用距离。高浓度酸液滤失较快,滤失速率可达600mL/min,为确保酸蚀有效作用距离,在缝口区域必须保证酸液具有一定黏度,从而降低在缝口附近的滤失。

3 结论

(1)由酸岩反应速率求取的反应动力学方程可得:胶凝酸为J=1.667×10-6C0.3223,变黏酸为J= 2.2956×10-6C0.4584,四种酸液酸岩反应速率由快到慢依次为变黏酸、稠化酸、胶凝酸、交联酸。交联酸的酸岩反应速率慢,且酸蚀有效作用距离长。

(2)四种酸液的酸蚀效果都较明显,尤其在裂缝导流能力保持率方面酸蚀效果接近,在酸压设计中应尽量选择酸岩反应速率较慢的酸液体系,增加酸液的穿透深度。

(3)酸液的滤失条件与酸液黏度和天然裂缝的导流能力有关,高浓度酸液滤失速率可达600mL/min,为确保酸蚀有效作用距离,必须控制井筒附近的酸液滤失。

(栏目主持 樊韶华)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.058