基于层次分析法的河南省粮食安全综合评价

李楠楠 , 介冬梅 , 刘洪妍 ,刘利丹 , 葛 勇 , 郭梅娥 , 阳金秀 , 陈雪松

(1.东北师范大学 地理科学学院,长春 130024; 2.中国科学院 地质与地球物理研究所,北京 100029; 3.中国科学院 研究生院,北京 100049)

0 引言

农业生产和环境变化密切相关,CO2的大量排放是导致全球气候变暖的重要原因[1],逐步变暖的气候将对包括生态系统在内的多种自然系统产生影响。农业系统是生态系统的子系统,它也必将受到气候变化的影响[2]。尽管不同学者对气候变化对农业的影响持有不同态度[3-8],但是粮食作为人类最基本的生活资料[9],随着气候变化,它又给人类带来了21世纪最重要的挑战,即粮食安全问题[10-11]。

按照联合国粮农组织定义,粮食安全(food security)即为保证任何人在任何时刻都能够买得起并能够买得到为了生存和健康所需要的足够粮食。改革开放以来,随着我国经济的快速发展,人口不断增加,粮食生产的格局及供需关系均发生了变化[12-13],各个领域的学者纷纷提出了相应的指标用以评价粮食安全状况。然而,全国重要粮食主产区之一的河南省粮食安全尚缺乏系统、综合的实力评价,因而选取河南省粮食安全评价指标,完善河南省粮食安全评价体系,不仅有利于河南省农业经济健康高效发展,同时对推进国家“中部崛起”战略计划、构建和谐社会主义社会均具有重大意义。本研究分析评价了河南省各地市2006—2011年粮食安全状况,定义并计算综合得分,探讨了粮食安全的演化规律及特征,并依此提出了相应的建议,为河南省农业政策的制定和实施提供了参考。

1 区域概况

河南位于中国中东部,华北平原西南,黄河中下游,介于北纬31°23′~36°22′、东经110°21′~116°39′ 之间,简称“豫”,省会郑州市。河南省地处与我国东部大平原向西部山地丘陵过渡地带,地势西高东低,北、西、南三面环山,东部为黄淮海冲积平原。境内有黄、淮、卫、汉四大水系,蕴藏着丰富的水利资源,省区跨暖温带和北亚热带,具有典型的大陆性季风气候特点。土地肥沃,十分有利于农业发展,自古以来便是我国传统的农业生产区[14]。河南省同时也是经济大省,2012年GDP总量列全国第5位,以河南为主体的中原经济区为中国第四大经济区。截至2011年底,河南省共辖18个省辖市(其中地级市17个、省直管市1个)。

2 数据来源、指标选取与评价

2.1 数据来源

社会经济及农业生产数据来源于2007—2012年河南省统计局颁布的河南省统计年鉴[15],各市行政区面积数据来源于河南省政府门户网站(http://www.henan.gov.cn/hngk/)。

2.2 指标的确定

参考国内外粮食安全评价指标[16-23],采用层次分析法对河南省18个省辖市进行粮食安全综合评价,结合河南省经济发展特点及粮食生产现状共选用10个指标进行评价:(1)人均生产总值x1。各地市生产总值的人均占有量,能够反映各城市辖区内居民的富裕程度,同时也可表示应对粮食安全紧急状况的能力。一般地,该值越大,经济发展水平越高,相应的粮食安全水平也越高。(2)恩格尔系数x2。食品支出总额占个人消费支出总额的比重。农村居民家庭的恩格尔系数越小,代表着农村居民生活水平和农村经济发展水平越高[24]。(3)每人粮食消费量x3。居民现阶段粮食消费状况指标,其高低可以反映一定时期内粮食生产和消费状况,一般认为,粮食消费水平和居民生活水平呈正相关关系[25]。(4)人均播种面积x4。播种面积与区内人数的比值,反映各市粮食播种状况。(5)人均粮食产量x5。粮食产量与区内人口数的比值,反映各市粮食生产水平。(6)劳动力百分比x6。各城市劳动力总数与区内人口总数的比值,尽管随着机械化大生产的进一步推广,农业生产所需要的劳动力人口会逐步减少,但是短期内劳动力始终不可完全被机械替代,它仍然是较长时期内反映区域粮食生产能力的重要指标。(7)人均农机总动力x7。各城市农村机械总动力与区内人口的比值,农业机械化生产可以大大提高农村粮食生产水平,是表征粮食生产能力的重要指标[26]。(8)人均有效灌溉面积x8。各城市有效灌溉面积与人口总数的比值。我国耕地资源十分有限,因而灌溉条件是限制我国农业发展的重要因素之一,灌溉农业的发展对于提高粮食产量、稳定粮食生产具有重要作用[27]。(9)政府人均农业支出x9。各城市政府在农业生产方面财政支出的人均值。(10)区内公路密度x10。各辖区内公路总长度与辖区面积的比值,是衡量各城市交通水平的重要指标。公路运输可以在短期内对粮食进行余缺调剂,同时又可以保证紧急需要,良好的公路运输是保证粮食安全的又一重要指标[28]。

2.3 指标得分的确定

依据切比雪夫不等式,对于一个随机分布的变量序列X1,X2,…,Xn,设随机变量有期望E(X)=μ和方差D(X)=σ2,对于任意给定的ε>0,则有P{|X-μ|≥ε}≤σ2/ε2[29]。当方差已知时,取ε=2σ,则有:P{|X-E(X)|≥2σ}≤σ2/(4σ2)=0.25。式中:P表示某一事件发生的概率,即统计变量取值超过2σ的概率小于0.25,本研究采用此方法将各指标分级并计算得分。

3 评价模型的建立

3.1 建立评价体系

在进行粮食安全综合评价时, 不仅要考虑各城市的经济条件以及劳动力生产因素,还要量度各市现阶段粮食种植以及粮食产量等现状以及其他诸如机械化、灌溉以及交通运输等动力因素对粮食安全的影响。根据代表性、系统性等原则建立粮食安全评价指标体系(图1)。

3.2 构造判断矩阵

综合有关粮食安全评价的相关文献,对各指标对粮食安全的重要性程度进行判断, 用1~9的比例标度进行量化[30]。构造出两两判断矩阵A=(αij)m×n,且αij>0 ,αji=1/αij。进而确定各因子的影响权重大小。

图1 粮食安全评价指标体系

3.3 权重的确定

(5)一致性检验。衡量一个判断矩阵的不一致程度选用指标IC值,其中:IC=(λmax-n)/(n-1),引入一个“平均随机一致性指标”IR,IR值可以通过查表获得(表略)。称RC=IC/IR为判断矩阵的随机一致性比例。且规定RC<0.1时,认为矩阵的一致性通过检验;若RC>0.1,则需要重新调整判断矩阵[31]。

3.4 组合权重的确定及检验

最下层元素对目标的影响权重通过组合权向量进行计算,并进行一致性检验。若通过检验则可以进行模型的建立,反之则需要重新调整矩阵。经计算可确定各指标对目标的权重(表1)。

表1 层次分析法得到的各指标对目标的权重

经检验,组合权向量的RC<0.1,一致性检验通过,可以建立数学模型进行评价。最终建立的粮食安全综合得分评价模型为:

。

式中:F为粮食安全综合得分;Xi为粮食安全评价各指标得分;wi为相应指标的权重。

4 综合评价结果及讨论

4.1 计算综合得分及排名

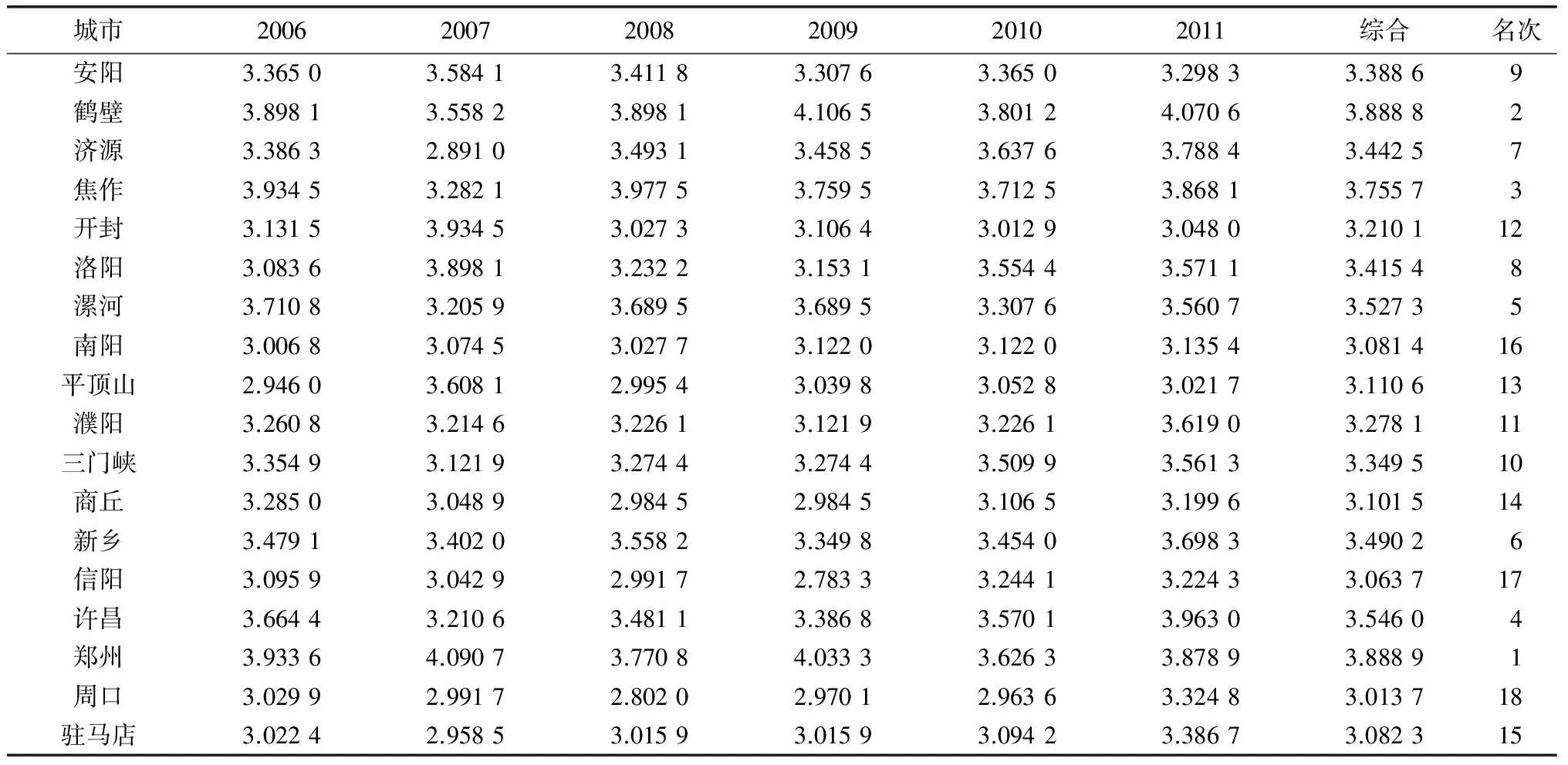

利用层次分析法,确定了所选用的10个指标对各城市粮食安全的综合评价权重并建立了评价模型。利用Excel软件,对数据进行处理得到河南省18个城市2006—2011年粮食安全综合得分及排名(表2)。

表2 河南省18个城市2006—2011年粮食安全综合得分及排名

河南省粮食安全水平在空间分布格局上具有较大的差异性,总体看来豫北以及豫中地区粮食安全水平较高;而豫西南、东南及豫东地区粮食安全水平较低。居于前几位的城市依次是郑州市、鹤壁市、焦作市等。这些城市大多工业基础雄厚,人均GDP占有量高,经济发展水平较高,粮食安全水平也相应较高。郑州市作为省会城市,交通便利,辖区内矿产资源丰富,是全省人口最密集的地区,非农业人口比重大,人均GDP占有量居全省首位,同时土地状况良好,再加之科技力量以及现代化生产技术在本区得到较广泛地推广及应用,充分保障了郑州市的粮食安全水平。然而由于处于全省政治、经济、交通中心,郑州市辖区内的人口迅速膨胀导致辖区内人口密度过大,进而引起粮食生产资料的人均占有水平明显低于其他城市,形成了总量可观而人均不足的现象,这也是郑州市在今后发展中应注意的问题。排名处于后几位的城市,如驻马店、南阳、信阳和周口等市,辖区面积广大,人口密度较低,该地区自古以来就以其良好的农业生产条件成为传统农业城市,然而由于经济基础薄弱又非国家、省市重点建设投资区,该地区经济并不繁荣,从整体看,粮食安全水平较低。

4.2粮食安全状况演化特征

根据2006—2011年河南省18个城市粮食安全综合得分,按照时间演化特征,将其划分为4种类型(图2)。(1)稳定型(图2a)。主要包括周口、驻马店、南阳和信阳市。这些城市的粮食综合得分波动不大,但粮食安全水平综合得分普遍较低。从长远看较为利于粮食安全稳定性保持,但需要提高粮食安全水平,保障粮食供应。(2)波动稳定型(图2b)。主要包括洛阳、焦作和新乡市。这些城市粮食安全综合得分近似围绕着某一水平上下波动,时高时低。此类城市粮食生产仍需要克服多重阻力才能保证稳定的粮食安全水平。(3)波动上升型(图2c)。主要包括鹤壁、三门峡、济源、许昌和濮阳市。5个城市粮食安全平均水平差异较大,但是随着时间的推移均表现出了综合得分逐步上涨的趋势。随着区域自身的发展以及政府相关政策的扶持,此类城市粮食生产能够克服阻力呈现出稳定上涨趋势。(4)波动下降型(图2d)。主要包括郑州、平顶山、漯河、开封、商丘和安阳市。尽管这些城市粮食安全得分不尽相同,但是表现出了逐年下降的趋势。表明此类城市的粮食安全水平在保障上存在着日益严峻的阻力。政府在制定相关政策时,应重点控制此类城市的粮食安全水平不致过低。

图2 河南省18个城市粮食安全水平的4种类型

5 保障粮食安全建议

5.1合理发展经济,保证粮食购买力

河南是传统农业大省,种植业基础良好,而合理发展经济、增加各级政府财政收入、加强薄弱地带的建设、扩大郑汴核心增长极的辐射范围[32]同样可以提高粮食安全水平。为保证河南省粮食安全,应进一步扩大郑汴汽车产业集群并使其辐射到周围城市;推动洛阳以及中原地区发展与崛起,一方面维护传统老工业城市如洛阳、郑州、开封、新乡等城市发展,同时为其余城市的发展开辟先导产业,同时在原本经济实力相对薄弱的城市推行现代服务产业及粮食产品深加工服务,增加粮食产品附加值,提升经济效益进而提升粮食购买力水平。

5.2 加强农田水利建设

我国水资源人均占有量明显低于世界平均水平,而华北地区则是全国缺水严重区之一[33]。农业生产中,灌溉是不可缺少的环节。由于河南省大部分处于亚热带—暖温带季风影响区,降雨时空分布不均衡,大多集中在7—9月份。为保证粮食稳定高效生产,必须要推行发展集约型节水灌溉农业,削弱干旱年份致灾可能性,提高粮食安全水平。

5.3 保护耕地,科学控制城市化进程

耕地资源是农业生产的最基本的生产资料,耕地资源的保护也是保证河南省农业生产粮食安全的重要举措。相关资料显示,自改革开放以来,河南省的人均耕地面积出现了连续下降,耕地总面积也呈现出了不断缩减的趋势[34]。近年来以郑州市为核心的“中部城市群”的建设以及城镇化、工业化进程的加快使全省的耕地资源受到了威胁。因此,依法保护耕地、实行集约式生产是河南省未来农业发展的趋势。为了更好地利用土地资源,河南省济源市、沁阳市、卢氏县等都为耕地保护率先垂范,科学规划和实施,保护了耕地安全[35]。

5.4 加大农业基础设施投资建设力度

基础设施建设是粮食生产、流通等过程的重要保证,良好的基础设施建设不仅有利于提高粮食生产水平,同时对粮食的流通尤其是粮食应急预案的施行具有重要作用。河南省自2008年被评为“粮食生产核心区”以来,在全国范围内粮食供给的地位日益提升,粮食需求以及粮食流通也将不断增加[36]。因而,在今后农业生产中,河南省要对区域内部的粮食生产所需基础设施进行扩建,尤其是针对粮食安全薄弱区,应加大财政支持与投入,保证此类地区的粮食安全水平的提高。兴修供水取水管道,修建水库大坝,改进农业电网,保证农业用电等,都是可以采取的措施。同时政府财政也应该适当地针对粮食安全薄弱区如周口、驻马店、信阳、南阳等城市提供更多的政策扶持,使这些传统的农业城市尽快转型,通过改变粮食生产观念、引进现代化农业管理设施等手段实现粮食生产的安全化、集约化、产业化,进而带动城市的以农业为基础的第三产业的发展,增加农业附加值,实现粮食生产和区域经济发展的双赢。

5.5 建立健全粮食安全储备及预警系统

为了保证粮食安全,河南省应当对粮食的产销状况进行宏观调控,防止因为重大自然灾害或人为哄抬物价等因素而造成粮食价格的大幅度波动。自上而下建立健全粮食储备体系,根据各市自身发展特点确定粮食储备量从而保持社会的稳步发展。此外,河南省还应尽快建立粮食安全预警系统,制定系统的粮食安全评价指标体系,及时对粮食安全状况进行公示,建立粮食应急预案,科学预报粮食安全险情并及时予以解决[12]。

6 结论

(1)河南省各城市之间粮食安全状况呈现出了时间和空间上的不平衡,各城市之间的差异很大。

(2)按照粮食安全综合得分的年际变化特征可以将河南省各城市粮食安全水平划分为4种类型:以周口、驻马店等为代表的粮食安全稳定型;以洛阳为代表的粮食安全波动稳定型;以鹤壁、济源为代表的粮食安全波动上升型;以郑州市为代表的粮食安全波动下降型。

(3)以郑州市为代表的综合性城市,随着城市化进程的不断加快而引起的耕地资源短缺、人口膨胀等问题迫使其粮食安全状况日益下降。

(4)在周口、驻马店、南阳等粮食安全稳定区,应当保证农业稳步发展的同时进一步鼓励以农业为基础的第三产业发展,通过推动区域经济发展来提升区域的粮食安全生产水平。

(5)河南省可以通过增加对人力、科学研究等的投入力度以及加强农业基础设施的建设来提高区域农业竞争力,保证河南省粮食生产核心区的地位。

参考文献:

[1]IPCC.Climate Change, 2001:The Scientific Basis [M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[2]Yuan B,Guo J P,Zhao J F,etal.Possible Impacts of Climate Change on Agricultural Production in China and Its Adaptation Countermeasures[J].Agricultural Science & Technology,2011,12(3): 420-425.

[3]王春乙,潘亚茹,白月明,等. CO2浓度倍增对中国主要农作物影响的试验研究[J].气象学报,1997,55(1): 86-94.

[4]王长燕,赵景波,李小燕.华北地区气候暖干化的农业适应性对策研究[J].干旱区地理,2006,29(5):646-652.

[5]刁军,董晓明,刘凤芝,等.气候变化与农业可持续发展对策研究[J].安徽农业科学,2010,38(21):11199-11202.

[6]王馥棠.我国气候变暖对农业影响研究的进展[J].气象科技,1994(4):19-25.

[7]刘彦随,刘玉,郭丽英.气候变化对中国农业生产的影响及应对策略[J].中国生态农业学报,2010,18(4):905-908.

[8]蔡运龙,Barry S.全球气候变化下中国农业的脆弱性与适应对策[J].地理学报,1996,51(3): 202-208.

[9]岳坤,杨香和,梁山.我国粮食安全评价及保障对策研究——以河北省为例[J].安徽农业科学,2010,38(6):3165-3166.

[10]Kang Y H,Khan S,Ma X Y.Climate Change Impacts on Crop Yield, Crop Water Productivity and Food Security—A Review [J].Progress in Natural Science, 2009,19(12):1665-1674.

[11]Ericksen P J,Ingram J S I,Liverman D M.Food Security and Global Environmental Change: Emerging Challenges [J].Environmental Science & Policy, 2009, 12(4):373-377.

[12]吕晓虎,赵景波.陕西省粮食安全定量评价研究[J].干旱地区农业研究, 2010,28(2):219-224.

[13]任桂镇,赵先贵,巢世军,等.陕西省耕地压力时空变化规律分析及预测[J].农业系统科学与综合研究,2008,24(2):139-142.

[14]李润田.中国省市区经济地理丛书:河南省经济地理[M].北京:新华出版社,1987:41-46.

[15]河南省统计局.河南省统计年鉴2007—2012[Z].北京:中国统计出版社,2007-2012.

[16]Schmidhuber J,Tubiello F N.Global Food Security under Climate Change[J].Proceedings of the National Academy of Science, 2007,104(50):19703-19708.

[17]Rosegrant M W, Cline S A. Global Food Security:Challenges and Policies[J].Science, 2003, 302:1917-1918.

[18]Ewert F, Rounsevell M D A, Reginster I,etal. Future Scenarios of European Agricultural Land Use: Ⅰ.Estimating Changes in Crop Productivity[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2005,107(2):101-116.

[19]Wu W,Shibasaki R,Yang P,etal. Global-scale Modeling of Future Changes in Sown Areas of Major Crops [J].Ecological Modeling, 2007, 208(2/3/4):378-390.

[20]Ma S,Li R.Evaluation on Sustainable Food Security in Henan against the Background of Low-carbon Economy[J].Agriculture and Agricultural Science Procedia,2010,1:412-416.

[21]吴文斌,杨鹏,唐华俊,等.一种新的粮食安全评价方法研究[J].中国农业资源与区划,2010,31(1):16-21.

[22]吴文斌,唐华俊,杨鹏,等.基于空间模型的全球粮食安全评价[J].地理学报,2010,65(8):907-917.

[23]陈玲玲,林振山,郭杰,等. 基于EMD的中国粮食安全保障研究[J].中国农业科学,2009,42(1):180-188.

[24]宫琛.中国农村居民家庭恩格尔系数变动情况实证分析[J].河北北方学院学报(社会科学版), 2009,25(5):52-55.

[25]许进杰.我国居民食品消费模式变化对资源环境影响的效应分析[J].农业现代化研究,2009,30(5):534-538.

[26]彭澧丽, 杨重玉,龙方.农业机械化对粮食生产能力影响的实证分析——以湖南省为例[J].技术经济,2011,30(1): 34-38.

[27]韩洪云, 赵连阁.中国灌溉农业发展——问题与挑战[J].水利经济,2004,22(1): 54-58.

[28]赵胜民.谈谈粮食运输与粮食安全[J].综合运输, 2002(1): 38-40.

[29]陈仲堂,赵德平,李彦平,等.应用数理统计[M].北京:国防工业出版社,2011:23-26.

[30]姜启源,谢金星,叶俊.数学模型 [M].4版.北京:高等教育出版社,2011:249-269.

[31]关伟.大连市可建设用地的等级结构与分布[J].地理研究,2010,29(12): 2243-2245.

[32]丁志伟,王发曾. 河南省城市—区域系统空间发展态势与布局优化[J].地域研究与开发,2012,31(4):79-83.

[33]王道波,张广录,周晓果.华北水资源利用现状及其宏观调控对策研究[J].干旱区资源与环境,2005,19(2): 46-47.

[34]冯彬彬.河南省耕地变化对粮食生产能力的影响[D].咸阳:西北农林科技大学,2010:17-18.

[35]任得成,袁可林.河南:耕地保护催生三重效应[J].资源导刊,2008(10):4-6.

[36]贾林娟.浅析河南粮食核心区建设与区域经济协调发展[J].当代经济,2010(6):98-99.