石化产业发展的区域社会经济效应分析

——以江苏省为例

郝丽莎 , 赵 媛,b

(南京师范大学 a.地理科学学院; b.金陵女子学院,南京 210023)

0 引言

石化产业是以石油和天然气为原料、生产石油产品和石油化工产品的加工业。其中,生产石油产品的加工过程常称为石油炼制,简称炼油;石油化工产品则以炼油过程提供的原料油进一步化学加工而获。石化产业是国民经济的支柱产业,经济总量大,产业关联度高,产品广泛应用于国民经济、人民生活和国防科技等领域。然而,要具体分析石化产业在某一特定区域的经济和社会发展中究竟具有怎样的地位、起着怎样的作用,则要对石化产业发展的区域社会经济效应进行量化。

所谓产业发展的区域社会经济效应就是指产业发展对区域经济和社会发展所产生的总的影响,包括直接影响和综合影响两大方面。通常,直接影响是指产业对区域的经济和社会发展总量增长的直接贡献,常用产业部门贡献率来反映;而综合影响是指某产业通过产业间的技术经济联系,对国民经济整体发展所产生的综合带动作用,一般采用投入产出模型来加以分析。亦有研究将产业的综合影响作为衡量其贡献的指标,引入产业部门贡献率公式,建立经济增长贡献率模型[1]。

目前,国内外学者已对石化或其相关产业发展的区域社会经济效应进行了一定的研究。其中,在直接影响分析方面,胡健等采用产业部门贡献率测算法分析了陕西省油气资源开发行业对地区GDP增长率的贡献率及其变化趋势,用以考察油气资源开发对陕西省的产出效应[2];刘晓洁分析了我国石化产业直接提供的就业岗位和人均工资的变化,以考察石化产业对我国社会经济发展的贡献走势[3]。在间接影响分析方面,A.Honarvar等[4]、X.Tang等[5]、T.Y.Qi等[6]和姜昳芃[7]分别采用乘数(multipliers)测算了加拿大亚伯达新油砂项目、中国石油产业、中国煤制油产业以及山东石化产业发展在相关区域中所带动的总的经济和就业增长规模;胡健等[2]、郑文智等[8]和杜宏茹等[9]则分别采用中间需求率(前向关联效应)、中间投入率(后向关联效应)、影响力系数和感应度系数等考察了陕西油气资源开发、福建石化产业发展以及新疆能矿资源产业发展在相应区域中所产生的总的产业关联和产业波及水平。

已有研究采用的乘数以及类似的经济增长贡献率均源自于投入产出模型的列昂惕夫逆矩阵(完全需求系数矩阵),反映的是某产业的变化通过需求拉动作用,导致国民经济所有部门产生连锁反应,从而对国民经济整体所产生的累计影响规模,但未考虑产业对区域发展的供给推动作用,这对于石化产业这一国民经济基础性产业而言尤不适宜;此外,乘数分析还缺乏与区域内其他产业的发展效应之间的对比,不能反映区域的产业结构特征以及石化产业在区域发展中的产业地位。而中间需求率、中间投入率、影响力系数和感应度系数则能够分别从需求和供给两方面反映产业与区域各部门之间的综合关联和波及效应,并且影响力系数和感应度系数还能够反映出与社会平均水平的对比关系,更有利于考察石化产业在区域发展中的产业地位和作用力强弱。

然而,目前学者们广泛使用的影响力系数和感应度系数有其计算方法和经济意义上的不合理之处。其中,在影响力系数的分母计算中,对各部门的一个单位最终产品采取等权处理,不能反映当年国民经济的最终产品结构,因而也不能反映当年国民经济一个综合最终产品的真实影响力;而感应度系数则是反映了国民经济各部门的一个最终产品对某产业的需求拉动作用,而不是某产业的产出对国民经济各部门所产生的供给推动作用[10]。因此,有必要对影响力系数和感应度系数的计算方法进行改进。

综上所述,目前国内外学者对石化产业发展效应的分析方法尚存改进之处。因此,本研究拟在改进分析方法的基础上,以市场地型石化产业大省——江苏省为例开展实证分析,并从中发现问题,寻求优化调控江苏石化产业发展结构与规模的对策。

1 方法与数据

1.1 直接影响效应测度

采用产业部门贡献率,测度石化产业对区域经济和社会发展的直接贡献。产业部门贡献率公式为:

R=(p/G)×100%。

(1)

式中:R为某产业某项经济或社会发展指标的区域增长贡献率;p为该产业该项指标增量;G为区域该项指标增量。

选取总产值和利税总额作为石化产业的主要经济指标,选取在岗职工人数和在岗职工工资总额作为主要社会指标,并采用“石油加工、炼焦及核燃料加工业”代表石油产品炼制业(简称石油炼制业),采用“化学原料及化学制品制造业”代表石油化工产品加工业(简称石油化工业)。相应数据来自于历年《江苏统计年鉴》。

1.2 综合影响效应测度

1.2.1供给推动力测度。石化产业的产品可以作为能源和基础化工原料,刺激、支撑和满足其下游产业的生产,并通过产业间的技术经济连锁反应,对整个国民经济和社会发展产生推动作用。其综合作用水平可采用中间需求率和推动力系数来衡量。

中间需求率是指某部门的全部产出中用作国民经济各部门中间使用的比率,反映了该部门与其下游产业之间的直接技术经济联系程度,也是下游产业对其依赖的程度。公式为:

(2)

式中:ui为i部门的中间需求率;xij为i部门对j部门的中间投入量;Xi为i部门的总产出。

由于投入产出模型中,i部门对j部门的中间投入还包括进口和从其他地区调入的部分,为剔除这两部分的影响,仅考察本地区i部门的发展对区内各部门的供给与推动作用,可引入自产率来进行调整[11]。公式为:

Si=Xi/(Xi+Ii+Ti-Zi)=Xi/(Mi+Fi)。

(3)

式中:Si为自产率;Xi为i部门的总产出;Ii为i部门进口额;Ti为i部门省外调入额;Zi为其他;Mi为i部门中间使用;Fi为i部门最终使用。因而,本区域i部门的中间需求率公式调整为:

(4)

由于石化产业是石油炼制业和石油化工业的总称,因而,石化产业的综合中间需求率采用公式(5)计算:

(5)

(6)

推动力系数计算公式为:

(7)

在推动力系数的基础上,可通过考虑就业系数和收入系数获得石化产业通过中间投入对国民经济各部门的就业及职工收入增长所产生的推动力。

就业系数lj的计算公式为:

lj=Lj/Yj。

(8)

式中:Lj为j部门的就业人数;Yj为j部门的总投入;lj表示j部门的单位投入所吸纳的就业人数。

收入系数wj的计算公式为:

wj=Wj/Yj。

(9)

式中:Wj为j部门的工资总额;Yj为j部门的总投入;wj表示j部门的单位投入所能产生的职工收入。

相应地,就业推动力系数公式为:

(10)

相似地,收入推动力系数公式为:

(11)

式中:θwi为收入推动力系数,表示i部门单位初始投入相对于综合平均收入推动力的大小,将其按大小排序,可反映不同部门单位初始投入对职工总收入的推动力强弱。

1.2.2需求拉动力测度。石化产业的发展不仅为下游产业提供产品,同时还需要油气开采等行业为其提供原料,需要冶金、机械、电子等行业为其提供装备和服务等。因而,石化产业亦会对这些行业的发展产生需求拉动作用,其作用水平可用中间投入率和影响力系数来表征。

中间投入率是指某部门的中间投入量占该部门总投入量的比率,反映了该部门与其上游产业之间的直接经济技术联系程度,也是该部门对上游产业的依存度。公式为:

(12)

式中:αj为j行业的中间投入率;xij为i行业对j行业的中间投入量;Yj为j行业的总投入。

地区j行业的中间投入率亦需采用i行业的自产率Si进行调整,其公式为:

(13)

进而,石化产业的综合中间投入率采用公式(14)计算。

(14)

进而,可采用影响力系数来测定石化产业通过中间需求而对国民经济发展所产生的整体拉动力。本研究采用刘起运教授改进后的影响力系数计算公式[10]:

(15)

石化产业通过中间需求对国民经济各部门的就业和职工收入增长所产生的拉动力,亦可在影响力系数的基础上考虑就业系数和收入系数而得。

此处的就业系数li计算公式为:

li=Li/Xi。

(16)

式中:Li为i部门的就业人数;Xi为i部门的总产出;li表示i部门的单位总产出所吸纳的就业人数。根据投入产出模型可知,各部门的总投入等于各部门的总产出,因而li在数值上等于上文的lj。

类似地,此处的收入系数wi计算公式为:

wi=Wi/Xi。

(17)

式中:Wi为i部门的工资总额;Xi为i部门的总产出;wi表示i部门的单位总产出所能产生的职工收入,在数值上等于上文的wj。

相应地,就业影响力系数公式为:

(18)

相似地,收入影响力系数公式为:

(19)

式中:δwj为收入影响力系数,表示j部门单位最终产品相对于职工收入综合平均拉动力的大小,按大小排序,可反映不同部门单位最终产品对职工收入拉动力的强弱。

在经济综合效应分析中,均采用“石油及核燃料加工业”代表石油炼制业,采用“基础化学原料制造业”和“合成材料制造业”代表石油化工业,相关数据来源于《2007年江苏省投入产出表(144部门)》。由于《江苏统计年鉴》中就业统计和收入统计的行业门类数与《2007年江苏省投入产出表(144部门)》的门类数不相等,因此,在社会综合效应分析中,将《2007年江苏省投入产出表(144部门)》缩并为85个部门,采用“石油加工、炼焦及核燃料加工业”代表石油炼制业,“化学原料及化学制品制造业”代表石油化工业。

2 石化产业发展的区域经济效应

2.1 直接经济效应分析

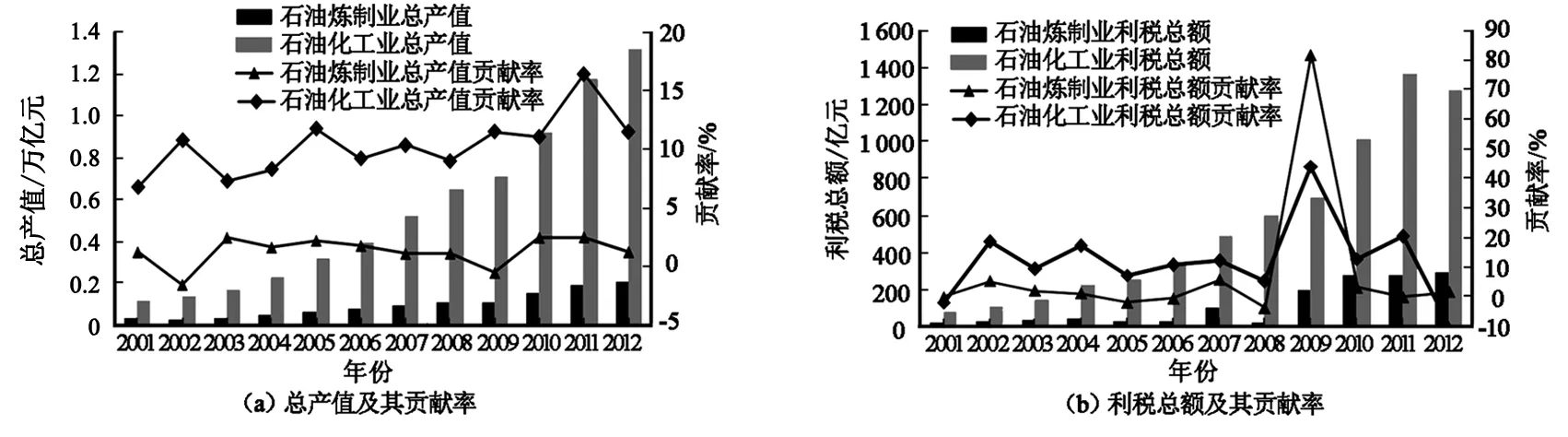

2001—2012年江苏省规模以上石化企业总产值和利税总额及其分别对规模以上工业企业总产值和利税总额的贡献率(图1)表明:1)石油炼制业对江苏规模以上工业企业总产值的贡献率基本在2%上下波动,除个别产值回落的年份外,其贡献率在全省38个工业部门*为保证各年份工业门类的一致性,对2001,2002年分别增加“废弃资源和废旧材料回收加工业”,值为0;将2001—2010年的“橡胶制品业”和“塑料制品业”并为“橡胶和塑料制品业”;删除2011,2012年的“开采辅助活动”和“金属制品、机械和设备修理业”两部门,并将两年份的“汽车制造业”和“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”合为“交通运输设备制造业”。由此,将各年份工业部门均核定为38个。中的排名在第11至21位之间变动;而石油化工业对江苏规模以上工业经济的贡献率大体上由7%提高到12%,在全省38个工业部门中的排名则在第2至4位之间变动(图1a,表1)。由此可见,石化产业特别是石油化工业,对江苏工业经济增长的贡献率大于大多数工业部门,是江苏工业经济增长的支柱之一。2)石油炼制业和石油化工业对江苏规模以上工业企业利税总额的贡献率除2009年异常攀高外,其他年份石油炼制业的贡献率基本围绕3%波动,在全省38个工业部门中的利税贡献率排名在第7至20位之间变动,而石油化工业的贡献率基本围绕15%波动,在全省38个工业部门中则多居首位(图1b,表1)。由此表明,江苏石化产业的总体经济效益好,对提高地区工业经济总体效益的贡献大。3)江苏石油化工业无论在发展规模还是在经济效益方面,均较石油炼制业有优势,此亦反映出江苏的石化产业结构偏重于产业链下游,即石油化工产品生产部门。

图1 2001—2012年江苏省规模以上石化企业总产值、利税总额及其贡献率变化

表12002—2012年江苏省石化企业对规模以上工业经济的贡献率排名

Tab.1Rankingsofcontributionrateofpetrochemicalenterprisesforabove-scaleindustryinJiangsuProvincefrom2002to2012

行业项目20022003200420052006200720082009201020112012石油炼制业产值↓111614172020↓121421利税11171611↓7↓112↓20石油化工业产值33323334322利税1315128411↓

说明:表中“↓”表示当年贡献率为负。

2.2 综合经济效应分析

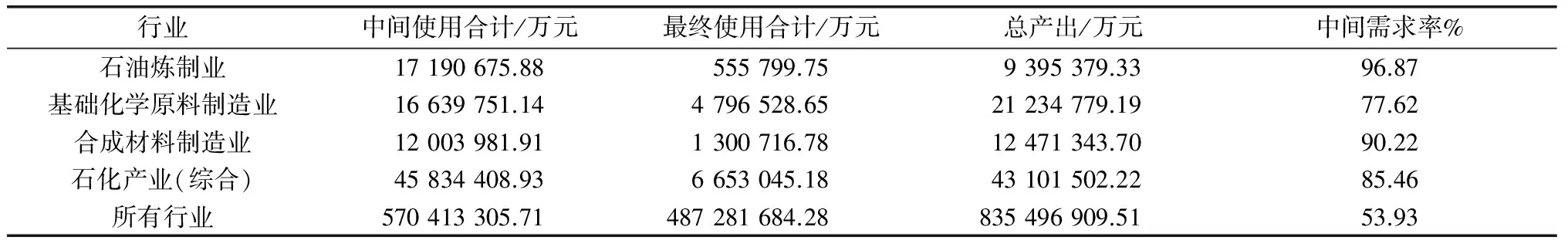

2.2.1综合推动力分析。2007年江苏石化产业各部门的中间需求率(表2)表明,江苏石化产业总产出的中间需求率远高于各行业的平均中间需求率,即江苏石化产业总产出中的绝大部分均用于本地区下游产业(使用其产品的各行业)的生产,与下游产业之间的直接技术经济联系程度很高[4],即下游产业对其依赖程度高,体现出石化产业总体上位于江苏产业链的中上游,是区域的基础性产业。具体而言,石油炼制业与下游产业的直接经济技术联系最深,其次是合成材料制造业,基础化学原料制造业的中间需求率也远高于各行业平均中间需求率。

通过计算江苏石化产业各部门的推动力系数及其排名(表3)可知,江苏省石化产业对区域经济增长的推动力总体上位居前列。从产业内部来看,虽然江苏石油炼制业的产出和利税水平不及石油化工业,但其单位初始投入对国民经济各部门的供给和支撑能力却强于石油化工业。这主要是由于江苏石油炼制企业绝大多数均为现代化的大型炼化一体化企业,生产技术和设备先进,生产率高,单位初始投入的产出能力大;而在江苏石油化工业内部,特别是其中下游部门,不仅门类繁多,而且企业规模和技术水平参差不齐,使得石油化工业总体上的投入产出能力较石油炼制业弱。

表2 2007年江苏省石化产业中间需求率

表3 2007年江苏省石化产业推动力系数及其排名

2.2.2综合拉动力分析。由2007年江苏省石化产业各部门的中间投入率(表4)可以看出,江苏省石化产业的中间投入率总体上略低于国民经济各行业的平均中间投入率,表明江苏石化产业与区域内上游产业(为其提供原材料、设备或服务等的各行业)之间的直接经济技术联系程度居中偏下,远低于其与区内下游产业之间的联系。其中,合成材料制造业的中间投入率最高,且高于国民经济各行业的平均中间投入率,而化学原料制造业和石油炼制业的中间投入率则低于平均水平,特别是石油炼制业,仅有近20%的生产投入来自于其上游产业。这一方面是由于石化产业总体上位于江苏产业链的中上游,加之江苏油气开采业规模小、自给率低,从而制约了江苏石油炼制业与本地上游产业之间的直接技术经济联系,此与江苏石化产业的市场地型发展特征相适应,而江苏石油炼制业的产量和产品类型不能极大满足本地基础化学原料制造业的需求,则限制了江苏石油化工业与本地上游产业之间的直接技术经济联系;另一方面,亦反映出江苏石化产业属于资本密集型产业,附加值率高,对原材料的依存度低。

表4 2007年江苏省石化产业中间投入率

由江苏石化产业各部门的影响力系数及其排名(表5)可知,江苏石化产业对区域经济整体发展的需求拉动力不强。其中,石油炼制业的需求拉动力尤为薄弱,基础化学原料制造业的需求拉动力也居中偏下,这与两部门同上游产业之间的直接技术经济联系较弱直接相关,同时,也在一定程度上反映出两部门的技术水平和生产率高,单位最终产品所需的原材料投入较少;仅有合成材料制造业的拉动力水平位居国民经济各行业的中前列,与其接近石化产业链末端、对上游产业产品的需求较大相对应,也反映出目前江苏石化产业的中下游部门特别是合成材料制造业总体技术水平相对弱于中上游部门。

总体而言,在江苏石化产业内部,合成材料制造业不仅对区域国民经济具有较高的供给推动力,并且具有较大的需求拉动力,在石化产业3个部门中对江苏国民经济整体的综合带动能力最强。

表5 2007年江苏省石化产业影响力系数及其排名

3 石化产业发展的区域社会效应

3.1 直接社会效应分析

2001—2012年江苏省石化企业就业人数、工资总额及其分别对全省制造业就业人数和工资总额的贡献率(图2)表明:1)江苏省石油炼制业就业人数总体上呈下降趋势,在全省制造业部门中的排位从2001年的第23位降至2012年的第27位,总体上对全省制造业的就业增长起负向影响,仅2007年的贡献率达到0.16%;江苏省石油化工业的就业人数呈“W”型小幅波动,由2001年的21.15万人发展到2012年的23.64万人,但在全省制造业部门中的排位则从2001年的第3位退至2012年的第5位,除2012年为江苏省制造业就业的增长贡献了43.49%外,在2005,2006,2010,2011年对江苏省制造业就业增长仅产生了2%~9%的贡献率(江苏省制造业就业总量下降年份除外),即仅个别年份对江苏省制造业就业的直接贡献较大(图2a)。究其原因,主要是由于以大型炼化一体化企业为主体的江苏石油炼制业技术装备水平较高,劳动生产率不断提高,相应地,单位产值劳动力需求量不断下降;而石油化工业则由于门类和科技层次较多,劳动力进入门槛相对低于石油炼制业,部分产品的生产具有一定的劳动密集型特征,特别是随着2009年以来一批中小型石化企业的建立,带动江苏石油化工业就业形势回暖,对江苏制造业的就业增长产生明显的正向贡献。2)在增加职工收入方面,江苏省石化产业创造的工资总额总体上呈增长趋势,但石油炼制业创造的工资总额远小于石油化工业,且年际增幅亦较小,这与其就业岗位少相对应。相应地,石油炼制业对江苏省制造业工资总额增长的贡献率大体在1%上下,而石油化工业的贡献率则大致在5%~10%(图2b)。由此可见,总体上,石化产业对江苏省职工收入的增长具有一定的积极作用,其中,石油化工业的直接贡献率较大。

图2 2001—2012年江苏省规模以上石化企业就业人数、工资总额及其贡献率变化

3.2 综合社会效应分析

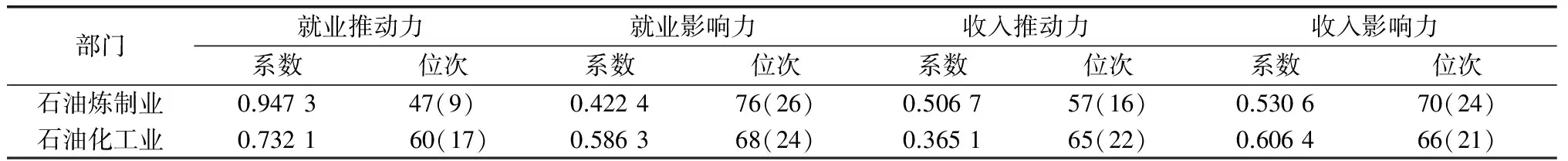

2007年江苏省石化产业发展的就业与收入推动力系数和就业与收入影响力系数(表6)表明,江苏省石化产业对区域就业和职工收入增长的综合带动力无论是在85个国民经济部门中还是在30个制造业部门中,总体上均处于中后位,远低于石化产业对江苏区域经济发展的综合带动力。这反映出江苏石化产业本身以及省内与石化产业有较大的直接和间接技术经济关联的产业部门多属于高劳动生产率的部门,对劳动力的吸纳作用较弱,相应地,所创造的职工工资总额也相对较少。

表6 2007年江苏省石化产业发展的综合社会效应系数

说明:括号内的位次为石化产业在30个制造业部门中的排名。

具体而言,江苏省石化产业对区域各部门就业及职工收入增长的供给推动作用总体上强于其需求拉动作用,这与石化产业作为区域的上游基础产业与其下游产业之间的技术经济联系较为广泛有关。从产业内部来看,石油炼制业对区域就业和收入增长的供给推动作用大于石油化工业,而需求拉动作用则弱于石油化工业,体现了石油炼制业在石化产业链中的上游地位。从就业与收入之间的关系来看,江苏省石化产业通过供给推动的区域就业增长大于职工收入增长,而通过需求拉动的区域职工收入增长则大于区域就业增长,由此表明,总体上,江苏石化产业的上游关联产业的就业吸纳能力小,人均收入水平高;而下游关联产业就业吸纳能力较大,人均收入水平较低。特别是江苏石油炼制业对区域就业增长的供给推动作用突出,反映出省内与石油炼制业关联紧密的下游部门劳动力吸纳能力尤强,以各类运输业为代表。此外,石油化工业对区域收入增长的供给推动力和需求拉动力大致相当,而其对区域经济增长的供给推动力却显著高于其需求拉动力,由此表明,在江苏省内,石油化工业上游关联产业的人均收入水平明显高于其下游关联产业,以电力和石油炼制业为代表。

4 结论与讨论

4.1 结论

在直接经济效应方面,江苏省石化产业对区域工业经济增长的贡献率总体上大于大多数工业部门,且经济效益好。但由于江苏的石化产业结构偏重于产业链的下游,因而在石化产业内部,石油化工业在发展规模和经济效益方面均较石油炼制业有优势,是江苏工业经济的支柱之一。在综合经济效应方面,作为区域经济发展中的上游基础性产业,江苏石化产业特别是石油炼制业,与下游产业之间的技术经济联系广泛,对区域经济发展的供给推动力位居全省前列。然而,江苏省石化产业特别是石油炼制业,与上游产业的技术经济联系相对较弱,对区域经济发展的需求拉动力不强。总体而言,在江苏石化产业内部,合成材料制造业对区域经济发展的需求和供给综合带动能力最强。在直接社会效应方面,江苏省石化产业仅有个别年份对全省就业增长具有正向贡献,而对全省职工收入的增长则总体上具有积极贡献。其中,石油化工业的贡献率较大,且远高于石油炼制业。在综合社会效应方面,江苏省石化产业对全省就业和职工收入增长的综合带动作用较弱,远小于其对全省经济增长的综合带动作用。其中,石化产业对全省就业及职工收入增长的供给推动作用总体上强于其需求拉动作用;但在产业内部,石油炼制业的供给推动作用大于石油化工业,而需求拉动作用则弱于石油化工业。此外,石化产业通过供给推动的全省就业增长大于职工收入增长,而通过需求拉动的职工收入增长则大于就业增长,表明总体上江苏石化产业的上游关联产业就业吸纳能力小、人均收入水平高,而下游关联产业的就业吸纳能力较大、人均收入水平较低。

4.2 讨论

江苏省石油炼制业的技术经济水平高,单位初始投入的产出能力强于石油化工业,且与下游行业之间有广泛而紧密的技术经济联系,对区域各部门发展的供给和推动能力也强于石油化工业。然而,江苏石油炼制业现有发展规模和利税水平均不及石油化工业,影响了石油炼制业对江苏社会经济发展的供给推动力的发挥和增长,而其产量和产品类型不能极大满足本地基础化学原料制造业的需求,又反过来抑制了石油化工业对区域社会经济发展的需求拉动作用。同时,江苏作为全国少数几个大型石油炼化工业中心之一,石油炼制业的发展基础和发展条件优越,石油炼制业的发展空间依然广阔。

未来江苏省应当扩大现有大型炼化一体化企业的平均规模,以提高石油炼制业的总体生产规模,并进一步改造和提升炼油技术装备水平,将江苏建设成为具有世界先进水平的大型炼油生产基地;同时,严格控制现有小型炼油装置的原油加工能力,加快淘汰小炼油企业,避免石油炼制业的重复建设和低水平扩张,进一步提高石油炼制业的整体技术经济水平和单位产出能力。密切根据市场需求情况,丰富和优化石油产品结构,重点发展与乙烯、丙烯等重要的源头性石化原料相关联的炼油工艺流程,提高综合加工和炼化一体化能力等,进一步提高石油炼制业与石油化工、精细化工等下游行业间的关联度以及对下游行业生产需求的满足程度。

此外,由于江苏石化产业对区域经济和社会发展的需求拉动力不强,仅有合成材料制造业表现出对区域发展具有较强的需求拉动作用,因此,未来江苏应强化合成材料制造业的发展,以精细化工发展为导向,打造石化延伸产品的完整产业链,增强江苏石化产业特别是石化下游部门对区域发展的需求拉动力与拉动规模。加之,石油化工业对江苏就业增长的直接贡献率较大,特别是其中下游部门还具有一定的劳动密集型特征,因此,加强石油化工业特别是其中下游延伸产品部门的发展,还有利于进一步增强石油化工业的就业吸纳能力,提高石化产业自身对江苏就业增长的贡献率。

参考文献:

[1]周文丽.基于投入产出模型的旅游消费对经济增长的动态影响研究[J].地域研究与开发,2011,30(3):79-83,88.

[2]胡健,焦兵.油气资源开发对中国西部区域经济的拉动效应分析——以陕西省为例[J].资源科学,2007,29(1):2-8.

[3]刘晓洁.石油资源流动效应与机理研究[D].北京:中国科学院地理科学与资源研究所,2008.

[4]Honarvar A,Rozhon J,Millington D,etal.Economic Impacts of New Oil Sands Projects in Alberta (2010—2035) [R].Calgary:Canadian Energy Research Institute,2011.

[5] Tang X,Zhang B S,Feng L Y,etal.Economic Impacts and Challenges of China’s Petroleum Industry: An Input-output Analysis[J].Energy,2011,36(5):2905-2911.

[6]T.Y.Qi,L.Zhou,X.L.Zhang,etal.Regional Economic Output and Employment Impact of Coal-to-liquids (CTL) Industry in China:An Input-output Analysis[J].Energy,2012,46(1):259-263.

[7]姜昳芃,栾维新.山东石化产业波及效应与工业用水排水情况关系研究[J].生态经济,2012(12):97-100.

[8]郑文智,叶民强.基于投入产出的福建石化产业协同效应[J].集美大学学报(哲学社会科学版),2009,12(1):27-33.

[9]杜宏茹,李雪梅,王长建.新疆能矿资源型产业发展及其区域效应研究[J].干旱区研究,2011,28(2):363-369.

[10]刘起运.关于投入产出系数结构分析方法的研究[J].统计研究,2002,19(2):40-42.

[11]武盈盈.投入产出分析视角下的行业吸纳就业能力研究[J].统计与决策,2012(16):103-107.