胡安·赫尔曼:我们爱,不是为了停在爱里

安平

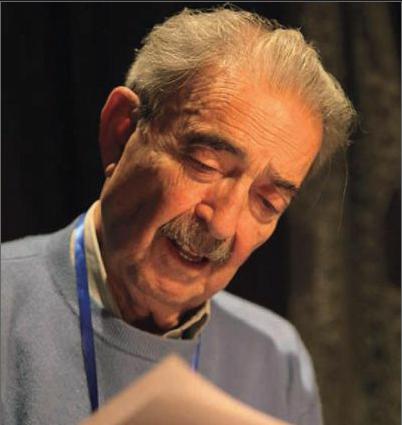

“我死过很多次了。”在2007年的塞万提斯奖颁奖典礼上,获奖者、阿根廷大诗人胡安·赫尔曼在演讲中如是说,闻者动容。

6年多后,诗人真的归去,带着无尽的伤痛与荣光。

2014年1月14日晚,胡安·赫尔曼在位于墨西哥城的家中去世,享年83岁。他在这里居住了25年。

他被公认为是当代拉美最好的诗人。“关于赫尔曼的关键词有犹太裔、共产党、塞万提斯奖、异名、流亡……想了解完整的拉美诗歌版图,有必要在巴列霍、博尔赫斯、聂鲁达、帕拉……之间加上赫尔曼的名字。”赫尔曼诗歌译者之一的范晔说。

在他的故国,阿根廷总统克里斯蒂娜·基什内尔宣布全国哀悼三天。阿根廷文化部长豪尔赫·科斯西亚称,“感谢这个伟大的阿根廷人始终在追寻一个更好、更公正、自由、有尊严的国家。他是一个战士,尽管经历流亡、失去、无助、痛苦,但他用文字和行动点燃了拉美世界的激情。”

我活着就是为了写诗

他获得过一个诗人所梦想拥有的几乎所有奖项。

他75岁时,获“索菲娅王后西班牙美洲诗歌奖”。评委会称他“具有见证时代的能力,其作品十分深刻、准确、感人”。

他78岁时,获西班牙语世界的最高文学奖——塞万提斯奖。评委会称:“赫尔曼的作品文字充满音乐韵律,游戏于语词的乐感与节奏之间,同时具有强烈的社会和政治批判性。”

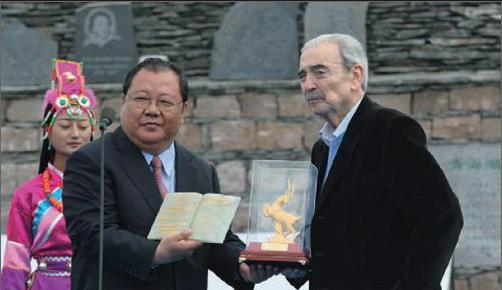

他还获得过“金藏羚羊国际诗歌奖”、此前的阿根廷国家诗歌奖、“胡安鲁尔福文学奖”……他出版诗集20余部,并被翻译成10种外语。

但是诗人无需由这些荣誉证明自己,他说:“我活着就是为了写诗。”

他的同胞兄长胡里奥·科塔萨尔评价他:“今天,如果说胡安?赫尔曼的诗歌给我们带来了什么,那便是一种态度,一种既属于本能又属于思考的而不是简单化的寻求方式,以寻求真正的我们。”

2009年4月12日,赫尔曼成为中国第一个面向全世界的诗歌大奖——“金藏羚羊奖”的首位得主。当诗人吉狄?马加通过翻译告诉他这一消息时,诗人王久辛注意到了他的态度——

“他坐在沙发上,左手夹着烟,没有吸,还差21天就79岁的诗人怔怔地望着赵振江教授的口译,他没有说谢谢,甚至连一丁点儿感谢的话都没有说。他的平静让我心动。显然,他的心安理得缘于他对诗歌的态度——诗歌并不是荣誉,而是自由表达追求的一种艺术。奖励算什么呢?”

其后,胡安?赫尔曼携妻子在北大学生的陪同下,坐在租来的三轮车上,不停地穿梭于北京的胡同与街巷。据说:他对北京充满了新奇,而且还很激动。“相比听到获奖消息后的平静,那反差真是太大了。”王久辛说。

没有快乐,没有仇恨

诗人的荣光,与他的伤痛紧紧地交缠在一起,伴其一生。

2007年4月23日,赫尔曼从西班牙国王胡安·卡洛斯手上接过沉甸甸的塞万提斯奖。他白发苍苍,目露哀伤,嗓音温和地说:“其实我早已死过很多次,每当听到亲朋好友或者是文学知己失踪的消息时,那种感觉同死亡没什么区别。倒是阅读堂吉诃德的流浪故事,帮我缓解了不少痛苦,那些年,他几乎是我唯一的安慰。”

赫尔曼的痛苦来自于,因为他的缘故,他的儿子和儿媳死于政治迫害。

赫尔曼的人生始终与革命、信仰、政治压迫、流亡联系在一起。青年时期,赫尔曼便对共产主义产生强烈认同,他曾创办有激进政治诉求的诗歌刊物《硬面包》,并从事记者职业,置身于政治激流之中。

1956年,赫尔曼出版了第一本诗集《小提琴及其他问题》,以此作为反对军事独裁的方式,受到了评论界的赞扬。

其后,赫尔曼受邀担任新华社驻布宜诺斯艾利斯记者,一直工作到1964年。中苏产生分歧后,由于赫尔曼拒绝放弃新华社的工作,他不得不离开了阿根廷共产党。

1967年,赫尔曼参与创建了阿根廷城市游击队。但是这一年,切·格瓦拉在玻利维亚的牺牲,促成了赫尔曼与城市游击队的分道扬镳。赫尔曼不主张拿同志的生命去冒险,与城市游击队产生了见上的分歧。

对于切·格瓦拉,赫尔曼的评价是:“他是阿根廷游击战的催化剂。他是一个世间绝难再现的伟人。幸运的是,他曾出现过。”

1970年,赫尔曼被阿根廷反动联盟和城市游击队同时判处死刑,不容于双方阵营。

1976年,阿根廷发生政变,赫尔曼被判驱逐出境12年,其间他不停辗转于罗马、巴黎、纽约以及墨西哥。

这是一场心灵之役。“我非常愤怒、悲伤、无力,因为我什么也做不了,同志们死去了,朋友们消失了,那是一场确确实实的独裁,这场独裁让3万人消失了!其中有整整一年的时间,我无法写作。”

当恢复写作,阿根廷在军事独裁统治下所经历的创伤,以及作为一名政治激进分子的痛苦经历,常常充斥在赫尔曼的写作中。

在流亡生涯中,赫尔曼得到了许多国家政要的支持,当时的法国总统与瑞典首相曾联名在法国第一大报《世界报》上发表声明声援他。直到1988年,赫尔曼才结束流亡生涯回到阿根廷,此后与妻子长住墨西哥。

但是军政府的暴政给他的家庭带来的巨大创伤无以缝合。他的儿子和已有身孕的儿媳被捕后失踪,1989年,赫尔曼在一个沉于河底的水泥桶里找到儿子的遗骸,2000年他才与孙女重逢,而他儿媳的遗体,仍未找到。

找到儿子骸骨之后,他为儿子写下《公开信》:“告诉你或不告诉你我的痛苦/ 拥有你的或不拥有你的方式/ 改变那折磨你的热情仿佛/ 会使儿子平静地飞起来仿佛/ 那心碎神迷,声音,冷漠/ 将人与墙壁举起来/ 让你那温柔恐惧的脸/ 狂乱而暴怒,再见吧,心肝。”

人生的剧变和多年的颠沛流离,使得赫尔曼对他出生、热爱过,并得到童年和语言的阿根廷怀有一种复杂的感情。他曾经在描述自己的归属感时说:“如果说我现在有一个祖国的话,那么我的祖国就是语言。”endprint

去年8月,他最后一次去布宜诺斯艾利斯,带去了新诗集《今天》。在发布会上,赫尔曼谈到了他对阿根廷军政府镇压者被判刑时的印象,“当一个人的生命被判刑,人们期待着在法庭上看到欢呼雀跃的人。但我那一刻感到的是麻木,没有快乐,没有满足,没有平息的仇恨,也没有报仇的欲望。”

诗歌唯一真实的主题就是诗歌本身

1930年,赫尔曼生于布宜诺斯艾利斯郊外比亚克雷斯波区的一个乌克兰犹太移民家庭,父亲是位参加过1905年俄国革命的社会主义者,为逃避沙皇警察的搜捕,于1912年抵达布宜诺斯艾利斯。

赫尔曼的童年充满了各种未曾亲历的记忆,全都来自母亲神奇而可怕的讲述。“一天,哥萨克人屠杀过后放火烧村,外婆冲进火海抢救孩子,最终仍不幸失去一个。每当危险降临,外公总是取出一个装着18世纪羊皮卷的小箱子,开始诵念《创世纪》。”

在赫尔曼的描述里,“父亲知识非常广博,是一位如饥似渴的读者,而母亲对生活有独特的理解:贫困确然存在,这是事实,但人类精神并不因此停滞。”

父母手头并不宽裕,但每年都会带孩子们去科隆剧院看一次戏。他听到过第一流的歌唱家的演唱,也见识过豪华的演出阵容,还学习了钢琴。“他们从不把我们限制在‘隔离区,无论行动上或思想上。”

在学校里,赫尔曼跟其他阶层的人打交道,从不自命清高,弹子房、女孩、手风琴、足球、米隆加舞,样样都能来。“我在一种共存的氛围中长大。”

赫尔曼听到的第一首诗是普希金的俄语作品:哥哥把他还记得的一些片段念给我,在那一瞬间,我突然发现了“天赐的诗意”。

此后,赫尔曼就读了很多诗。诗歌具有催眠的魔力,“我一方面被那种声响所深深吸引,另一方面陶醉在不能领会的词语那无尽的神秘中。”

12岁时,赫尔曼读了陀思妥耶夫斯基的《被侮辱与被损害的》,接着就发了两天的烧。“家里有一个院子,尽头一道薄板楼梯通向哥哥的房间。每逢周日我会走到那边拿起书一口气从头啃到尾。那时读的主要是西班牙古典著作,加尔西拉索、克维多、贡果拉、洛佩·德维加……

在青年时期,赫尔曼自述称:“终于有一天,我开始自许为诗人,放弃了化学专业,然后我陷入爱情,放弃了一切。我做搬运工人送家具、卖汽车零件、最后通过发票发现了一条从铅笔到墨水再到打字机的道路。”

往后,赫尔曼开始借由诗歌批判社会。他在诗中写道:“我从事的不是一般的职业/它像一个无情的主人/逼迫我怀着爱和痛苦/在白天和黑夜工作。”

对赫尔曼来说,既不是幸福,也不是痛苦的经历才让他写诗。他写诗,是因为他有这个需要。“因为耳朵里有噪音,所以我想写诗。想要用诗表达出来,这是一种需要。只有在心里有感应时,才能用文学的语言写出来。”

在许多人看来,经历那么多,赫尔曼的诗歌会和武器一样尖锐,会大肆谱写历史,但是赫尔曼称,他从未试图在他的诗歌中谱写历史:“我认为诗歌唯一真实的主题就是诗歌本身。社会或者政治诗歌在我的创作中占的比例并不大。我讨厌‘承诺诗歌,相信‘联姻诗歌——与诗歌联姻。”

但他对于社会、历史仍有深刻洞察,他说:“那些像阿根廷一样曾经出现过暴政的国家,必须谨记教训,而不是睁一只眼闭一只眼。”

赫尔曼的诗歌固守着“生活的日常性”和“日常中的不平凡”。“诗歌可以谈论任何事,秋日的最后一片落叶、岩石母亲的孩子,甚至最不简单的爱”。

在拉美知识分子界,赫尔曼被称为“诗人爷爷”,他的许多诗正是这种形象,亲近、口语化,甚至有几分“反文化”的色彩。他并不刻意讲究韵律、音节、过于复杂的隐喻和诗歌的仪式感,一个苹果、一个街景,生活瞬间的小事都可以入诗,申发出关于生命、永恒等更加深刻的体悟。

所以,赫尔曼的诗歌语言十分克制,从未显示出愤怒,他说:“只有当语言触及心灵才能引起叛乱。”

对于赫尔曼那首著名的诗《动物》,有评论称:“表面上看这是首游戏性质的诗歌,其实反省了他一生的生活和创作。白天与黑夜的互相吞噬将一切归零,说出的被收回,经历的被淡化,容易写下的也容易消逝,如同晚年宠辱不惊的赫尔曼,皈依永恒。”

很多人喜欢他的那首《习惯》:我们建房子不是为了留在房子里/我们爱不是为了停在爱里/我们死不是为了死/我们有动物的渴望/和耐心

在他的晚年,胡安·赫尔曼清楚地看到诗歌的困境:“愿意出版诗歌的出版社越来越少。” 但生性乐观的他依然对未来充满了信心。他在接受“金藏羚羊诗歌奖”致答谢词时说:“我们生活在这样一个时代:即兴、平庸、轻浮似乎占统治地位,但是为了写好一首诗,诗人在开辟内心的道路,铲除主观的杂念,不听外来的喧嚣。”

2009年4月14日晚,赫尔曼曾来到北京,在塞万提斯北京学院举办了名为《寂静的诗歌》的讲座,用西班牙语朗读了自己的十余首诗歌。

学院院长易玛如此介绍赫尔曼:“他的一生是在独裁和流亡中度过的。他代表了更多的男性和女性。对他们来说,远离故土,已经成为他们的身份。谈到他,实际上就是谈到他对那些出身卑微的人所做的奋斗,他面对野蛮走过的人生道路,以及他为捍卫个人和集体记忆所做的不懈斗争。”

如今,大师不再,他所拥有的个人和集体记忆也将随他归去。endprint