提高火箭防雹效果的几点建议

沈 鹰

(云南省气象科学研究所,云南 昆明 650034)

冰雹是世界性的气象灾害,是影响农业生产的重要气象灾害之一,中国又是世界上雹灾较多的国家之一,而云南因特殊的山地气候背景又成为我国的冰雹重灾区之一,特别是云南的滇东北、滇西北、滇西南和滇中地区为雹灾多发地,尤其是20世纪80年代以来,随着气候变化的加剧,极端天气气候事件出现频率增加、强度增大,冰雹天气出现频率也在进一步增大,如何减轻冰雹对农业生产造成的危害,提高人工防雹效果是云南人工影响天气工作者考虑的首要问题。

1 云南降雹时空分布特征

1.1 降雹时间分布

有关学者研究[1-3]表明(表1),云南各月均有冰雹灾害出现,4月份最多,占全年的23%,其次是7月份,占全年的14.6%;从季节看,春季(3~5月)雹灾最多,占全年的46.8%,夏季(6~8月)次之,占全年的31.1%,秋季(9~11月)占全年的18.1%,冬季(12~次年2月)最少,仅为全年的4%。

云南山高谷深,地形复杂,气候类型多样,因此,不同地区的降雹月际分布也有一定的差异,低海拔地区(1 200m以下)为春季多雹型,随着海拔高度的增加,夏季降雹日数逐渐增多,到海拔1 600m以上变为夏季多雹型,呈双峰型分布,7月为峰值,4月为次峰值。

云南降雹的日变化主要以午后多雹型为主,大部分地区降雹出现在午后到傍晚,以14~16时最多,这主要与局地热力作用有关。

表1 云南省多年平均降雹月际分布

注:表中数据引自参考文献。[1]

1.2 降雹空间分布

受地形和气候条件的影响,云南降雹的地区分布有其规律性,总的说来,地形复杂的山区多于平原和坝区,中纬度多于高纬度和低纬度,冷空气活跃地区多于不活跃地区,多雹区与少雹区相应成带状分布。

根据云南省气象站观测资料发现,降雹中心主要分布于冷空气活跃的滇东地区、降水丰沛的滇南和滇西南地区,以及滇西北和滇中地区,是我省冰雹重灾区;而金沙江河谷和怒江河谷很少出现降雹天气,为基本无雹灾区。

但是,降雹系统多是中小尺度天气系统,局地性强,而气象站一般是按行政区划设置,同时气象站一般设在海拔较低且较平坦的开阔地,山区测站稀少,因此,有些降雹过程没有被气象站监测到。

2 防雹效果分析

呼风唤雨、袪灾避害是人类长期以来梦寐以求的美好愿望,在人类与灾害性天气长期斗争的过程中,人工影响天气这门技术逐步发展起来。面对频繁出现的冰雹灾害,云南省在很早以前就开展了人工防雹工作,也是中国近代开展人工影响天气工作最早的省份之一,1959年8月10日~9月5日,在云南省鹤庆县召开的第一次全国消雹经验交流会,拉开了中国现代人工防雹工作的序幕。经过几十年的发展和建设,云南省的人工防雹工作不断发展壮大,取得了明显的社会效益和经济效益,被广大农民群众称赞为农业生产的保护神,并逐步成为各级地方政府防雹减灾的一项常规工作。

目前,云南省人工防雹作业广泛使用“三七”高炮(口径37mm高射炮)和各种人工影响天气专用火箭,利用炮弹和火箭弹将AgI(碘化银)高效催化剂播入云中,形成大量人工冰核,同时,炮弹和火箭弹的爆炸形成动力扰动,从而影响云中冰雹的形成,减轻地面降雹。

一般而言,高炮和火箭有着不同的特点,高炮在射击时,仰角和方位角可以任意、快速调节,炮弹可以连续发射,与火箭相比,具有发射速度快,弹道稳定,方向准,安全系数高等优点,而火箭体积小、重量轻,与高炮相比,具有操作简便,机动灵活,成核率高,射程远,作用高度高,火力覆盖面大,播撒速度快等优点。但在防雹实际业务工作中,许多人影管理、指挥和作业人员认为火箭防雹效果差,防雹作业应采用高炮[4-7],下面笔者利用各方面技术条件非常相近的滇中4个州(市)2012年度的人工防雹情况进行对比。

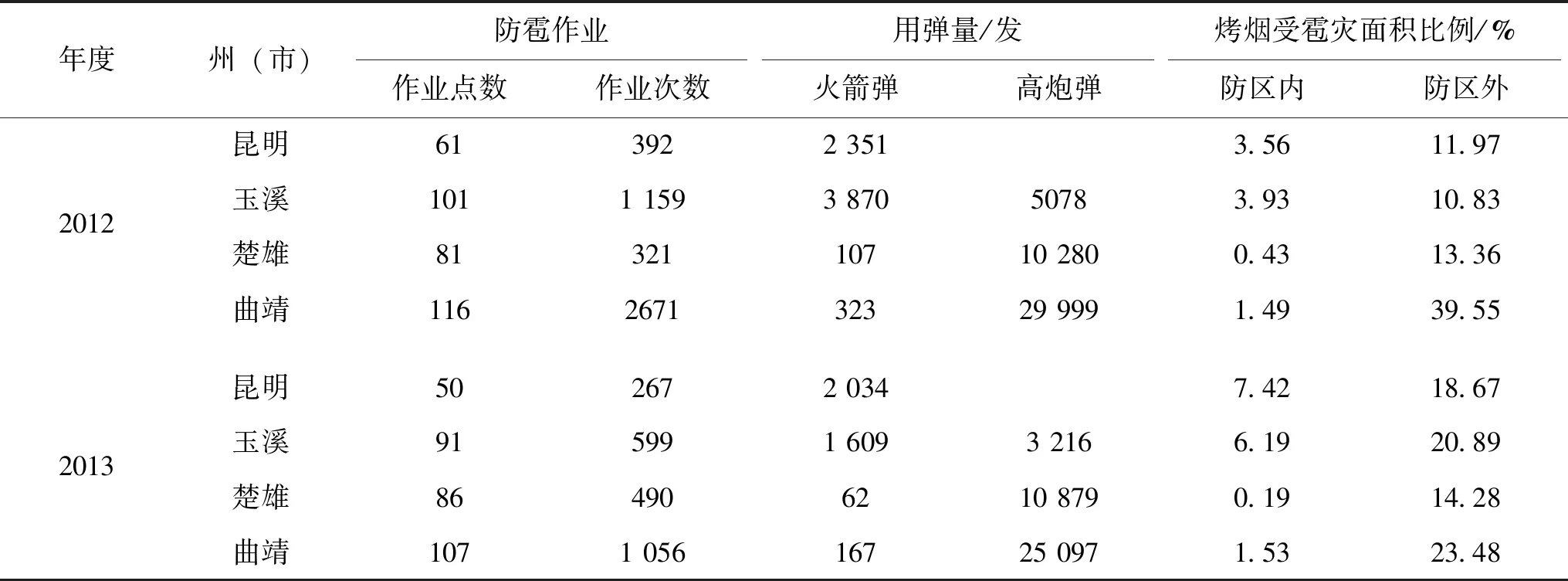

表2 2012年度滇中人工防雹情况

注:昆明市没有高炮,全部是火箭作业点;玉溪市80%是火箭防雹作业点;楚雄州和曲靖市基本上以高炮防雹为主,只有个别火箭防雹作业点.

由表2可以看出,不论是采用火箭防雹还是高炮防雹,防区内烤烟遭受冰雹灾害的面积所占比例远远小于防区外。考虑到防雹作业点都设置在冰雹多发区(冰雹源地或冰雹路径),防雹区内的自然降雹概率要远大于防区外,因此,可以认为人工防雹作业是有效的。

3 提高火箭防雹效果的建议

由表2进一步分析可以看出,如果简单地把受灾面积比例作为衡量防雹效果的指标,那么,楚雄、曲靖的防雹效果要比昆明和玉溪的防雹效果好。由于这4个州(市)的作业指挥人员均为州(市)人影中心受过专业培训的技术人员,作业人员每年都按照统一要求进行年度技术培训;均采用甚高频进行作业联络;均统一由省空域协调站进行作业空域申请;各地每年都按省里统一要求进行作业装备年检,作业装备性能符合相关技术要求;防雹业务均以昆明多普勒雷达为主,结合当地的711数字化雷达进行作业指挥;这4个州(市)的降雹日数也相近[1-3],因此,这4个州(市)在人影指挥人员水平、作业人员水平、通讯条件、空域条件、作业装备情况、雷达及其它探测手段,自然降雹概率等各方面的条件都非常相近,由此可以初步认为,防雹效果的差异,主要是由作用方式引起的。

根据现有防雹原理[8],目前的人工防雹作业,不论采用什么工具,从根本上讲只有二种作用方式[9]:一种是依据“利益竞争”的防雹原理,向云中播撒催化剂,增加云中的冰核浓度;另一种是利用爆炸作用对云进行动力干扰,影响冰雹云的形成和发展。但是,这二种作用方式的起效时间是有区别的,播撒催化剂进行防雹需要10分钟才起效,而爆炸的作用可立即见效[10],因此,在实际防雹作业中,需要根据作业工具的作用方式,采取不同的作业方法,否则,将严重影响防雹作业效果。

3.1 提高雹云识别能力

增雨防雹火箭,除了早期的JFJ型火箭同时具有爆炸和播撒二种作用方式外,现在使用的所有新型火箭均只有播撒催化剂一种作用方式,而催化剂入云后需10分钟后才能起作用,因此,在防雹业务中,需大力提高指挥和作业人员识别雹云的能力,争取在冰雹形成早期就能识别出冰雹云并及时采取作业[11]。但是,大量观测表明,冰雹在云中的生成时间(云体快速发展,雷达回波跃增)只有几分钟,希望在冰雹形成前10分钟就能识别出冰雹云,就目前的技术水平,要做到这一点还非常困难。近年来,随着科学技术的飞速发展,各种新型监测设备的陆续投入使用,有望在不久的将来,对雹云的预报、预警和识别能力得到明显提升。

3.2 合理布设防雹作业网

由于火箭与高炮在性能、防雹原理上的差异,使得二者在作业方法上不尽相同,因此,在防雹业务中,我们应该充分发挥不同装备的优势,合理布设防雹作业网。即利用火箭弹射程远、覆盖面大的优势,在冰雹云发生的源地和移动路径上游,设置火箭作业点,在雹云生成的初级阶段就进行催化作业,通过AgI催化剂的作用,提前产生降水,或争食云中含水量,抑制大冰雹的产生,在保护区附近,设置高炮作业点,使防区内的雹云即使进入跃增阶段,也能通过爆炸作用抑制大冰雹的产生。这一点,只要对冰雹源地、冰雹移动路径、各种作业装备性能进行了充分的调查和了解,就能合理规划和设置我们的防雹作业网。

3.3 改变火箭作用方式

由于目前使用的所有新型火箭均采用燃烧播撒催化剂方式,作用时间具有一定的滞后性,是影响防雹效果的重要原因之一。如果能够让火箭具备爆炸作用,利用爆炸原理进行防雹,则可以大大缩短防雹作用起效时间,提高火箭防雹效果。目前,已经有部分新型火箭同时具有燃烧播撒方式和爆炸作用,各地应优先选用这些火箭。

3.4 改善火箭飞行稳定性

目前使用的防雹火箭均为无控火箭,在飞行中受风向、风速的影响很大,弹道稳定性较差,射击精度明显低于高炮。在防雹作业中,由于雹云内及周围环境的水平风和垂直气流都很大,使得火箭在飞行过程中,往往会偏离轨道较远,无法击中雹云关键部位,这是影响防雹效果的另一个重要原因。如果能够通过技术改进,如自旋稳定、加大出轨速度等方式,提高火箭飞行的稳定性,将大大提高火箭防雹效果。目前,已经有部分新型火箭采用了自旋稳定方式,明显提高了火箭飞行的稳定性。

3.5 改变火箭回收或自毁方式

旧式火箭采用爆炸自毁方式,而现在的新型火箭残骸多数采用降落伞携带方式进行回收,空中滞留时间长,在防雹作业申请空域时,作业空域审批时间比爆炸自毁方式受到更大的限制,在一定程度上也影响了防雹作业效果。如果火箭采用爆炸方式进行自毁,则可以大大缩短火箭残骸的空中滞留时间,同时在客观上使火箭具备了爆炸作用,这也将提高火箭防雹效果。

4 结语

通过以上分析笔者认为,不论是使用火箭还是高炮,防雹作业都是有效的,作业效果的差异主要是由作用方式造成的。针对火箭防雹作业特点,笔者对提高火箭防雹效果提出以下建议:

(1)提高雹云识别能力,尽可能提早作业,将雹云消灭在冰雹生成早期。

(2)合理布设防雹作业网,充分发挥火箭与高炮的各自优势。

(3)改变火箭作用方式,充分利用催化剂播撒和爆炸的共同作用。

(4)改善火箭飞行稳定性,提高火箭射击精度。

(5)改变火箭回收或自毁方式,缩短火箭残骸的空中滞留时间。

参考文献:

[1]秦剑等.云南气象灾害总论[M].北京:气象出版社,2000:115.

[2]杨家康,杞明辉.云南省冰雹的时空分布特征[J].气象科技,2005,33(1):41-44.

[3]陶云,段旭,杨明珠.云南冰雹的时空分布特征及其气候成因初探[J].南京气象学院学报,2002,25(6):837-842.

[4]薛斌,江云.BL-2型增雨防雹火箭的适用性分析[C].中国气象学会2006年年会“人工影响天气作业技术专题研讨会”分会场论文集,2006:606-608.

[5]赵秉霖.浅谈在人工影响天气工作中如何更好地发挥火箭与高炮的作用[J].吉林气象,2007(4):36-37.

[6]江智全.WR火箭、JFJ火箭与三七高炮在人工影响天气工作中的应用对比[J].四川气象,2003,23(1):63-63.

[7]王晓峰.WR-1B型火箭与三七高炮在人工影响天气作业中的应用[J].贵州气象,2003,27(4):40-42.

[8]中国气象局科教司.人工影响天气岗位培训教材[M].北京:气象出版社,2003:56-59.

[9]郭学良.大气物理与人工影响天气[M].北京:气象出版社,2010:275.

[10]许焕斌,段英,刘海月.雹云物理与防雹的原理和设计[M].北京:气象出版社,2006:208.

[11]李斌.火箭与高炮人工防雹作业方法探讨[J].新疆农垦科技,2012(12):36-39.