隧道下伏采空区稳定性及治理方案数值模拟

姚宣成 高永涛 苏建军 王 贺

(1.北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083;2.中煤平朔集团有限公司,山西朔州036006)

地下釆空区对地表稳定性的影响是一项具有重要意义和应用价值的研究课题。众多学者对采空区稳定性及治理效果的研究进行了大量研究,童立元[1]综述了高速公路下伏采空区的国内外研究成果;李晓红等[2]总结了隧道下伏采空区处理的原则和方法;陈龙[3]通过相似材料模拟实验,研究采动所引起的上覆岩体“三带”的发展规律、裂隙演化规律并对地基稳定性评价;张常明等[4]基于刚体极限平衡原理采用力学分析方法分析了采空区的位移场和破坏场变化特征;王生俊等[5]采用FLAC3D数值模拟软件对高速公路下伏采空区剩余沉降量进行了计算。在采空区治理及数值模拟应用等方面,也有大量相关研究[6-8],但是在隧道下伏采空区的稳定性及治理效果数值模拟运用上,还缺乏相应的工程实例。

1 工程背景

中煤平朔公司拟新建东露天煤矿专用线,连接东露天矿装车站与平朔支线。该地区由于早期民采无序,专用线沿线出现了大量的采空区。由于这些采空区的存在,导致沿线隧道建设存在很大的安全隐患。平朔东露天铁路专用线涉及范围大,服务年限长,对隧道的稳定性和变形有较高的要求。为了最大限度地减少采空区的安全隐患,需要对采空区进行加固措施。

2 计算模型

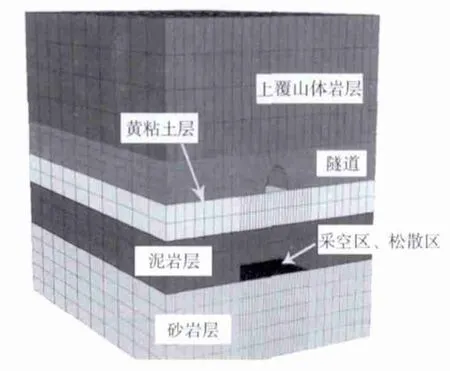

根据平朔东露天矿铁路专线设计方案及平朔铁路专线采空区探测及治理工程实际,建立采空区FLAC3D原始地质数值计算模型,模型尺寸大小为72 m(X轴)×100 m(Y轴)×100 m(Z轴),模型中隧道尺寸为8 m(高)×8 m(宽),采空区位于隧道下20~25 m,宽12 m。根据前期地质勘查资料,从上向下模型网格分为上覆山体,隧道层,黄黏土层,泥岩层及砂岩层5类,其模型如图1所示。

图1 有限差分网格划分Fig.1 Partition graph of finite elementmeshes

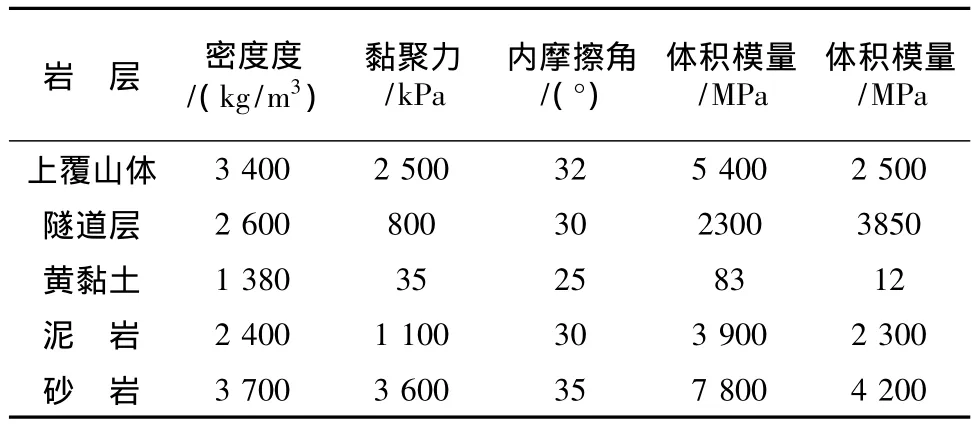

计算模型左右及上下边界均为双向约束边界,各地层可采用摩尔-库伦准则描述,各地层的物理力学参数均依据工程岩性室内与现场试验数据,如表1所示。

表1 材料主要物理力学参数Table1 Major physical-mechanical parameters ofmaterials

3 模拟结果分析

3.1 隧道开挖后采空区稳定性分析

采空区原始应力分布云图见图2。从图2可以看出,煤层开采后,形成了一个地下空间,岩土体应力状态发生了明显变化,在采空区顶板及底板采动影响范围内,由于顶板上方的一部分原始地层垂直应力向采空区的两侧转移,顶板各点的最大主应力方向逐渐与采空区平行,且最小主应力逐渐消失为零,采空区两帮岩体基本处于单轴压缩状态,因此两帮岩体将承受比开采前更高的载荷。同时,在顶板和底板拐角处形成了局部应力集中区,最大拉应力为0.45 MPa,最大压应力为3.62 MPa。

图2 采空区原始应力分布云图Fig.2 Original strain contour of goaf

图3为隧道开挖后,岩体内部破坏屈服情况。在隧道开挖过程中,隧道层,采空区顶、底板及上覆山体出现拉伸塑性区。隧道层及上方山体发生拉伸变形区域最大,且以拉伸破坏为主;采空区顶板和底板均产生不同程度的拉伸破坏,局部应力集中区域出现剪切破坏。隧道周围岩体由于开挖产生的应力集中,拉伸破坏和剪切破坏同时存在,隧道底板尤为明显。当隧道开挖结束,岩体稳定后,大部分岩土体离开屈服面,处于弹性范围,但是在隧道开挖底板出现了屈服剪切破坏,隧道拱腰及拱顶出现了屈服拉伸破坏,这将对隧道产生严重的安全隐患。

图3 隧道开挖后岩土体塑性区分布图Fig.3 Plastic zone distribution after excavation

图4为初始化隧道开挖后周围岩土体沉降量云图。由图4可知,由于采空区的存在,当在采空区上方开挖隧道后,隧道底板产生较大沉降,最大沉降值发生在仰拱中部,约为14.996 cm,底板两端沉降值约为12.000 cm,不均匀沉降约为2.996 cm,在底板中部形成一个较明显的“漏斗”区域。上述分析表明,若不在采空区上方地表岩土体中进行加固,路基将会产生较大不均匀沉降和位移量。

图4 隧道开挖后沉降量云图Fig.4 Z-Displacement distribution after excavation

3.2 采空区注浆加固后稳定性分析

为保证采空区上方隧道在开挖之后不产生较大位移和不均匀沉降,要对采空区进行注浆加固,同时,对隧道底板浇筑仰拱。使用粉煤灰和水泥拌合浆作为注浆材料相比纯水泥浆可大大节约水泥用量,在确保加固效果的情况下具有很强的经济作用。对采空区注浆加固使用粉煤灰与水泥拌合粉灰比为2∶1,选用普通硅酸盐水泥,水泥标号32.5,水固比为0.5∶1。仰拱浇筑厚度为0.5 m。模型中注浆材料选用弹性模型,仰拱选用壳结构,材料参数如表2所示。

表2 仰拱模型计算参数Table2 Calculation parameters of inverted arch

根据壳结构仰拱的力学响应,在其轴向及X径向方向均受到拉力的作用,最大拉力位于轴线处,沿径向向两端减弱,这表明仰拱中部较大地承受了开挖所释放的应力。

而由图5可以看出,在采取充填采空区及施做仰拱的加固措施之后,岩土体的应力分布发生了明显变化,由于注浆体很好地承担了上部岩土体压力,原采空区顶底板处的应力集中得到释放,采空区两帮承受的高压应力向中间转移,各岩土层注浆恢复到原始分层地应力状态,仅在隧道开挖周边有局部应力集中,最大拉应力为0.22 MPa,最大压应力为3.42 MPa。整个岩土体的稳定性大大提高。

图5 加固后应力分布云图Fig.5 Contour of strain after reinforcement

由加固后岩土体的沉降量云图(图6)可以看出:在采取加固措施之后,隧道底板处的沉降规律并未改变,从中向两端沉降量逐渐减少,呈现漏斗状,且沉降范围略为增大,但是沉降量和未加固之前相比,大大降低,不均匀沉降量也随之减少。加固后仰拱最大沉降量为6.239 cm,仅为之前的41.61%,两端沉降量5.00 cm,不均匀沉降量为1.239 cm,仅为未加固时的41.36%。可见,注浆体承担了上部岩体的部分垂直应力,施做仰拱也提高了隧道底板岩土体的力学性能,这种加固方案提高了岩土体的整体性,从而大大降低了由于采空区的存在引起的隧道底板最大沉降及不均匀沉降。

图6 加固后岩土体沉降量云图Fig.6 Z-Displacement distribution after reinforcement

3.3 仰拱厚度敏感度分析

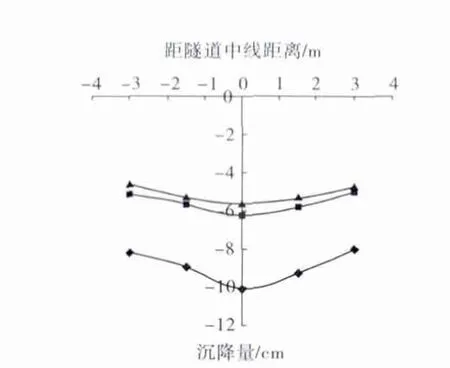

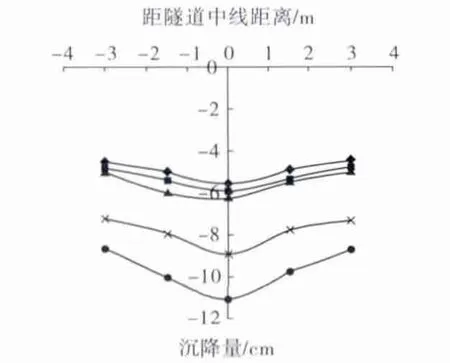

为研究仰拱厚度对采空区加固后岩土体稳定性的影响,选取仰拱厚度为0.5、0.8、1.2 m,并选取距离隧道中线1.5,3 m处左右两侧监测点,分别计算加固采空区后隧道底板的沉降量,计算结果如图7所示。

图7 不同仰拱厚度沉降分布曲线Fig.7 Disp lacement distribution curve of inverted arch in different thickness

由图7可知,仰拱厚度分别为0.5、0.8、1.2 m时,隧道底板最大沉降量计算结果分别为10.13、6.24、5.65 cm,不均匀沉降量分别为2.13,1.24,1.05 cm。表明随着仰拱厚度的增加,可以有效地提高加固效果,当仰拱厚度达到0.8 m时,隧道底板最大沉降量及不均匀沉降量均大幅降低,加固效果明显;当仰拱厚度大于0.8 m时,隧道底板最大沉降量及不均匀沉降量降低效果明显减少,加固效果明显降低。

3.4 注浆强度敏感度分析

选取粉灰比为1∶1、2∶1、3∶1、4∶1的拌合浆及纯水泥浆作为注浆材料,并选取距离隧道中线1.5,3 m处左右两侧监测点,分别计算其加固采空区后隧道底板的沉降量,计算结果如图8所示。由于随着粉灰比的降低,拌合浆的强度将不断提高,纯水泥浆的强度最高,隧道底板的最大沉降及不均匀沉降都将逐步减少。拌合浆粉灰比为1∶1、2∶1、3∶1、4∶1及纯水泥浆时,隧道底板中部最大沉降量分别为5.91、6.24、8.92、11.03、5.58 cm,不均匀沉降为1.2、1.24、1.7、2.4、1.15 cm。其中粉灰比为4∶1时,隧道底板最大沉降量为11.03 cm,不均匀沉降达到2.4 cm,不符合工程实际需要。而当拌合浆粉灰比大于2∶1时,降低粉灰比,隧道底板最大沉降及不均匀沉降量降低明显;当拌合浆粉灰比小于2∶1时,降低粉灰比,隧道底板最大沉降及不均匀沉降量降低甚微。因而选择粉灰比为2∶1的拌合浆最为经济合理。

图8 不同注浆材料仰拱沉降分布曲线Fig.8 Disp lacem ent distribution curve of inverted arch w ith different reinforcementmaterial

4 结论

(1)在未加固的采空区上开挖隧道,采空区两帮岩土体受到较大的垂直载荷,隧道开挖底板出现了屈服剪切破坏,隧道拱腰及拱顶出现了屈服拉伸破坏,隧道底板最大沉降及不均匀沉降较大,将影响隧道的安全稳定运行。

(2)在对采空区充填注浆及隧道底板浇筑仰拱的联合加固措施下,原采空区附近的应力集中区域得到很好释放,恢复层状垂直应力状态,隧道底板最大沉降及不均匀沉降量大幅降低,岩土体的整体稳定性提高,加固工程效果明显。

(3)仰拱厚度达到0.8 m时,隧道底板最大沉降量及不均匀沉降量均大幅降低,加固效果明显;当仰拱厚度大于0.8 m时,隧道底板最大沉降量及不均匀沉降量降低效果明显减少,加固效果明显降低。

(4)当拌合浆粉灰比大于2∶1时,降低粉灰比,隧道底板最大沉降及不均匀沉降量降低明显;当拌合浆粉灰比小于2∶1时,降低粉灰比,隧道底板最大沉降及不均匀沉降量降低甚微。

[1] 童立元,刘松玉,邱 钰,等.高速公路下伏采空区问题国内外研究现状及进展[J].岩石力学与工程学报,2004,23(7):1198-1202.

Tong Liyuan,Liu Songyu,Qiu Yu,et al.Current research state of problems associated with mined-out regions under expressway and future development[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(7):1198-1202.

[2] 李晓红,姜德义,刘 春,等.公路隧道穿越采空区治理技术研究[J].岩土力学,2005,26(6):910-913.

Li Xiaohong,Jiang Deyi,Liu Chun,etal.Study on treatment technology of highway tunnel through working out area[J].Rock and Soil Mechanics,2005,26(6):910-913.

[3] 陈 龙.高速公路桥隧下伏采空区稳定性分析的相似模拟试验研究[D].太原:太原理工大学,2008.

Chen Long.Experimental Study of Analog Simulation on Stability A-nalysis of Bridge and Tunnel with Underlying Goaf During Expressway[D].Taiyuan:Taiyuan University of Technology,2008.

[4] Zhang Changming,Qi Lihua,Shen Naiqi.Stability analysis of the building foundation for goaf[J].Journal of Human University of Science and Technology,2006,21(4):47-50.

[5] 王生俊,贾学民,韩文峰,等.高速公路下伏采空区剩余沉降量FLAC3D计算方法.岩石力学与工程学报[J].2005,24(19),3535-3550.

Wang Shengjun,Jia Xuemin,Han Wenfeng,et al.A FLAC3Dmethod for calculation of residual subsidence in a mining area beneath an expressway[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(19),3535-3550.

[6] 张志沛.高速公路煤矿采空区地基注浆加固治理技术[J]..中南公路工程,1996(1):23-25.

Zhang Zhipei.Reinforcement technology of coalmining goaf grouting foundation of expressway[J].Highway Engineering,1996(1):23-25.

[7] 李治国.铁山隧道采空区稳定性分析及治理技术研究[J].岩石力学与工程学报,2002,21(8):1168-1173.

Li Zhiguo.Stability analysis and control technology research of Tieshan tunnel goaf[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2002,21(8):1168-1173.

[8] Jonce C JF P,Spencer W J.The implication ofmining subsidence formodern highway structure[C]∥Large Ground Tunnel Movement and Structure Proceedings.[S.l.]:University of Wales Cardiff,1977:515-526.