一条甄别探险家的旅程

甄天蘅

一位叫斯科特的英国探险家,在给朋友的信中写道:

“我不知道我是不是一个伟大的发现者,但是我们的结局将证明我们种族的

勇敢精神和忍受力并未消失。”

在现代科技能够把人类触角伸到外太空和海洋最深处的时代,是否还存在着依然需要被发现的事 物?

当我站在有十五层楼那么深的地洞洞口,准备松开自己的双脚时,我给出了一个肯定回答——是的,还存在。只不过,它已经不是地理大发现时代人们对地理疆域的探索,而是转向内心世界,比如站在“悬崖边”的我,所能突破的勇气的边界。

这是路虎“发现无止境·未历之征”的第一站。我站的那个位置,是广西乐业县的一处天坑,他们为我们准备了点不一样的东西:高空索降。

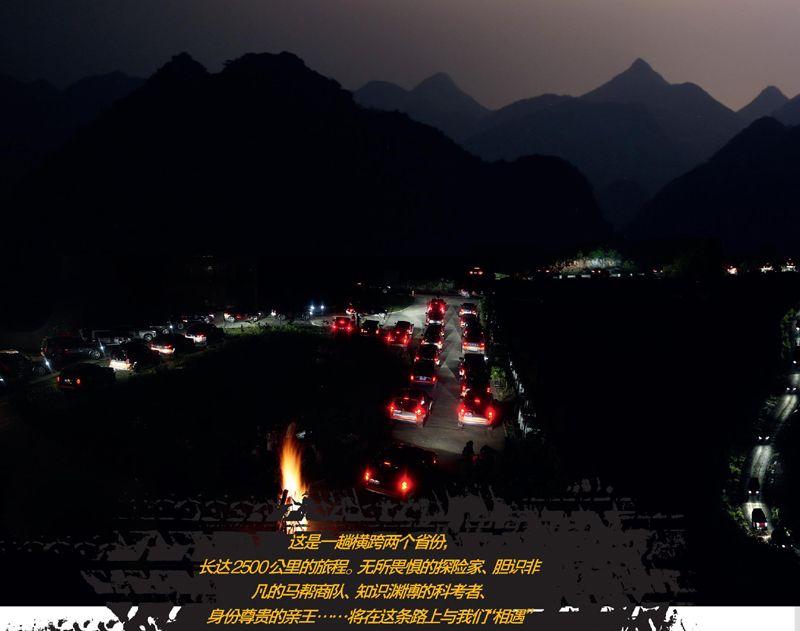

从5月23日开始到6月1日的十天时间里,我跟着路虎车队由广西省府南宁出发,路过百色到达乐业,之后经广南,过蒙自、红河、元阳,访普洱,最终抵达行程的终点西双版纳首府景洪市,全程2500多公里。

这是一场与众不同的旅程。靠近中国地理版图的最南端,这条线路上,不但有大自然鬼斧神工之下的瑰丽风景,更因为其丰富的自然资源、与风险相伴的路途、绵延的国境线,而成为近百年来勇敢的探险家、渊博的生物学家以及不甘平庸人生,行走在危险中寻找机会的人们最热衷的线路。

除了勇气之外,也许我们还能发现另外一些精神上的边界所在。

地心历险记

幽暗世界用死亡警告了他,但他却没有停下来。地下那个神秘未知的世界,不断吸引他下去,发现在“地球上”人们见所未见的风景和物种

站在不足两米宽的平台边缘,一个身穿橙色工作服的小伙子检查完我身上的安全措施,平静地对我说:“松开你的双脚。”

他是路虎中国从南宁请来的专业索降团队的一员,将负责让我们依靠一根缆绳,降落到四十多米的地底。这是我们从未有过的探险之旅。技术上,他们设置了三重百分之百安全的保障,已经毫无问题。需要突破的,只是我内心的界限——是否敢于离开自己脚踏了几十年的土地?

“很安全的”,我想起大约十个小时前,飞猫探险队的李晋如何笑吟吟地安慰我。“你一定要试试,”李晋说,“那一定是你人生中很难得的一次体验。”

我当然要试试。双脚依次松开,开始缓缓下降。行至三十多米深处时,绳子开始打转,周遭岩壁默然地看着我变成一只迟缓的陀螺。但是在踏过那条心理的界限之后,半空中的旋转,竟让我只感到刺激。也许,我该仰天长啸一下。

我终于第一次达到地底,和同伴们一起由工作人员带领,走进大地的躯壳深处。有那么一刻,领队要求关掉头顶的灯,让我们沉浸在无边的黑暗里。我努力睁大眼睛,却依然寻不见一丝光亮。我终于明白李晋为什么说这是一次难得的体验,不止在于绳索下降的过程,更是我们被带进的这片黑暗世界。黑到无法言说,倒是耳朵变得更敏锐了,岩壁滴水的声音、细微的呼吸声,全部变得清晰起来,心里也变得宁静如水了。或许有时候,我们之所以太过浮躁,恰恰是所见太多 了。

那个洞的名字叫“风子荡”,是一个小型天坑。在乐业,这种天坑不计其数。这是一个以天坑闻名世界的县城。自然的鬼斧神工在地面之上,生生砍下一个个几十甚至几百米的地洞,直通地底,在下面生出一个独特的世界。乐业拥有世界上最大的天坑群,我们要下去的天坑,小得完全排不上名号。最大的那个叫做大石围,形成于一亿七千万年前,最深处距离洞口600多米,相当于200多层楼的高 度。

李晋去过那里,很多次。

1999年11月,他和一个探险队决定到大石围下面一探究竟。差不多用了一天时间,他们才抵达几乎从未有人到过的坑底。千百岁的原始森林,长在六七十度的斜坡上,向着洞口。它们所覆盖着的,是一个黑暗无光的世界,一个完整而独立的生物王国。

散落的巨石上,藤木纵横交错,不断试图绊倒来自亿万年之后的人类。地底阴暗潮湿,有暗河流过,遇外面下雨,河水还会暴涨。那是一个完整而独立的生物王国,犹如与外面世界相对的平行空间,完全不需要光线的盲鱼、透明虾在水里游动,身材轻盈敏捷的白额灵猫在枝蔓间攀援,同样不知道光线为何物的盲蟀四处乱跳,张氏幽灵蜘蛛在乱世角落里,织那千百年都没织完的网。

周遭是刀削般的岩壁,他们不敢大声说话,担心共振会导致石块滑落。熟悉而安全的世界已经离他们远去,那个世界,开始下起暴雨。但他们不知道。离开洞口垂直之地,便是那片只有盲人才能体会到的黑暗。李晋和其他队员借着头顶灯微弱的光,小心谨慎手脚并用地前行,一步步走向恶龙的洞穴。然后,遇到了死亡。

在地底的第二天,他们发现暗河涨潮。前行的路已经被急速的河流挡住,情况复杂,他们没敢贸然前进,决定原路返回。但河水涨势比他们想象的要快,刚刚蹚水过来的路,有的地方已经涨了一米多。他们需要由一个先锋带绳子过河,再把后面的队员拉过去。脚下水流湍急,还暗藏着漩涡,洞顶也不断往下落水……

忽然,探路的那个武警战士覃礼广掉落水中。他在河边长大,水性很好,但落入黑暗的河中,也很快不见。队友系好绳子,跳进水中去救,却被漩涡阻住。三四個人合力,最终才把队友拉回来。他们没办法救回覃礼广,只能相互扶持着走回营地,离开天坑,回到安全的世界。

外面的世界,再黑暗总也有光。广场上刺眼的探照灯光照得漫天通亮,大排档里灯光让人感到温和又舒服,手机那微弱的光则让我与周遭世界踏实相连。在这个安全的世界里,李晋平静地讲述着十五年前的这段经历。

那时候的他才34岁,幽暗世界就用死亡警告了他。但他却没有停下来,“想都没想过”。地下那个神秘未知的世界,不断吸引他下去,发现在“地球上”人们见所未见的风景和物种。他于是成立了飞猫探险队,把更多的勇敢者聚集一起,频频造访那些埋伏着死亡危险的地底洞穴。

在人类探险史上,牺牲生命的故事既常见又悲壮,密密麻麻书满历史的间隙。但是,当心里的边界被突破后,对死亡恐惧的挑战反而成了最吸引他们的东西,停也停不下来。正如我们在地底所想的一样——真想换个更深的天坑,再来一次。

冒险家的黄金时代

他們最终的目的是要全面而精确地书写全球博物史……他们认为自己有知的权利,并相信这种权利不受人为界限所约束

路虎的车队在蜿蜒的山路上奔驰。山顶洞穴和塌陷的天坑,被我们急速甩在身后。接下来,我们要往南,回到百色,再一路西进,进入云南、广西。

说来巧合。这次“未历之征”的旅程,也是另外一些探险家曾经走过的线路。

19世纪中期开始,伴随着中国国门的打开,这个在西方叙述中充满神秘色彩的东方国度,成为博物学家的热衷之地。一批又一批热衷于植物采集、动物昆虫及化石收藏的西方旅行者、神职人员、商人……远渡重洋来到这里,探索未被书写过的生物学知识。物种丰富的西南,自然成为热门地区。

1882年,探险家、英国皇家地理学会会员、《泰晤士报》特防员柯乐洪由广州出发,沿西江,经南宁,到百色。他应该没有从百色向北到乐业,而是直接西进,到云南去了。他之后如我们一般,也到了广南,然后再继续西进,抵达普洱。这样一种历史与现在的重合,让人感到兴奋。

即便在天朝上国国力隆盛的时期,被山脉、河流切割成碎片的区域仍然很难被天威触及,更何况到了王朝风雨飘摇的时代。当时的清朝,内忧外患,叛乱丛起、流寇横行。那些在中国进行动植物学考察、采集的博物学家们,自然也面临这种局面,甚至因为他们外国人的身份,面临的敌视会更重些。就在柯乐洪这趟旅程之前数年,他的英国同胞马嘉理在云南境内考察时,与当地民众发生冲突,最终丢了性命,引发一场外交危机。这之后,担心同类事件再次发生,地方官员常常派士兵和公差保护这些西方的旅行者(柯乐洪就曾受到这种保护)。

但危险仍然存在。尤其是袭击外国传教士的案件仍然在西南地区不断发生。1905年,同样来自英国的乔治·福利斯特到云南西部为爱丁堡植物园收集标本,就遇上了一场当地民众攻击传教士的案件。柯乐洪也受到波及。在事后给朋友的信中,他说自己“像条狗一样被追猎”,在深山里赤足奔逃,躲藏了九天,才死里逃生。

但这些风险阻挡不住人们对神秘世界探索的欲望和对开拓见识的渴求。柯乐洪们生活在一个对博物学推崇备至,探险家广受尊崇的时代。这些博物学家们,“最终的目的是要全面而精确地书写全球博物史……他们认为自己有知的权利,相信这种权利不受人为界限所约束。”美国人范发迪在《清代在华的英国博物学家》一书中如是总结。

那是人类探险史上的一个黄金时代。技术的进步已经足够人们行进到此前从未到过的领域,财富的积累又提供了雄厚的保障,大航海时代哥伦布、麦哲伦们的故事,催促着勇敢者们上路。见到别人未曾见过的风景、发现外界未曾注意到的物种、为人类的智识库增加新的信息,然后因此获得同胞们的尊重。

一位叫斯科特的英国海军上校从我脑袋里蹦了出来。茨威格在《人类群星闪耀时》一书中,曾为他树碑立传。1911年他带队前往南极探险,遭遇大自然最残酷的打击。临死前,在给朋友的绝笔信中,这位勇敢的探险家写道:“我不知道我是不是一个伟大的发现者,但是我们的结局将证明我们种族的勇敢精神和忍受力并未消失。”

我想,即便是百年之后的现在,这种精神也依然还在我们走过的这条线路上延续。

只不过,我们这次旅程更幸运些。科技的进步和知识的增长,已经让我们能够尽量避免一些不必要的风险。我们所走的,是一条规划周详的线路,使得我们可以探寻到常人所未见的风景和秘密,同时还能体会到那依然没有散去的勇敢者的精神。

人生没有败局

他虽然并非地理大发现时代以来,那种通过与自然对抗来延展人类足迹的传统探险家,但却和他们具有同样的精神内核:人生是不会被打败的在以梯田闻名的元阳住了一晚后,我们的车队便赶往普洱市。车载电台里,有同伴为我们讲解沿线的地理人文:

“大家可以看下右手边,这里就是我们的哀牢山。”

这是一个熟悉的名字,但我却始终想不起来熟悉感来自何处。想破头皮,依然无果,便把这个问题先搁下了。

哀牢山系很长,有500多公里。那一天,我们都在它的注目下行进。四十多辆路虎全系车型分两批在蜿蜒的山路上行进,航拍器拍下的画面好不壮观。就像是人类经过千百年与自然的对抗,双方终于妥协下来。现代文明可以与曾经暴虐的自然和平相处。我们顺着地球的曲线前行,静观尘世沧桑的哀牢山,也处变不惊地任我们通过。自从马帮消失后,它大概很久没见到这种阵仗了吧。

我们到了昔日马帮的地盘。

不知道柯乐洪是否曾遇到过马帮,不过他在游记中的记述,确实能视作马帮存在的特殊背景:“所有能够到达昆明的道路都漫长、艰险、昂贵,只能或大或小地供应云南某一区划,而与他处无缘。”

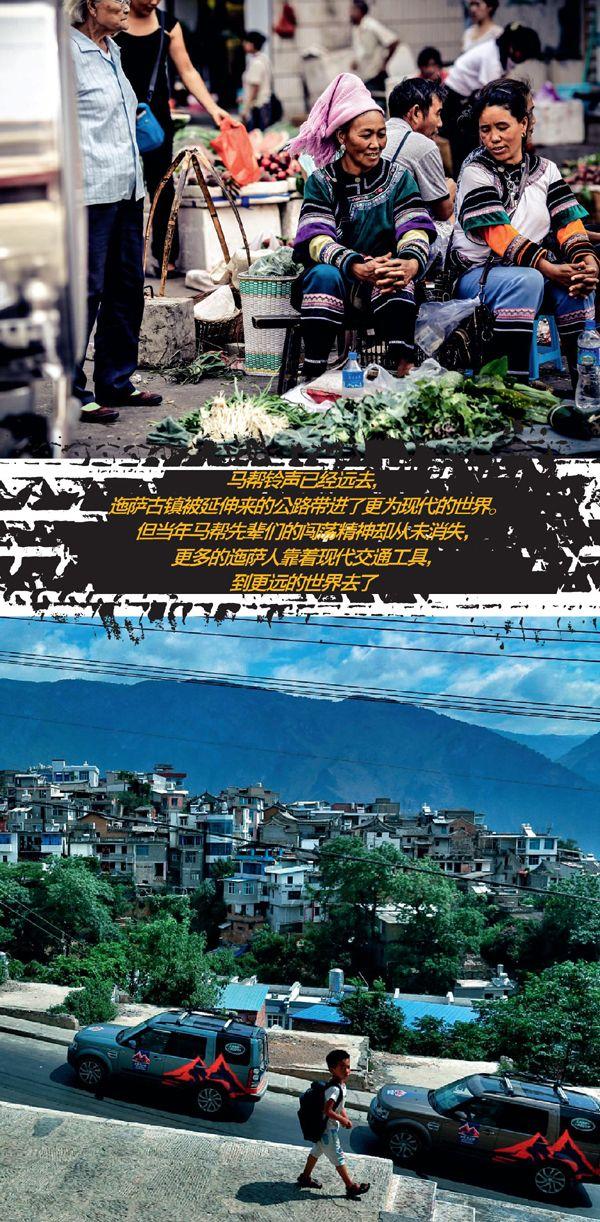

马帮于是成了抵达“他处”最重要的力量。1950年代以前,南来北去的马帮,都会翻越哀牢山,与外界进行贸易交流。我们途经的迤萨镇,更是堪称马帮驮来的地方——土地贫瘠、环境恶劣,固守乡土几乎无可谋生。人们只能凭借胆识上路,在绝境中,寻找一丝机遇。

他们便相互邀约合股,结伙做伴,驱赶驮着货物、成群结队的骡马外出经商。如同现今的打工族一样,赚回来的钱便用来在家乡盖起一座座巍峨挺拔的屋宇。现在迤萨已经改名为红河县,县城入口处,姚氏古寨依然散发着往昔的威严。

这是一条通向财富和机会的线路,却也危险重重。在茶马古道上,最危险的地方之一就是哀牢山。翻越哀牢山,需要穿过茂密的原始森林,路途险峻,基本上是无人区,孟加拉虎、黑熊、野猪、毒蛇经常出没,更有劫财害命的土匪埋伏期间。对马帮来说,每一次出行多是在枪口上过日子。

扩大团队的规模是应对危险的一个方法。一般来说,商业马帮的规模大都在百匹马以上,有的多达四五百匹。在危险重重的密林里,马帮的每一个人都必须精诚合作才行。他们大都带着枪,每天安排两个人持枪执勤,分别守卫马帮的前后。据曾经跑过马帮的老人介绍,每天半夜3点马帮就要起身了,用随身带的铁锅煮饭,天还未亮,就要拔寨出发。等到天快黑未黑时,就停下来安营。

这些人每天都在担忧中度过,在危险中匆匆前行。断粮是常有的事儿,瘟疫疾病随时会夺人性命。但这种危险已经成了他们生命中的一部分,成为他们生活的方式。山路蜿蜒不好走,一天才能走上30多公里。而每次马帮出发,来往一趟都需要穿行数千公里。于是,在那狭窄、崎岖、漫长的密林深处,他们就在清脆的铃声里,孤独地走上三四个月。

在普洱市的那柯里村,我们的车队停了下来,从代表着现代文明的钢铁躯壳里出来,眼前便是铃声已远的马帮古道。那柯里原是茶马古道的一个古驿站,被改作了景点。以前为马帮服务的人们,现在则开始服务来往的游客。只剩下嵌入古道的石板还是老样子,落满仿佛浸透了时光的枯黄叶子。我沿着残留的古道遗迹走了一段,超过三十度的陡坡,单个人上去都觉得困难,更何况负重的马匹和牵马前行的马夫。那狭窄的马道,线路毫无规则,在密林里曲折前行,几十米后,仿佛便只有我一人。

在离开那柯里的路上,我终于想起对哀牢山的熟悉感从何而来了。褚时健,便是在哀牢山上种的橙子。他的橙园,就在云南新平县的嘎洒镇。那是茶马古道支线上的一站。

他的故事已经被讲过很多遍。这个当年凭借云南红塔山叱咤风云的企业家、烟草大王,风烛残年却被打落谷底。除了老伴每月三千的退休金,他们一无所有。75岁的他虽入绝境,但勇气未失,在哀牢山重新创业,以褚橙东山再起。他说自己“不能闲,也闲不住”,曾经访问过褚时健的田朴珺在专栏中写道,“在我理解,就像我们一进门他紧紧握着我朋友的手说的那句话,‘80多岁了,心还是不甘!”

正是这种不甘,让我觉得这个肉体上早已经变得衰弱的老人,和李晋、柯乐洪等其实是同一类人。他虽然并非地理大发现时代以来,那种通过与自然对抗来延展人类足迹的传统探险家,但却和他们具有同样的精神内核:人生是不会被打败的。即便在最没有希望的状态中,心里依然暗流涌动,驱动着自己重新站起来,再次上路。肉体上历尽沧桑、衰老蜕变,但内心却时时有一种不甘心的执着劲儿。

行走冲破边界

顽固的偏见总是容易蒙住人们的眼,而行走则是消除偏见最好的方式

旅程的终点是西双版纳。英国伊丽莎白女王的丈夫菲利普亲王曾到过此地,并给这里带来了世界性的变化。

伊丽莎白和菲利普也曾是对酷爱探险的夫妻。据说,女王加冕后的首辆座驾是由路虎打造的,State IV(皇家四号)。二战期间服过军役的她,登基后并没有选择悠然无虞的生活,而是和丈夫开着那辆路虎,开始了为期六个月的联邦之旅,从伦敦到新西兰再到澳大利亚,随后到达斯里兰卡、也门以及非洲,最终从直布罗陀返回欧洲,全程5万英里。

1986年,伊丽莎白女王到访云南省府昆明,菲利普亲王随行。除了官方的礼仪性访问外,菲利普亲王还带着一个多年的愿望——到西双版纳去考察,探究这里是否真的存在热带雨林。

早在1974年,中国最具盛名的植物学家蔡希陶就提出了这个发现,并确定这里是地球北回归线附近唯一的雨林。

这是一场持续了近半个世纪的考察过程。1930年代,当西方的探险家还在不断深入西南秘境时,当马帮的铃声还在古道上延绵不断时,蔡希陶在北平开始学习生物学。他读到了柯乐洪同代人的许多记录,了解到英国、法国、美国的博物学家们深入云南腹地采集植物学样本的过程,尤其是一位美国人写的《一个带着标本箱、照相机和火枪在中国西部旅行的自然科学家》令他感触很深:那么多外国人到过云南考察,收获很大,中国人 呢?

1932年,他决定深入云南考察。那当然不是一次愉快的旅行。出發前他的导师就提醒他,那是一片盗匪横行、蛮烟瘴雨之地。现实的情况也确实如此,吸血的蚂蝗遍布草丛深处、危险的猛兽随时可能从树后窜出,自然之神并没有因为他是中国人而优待他。

蔡希陶却没有被遇到的种种险境吓得终止脚步,相反从此与云南结缘, 1957年主持在昆明建立起中国第一个植物资源化学研究站。而1974年,已经63岁,身体虚弱的蔡希陶仍坚持到勐腊县补蚌村进行实地科考,就是这一次,他发现了热带雨林的代表性树种望天树,以此证明西双版纳存在热带雨林。

但国际上对这个发现将信将疑。从没到过西双版纳的植物学权威们,在实验室里计算着西双版纳的经纬度、海拔、平均气温,认为这里实在难以符合热带雨林存在的环境。

菲利普亲王抵达云南后,决定到现场一探。除了王室的身份外,他当时还是世界野生生物基金会的主席,具有丰富的生物学知识。他拒绝了随从人员,只让一名中方生物学家陪同,沿着勐仑保护区开辟的一条纵深千余米的小径,走进了西双版纳的密林。可以与赤道上巴西热带雨林相媲美的典型沟谷雨林出现在他的眼前。

顽固的偏见总是容易蒙住人们的眼,而行走则是消除偏见最好的方式。菲利普亲王亲自考察,将他的见闻介绍给世界生物学界。西双版纳的热带雨林,最终得到国际认可。

行程的最后一程,我们的车队就驶进了这片雨林深处。那也是这段行程里,最难走的一段。人迹很少到达的山路,绕山盘旋,最窄处不过三五米。车一侧就是悬崖,四十多辆越野车就在这样的土路上行进,尘土飞扬。

有时候,我们避让来车,车速慢了,便被前车落了几个弯儿,扭头看后面,也看不见车队的影子。有那么一刻,仿佛天地之间,只有我们一辆车,失落在险峻的群山之间,路永远看不到尽头。

我想起20年前美国民谣诗人鲍勃·迪伦曾在一首歌中发问:“一个人要行多少路,才能成为真正的男人?”

若能突破心里的疆界,2500公里,就足够了。