辽宁沿海经济带生态环境与经济协调发展研究*

迟 姗,张 华,2

(1.辽宁师范大学自然地理与空间信息科学辽宁省重点实验室 大连 116029;2.辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心 大连 116029)

辽宁沿海经济带生态环境与经济协调发展研究*

迟 姗1,张 华1,2

(1.辽宁师范大学自然地理与空间信息科学辽宁省重点实验室 大连 116029;2.辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心 大连 116029)

文章根据辽宁沿海经济带生态环境和经济发展现状,选取适宜的指标,采用熵权法确定指标权重,并应用可变模糊模型,对辽宁沿海经济带内6市的生态环境与经济协调发展情况进行了定量研究。

辽宁沿海经济带;可变模糊模型;协调发展

生态环境在经济发展的过程中占据着重要的位置,且二者属于对立统一的关系,既相互促进又相互制约。目前,随着生态环境的日益恶化,各地区的经济发展也处于一个相对不发达阶段。针对这一问题,国内外已有很多学者采用多种研究方法,对区域生态环境与经济的协调发展状况进行了探讨研究。例如,国外学者Mingworth[1]借鉴物理学中的耦合度函数,计算了生态与经济发展的协调程度;Copeland和Taylor[2]通过定义整个经济系统的动态优化过程,建立模型证明了库兹涅茨曲线的结论,并由此来调节环境和经济的协调发展等;国内学者戴西超等[3]在因子分析法基础上,建立了复合系统可持续发展协调度模型;王富喜等[4]等运用主成分分析法建立了可持续发展模型;盖美等运用可变模糊模型分析了辽宁沿海经济带经济与海洋环境协调发展状况等。而本研究以辽宁海岸带内的大连、丹东、锦州、营口、盘锦及葫芦岛6市为研究对象,以沿海6市1997—2011年15年的经济发展与生态环境数据为基础数据,采用熵权计算法确定指标权重,并应用可变模糊模型,对辽宁海岸带内6市的生态环境与经济协调发展情况进行定量研究,旨在为辽宁沿海经济带发展战略的健康实施提供保障。

1 研究区概况

辽宁海岸带位于我国东北地区,毗邻渤海、黄海,包括大连、丹东、锦州、营口、盘锦和葫芦岛6个沿海城市所辖的行政区域,陆域面积5.65万km2,海岸线长2 920 km(包括岛屿岸线),海域面积约6.8万km2。2005年,辽宁海岸带的经济总产值为3 980.92亿元,占辽宁省总量的45.42%,而2011年,辽宁沿海经济带的经济总产值达到了1 1150.86亿元,占辽宁省总量的52.25%。

2 研究方法

2.1 数据来源及研究方法

研究区数据来源于1997—2011年《辽宁省统计年鉴》及 《辽宁省环境公报》,采用熵权法[5-6]确定指标权重,并应用可变模糊模型[7],对辽宁海岸带内6市的生态环境与经济协调发展情况进行定量研究。

2.2 评价指标及评价标准

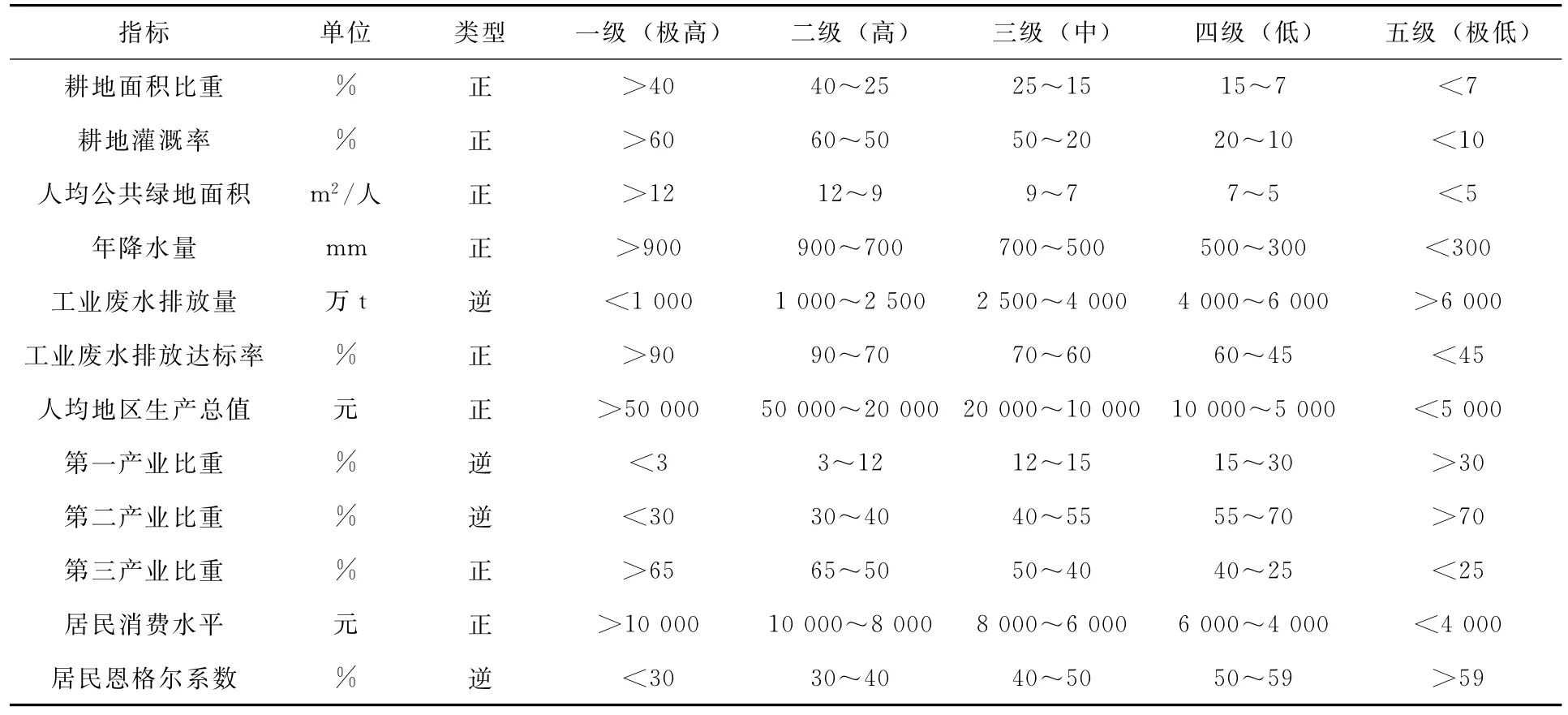

根据辽宁海岸带6市的特点并参考相关文献,选取人均地区生产总值、第一产业比重、第二产业比重、第三产业比重、居民消费水平及居民恩格尔系数6个经济指标,耕地面积比重、耕地灌溉率、人均公共绿地面积、年降水量、工业废水排放量及工业废水排放达标率6个生态环境指标作为评价6市生态环境与经济协调发展的标准。在此基础上参考相关文献[7-9],以及国内其他海岸带的评价标准,并结合辽宁海岸带的实际情况,确定辽宁海岸带生态环境与经济发展评价指标分级标准 (表1)。

表1 辽宁沿海经济带生态环境与经济协调发展评价指标标准值

表1中 “正”表示该指标对研究区可持续发展有正面作用,“逆”则表示有负面作用。一级表示 “极高”情况,即研究区发展具有较高的水平,生态环境与经济发展及其协调;二级表示 “高”情况,即发展具有一定水平,具有较好的发展潜力;三级表示 “中”情况,即发展具有初级规模,具有较好的发展空间;四级表示 “低”情况,即发展水平较低,生态威胁严重;五级表示 “极低”情况,即研究区发展水平极低,生态危害十分严重,且治理效率较低。

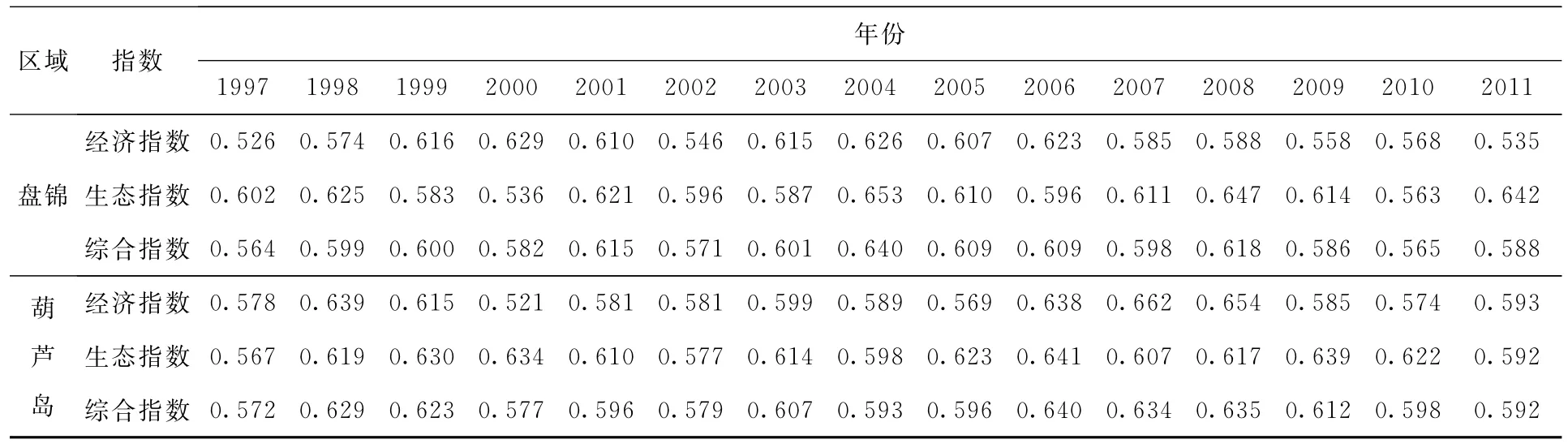

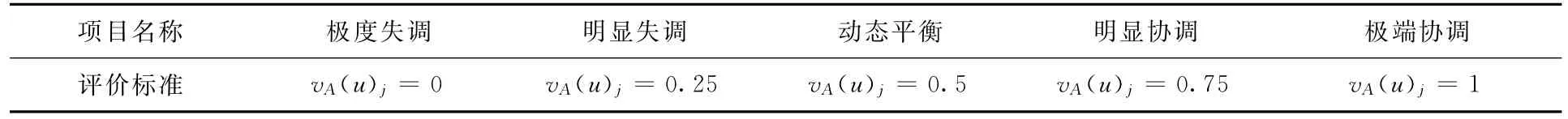

运用可变迷糊模型公式计算辽宁沿海经济带生态环境与经济发展可持续程度的相对隶属度,变换距离参数和模型优化参数得到研究区各个城市的生态指数、经济指数及综合指数评价结果见表2,评价标准见表3。

表2 辽宁沿海经济带生态环境与经济协调发展评价指标结果

续表

表3 生态环境与经济协调度的判断标准

3 辽宁沿海经济带生态环境与经济协调发展评价结果与分析

3.1 大连市

大连市是辽宁海岸带6市中仅次于丹东市的第二大城市,结合表2和表3以及经济发展和生态环境两方面数据可以看出,大连市1997—2011年15年间经济协调性变化波动较大,其中2005年经济协调性突然下降,随后呈增长趋势,但从2010年开始又呈现下降趋势,而生态协调性较经济协调性而言相对稳定,所以生态环境与经济发展整体仍处于动态平衡阶段,但平衡效果不太理想,从2010年开始出现下滑趋势,属于低度动态平衡阶段。

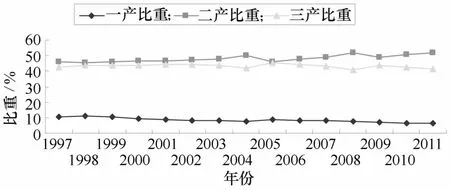

(1)经济方面:大连是辽宁海岸带的6市中地区生产总值最大的城市,同时也是人均地区生产总值最高的城市,但2011年其经济协调指数仅为0.508,仅略高于动态平衡阶段。15年间大连市人均地区生产总值从15 383元增加到91 295元,且居民消费水平也呈上升趋势,居民恩格尔系数 (食品支出总额/总支出总额)呈现递减趋势,整体朝向明显协调阶段发展。但从图1中可以看出,大连的第一产业比重有明显下降趋势,第二产业比重和第三产业比重在2005年差距最小,在2008年差距最大;2005—2008年间,二产比重处于上升状态,三产比重处于下降状态,这段期间的协调性较差;2008—2011年二产比重虽有所下降,但是整体处于上升趋势,相反三产比重虽有所上升,但仍处于下降趋势。即从2005—2011年二产比重基本处于上升趋势,三产比重则处于下降趋势,这说明大连开始向工业转型发展,经济潜力价值开始下降。

图1 大连经济趋势

(2)生态方面:2011年大连市的生态环境协调指数达到0.564,略高于动态平衡阶段。从1997—2001年《辽宁省统计年鉴》[5]中可以看出,人均公共绿地面积除2002年增幅较大之外,其余年份均增幅较小,整体处于增长状态;降水量方面除了1999—2002年及2006年小于500 mm,其他年份均超过500 mm,达到中等水平,尤其是2011年降水量达到902.6 mm,水量较为充沛;至于工业废水排放量方面2011年达到31 487万t,明显高于辽宁海岸带的其他城市,虽然工业废水排放达标率达到95.528%,但整体环境仍处于恶化趋势;大连市的耕地面积比重及耕地灌溉率在2007年差距最小,而在2007年之前差距较为明显,2007—2011年耕地比重变化较小,耕地灌溉率有所增加,整体处于上升阶段。由此可见,大连市的整体生态环境有相对转好的趋势。

3.2 丹东市

丹东市是辽宁海岸带6市中土地面积最大的城市,结合表2和表3以及丹东市经济发展和生态环境相关数据可以看出,1997—2011年15年间丹东市的经济协调性波动较大,但整体处于上升趋势,2008—2011年比较平缓;生态环境协调性变化幅度也较大,但整体处于上升阶段。从综合协调性来看,15年间丹东市的经济发展与生态环境的综合协调性较好,虽然近几年有所下降,但整体处于较好的动态平衡阶段。

(1)经济方面:丹东市2011年经济发展协调指数为0.625远高于动态平衡阶段,向明显协调阶段靠近。从1997—2011年《辽宁省统计年鉴》的相关数据中得出[5],丹东市人均GDP由1997年的6 338元增加到2011年的36 841元,居民消费水平增幅也较大,从1997年的3 116元增加到2011年的12 725元,整体处于上升趋势;恩格尔系数则从1997—2001年处于下降趋势,2002—2004年有所增加,2005年后又开始下降,但到了2011年却突然上升,达到43.50%。从三次产业比重上来看,第一产业比重15年间一直呈现下降趋势,二产和三产比重则波动较大;三次产业比重方面,2005年是一个转折点,虽然在1997年时二产比重超过三产,但1998—2005年之间三产比重却处于优势地位,但二产比重呈现上升趋势,三产比重处于下降趋势,直到2006年开始,二产比重已经超过三产比重,占丹东市生产总值的主要部分,且二产比重有继续上升的趋势,三产比重则有继续下降的趋势。

(2)生态方面:2011年丹东市的生态环境协调指数达到0.602,远高于动态平衡阶段。从1997—2011年《辽宁省统计年鉴》数据中可以看出[5],人均公共绿地处于持续上升状态;年降水量均在500 mm以上,且15年间有9年的年降水量达到900 mm以上,为丹东市生态环境的发展作出了巨大的贡献;工业废水排放量基本处于3 000万~6 000万t之间,但工业废水排放达标率不是很高,但处于上升趋势;耕地比重和耕地灌溉率处于相对平稳的状态虽然均有所上升,但是增幅不是很明显。由此可见,丹东市的生态环境正往较好的趋势发展。

3.3 锦州市

锦州市的土地面积在辽宁海岸带6市中排第四位,从表2和表3中可以看出,1997—2011年锦州市经济发展协调性远高于动态平衡阶段,生态环境协调性略高于动态平衡阶段,但均处于动态平衡状态,而锦州市经济发展与生态环境综合协调度波动不是很明显,基本在0.57~0.70之间,整体均高于动态平衡阶段,但都不足于明显协调阶段。

(1)经济方面:根据1997—2011年《辽宁省统计年鉴》中的数据得出[5],1997—2011年锦州市人均GDP由5 939元上升到35 784元,居民消费水平也上升了10 238元,恩格尔系数变化稍有波动,但整体呈下降趋势,2011年较1997年下降了11.15%;三次产业的比例从1997年的持平状态逐渐向第二产业发展,到2011年三产比例为15.5∶49.6∶34.9,表明近年来锦州市通过相关政策降低第一产业比重,从而使第二产业比重升高,形成以第二产业为主导的形式。

(2)生态方面:从1997—2011年《辽宁省统计年鉴》中的数据可以看出[5],15年间锦州市的耕地比重变化较小,但其所占比重较大,至2011年,锦州市耕地比重已达到45.99%,加上耕地的灌溉率有大幅度提高,从1997年耕地比重与耕地灌溉的比例为40.3∶29.1,发展到2011年二者比例为23.0∶22.7,这是促使锦州市生态环境一直处于动态平衡发展的主要原因之一;人均公共绿地面积也在逐年增长,15年间增长了4.65 m2;但降水量不是很充足,平均年降水量为519.7 mm;工业废水排放量控制的较好,平均年排放量为3 940万t,且排放达标率也有较大上升,到2011年,工业废水排放达标率已增长到95.3%。

3.4 营口市

营口市的土地面积在辽宁海岸带6市中排第五位,从表2和表3中可以看出,营口市1997—2011年经济发展协调性及生态环境协调性均略高于动态平衡阶段但远不足于明显协调阶段,自从2006年辽宁沿海经济带战略实施以来,营口市的经济发展与生态环境协调性波动很大,且2011年的协调性较2010年有明显下降,可持续发展前景不容乐观。

(1)经济方面:2011年营口市人均GDP是1997年的8.85倍,是2006年的2.68倍,2011年GDP总值高达1 224.65亿元,占辽宁海岸带的10.98%,仅次于大连市,居第二位。从三次产业比例可以看出,15年间营口市第二产业比重有所上升,但幅度不是很明显,第一产业比重下降较为明显,第三产业比重几乎没变,这说明营口市是以牺牲第三产业为代价向以第二产业为主导的形式转化,可持续发展的潜力下降。

(2)生态方面:2011年人均公共绿地面积达到10.38 m2,是1997年的2.40倍;工业废水排放量自从2006年以来有所好转,且达标率上升较为明显,2011年工业废水排放达标率高达99.99%;年降水量不充足,只有2010年超过了900 mm,其他年份均偏少;耕地比重和耕地灌溉率变化幅度较小,说明近年来营口市对于耕地的建设和灌溉没有给予足够的重视,进而使生态协调性处于下降趋势。

3.5 盘锦市

盘锦市是辽宁海岸带6市中最小的城市,从表2和表3中可以看出,盘锦市经济协调性略高于动态平衡阶段,且呈现波动形态,但远低于明显协调阶段;而生态协调性则远高于动态平衡阶段,且近年来有上升的趋势,所以导致生态环境与经济发展协调度总体处于高于动态平衡阶段,且呈上升趋势。

(1)经济方面:从1997—2011年《辽宁省统计年鉴》中可以看出[5],盘锦市1997—2002年间人均GDP一直高于辽宁海岸带6市中的其余城市,2003—2011年也是仅次于大连市排在第二位,居民消费水平与人均GDP的发展趋势相同,二者都呈现上升趋势;从三次产业结构方面来看,第二产业为盘锦市经济发展的主导产业,且历年来第二产业比重均在60%以上,而近年来第二产业比重有所下降、第三产业比重有所上升,说明盘锦市的经济正向良性方向发展。

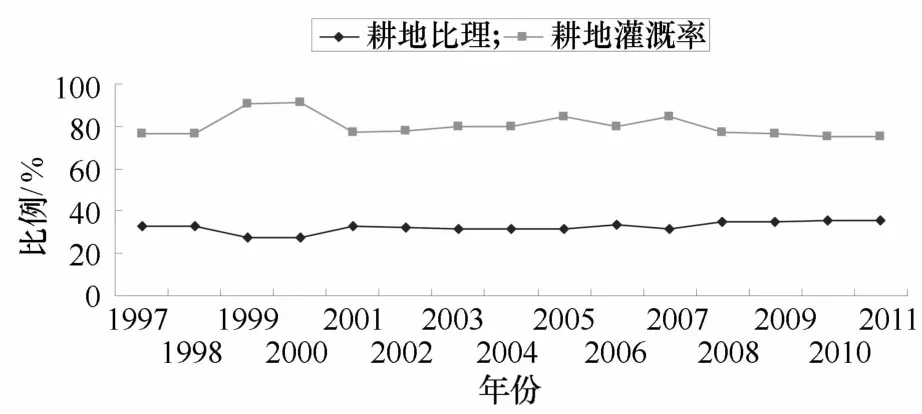

图2 盘锦生态趋势

(2)生态方面:1997—2011年《辽宁省统计年鉴》显示[5],15年间盘锦市的人均公共绿地面积虽然呈现上升趋势,但是幅度较小,仅增加了2.42 m2,是6市中上升幅度最小的城市;降水量方面除2010年超过900 mm外,其余各年均较小,这对盘锦市的生态环境有较大的影响;工业方面的废水排放量处于较稳定状态,且达标率上升幅度较大,从1997年的9.63%上升到2011年的98.29%。从图2中可以看出,历年来盘锦市耕地面积处于相对稳定的增长状态,截止2011年耕地比重已达到35.67%,且耕地灌溉率较好,历年来均在75%以上,这是形成盘锦市生态环境协调性呈上升趋势的主要方面之一。

3.6 葫芦岛市

葫芦岛市是辽宁海岸带6市中面积仅次于丹东、大连的第三大城市,从表2和表3中可以看出,盘锦市经济协调性略高于动态平衡阶段,但远不足于明显协调阶段;而生态协调性则远高于动态平衡阶段,且近年来有上升的趋势,所以导致生态环境与经济发展协调度总体处于高于动态平衡阶段,且呈上升趋势。

(1)经济方面:1997—2011年《辽宁省统计年鉴》数据显示出[5],葫芦岛市的人均GDP 15年间增加了19 448元,居民消费水平也增加了8 864元,恩格尔系数下降了15.88%,整体处于较好的发展趋势;历年来的三次产业比重变化不大,虽然从2006年看是第二产业比重有所下降,第三产业比重有所上升,但是2009年出现了转折点,使第二产业比重呈上升趋势,而第三产业比重呈下降趋势,但变化幅度较小,说明葫芦岛市应重视三次产业比例问题,使葫芦岛市的经济朝着更好的方向发展。

(2)生态方面:葫芦岛市的年降水量均在900 mm以下,不利于生态环境的发展;人均绿地面积,从1997年的6.25 m2,增加到2011年的14.42 m2,增加幅度较为明显;工业废水排放量处于稳定状态,但达标率不高,2011年工业废水排放达标率仅为65.97%;历年来耕地比重几乎没变,且耕地的灌溉率也不高,均低于45%,这是造成葫芦岛市生态环境协调性下降的主要原因之一。

4 结论

可变模糊模型是工学中常被用来衡量经济与水环境协调状况的模型之一,其计算过程较为复杂,但评价结果具有较强的说服力,本研究借用此模型来研究经济与生态环境的协调发展问题,得到了较好的结果,说明此模型与可持续发展模型[10]形同,均可用于不同城市 (或区域)之间、同一城市 (或区域)在不同时期的生态环境与经济发展协调状况的定量评价和研究。经该模型计算所得的结果为:辽宁海岸带6市的生态环境与经济发展协调性均处于动态平衡阶段,但根据各城市的经济发展和生态环境发展的不同,平衡的结果也不尽相同,其中(表2)从2011年的综合指数来看,生态环境与经济发展协调性由高到低分别为丹东、葫芦岛、盘锦、锦州、营口、大连;而从经济协调性来看,由高到低依次为丹东、锦州、葫芦岛、营口、盘锦、大连;从生态角度来看,由高到低依次为盘锦、丹东、葫芦岛、营口、大连、锦州,这说明一个城市可持续发展性的好坏与生态环境的好坏密切相关,所以辽宁海岸带在发展经济的同时必须加强生态环境的建设,增加环保投资,提高人们的环保意识,实施相关的法律法规保护生态环境,并且要积极调整产业结构,减少污染物的排放,努力实现经济与生态协调发展的局面,做到长久的可持续发展。

[1] MINGWORTH V.The Penguin Dictionary of Physics[M].Beijing:Foreign Language Press,1996.

[2] COPELAND B R.TAYLOR M S.“Trade,growth and the environment”Journal of Economic Litera ture,VOL[J].XLI,March 2004,42(1):7-71.

[3] 戴西超,谢守祥,丁玉梅.技术—经济—社会系统可持续发展协调度分析[J].统计与决策,2005(3):29-32.

[4] 王富喜,孙海燕,孙峰华.山东省城乡发展协调性空间差异分析[J].地理科学,2009,16(3):323-328.

[5] 辽宁省统计局.1997—2011年辽宁省统计年鉴[M].北京:中国统计出版社.1997-2011.

[6] 白雪梅,赵松山.由指标相关性引出的确定指标权重的方法[J].江苏统计,1998(4):16-18.

[7] 盖美,赵丽玲.辽宁沿海经济带经济与海洋环境协调发展研究[J].资源科学,2012,34(9):1712-1725.

[8] 孙才志,李娜.辽宁沿海经济带开发战略下的水资源承载力研究[J].安全与环境学报,2010,10(5):127-131.

[9] 郭志禹.可变模糊集方法在辽宁省生态环境承载力评价中的应用[J].科技信息,2011,12:337-338.

[10] 许文来,张建强,赵玉强,等.成都市生态环境与社会经济协调发展分析[J].灾害学,2007,22(1):129-133.

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目 “辽宁沿海经济带开发建设对滨海湿地生态系统健康的影响及调控对策(11JJD790051)”;国家自然科学基金项目“辽东山地老秃顶子冰缘地貌植物群落稳定性研究(41271064)”.