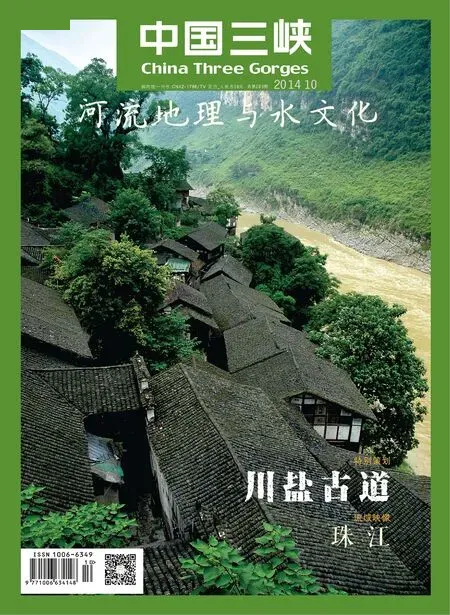

川盐古道上的盐业会馆

文/赵 逵 编辑/田宗伟

川盐古道上的盐业会馆

文/赵 逵 编辑/田宗伟

会馆建筑是产生于明代的一种特殊的公共建筑类型。在明清两代会馆开始盛行。巴蜀地区的会馆建筑大部分以商业经济特别是盐业经济发展为基础,是四川盐业经济发达的产物。

盐业会馆的兴起

盐业会馆兴起的物质前提

从上述史料记载我们不难判断,明末清初的大规模移民,使巴蜀地区的人口虽有增加,但经济状况及人民生活并没本质改善。清初清政府实行了一系列刺激盐业生产的政策,使得四川盐业从业者受到极大的鼓舞,积极性空前提升。到清朝中叶,巴蜀经济才得以较大发展。

传统观念普遍认为,巴蜀会馆主要是明清移民的产物,但在明末清初巴蜀地区近百年的主要移民过程中,会馆建筑并没有集中大规模出现过,仔细阅读四川地方志不难发现,对会馆的记载,大多开始于清中叶嘉庆年间,而兴盛于清末光绪年间。由此可见,盐业会馆建设与咸丰年“川盐济楚”引发的巴蜀商业快速增长密切相关。

巨大的市场容量、高额的利润回报、丰富的资源储备为异地资本的流入做好了强大物质准备;同时,由于盐产业的蓬勃发展,一系列与盐有关的民俗、建筑、娱乐、艺术活动也逐渐兴起,形成了极富特色的盐业文化,这对吸引异地文化的渗入有做好了精神层面的准备。正是在巨大盐业利润的诱惑下,大量赴异地“淘盐”的客籍商帮来到巴蜀地区,掀起了清末时期的一次大规模商业移民潮,随之即是大量盐业会馆的兴建。

云安古镇。高耸的箭楼为陕西盐商会馆,拍摄于2005年11月。 摄影/王绪波

山陕商人、徽商与盐业会馆

山陕商帮和徽商是在明政府“食盐开中”“茶马交易”等特殊经济政策招引下,几乎是同时形成垄断中国东西部贸易的著名商帮。

洪武三年(1370年),明政府废除千百年来“盐铁专卖”的官盐铁政策,山陕商民以农业生产发展的雄厚实力为依托,走上输粟贩盐的经商道路。当时往华北西北边疆运输粮食的主要是山西、陕西商人,被称为“运输大军”。而在全国最大的淮扬盐场贩盐的主要是徽商,“淮扬以徽商为大宗”正是凭借在淮扬盐场上拼打的经验和积累的雄厚资产,才引发他们在后来晚清时期大举进发四川盐场。

明成化三年(1467年)的“叶淇变法”,改输粟换引为“输银于运司”,商人不需要输粟边地向政府换取盐引,而是直接在盐运司花钱买引,使山陕商帮和徽商摆脱了直接为官府服务的性质,完全转化为自由的专业盐商。

万历(1573~1620年)时陕西商人在四川经商的就有几万人,入清后,山陕盐商开始向四川腹地进军,“川省正经字号多属陕客”,清末的成都“询其居民,大都秦人”。清朝末年,山陕商人垄断了四川井盐生产资本总量的八成以上,以后又随着主营川盐入黔把势力扩张到云贵各处,当时从四川到贵阳的沿途盐店“悉是陕西大贾”,清末“川盐入黔”后,仅在贵州贩盐的陕西商人就有400多人。

在四川经营盐业生意的另一主体是徽商。到清末时期,驰骋全国的十大商帮中,山陕商帮和徽商成为人数最多的商人集团。他们在川盐古道沿线建的会馆也最多、最华丽。

盐业会馆产生的主要原因

(1)不同组织的不同利益促使盐业会馆的产生

随着盐业经济的大发展,在巴蜀地区的盐业城镇中,很快出现了大盐商、盐业世家和盐业工人这些主要的社会力量,共同的经济利益促使他们必须在生产、销售、公关等诸多环节上达成高度的一致,而外籍商人与本地商会的矛盾更促使他们结成一个经济联合体,构建一个自我保护、生存、发展的坚固壁垒,以利于占有更多市场份额,这是盐商会馆建筑兴起的一个巨大物质内驱力。

(2)“本源文化”意识成为盐业会馆产生的文化驱动力

“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,这是中国传统“本源”意识的生动写照。盐业会馆作为统一外籍盐商的团体可以作为整合外乡人的纽带。对于漂泊盐场的异地客商来说,会馆这种组织,为他们创造了一个对故土文化的保存环境,而不断地聚会又使“本源文化”的观点得到重复和加深,因而使本地区的集体意识得到维持延续。

(3)社会文化娱乐成为盐业会馆联络各省客商情感的纽带

为联络同籍客商情感,会馆每年均要举行各式各样的娱乐活动,“迎神麻、联嘉会、襄义举、笃乡情”。他们奉祀神灵,组织戏曲演出。戏曲艺术的繁荣又反过来促进了会馆的兴建。

盐业会馆分类

盐业会馆的兴起,有着比较复杂的成因,单纯地按照同乡、行业或政治性、经济性等方式来划分,都不足以说明盐业会馆不同的形成原因。比如自贡很多同乡会馆亦为同业者会馆,像“西秦会馆”是由陕西盐商出资修建的,将同乡、行业综合到了一起。

随着工人实力的增长和活动场所的固定,工人们也筹资兴建自己的会馆。比如各地盐场较早由烧盐工人自发组织的“堆金会”筹资兴建的“火神庙”,盐场木船运输业的船帮“王爷会”兴建的“王爷庙”。它们都具有工人帮会性质。

还有一种会馆既非同乡会馆也非同业会馆,它是由会节衍化而来,但其功能形制与会馆相似,如“牛王庙”就是由于盐业生产多借助于牛推、牛拉而导致了人们对牛的崇拜,兴起“牛王会”,每年祭神吃喝,后相沿为风,大盐商便出资建庙,人们称“牛王庙”。

在盐业城镇中,“盐业商人会馆”和“盐业工人会馆”记载了当时社会两种主要的阶级力量的成长与发展,它们是当时社会生活、政治风云、城市俗文化与精英文化等的综合“结晶体”,基本上涵盖了盐业会馆的各种形式与特征。

盐业商人会馆

巴蜀地区在清末兴建的商人会馆大多与四川盐业经济有关,特别在川盐古道上的盐业古镇中更是如此(这些古镇中的会馆建筑也相对比较集中),它们生动体现了盐商阶层的经济实力与文化品位。盐业商人会馆规模较大、等级森严、布局严整。

表一 各省盐商会馆名称及供奉神抵先贤列举

盐业工人会馆

工人们集资修建会馆是为了保护自身利益和商议同行事宜,是工人们集会与娱乐的重要场所。如烧盐工人的“炎帝宫”、挑卤工人的“华祝会”、为祭祀盐业始祖而设的“井神庙”等。工人会馆一般规模较小、形式较自由、布局灵活多样。工人会馆现保存不多,最为典型的是自贡烧盐工人的“炎帝宫”与屠宰帮会的“桓侯宫”。

表二 盐业工人会馆名称及供奉神诋先贤

自贡西秦会馆——我国唯一的盐业历史博物馆

1736年,自贡的陕西盐商开始营造供本籍盐商议事和娱乐的西秦会馆,历时16年建成。屋檐向各个方向翘起,庭院里的红色柱子一字排开,那都是上了红漆的石头,而非常用的木头。会馆没有用一根钉子,而全是用榫卯连接的。在这里,北方的四合院布局与南方的飞檐融为一体。西秦会馆一直保存到末代皇帝逊位,后来,一度是蒋介石国民党的地方总部,1959年,邓小平倡议将它辟为盐业历史博物馆。郭沫若为之题写了馆名。

左上为西秦会馆屋顶,拍摄于2011年8月,摄影/谢洪。左中为西秦会馆庭院,拍摄于2013年3月,摄影/影哥/CFP。右上为西秦会馆建筑平面布置,制图/田宗伟。下部三图为西秦会馆建筑细部,左为庭院梯阶“龙凤呈祥”石雕,拍摄于2013年3月,靖艾屏/东方IC;中为小窗及窗眉,拍摄于2011年7月,摄影/影哥/CFP;右为屋檐,拍摄2013年3月,摄影/靖艾屏/东方IC。

盐业会馆建筑的空间与造型

盐业会馆的空间一般包括:戏楼、围院、拜殿、回廊。其中戏楼是拜殿式建筑的主体部分。

清朝初年建馆伊始,会馆以各省移民祭拜故乡神祗为主,拜殿是必不可少的主要空间。清末道光年开始,随着四川商业特别是盐业的发展,会馆开始增设戏楼(乐楼)、看楼,会馆性质也由移民会馆转为商业会馆,开始突出商业娱乐的功能。因之会馆这一独特的建筑形式,也生动记录了巴蜀移民主体由清初生活性移民向清末商业性移民转变的过程。

入口空间特点

盐业会馆同宗祠建筑一样,对其特定使用人群来说,是标志性建筑和精神文化的象征。因此,需要一个能显示其地位、气势的入口空间形象。故而会馆的大门一般体量高大、形式丰富,以混合式牌楼门、随墙式牌楼门为最多,但又各不相同。有的极尽工巧,有的简洁庄严,有的庭院深深复杂多变。

会馆一般都有多重院落,而戏台是整个会馆的核心。有些会馆,如重庆齐安会馆,由于入口在其主轴线上,戏楼也在主轴线上,因此建筑的入口采用门楼倒座的形式,即牌楼门与其后的戏楼背靠背而立,分别面向街道和内庭院。从大门进入往往要从戏楼底层穿过,才能到达观戏院落。

会馆入口也还有一些别的形式,比如自贡王爷庙就打破常规,将山门置于两厢,从而保证了戏楼及附属耳房等位居河湾山嘴最险要之处,巧妙地将建筑与环境融合起来。而龚滩的西秦会馆(陕西盐商会馆)是在坡地上围合成院落,戏台位于街边,底层架空,入口从戏台下进入,并顺坡势层层升起,形成天然的阶梯状观演空间。

富顺县仙市古镇南华宫(广东盐商会馆)的入口处理更加巧妙。其主要建筑依次布于南北中轴线上,次要建筑对称于东西两侧,四合院布局,由山门、戏楼、大殿、廊楼、厢房及耳房组成,四周用廊楼相连。整个建筑巧妙地根据地形,依山而建,逐渐升高。从山门到大殿序进渐高,层次分明。最特别的是,它两侧廊楼下的过街门洞与半边街相通,使会馆与街市融为一体,既不影响建筑,又扩大了街道容量,调节了拥挤的人流。

有些会馆,由于建设周期长,祭殿一般在最后一排,戏台和入口牌楼是在不同时间分次分批地加建上去的。如酉阳龙潭古镇万寿宫(江西会馆)就是这样。

仙市古镇南华宫(广东盐商会馆),拍摄于2014年8月。 摄影/谢洪

自贡桓侯宫正门入口,拍摄于2011年6月。 摄影/谢洪

戏院空间特点及其演化

戏楼是会馆最重要的主体建筑,它往往利用地形,结合场地高差和观演的功能需要,形成极具特色的剖面空间设计。

(1)竖向空间特点

巴蜀地区多山,地形起伏较多,当地工匠巧妙利用地形对戏院光阳区进行处理,形成极具特色的竖向空间。有些会馆恰如其分地运用地形的自然坡度,采用了从戏楼到正殿(厅)地坪逐渐升高的做法,有效地满足了观演距离和视线,使之适宜观戏。在剖面基本形制上发展了以下几种具有地方特点的形式:

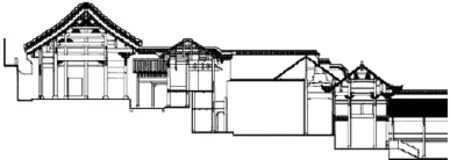

1、戏台、观戏院落、正殿(厅)在一层平面上,并以院落为主,入口从戏台底下进入,或从戏台两侧台阶走上二层观戏空间,见重庆齐安公所剖面;

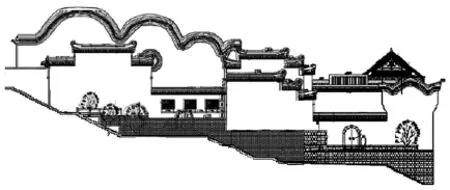

2、前殿、戏台、正殿(厅)层层抬升、以台阶为主,见重庆禹王宫剖面;

3、直接在观演厅做台阶,形成斜坡状的院落,见鄂西利川三元堂。

第一种形式最为常见,比如重庆齐安公所、西秦会馆、仙市天后宫、南华宫等;第二种形式戏台在中间,观演区比较局促,属于较早期的形式,如重庆禹王宫、自贡炎帝宫等;第三种形式观演区域以台阶为主,布局简单实用,如利川三元堂、自贡南华宫、桓侯宫等。这些剖面形式既丰富了戏楼前区空间的层次,又避免了观戏的视线遮挡,提供了良好的观赏角度。

重庆齐安公所剖面。

重庆禹王宫剖面。

鄂西利川三元堂。

会馆纵向空间特点比较。 供图/赵逵

(2)戏院空间演化

会馆初建时期,主要是举行祭祀活动,后来渐渐有戏曲活动进入会馆,但只是同乡聚会时的一项内部娱乐,在会馆日常的事务中并不占据主要的地位。随着移民规模的不断扩大,来源不断扩展,各地戏曲活动渐渐在会馆日常事务中占有越来越重要的地位。此时,戏曲演出已经不只是同乡之间用来聚会的娱乐活动,而是伴随着各馆庙会与交易活动进行的本籍移民与当地居民共同参与的娱乐活动,各会馆以此彰显其自身发展的盛况和雄厚的经济实力。

这一变化带来了会馆戏台面积和位置的变化。这从早期建设的禹王宫和稍晚建设的广东公所和齐安公所可以看出来。

禹王宫的格局为前殿-戏台-后殿,齐安公所、广东公所的格局为戏台-看厅-正殿,同时后两者的戏台及整个天井空间的尺度远远大于禹王宫,并且戏台两侧还增加了看厢,这些都说明戏台在整个建筑中的位置越来越重要。

受地形和城市布局形式的影响,巴蜀地区的会馆建筑平面一般较小,规模有限,观看空间基本上都是以院坝为主,两厢、正殿(厅)围合而成。从观演角度分析,现代戏剧院观众厅长宽比在1.4~1.8之间,这种形式比较能够保证两边池座的视角。但是在巴蜀会馆建筑调研中发现,大多数会馆院落长宽比在1.0~1.2左右。这一现象说明,当时的会馆庭院观赏视角设计还未成熟。

转而联想到四川地区民间建筑流行的宽而浅的横长方形天井形式,会不会对会馆建筑的庭院空间产生了影

会馆戏楼—— 一道独特的人文景观

清末道光年开始,随着四川商业特别是盐业的发展,会馆开始增设戏楼(乐楼)、看楼,会馆性质也由移民会馆转为商业会馆,开始突出商业娱乐的功能。因之会馆这一独特的建筑形式,也生动记录了巴蜀移民主体由清初生活性移民向清末商业性移民转变的过程。响,使会馆建筑在大观赏空间的需要和对民间习惯的继承上取折衷而形成了这样的院落空间平面形式呢?

利川纳溪河村禹王宫的戏楼。 摄影/赵逵

自贡炎帝宫的戏楼。 摄影/赵逵

酉酬万寿宫的戏楼。 摄影/赵逵

自贡王爷庙的戏楼。 摄影/赵逵

襄樊谷城三神庙的戏楼。 摄影/赵逵

仙市天后宫的戏楼。 摄影/赵逵

利川鱼木寨的戏楼。 摄影/赵逵

仙市华南宫的戏楼。 摄影/赵逵

戏台空间分析比较。后建的会馆戏台越来越大。上:105仓库戏台;中:齐安公所戏台;下:广东公所戏台。供图/赵逵

盐业会馆的造型特点

(1)屋顶

屋顶是中国建筑最富有艺术魅力的组成部分之一,是建筑的冠冕。会馆建筑总是以建筑群体的方式出现在人们面前,这些建筑组群变化丰富、高低错落的屋顶,正是其形象最好的代表。巴蜀会馆盐业发展到成熟期,屋顶造型艺术更是令人叹为观止。

如重庆湖广会馆建筑的屋顶大量运用了各种形式如:悬山、硬山、卷棚、歇山、攒尖、盔顶以及各种式样复杂的屋顶形式。这些屋顶与其间形成的庭院、天井、花木、碧池以及各式各样的封火墙造型一起共同融于各自不同的外部环境之中,形成了市镇之中最有魅力的景象。

巴蜀地区多山地的地貌特征,使建筑屋顶的空间形象更加丰富而多变。盐业会馆一般比普通民居占地面积大,建筑往往巧妙地运用地形的变化,采用层层上升之势,使得屋顶也沿山势层层上叠,远远望去,起伏连绵,形成了丰富的天际线。相对于普通民宅而言,会馆建筑的屋顶装饰丰富多彩,特别是在戏楼和中殿、正殿等主要建筑之上,使人一望而知其重要地位。

巴蜀会馆的戏楼和阁楼往往采用单檐或重檐歇山顶,其余屋顶多用两坡顶,但在规模比较大的建筑中,会出现多重、多个歇山顶,且屋顶翼角起翘轻盈高挑,大大丰富了建筑的立面造型,增加了建筑美感。

重庆湖广会馆立面。源自重庆大学湖广会馆设计组。 供图/赵逵

鄂西利川三元堂即呈现出多重、多个歇山顶。华中科技大学古建筑测绘制图。供图/赵逵

重庆湖广会馆——我国现存规模最大的古会馆建筑群

湖广会馆是两湖(今湖北、湖南)人士修建的会馆。在元明两朝,湖北、湖南是一个省,叫湖广省。他们修建的会馆叫湖广会馆。湖广会馆在全国许多重要城市都有,本图所示,是位于重庆市渝中区东正街东水门正街4号的湖广会馆。

过去的会馆都供有神灵,湖广会馆供奉的是大禹,所以湖广会馆也叫禹王宫。重庆的禹王宫始建于清康熙年间,乾隆时广东商人在其旁加修广东公所,也叫南华宫。嘉庆二十二年(1817年)湖北黄州商人又加修齐安公所(古时黄州曾置齐安郡)。由于湖广会馆修建最早,后来人们仍将三个紧密相连的会馆总称为湖广会馆。

湖广会馆建筑群是我国明清湖广填四川时期南方建筑艺术的代表。整体建筑规模宏大、型制典雅、文蕴丰富、风貌独特,既沿袭了华南、安徽、湖北、湖南及江南一带的典型建筑风格,又结合重庆山地特点,融合巴渝传统建筑风格,体现了“天人合一”与“人法自然”的地域环境特色,为我国现存规模最大的古会馆建筑群。

左上为禹王宫,拍摄于2011年7月。右上为广东公所,右下为齐安公所,均拍摄于2007年7月。三图作者皆为靖艾屏/FOTOE。左下为湖广会馆建筑群手绘图,由重庆市地理信息中心绘制。

(2)细部装饰

会馆建筑不仅通过其自身宏大的规模来彰显实力,在建筑细部装饰上,也是极尽能事。细部装饰题材丰富,明显带有各地区本源文化特征。

如位于重庆的广东公所,它既不同禹王宫的古朴、也不同齐安公所的典雅,其装饰华丽繁复,难度很大的镂空雕比比皆是,人物造型精巧细腻、栩栩如生。这与岭南地区木匠工艺高超、做工精巧细腻有关。在装饰图案中还多处表现出了对于仕途的向往和追求,这与岭南盛行科举、教育体系健全、注重细节思想深入人心的文化根源不无关系。

自贡西秦会馆装饰也明显带有本原文化地域风格。其雕刻装饰题材,多取材山陕地区历史上的杰出人物。如戏雕《黄金窖》中的秦穆公,《杨门女将》、《杨宗保挂帅》中的杨家将,《九老图》中的白居易,《卸甲封王》中的郭子仪,《大登殿》中的薛平贵、王宝,《苏武牧羊》中的苏武等等,突显了西秦会馆的地方特色。

其实,盐业会馆建筑中可装饰的内容十分丰富,那些屋脊、屋角上往往有许多精制的石雕部件,在栏杆、柱墩、门扇、垂花、雀替等处,也有许多民间雕刻的上乘之作。它们大多以神话传说、历史人物、戏曲典故、珍禽异兽、花鸟虫鱼为题材,有着祈福、教化、颂扬等文化内涵,并寄予着浓厚的本土文化风味。

盐业会馆建造技术的传承

巴蜀地区在长期自我封闭过程中,已形成一整套完善的有别于中原地区的木构体系,其中比较典型的是遍布川、鄂、湘、黔交汇山区的吊脚楼。这种独特的穿斗式木构体系在巴蜀山区的分布区域与传统的川盐畅销区域完全吻合,这固然与因盐而兴的古代巴国的统治区域分不开,但上千年来,这种结构形式固守一区,即没扩张,也没消亡,足以证明这种建造方式顽强的地域适应性。

但在清朝末年,这一延续千年的建造格局因各地盐商会馆的大批建设被打破。来自各地的民俗民风、物质手段、材料技术与巴蜀特有的自然人文环境中反复碰撞融合,形成了巴蜀会馆特有的“杂交”风格。

巴蜀地区传统建筑历来讲究适应环境,就地取材。盐业会馆虽然因为功能和地位的特殊,在造型和结构上优于普通住宅建筑,在布局造型上带有很强的官式建筑的味道,各个会馆也体现了不同的地方风格,但其细节与结构造型,还是深受当地建筑材料和结构的影响。

在构造做法方面,许多由巴蜀的自然气候原因形成的处理手法在会馆中也有体现。比如,巴蜀民间常用的通风排湿的做就为各盐业会馆所借鉴:用1米多高的石材作“墙裙”,防止潮气上侵。在山墙内部靠屋檐的地方,穿一排透空的小洞,使屋檐雨水从洞中排走,并在小洞下部,山墙外边作一小段批檐,使雨水外排,不致侵蚀山墙。

从其结构上讲,大多还是抬梁、穿斗式木结构混合使用,在山墙面两端屋架采用穿斗,在中间需要大空间的地方使用抬梁。也发现有采用砖木混合结构的,山墙或外墙用砖,内部用木结构,其穿枋或梁直接搭在砖墙上,形式自由,这主要要看该建造来自什么地方。

对比牛佛万寿宫与自贡炎帝宫、王爷庙,我们更能深刻地体会外地移民会馆与当地行业会馆完全不同的建造风格。万寿宫外墙厚重,由砖砌而成,具有承重作用,封火墙墙头起伏高耸。炎帝宫、王爷庙则是轻盈的白墙,墙身是由土墙加竹篾的典型当地做法。万寿宫是江南风格与本地风格的“杂交”,而炎帝宫、张爷庙却是典型的巴蜀风格,两者截然不同。

自贡西秦会馆布局方正,严格的中轴对称,用材比较粗大,屋顶比较厚重,色彩华丽,建筑装饰和风格很有北方味。但南方建筑中常用的封火山墙在西秦会馆中也是层出不穷。其方正大气的前院空间与北方院落空间相似,却又采用了南方常用的敞厅(大丈夫抱厅)、敞廊与之结合。而抱厅月台前方,其上雕刻龙凤呈样图案,又颇有北方宫式建筑的气派。

结语

清朝中晚期道光咸丰同治光绪年间,在四川盐业经济的带动下,大批资本雄厚的外地商人西进四川,一批新的商业场镇在巴蜀地区的江河码头以及水陆节点上逐渐兴起发展,各种外地的建造技术被不同区域的商业移民带入当地,与当地固有的建筑形式碰撞、交融,形成各地盐场古镇特有的建筑风貌。

各地盐商会馆为显示财富与地位,修建得极尽华丽与气派,极大带动刺激了当地建筑业的发展,使过去旧有的建造格局被打破,形成了一批颇具特色的盐业古镇与建筑群落。盐业古镇中形式各异的宫、堂、庙、馆其实是盐业会馆(包括工人会馆、商人会馆)的不同表现形式,它们是不同地域风格与巴蜀地区建筑形式相互交融、影响的典型表现。而一系列南北夹杂、富丽堂皇、争奇斗艳的会馆建筑,则成为古盐道上一条奇特而亮丽的风景线,它们与古盐道沿线各类盐业遗存一起,组成了一道传承文化与技术的极富特色的文化线路。