试论我国民族传统体育学科体系的建构

叶 伟,徐伟军

(1.首都体育学院武术教研室,北京 100191;2.北京体育大学武术学院,北京 100084)

民族传统体育学

试论我国民族传统体育学科体系的建构

叶 伟1,徐伟军2

(1.首都体育学院武术教研室,北京 100191;2.北京体育大学武术学院,北京 100084)

在我国,民族传统体育作为一门新兴的学科还处于初创时期,其学科体系的建立将会在不同的层面对本学科的发展起到指导作用。本研究在文献资料分析、调查访问以及逻辑分析的基础上,从我国民族传统体育学科发展的历史和现状及其该学科产生的时代背景入手,分析了建构该学科体系的基本要求,即,要明确本学科的性质、明确本学科所要解决的主要问题,以及明确本学科的主要结构特点。并在此基础上,提出了民族传统体育学科体系的宏观、中观和微观3层次组成的基本构架。

民族传统体育;学科体系;基本框架

民族传统体育自1997年成为体育学一级学科下设立的二级学科以来,涌现了不少学术成果。然而,一个研究领域是否能成为一门独立的学科,或者说一门学科是否成熟,具有一定的衡量标准。其中,学科体系是否建立,是否具有相对的稳定性,是一个重要的判断标准。作为一门新兴的学科,民族传统体育学显然还处于初创时期,其学科体系仍没有确立。正因为如此,在宏观领域,它还无法对民族传统体育的发展起到应有的指导作用;在微观领域,它的触角也未伸展到必要的深度和广度。对于急剧而深刻变化的现代社会,民族传统体育显得不知所措、力不从心。因而,建立民族传统体育学的学科体系不仅具有深刻的理论意义,同时具有现实的指导意义。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象 民族传统体育学的学科体系。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 通过国家图书馆、首都体育学院图书馆、北京体育大学图书馆和CNKI及万方数据等网络文献数据库,检索了有关民族传统文化、民族传统体育,以及学科建设等方面的相关文献,为本研究奠定理论基础。

1.2.2 专家访谈法 利用国内相关学术会议期间专家集中的有利条件,就本研究的相关主题向有关专家进行深度访谈,为本研究拓宽思路。

1.2.3 逻辑推理法 利用民族传统体育现有的研究成果、概念等,采用归纳、演绎等方法进行推理。

2 民族传统体育学科发展的历史与现状

2.1 历史回顾 鸦片战争以前,中国只有土生土长的体育形态,可以说,近代体育史之前的体育史就是中国的民族传统体育史。因为“民族”并不是自然拥有的,在出现“西方”之前,人们并不看重它,甚至对它相当漠视。“民族”这个概念是随着“西方”的出现而出现的[1]。对于中华民族来说,如果没有“西方”出现的历史景观,也不会有“民族”产生的历史契机,当然也就不会有“民族传统体育”意识的自觉。“民族传统体育”正是自近代以来随着西方文化的强势入侵,与起源于希腊、发展成熟于西方文化氛围中的现代体育相区别而提出的[2]。

鸦片战争之后,西方列强敲开了中国闭关自守的大门,西方体育伴随着西方文化一起涌进了中国,随着西方体育思想的传入,我国民族传统体育在“新旧体育”和“土洋体育”的争论中艰难发展,不论运动形式,还是特色都受着较大的冲击。在强烈的民族自尊心理驱使下,20世纪,一些体育界人士开始对我国的传统体育活动形式进行整理研究,如金兆钧所著《中国游戏》,沙涛的《踢毽术》等。当时还曾创建了“以研究体育,振兴尚武精神为宗旨”的北京体育学校;也出版了多部有关武术的专著,如唐豪的《武术的研究》、徐致一的《太极拳浅说》等。尽管这一时期的民族传统体育研究基本上都集中在武术方面,与我国近千种传统体育活动相比,只是沧海一粟,但“民族传统体育”作为一门学科的萌芽,应自此时开始。

在随后的抗日救亡和国内战争中,这些研究活动也就随之黯然。中华人民共和国成立后不久,对民族传统体育的理论研究也曾一度红火,后来由于3 a自然灾害和10 a动乱,研究一度停止。直到20世纪80年代中国的政治拨乱反正后,对民族传统体育的研究才步入正常轨道。

2.2 发展现状 20世纪80年代以来,对民族传统体育的科学研究逐渐兴盛起来,并涌现了一大批成果。比如20世纪80年代对各民族的传统体育的全国范围的挖掘整理工作和对武术运动的挖掘整理工作,以及1991年在上海体育学院举办的“亚洲民族体育的现状与未来”国际学术研讨会和随后《浙江体育科学》开辟的“民族体育”研究专栏,都取得了较好的成效[3]。另外,每4 a1次的“全国少数民族传统体育运动会科学论文报告会”也为广大的民族传统体育的研究者提供了1个学术交流的平台,促进了研究的繁荣和深入。中国体育博物馆还专门组建了民族民间体育研究室,统一领导和协调全国民族体育的研究工作,为民族传统体育学科的发展做出了一定的贡献[2]。

随着我国政治和经济等方面在国际地位的迅速提升,以及我国竞技体育在世界体坛业已取得的骄人成就,我国已不再满足于“竞技体育强国”的发展模式,有关部门意识到必须走“体育强国”(既是竞技体育强国,又是体育发达国家,如美国、澳大利亚等)[4]的发展道路。加之振兴民族传统体育是提升我国文化软实力的重要途径,是文化自信的表现,因此民族传统体育就逐渐受到普遍的重视。于是应运而生,1997年在体育学一级学科下设立了民族传统体育二级学科,并于1998年列入了教育部颁布修订的高校本科专业目录。自此,民族传统体育作为一门学科(或专业)便正式诞生了。

自民族传统体育成为一门学科以来,我国便掀起了对它持续的研究热潮,涌现了许多卓有成效的成果。如2003年由中国体育科学学会主办召开的“东方传统体育学术研讨会”,对东方传统体育的许多方面展开了深入的探讨[5];许多专家在历届全国少数民族传统体育运动会科学论文报告会上也对民族传统体育的许多方面进行了较为深刻的论述。另外,目前也出版了一批关于民族传统体育的专著和教材,有的称为“导论”,有的称为“概论”。众多学者都在自觉或不自觉地试图建立起民族传统体育学的学科体系框架。显然,已有的研究成果为民族传统体育学科体系的建构奠定了一定的基础。

3 民族传统体育学科体系建构的基本要求

任何学科体系的架构都应当顺从一些基本要求,不规定和明确这些要求,就没有统一的标准去评判学科体系的建构是否先进、是否科学、是否与该门学科的发展相适应。因此,根据民族传统体育的研究对象和特点、学科内部的知识结构、学科的总体发展态势以及与相关学科的联系等基本情况,提出学科体系建构的主要标准,是建构民族传统体育学科体系的首要工作。

3.1 明确本学科的性质 明确“民族传统体育”的学科性质,就是要明确该学科有别于其他体育二级学科的特殊性。这是民族传统体育作为一门学科能否独立存在的主要逻辑基础。通常,一个学科的特殊性往往存在于它的理论传统、方法论特色以及特有的研究对象或体现研究对象的系列范畴之中。由于现代科学的发展呈现出十分明显的研究方法趋同性,因此,理论传统和研究对象也就成了一个学科自立的主要标志[6]。由此,民族传统体育的学科体系应该包括关于民族传统体育的哲学论基础或理论原理和对不同类别的民族传统体育进行研究的专门内容。

民族传统体育既然属于“体育”学科,它就具有明显的交叉学科或边缘学科的属性,其理论基础既包括社会科学的成份也包括自然科学的成份。在社会科学方面,其理论基础主要包括依赖于我国古典哲学的理论基础,与我国传统文化如宗教、民俗、美学的关系,以及与我国古代政治、经济、军事的关系等。在自然科学方面,其理论基础主要包括它在我国传统医学和现代人体科学的理论原理方面。值得注意的是,就现有的研究来看,关于民族传统体育的自然科学的理论原理研究严重匮乏。

至于该学科的研究对象,当然就是我国的民族传统体育。然而关于“民族传统体育”概念的解释至今尚没有一致的看法,这关系到该学科研究的逻辑起点问题。考虑到“民族传统体育学”成立的时代背景,综合众多学者的研究成果,认为民族传统体育是指包括汉民族在内的中国各民族在长期的历史发展过程中逐渐形成、继承和延续的带有浓郁的民族文化色彩和特征的体育活动。

3.2 明确本学科所要解决的主要问题 一门学科所要解决的主要问题是该门学科展开系统研究的基点,其他问题都围绕该主要问题而进行。显然,要想建构起民族传统体育的学科体系,必须明确该学科所要解决的主要问题是什么。

民族传统体育作为一门学科,所要解决的主要问题依赖于它所产生的时代背景。众所周知,该学科的产生是在我国综合国力蒸蒸日上,社会环境急剧变革,竞技体育强国的地位逐步确立,全民健身大势所趋。与此同时,在以西方文化为主要特征的全球化浪潮下,西方现代体育成为国际体育的主流,在强大的西方文化的压力下,各发展中国家倍感本民族文化的生存和发展危机,迫切需要振奋民族精神,增强民族认同感和自豪感的大背景下产生的。时代对民族传统体育提出了更高的要求,要求我们充分认识其价值、挖掘其功能,使它不仅在全民健身中发挥独到的作用,而且在增强民族认同感和民族自信,以及振奋民族精神等方面发挥更大的作用,使它成为建设文化强国提升国家文化软实力的积极因素。然而,我国民族传统体育发展的现状却不容乐观。目前,我国的民族传统体育不仅在其健身的科学性、竞技的规范性等方面亟待整理、研究和发展,在人文精神的内涵和其社会属性的研究方面也缺乏系统而深入的研究,因而它即不能在宏观层面给人们以更多的指导,也无法在微观层面指导人们恰当地行动。也就是说,民族传统体育的现状远远落后于时代的要求和人们对它的期望与需求。因此,民族传统体育学科所要解决的主要问题就是社会历史发展对民族传统体育运动提出的要求和人们对民族传统体育活动的需求与民族传统体育的发展状况不相适应的矛盾问题。无论是对民族传统体育客观规律的研究,还是对其功能、特点、价值的研究,无论是对其理论知识原理的研究,还是对其活动方式、方法的研究,等等,都是为了满足国家、社会以及普通大众对于它的需求的问题,即解决该学科主要矛盾的问题。该问题就是民族传统体育作为一门学科赖以成立的逻辑基石,自然也是该学科体系建立的逻辑核心。

3.3 明确本学科的主要结构特点

3.3.1 民族性 我国的民族传统体育诞生、发展于悠久而古老的中华传统文化之中,深受其熏陶和滋养,代表着与西方体育体系迥然不同的东方体育体系。这对该学科建立起具有中国特色的思想、理论和方法,形成自身独特的知识体系和理论架构,与其他学科相互区别,有着重要的意义。

3.3.2 时代性 民族传统体育这门学科本身就是基于一定的时代背景而产生的。我国的民族传统体育产生于自然经济时代,而这门学科却产生于工业经济时代。面对急剧变革的现代社会和科学文化极大繁荣的时代,民族传统体育学科一定要站在时代的高度,对民族传统的内容去其糟粕,取其精华,并吸收人类一切优秀的文明成果,适应现代社会的发展,满足人们对它的需求,并以面向未来的精神促进该学科的发展。

3.3.3 理论性 “重实践而缄玄想”的民族性格以及“重文轻武”的传统观念,使得对民族传统体育的研究历来匮乏,因而民族传统体育的理论知识体系十分薄弱。建立民族传统体育的学科,就是要加强对民族传统体育基本知识原理的研究,使其具有足够的理论丰度,从而对实践具有指导作用。

3.3.4 应用性 民族传统体育学科赖以存在的逻辑基础就是要解决社会历史发展对民族传统体育运动提出的要求和人们对民族传统体育活动的需求不相适应的矛盾问题。因此,它是一门应用性很强的学科。当前,研究和探讨在民族传统体育实践中迫切需要理论指导和加以解决的应用性问题,是该学科的主要任务之一,也是其存在的价值所在[7]。

3.3.5 实践性 我国具有近千种民族传统体育的活动形式,有的已演变为现代体育竞赛项目,有的仍然处于原生形态的状态。这些活动是民族传统体育理论来源的温床。民族传统体育学科的任务之一就是要对这些运动实践进行研究、整理与提高。因此,学科体系要能充分体现这门学科的实践性。

3.3.6 广延性 以往我国民族传统体育的理论,几乎只限于武术理论。然而随着民族传统体育在其他领域研究的展开以及这门学科的设立,其领域已扩大到所有的技击壮力类体育、养生健身类体育和休闲娱乐类体育。因而,民族传统体育基本理论的应用范围必须大幅度延伸。学科体系的建立应该体现学科研究领域的这种广延性。

3.3.7 整体性与层次性 就整个民族传统体育的活动实践来看,它是作为一个整体而存在的,因而具有整体性的特点。但从对民族传统体育的分类来看,它同时又具有层次性的特点。学科体系的建构也应该体现这种整体性与层次性。

3.3.8 系统性 所谓系统性,是指相同或相类的事物能够按照一定的秩序和内部联系而组合成一个整体。显然,从民族传统体育学科的整体性和层次性来看,该学科同时又具有系统性很强的时空架构。

4 民族传统体育学科体系的基本架构

学科体系是指一个学科的内部框架结构,它体现一个学科内部各个组成部分之间的相互关系,以及凭借这些关系建构而成的有别于其他学科体系的总体标志。一个完整的学科体系不仅要罗列出有关的构成内容,而且还要阐明各构成部分之间的内在关系[8]。显然,民族传统体育的学科体系就是指(我国)民族传统体育学科内部相互联系、相互制约的各组成部分的框架结构。

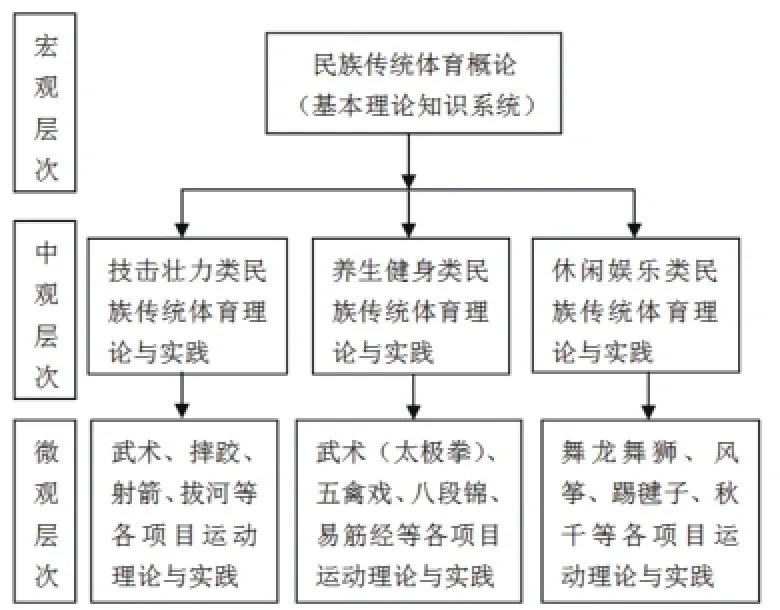

基于以上对民族传统体育的学科性质、该学科所要解决的主要问题,以及本学科主要结构特点的分析,参照其他同类性质学科的体系框架,在征求专家意见的基础上,初步构建起民族传统体育学科体系的基本框架(见图)。

图 民族传统体育学科体系示意

5 结 论

1)“民族传统体育”的提出是为了区别于近代以来流入中国的西方体育,作为一个学科的萌芽始于20世纪20年代前后。20世纪80年代之后对民族传统体育的研究逐步兴盛起来,并奠定了其成为一门学科的基础;2)民族传统体育具有明显的交叉学科或边缘学科的属性,其理论基础既包括社会科学的成份也包括自然科学的成份,其研究对象包括汉民族在内的中国各民族在长期的历史发展过程中逐渐形成、继承和延续的带有浓郁的民族文化色彩和特征的体育活动;3)民族传统体育学科所要解决的主要问题是社会历史发展对民族传统体育运动提出的要求和人们对民族传统体育活动的需求与民族传统体育的发展状况不相适应的矛盾问题;4)民族传统体育学科的主要结构特点有:民族性、时代性、理论性、应用性、实践性、系统性等;5)民族传统体育的学科体系是指民族传统体育学科内部相互联系、相互制约的各组成部分的框架结构,由宏观、中观和微观3个层次组成。

[1] 姚亚平.向现代演变中的“西方”与“民族”[J].中央音乐学院学报,1998(4):9-14.

[2] 叶伟,徐伟军.试论民族传统体育发展的运行机制[C].民族体育论集.北京:民族出版社,2003:59-61.

[3] 李鸿江.中国民族体育导论[M].北京:中国书籍出版社,2000:58-59.

[4] 李益群,谢亚龙.体育博弈论[M].北京:北京体育大学出版社,2002:73-75.

[5] 白晋湘.拓展研究视域推进民族传统体育的现代化[J].吉首大学学报(自然科学版),2003(3):87-89.

[6] 叶文振.社会学的学科体系构想[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2001(2):149-154.

[7] 倪依克,赵苏.民族传统体育学的学科性质及建设[J].体育与科学,2003(1):25-27.

[8] 秦椿林,李新华.体育管理学学科体系框架的初步设计[J].北京体育大学学报,1996(2):1-7.

[9] 柴麦莉斯.浅谈民族传统体育学学科建设[J].内蒙古教育,2010(20):29-31.

[10] 邓磊.高校民族传统体育教育体系的构建[J].中国成人教育,2013(19):159-161.

[11] 李金容.民族传统体育学学科建设存在问题及对策[J].当代体育科技,2014,4(9):113-115.

[12] 段全伟.我国民族民间体育理论体系建设研究[J].北京体育大学学报,2013,36(6):83-87.

[13] 舒颜开,刘少英.民族传统体育学学科体系发展的评价和反思[J].搏击・武术科学,2010 (9) :73-74.

Research on Chinese Traditional Ethnic Sports Discipline Construction

YE Wei1, XU Wei-jun2

(1.Wushu Teaching and Research Office, Capital University of Physical Education and Sports, Beijing 100191, China; 2. Wushu School, Beijing Sport University, Beijing 100084, China)

Chinese traditional ethnic sports, as an emerging discipline is still in start-up period, establishment of its disciplinary system will play a guiding role in different levels development of the discipline. On the basis of literature consultation, investigation interview and logical analysis, commencing from history, status quo and era background of Chinese traditional ethnic sports, this research analyses basic requirement for discipline construction. Namely, ascertainment of nature, mission and construction traits of the discipline. Thus works out basic framework of traditional ethnic sports discipline in macro, medium and micro levels.

traditional ethnic sports; discipline system; basic framework

G852

A

1004 - 7662(2014 )05 - 0059 - 04

2014 - 04 - 15

叶伟,副教授,博士,研究方向:民族传统体育。