天降奇才 碳纤维的传说

他是中国碳纤维新材料领域中异军突起响当当的领袖人物,他对于碳纤维在自行车上的应用与研发,成就了一个民族品牌的国际化传奇。他就是王景山,一个28岁从福建大山里走出来的农民,一个当代中国仅有的几个掌控着碳纤维各种秘密的人之一!

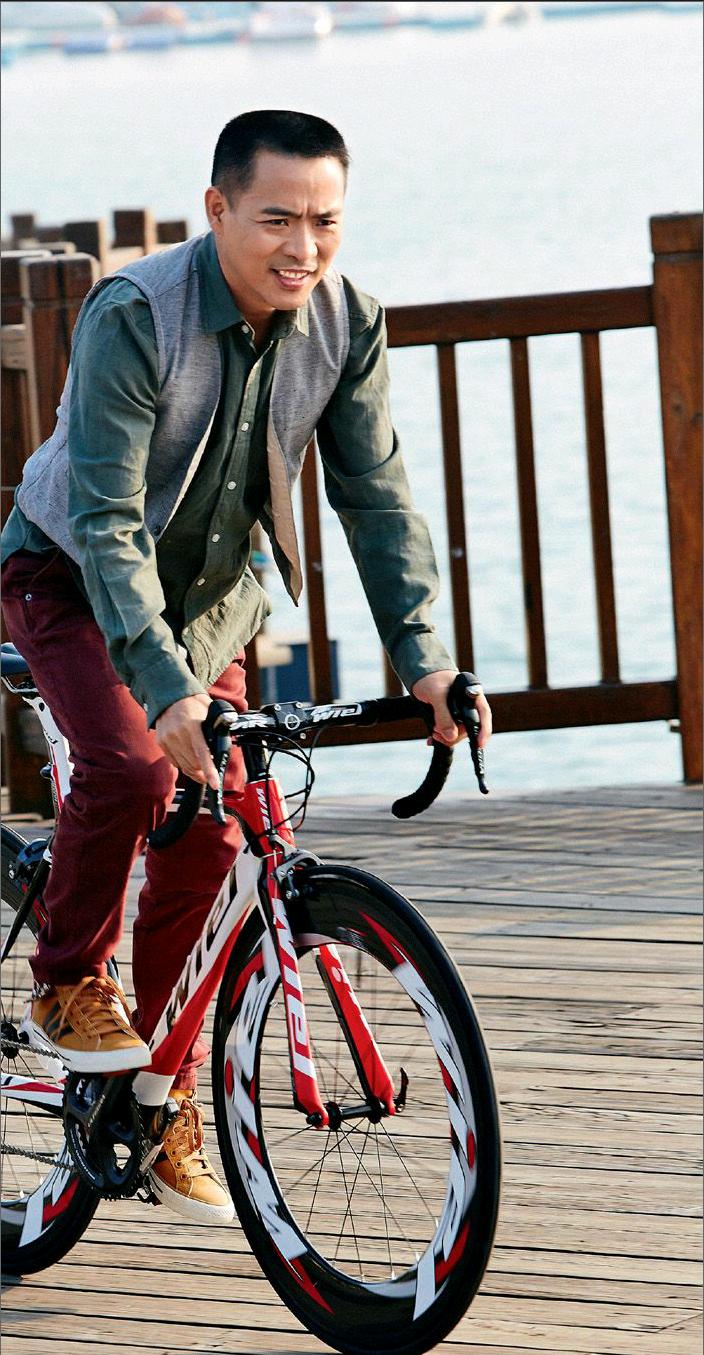

军绿衬衫 J.LINDEBERG

马甲 DEPOT3

酒红休闲裤 Jack & Jones

运动鞋 adidas NEO Label

大器晚成抑或天降奇才

听王景山总裁如行云流水一般侃侃而谈碳纤维自行车生产和高新技术的时候,你很难相信,眼前这个温文尔雅、语气平和的男人所接受的全部正规学校教育,仅仅只有小学四年。

“小时候全家从浙江老家一搬就搬到了福建南平的大山里,父亲自动放弃城市户口的唯一初衷,就是要养活我们兄弟5个人!”每个男人都有故事,不同的是,王景山的童年就这样从作为一个农村孩子开始了。“直到28岁,我自己的第一个孩子出生之前,我都没有离开过农村。”只上了小学四年级,因为经常和村里欺负自己兄弟的本地孩子打架,王景山自动放弃了再去学校读书,但他从未停止自我的学习。从小喜欢动手拆装各种他可以拿到的任何一个机械装置物件,比如一块爸爸戴的腕表。可以预见的结果当然是一顿打,但似乎从那时起,王景山的未来就已经与自己的头脑、自己的一双手密不可分。

28岁的那年,从大山里走出来的王景山一头扎进了厦门大学机械机床培训班一年的课程里。每天他第一个出现在车间里,追着老师傅教他机床加工方面的技术,为了能够多一些时间在机床上练手,他把全班清洁保养机床的工作全包了,等其他学员都回家以后,他仍独自一人在机床上练技术,然后开始擦拭保养每台机床,日复一日,从未间歇。这一年他学了与机械制造相关的各个工种,熟悉了材料相关的很多领域。他用一年学了别人四年学不到知识、技术与实操。更重要的是,他在这里遇到了人生第一批次的老师们,从他们那儿,他明确和坚定了自己未来的职业方向,发现了自己的智慧和精华所在。

有一个小故事是这样的:头脑灵活而又善于挖掘机会的他,在课余时间尝试跑遍了厦门大大小小的装饰装修公司,终于给他揽到一个加工木门圆把手的活儿。当他把加工订单送到厦大主管面前的时候,他说他不要一分钱的提成,条件是可以让自己能亲自参与加工这批订单。一个农民小伙子,在他人生可以挖到第一桶金的时刻,却选择了放弃金钱而收获技艺,眼界的高远与境界的宽广,确实在王景山的身上展现了与众不同的人格魅力,这似乎暗示着日后的他一定会做一些让世人瞩目的事。但那时的他还不知道自己的未来要与中国碳纤维这种高新材料的未来密不可分。

仅凭着这样的学历和文凭,王景山开始在上海开创属于自己的事业天地。做一行关注一行,是他对自我的定位。“以前做羽毛球拍制造,我专门请了前国家队队员给我当教练,教我左右手挥拍进攻。但自从开始涉足碳纤维自行车领域后,我再也没有打过一次羽毛球,而是开始了每天近200公里的骑行。我觉得做一行必须要关注这一行。”

对于新材料应用,王景山有着天生的敏感与嗅觉,他花费二十几万元购买有关材料、机械、碳纤方面的书籍并熟读,开始研究碳纤维自行车的技术难点。只要你说得出机器设备的工作原理和工艺特点,王景山就能根据你的描述开发出来一套技术实用的机械设备,甚至去工厂参观一条流水线,从起始点到结束点,他只要走过一遍,就能估算出这套设备的各种数据与流程节点。这种超凡的工艺能力,一部分得益于他对机械运作全方面的深刻了解,无疑还应该有相当的天分因素存在。

对话王景山,你不得不承认用“天将降大任于斯人也”这句古话再合适不过他了。如果把自行车行业比喻成一个大花园,那他一定是其中一朵奇葩,好比在贫瘠的土地里埋下一粒种子,然后等待漫长的发芽过程,经历风雨但不见彩虹;但当百花开遍,他才绽放。用不可思议来描述我们对王景山的印象最为贴切,从不走寻常路、到独立风骚,这位碳纤维奇才,给了我们太多的惊叹与传奇!

碳纤自行车 研发、研发,还是研发

2005年是王景山碳纤维事业的元年,这一年他在厦门成立了鸿基伟业复材科技公司。之前的中国大陆自行车行业,对碳纤维这个名词还比较陌生、鲜为人知的时候,他就带领专门研发碳纤维技术和生产的团队,在台资企业里打拼了3年。在组建这个企业之初,他全面了解了国内外碳纤维生产的现状和前景,做了一份500多页的可行性报告。2008年成立自己的公司时候,制定了未来自己企业的发展目标——一定要成为世界一流的具有自我知识产权与技术专利的碳纤维民用企业。

鸿基之所以立足和定位于自行车生产,是因为自行车行业规模可以不用很大,可以在自行车行业创建自己的品牌。还有一个原因,就是自行车行业又是很多材料和技术最先应用的行业,有这个悠久传统和先例。

在王景山领导下的鸿基伟业,申请了碳纤维方面国家专利60多项,还有30多项专利技术因为没有应用到生产所以没有申请。目前他们已经开始推出第二代研发产品,以后一两年就可以推出一代产品,他们已经规划到第六代产品。

雄心勃勃 涉足碳纤维汽车轮毂

只有你想不到,没有王景山做不到的。在鸿基伟业的产品展示厅里,专门摆放着一个他们生产的汽车轮毂,并且已经在王景山自己开的一辆跑车上安装了这种碳纤维轮毂。如果不是对自己生产的产品有十足的底气和把握,很难想象他的做法是不是在冒险。王景山的解释是,我必须要了解和测试我的碳纤维汽车轮毂,就像我必须骑行我们自己出产的碳纤维自行车一样!

除了汽车轮毂,鸿基还将合作投产碳纤维汽车轮毂、碳纤维公交车厢,主合作伙伴为国内著名大型企业,像一汽、中航工业、中科院、西安航空等。

作为一名民营科技型企业的老板,王景山的鸿基伟业的优势是极其明显的,比如,某些实力雄厚、科研能力又很强的大型国企,历来都是对口生产军事、航空器材,他们研发出来的民用产品及DNA还是立足于高精尖,在研发和生产环节都是大手笔、高投入,常常不计成本,而这些恰恰就是这些“高大上”的国企在生产民用产品时的短板:他们在投入与产出比的关系上,一时半会儿是不会有大的起色,也就是说,他们从研发到投产所花费的各种前期投入,决定了他们所生产的产品不具有市场选择上的优势。

王景山的优势就是具备自主研发的碳纤维生产机械设备的能力,这无疑惑降低了成本,提高了生产力和技术应用功能。随着机械设备流水线生产的普及,工作效率由人工到机械的成倍产能提高,碳纤维必定由现在的奢侈品消费,逐渐转变为质优价廉的日用品。这是不远的将来王景山所描绘的蓝图,而他所做的正是将蓝图变成现实的努力。

鸿基之所以立足和定位于自行车生产,是因为自行车行业规模可以不用很大,可以在自行车行业创建自己的品牌。还有一个原因,就是自行车行业又是很多材料和技术最先应用的行业,有这个悠久传统和先例。

对话王景山

《骑行风行》:王总你好!首先感谢你接受我们的专访。鸿基作为中国碳纤维领域中的龙头企业,目前生产的碳纤维轮圈应该在世界也是首屈一指,已经不比中国台湾、欧洲的企业落后,某些方面甚至还超出他们。这需要我们去重新认识中国的企业,重新改变我们对“中国制造”的认识。作为企业技术带头人,你觉得鸿基的硬实力在什么地方?

王景山:中国现在的企业并不仅仅停留在代工水准,很多企业在代工的同时一直在走自己的发展之路,不断创新和研发。

碳纤维车圈,最过硬的地方是刹车和轮圈接触的地方,下坡刹车时温度可以达到200°C,如果耐高温技术解决不了,在自行车比赛时就会出现很多意外。目前,鸿基生产的碳纤维车圈耐高温性能非常好,可以达到260°C,这应该是非常优异。现在我们为某品牌生产的轮组,在环法自行车赛上很受选手好评,今年将有更多的轮组在世界自行车大赛中出现。

《骑行风尚》:您能解释一下您所熟悉的碳纤维这种材料吗?

王景山:碳纤维应用已经很多年了,但是主要应用在航天、军事等高科技行业,应用到民用还只是最近十几年。现在很多人都把碳纤维产品当作奢侈品,其实它也就是生产材料而已,很多企业还在用手工来制造,还没有普及生产设备,更多的机械设备被研发,更多技术被解决,碳纤维也就和铝合金、钢材一样没有任何神秘色彩了。现在有些企业就是利用了消费者对于碳纤维认识不够,来诱导消费。

有的企业展出的产品和推广的碳纤维产品工艺说得神秘而深奥,但是禁不起推敲,海峡两岸都有这样不负责的企业,不是自己的专利和研发产品,宣传却称自己的首创,将没有经过安全测试的产品大肆炒作。

这看似一个企业的事情,其实是一个行业的问题。如果消费者对这个行业失去信心,失败的是我们所有人和整个行业,所以,我们有必要宣传和普及一下碳纤维知识。其实碳纤维并不神秘,原因是我们知道的太少。

《骑行风尚》:您能为广大碳纤维自行车发烧友介绍一下碳纤维车架和轮毂的关键技术是什么吗?

王景山:碳纤维车架和轮毂的技术关键点是解决内壁皱褶问题,这是个致命伤,如果解决不了这个问题,硬度和强度都没保证,这是自行车车架生产的最为致命节点。我们结合了国内外生产碳纤维车架企业生产的各自优势,通过不断研发、测试、攻关,最终找到了经济有效解决碳纤维内壁皱褶问题的工艺技术方法。而目前碳纤维的质量是否过关,最主要是消费者的不知情,因为皱褶是在内部,如果不把碳架剖开是发现不了其中是否存在的问题,而只能凭借严格的抽测和企业良心来杜绝。

《骑行风尚》:鸿基开发的碳纤维小轮折叠车今年再次荣获中国自行车创新产品优质奖,您能介绍一下你研发产品的思路吗?

王景山:我们这款小折叠车是全碳生产,车把和把立一体,轻便耐用,家庭轿车后备箱里完全可以放4~6辆,将来肯定会有市场。智能自行车正在逐步接近完善,我们把人体感应智能锁、智能刹车、智能变速、身体功能监测,融入自行车制造中,相信有一天任何人都会爱上这样高新的职能自行车。未来的自行车,肯定会出现拼插模块式、简易组装式的。在电动自行车生产方面,中置电机将来也是主流,我们已经开发,正逐步走向市场化阶段。今后鸿基的自行车品牌wiel推广也要加大力度,让他们的优质产品和工艺水准,让更多人共享。

《骑行风尚》:您对鸿基的未来是如何规划的?

王景山:鸿基最独特的优势是机械设备生产这部分,这是别的同类企业没有的。而且,我们的设备很多都是自动化生产,未来的发展潜力和市场非常大。碳纤维材料,也就是碳纤维丝的价格现在并不贵,鸿基通过使用设备,只需要15分钟就完成了工作量,很多企业如果手工制作的话,包纱需要2.5小时。现在我们的一个工人看一台机器,将来完全可以做到一个人看2~3台机器,手工制造毕竟通过人来完成,人是可以有波动的,但是机器不会,机器可以一直不知疲劳地去做一模一样的产品,不会打盹、不会偷懒、不会罢工,可控性非常好。我的理念就是能用机械来完成的还是用机械吧,人还是要用来做有思想的工作,比如科研!

智能自行车正在逐步接近完善,我们把人体感应智能锁、智能刹车、智能变速、身体功能监测融入自行车制造中,相信有一天你谁都会爱上这样高新的智能自行车。