绩溪胡氏源流考辨

朱小阳

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖241003)

绩溪胡氏源流考辨

朱小阳

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖241003)

胡姓是徽州地区外来姓氏中较为有影响力的一个姓氏,属于徽州地区的大姓之一。胡姓也是较早进入绩溪县的一个姓氏且是绩溪人口最多的姓氏。文章从宗谱与地方文献的材料入手对绩溪县胡氏的源流进行考证。通过考证发现绩溪的胡氏源流不止是现在所说的“四大胡氏”,而至少应是六支。

绩溪;胡氏;源流

地域文化研究是文化史研究中一项重要的内容。徽学是中国地域文化的三大显学之一,古代徽州地区是一个典型的宗族社会,研究徽学的任一课题都会或多或少的涉及到当地的宗族社会。宗族是一个社会的缩影,对徽州宗族的研究可以加深对中国古代社会发展规律的认识,同时也能深化对古代徽州地区的经济、文化和社会生活以及社会变迁的了解。徽州的“名族”追本溯源,大都来自中原地区。这些来自中原地区的移民所携带的文化正是徽州文化的“基因”,这其中就包含了宗族文化。所以我们在研究徽州宗族时,需要重视对徽州宗族源流的研究。

当今宣城市所辖绩溪县乃是古徽州属地六县之一,在古徽州地区的历史文化中占有一定的地位。“大江之东以郡名者十,而士之慕学新安为最;新安之属以县名者六,邑小士多绩溪为最”[1]。胡姓是徽州地区外来姓氏中较为有影响力的一个姓氏,属于徽州地区的大姓之一。胡姓也是较早进入绩溪县的一个姓氏且是绩溪人口最多的姓氏。“胡氏为绩溪最大姓氏,分布县内70多处村镇”[2]。胡姓不仅是绩溪的最大姓氏,在绩溪地方社会也拥有重要影响力。“绩溪之氏以族名者无虑百余,而学传子孙胡氏为最”[3]。本文试从绩溪的地方文献与胡氏宗谱出发,考证迁入绩溪几支胡氏的源流。

关于绩溪胡氏的源流,在以前的种种论文论著中一直流行着“四大胡氏”的说法,即一般认为绩溪有四大胡姓,“明经胡”、“金紫胡”、“龙川胡”与“尚书胡”或“遵义胡”。这种提法较早出现是在1998年绩溪县地方志编纂委员会编的《绩溪县志》中,提到“胡氏4支4次迁入”。在吴仁安先生的《明清江南着姓望族史》[4]中《徽州绩溪‘四大胡氏’源流及其名人略说》里也用了“四大胡氏”的提法,并详细论述了绩溪“四大胡氏”的源流。

“四大胡氏”的提法多是建立在绩溪的一些胡氏宗谱中的资料上。这些宗谱分别是:

(1)《考川明经胡氏宗谱》八卷,首二卷;清朝胡陆秀等纂,道光九年己丑木活字本,三十九册。

(2)绩溪《金紫胡氏家谱》二十八卷,首三卷,末二卷;胡广植等纂,光绪三十三年木活字本,十五册。

(3)《遵义胡氏宗谱》:十八卷,首一卷,末一卷;胡位咸等纂修,民国二十四年乙亥惇庸堂铅印本,七册,三修本。

(4)《绩溪龙川宗谱》,胡辑熙等纂修,民国十三年甲子敬爱堂活字本,4册。

可见,这些宗谱均是清代以后修纂的。而在关于绩溪“四大胡氏”的论证中未提及《新安六县大族志全集》[5]和《新安名族志》[6]中的材料。《新安六县大族志全集》和《新安名族志》是我们研究徽州宗族的两部重要的文献。《新安六县大族志全集》是元人陈定宇纂,按照迁入到徽州先后顺序,收录了程、鲍、方、俞、余、黄等八十一个姓氏。指出了某姓源流何处,何时迁入到徽州地区,及其在徽州的分支,可以看成是徽州外来氏族的一个最早的总谱。《新安名族志》是明代的汪孟沚、戴廷明等撰,明嘉靖年间成书,收录了徽州七十八个姓氏,体例与《新安六县大族志全集》相同,在各姓氏的世系和内容介绍更详细些。这两部文献对我们考证徽州宗族的迁入和分布有极为重要的参考价值。《新安名族志》至少综合采录了八百种徽州宗谱中的材料而成。无论是从成书的时间,还是资料收集的广度而言,《新安六县大族志全集》和《新安名族志》关于徽州外来姓氏的记载权威远胜于前文所提的四部宗谱。

根据《新安六县大族志全集》和《新安名族志》中记载的关于胡氏迁入绩溪材料,可以看出先后迁入绩溪的胡氏除了前文所提的“四大胡氏”外,还有两支胡氏。在《新安六县大族志全集》中记载了迁入绩溪的胡氏有“市东派”、“遵义坊派”、“东门派”、“湖里镇派”、“西街派”和“龙川派”。在《新安名族志》中记载的迁入绩溪的胡氏有“市东”、“遵义坊”、“东门”、“龙川坑口”、“东街”、“上川”、“湖里镇”和“西街”。这其中的“市东”派:“在邑东隅。出青州琰之后曰宓,唐太和间以散骑常侍掌节新安,因家乌聊山下……六世曰宏……曰咸,游太学,以子贵累赠金紫光禄大夫。”由此可见“市东派”即“金紫胡”;“湖里镇”派:“在邑南十里。出婺源考川派。”可见“湖里镇”派即“明经胡”;“上川”源流出考水昌翼公之后,也可以归到“明经胡”内。“遵义坊派”即“遵义胡”;“龙川派”即“龙川胡”。

还有一个“东街胡”,在《新安名族志》中只记载了这支胡是宋舜俞公之后,世代居住在绩溪东街胡家巷,没说这支胡是外地何时迁来的。在《新安六县大族志全集》和《中国家谱总目》[7]中亦未见到“东街胡”的记载,基于孤证不立的原则,不能确定东街胡是否是外地迁入的胡氏,在本文中存而不论。

相较与“四大胡氏”的提法,多出来的两支迁入绩溪的胡氏分别为“东门胡”和“西街胡”。

东门胡:“东门派,曰松者,镇江东家于此”。“在邑东,今居前坦东山。宋元时与古牆汪氏并名,始祖曰松者,镇守江东,经华阳,山水幽胜,遂家焉”。西街胡:“先世唐由齐迁郡中转迁此”。 “在邑西隅。其先自唐由齐迁郡,转迁西市”。

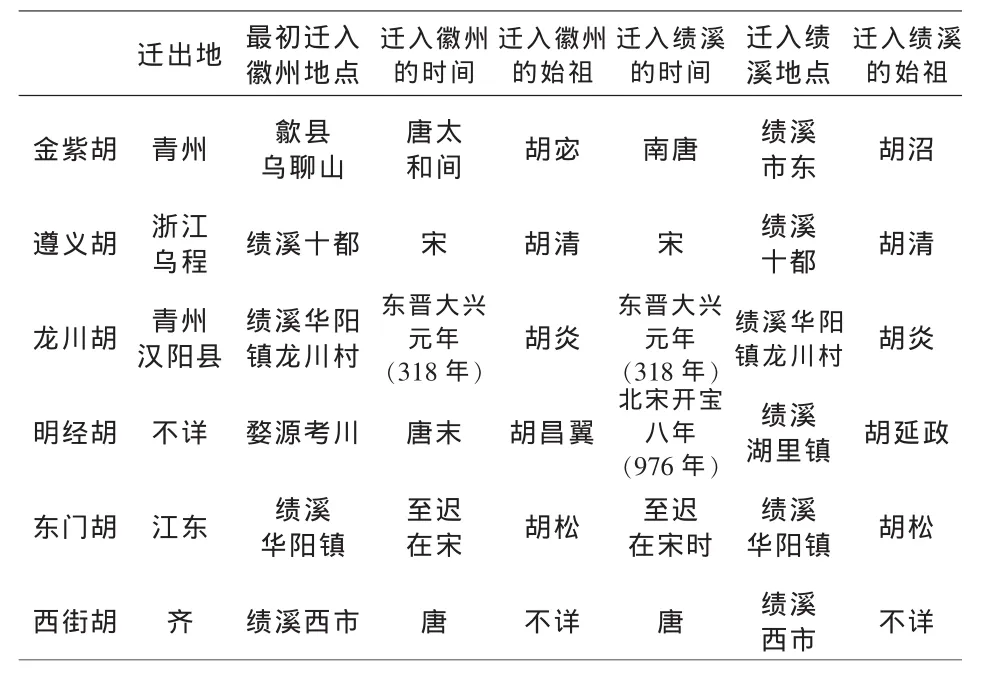

根据《新安六县大族志全集》和《新安名族志》中的材料以及以前论证绩溪胡氏源流的成果,以图清晰展示胡氏迁入徽州地区以及绩溪县的源流(见表1)。

那么,为什么在今天绩溪流行“四大胡氏”的说法呢?笔者认为其原因如下:

首先,“东门胡”与“西街胡”迁入徽州和绩溪的记载不完整。迁入绩溪的六支胡氏中,“东门胡”与“西街胡”的迁出地,迁入时间和始迁祖等情况多记载不全。《新安六县大族志全集》是元人所撰;《新安名族志》是明代的汪孟沚、戴廷明等撰。这至少说明最迟在元明时期绩溪县“东门胡”与“西街胡”的源流已经弄不清楚了。东门胡与西街胡迁入到绩溪之前的历史远没有其它几支胡氏的历史辉煌,金紫胡氏的始迁组胡宓“唐太和间以散骑常侍掌节新安”;“龙川胡”始迁祖胡炎“仕晋,官至散骑常侍,大兴元年提兵镇歙州。”“明经胡”从婺源考川迁出之后,分布于徽州各地,在徽州地方影响较大。甚至于相对于“四大胡氏”,“东门胡”与“西街胡”的命名都极为简单。

表1 胡氏迁入徽州及绩溪源流表

其次,在《新安六县大族志全集》和《新安名族志》中关于绩溪“东门胡”和“西街胡”在迁入绩溪后的发展亦有记载。“东门胡”和“西街胡”在明中期鲜有著名人物出现。“东门胡”在明代的后裔,最有出息的也只是被“有司屡请乡饮宾”。“西街胡”在明代的后裔,只有胡廷瓒任德兴县令,胡廷璋任唐县令,在明代中后期、清代、民国的历史中也未产生过什么著名的人物。而在绩溪与前面两支胡氏相对的另外四支胡氏则人才辈出,其中不乏全国闻名的人物。如“明经胡”,其子孙后裔中产生了开创“胡开文墨业”的胡天柱、“红顶商人”胡雪岩、近代学者胡适等;“金紫胡”,主要名人有北宋名臣胡舜陟,获封金紫光禄大夫,以及“礼学三胡”即胡适与唐德刚先生提到的“经解三胡”,胡匡衷、胡秉虔、胡培翚,祖、叔、孙三代;“龙川胡”在明代产生了两位官至尚书的名人胡富与胡宗宪,其中胡宗宪更是抗倭名将;“遵义胡”主要名人有明嘉靖年间胡松官至工部尚书;还有清末民初开设“资生药店”的胡名泰、胡定熙、胡位周祖孙三代等。

再次,从保存较好的胡姓氏族家谱来看,绩溪胡氏的家谱有22部,其中“明经胡”存有12部,“金紫胡氏”存有3部,“龙川胡氏”有其中存有2部,“遵义胡氏”存有1部。而“东门胡”与“西街胡”都未曾有家谱留存。

在元明时期“东门胡”与“西街胡”的源流已经不清楚了,而在明、清、民时期这两支胡氏又未产生过著名的人物,人们自然会渐渐将其淡忘。更加上其后裔也未有修纂或者保存其家谱,才会出现了当今说到绩溪的胡氏即称“四大胡氏”的局面。但揆诸事实,迁入绩溪的胡氏还是应讲六支(或七支)为好。

东街、西街胡明清民国时期不见谱牒、方志,亦有可能融合于其他四胡,反映了谱牒史上的同姓合谱现象,但这与族谱修撰过程中又特别注重宗派源流,非同宗不录的原则相矛盾,这一现象值得再探究。地域姓氏派别的变化折射了地域社会的历史变迁,实际上是宗族社会背景下某一地域下同一姓氏中不同派别在历史变迁的过程中的此消彼长,从而形成的一种历史记忆。

[1]嘉庆绩溪县志:卷一·风俗[M]//中国地方志集成:安徽府县志辑54.南京:江苏古籍出版社.

[2]绩溪县地方志编纂委员会.绩溪县志[M].合肥:黄山书社,1998.

[3][清]黃之雋,等.乾隆江南通志[M].[清]赵弘恩,监修.扬州:江苏广陵书社有限公司,2010.

[4]吴仁安.明清江南着姓望族史[M].上海:上海人民出版社,2009.

[5]陈定宇.新安六县大族志全集[O].刻本.程定宇,辑,程以通,补校.康熙丁末(1667).

[6]戴廷明 程尚宽,等.新安名族志[M].朱万曙,王平,于石,点校.合肥:黄山书社,2004.

[7]王鹤鸣.中国家谱总目[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[责任编辑:余义兵]

A Study of Origin and Development of Jixi Hu Family

Zhu Xiaoyang

(College of History and Sociology,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241003)

Hu is one of influential external family name in Huizhou.Hu enters Jixi County in early times and has biggest population.Based on genealogy and local literature,the textual research on the origin and development of Hu in Jixi finds there are at least six branches of Hu rather than so called “four branches of Hu”.

Jixi;Hu;Origin and Development

K207

A

1674-1104(2014)01-0012-03

10.13420/j.cnki.jczu.2014.01.003

2013-12-10

安徽师范大学科研培育基金资助(2012rcpy013);安徽师范大学教育基金会资助(2013qnzx19)。

朱小阳(1982-),男,安徽芜湖人,安徽师范大学历史与社会学院讲师,研究方向为徽学。