测井资料在碳酸盐岩储层酸化压裂效果分析中的应用

张传举, 徐大年, 韩东春, 王冬冬, 申小虎

(中海油田服务股份有限公司油田技术事业部, 北京 101149)

0 引 言

与砂泥岩储层相比,碳酸盐岩储层具有孔隙度较小、渗透性较差以及非均质性较强的特点[1]。碳酸盐岩油藏的这种特殊性和复杂性,在大部分裸眼井完井之后需要进行酸化压裂改造才能进行投产。酸化压裂已成为碳酸盐岩储层试油试采的重要手段,酸化压裂效果的好坏直接决定了后续生产的优劣。在酸化压裂求产后对酸化压裂效果进行精细评价,继而指导后续作业非常必要。一般都通过酸化压裂后产能的高低评价酸化压裂效果[2-3],但这种方法无法真实反映酸化压裂后地层孔隙度渗透率的变化情况。苏大明[4]曾利用交叉偶极声波测井资料评价水力酸化压裂效果,通常情况下这种测井资料测得较少,限制了其推广应用。本文通过对比常规测井资料和成像测井资料在酸化压裂前后的差异评价酸化压裂效果,以期对现场施工有一定的指导意义。

1 酸化压裂工艺原理

与常规压裂需要把砂子或者其他的支撑剂带入地层不同,酸化压裂是用酸液作为压裂液实施不加支撑剂的压裂。酸化压裂的基本原理[5]是用高压压裂泵车向井下注入液体直至处理层段,岩石开始出现破裂形成裂缝,液体中常携带陶粒以增加破裂压力;而后泵入酸液,靠酸液的溶蚀作用把裂缝的壁面溶蚀成凹凸不平的表面,停泵泄压后,裂缝壁面仍然保持张开并具有足够的导流能力。因此,酸化压裂可提高地层渗透性,减小油流入井底的阻力,从而达到提高油井产量的目的。

2 酸化压裂前后测井响应特征变化

酸化压裂是对地层的改造,有效的酸化压裂可以显著改善地层的孔隙度渗透率。测井响应特征是地层的直观显示,当酸化压裂对地层进行有效改造之后,测井资料会在酸化压裂前后形成明显的响应差异。

2.1 酸化压裂后常规测井资料响应特征

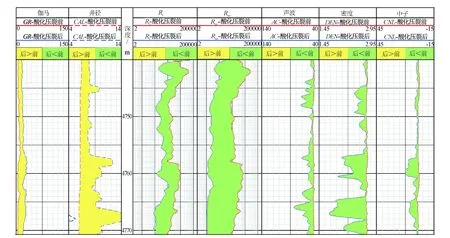

酸化压裂的主要目的是将地层压开,沟通地层储集体。由图1可知酸化压裂后常规测井曲线典型响应特征:①自然伽马值升高,因为有陶粒进入地层,陶粒主要成分为黏土,所以自然伽马有一定幅度上升;②井径扩大,在酸化压裂过程中井壁受到高压压裂作用以及酸液的溶蚀作用,因此井眼会产生大幅度扩径现象;③双侧向电阻率的值均减小且差异幅度变大,地层被压开,酸液冲洗过渡带进入地层,因此双侧向电阻率值在酸化压裂后均会变小,其双侧向差异的幅度也会随之增大;④中子、密度、声波测井曲线所反映的孔隙度增大,酸化压裂可以有效改造地层,增大储层段有效孔隙度,体现在测井曲线上则是声波时差增大、中子测井值增大而密度测井值减小。

2.2 酸化压裂后成像测井资料响应特征

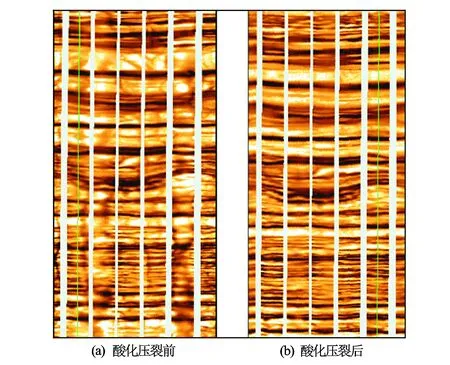

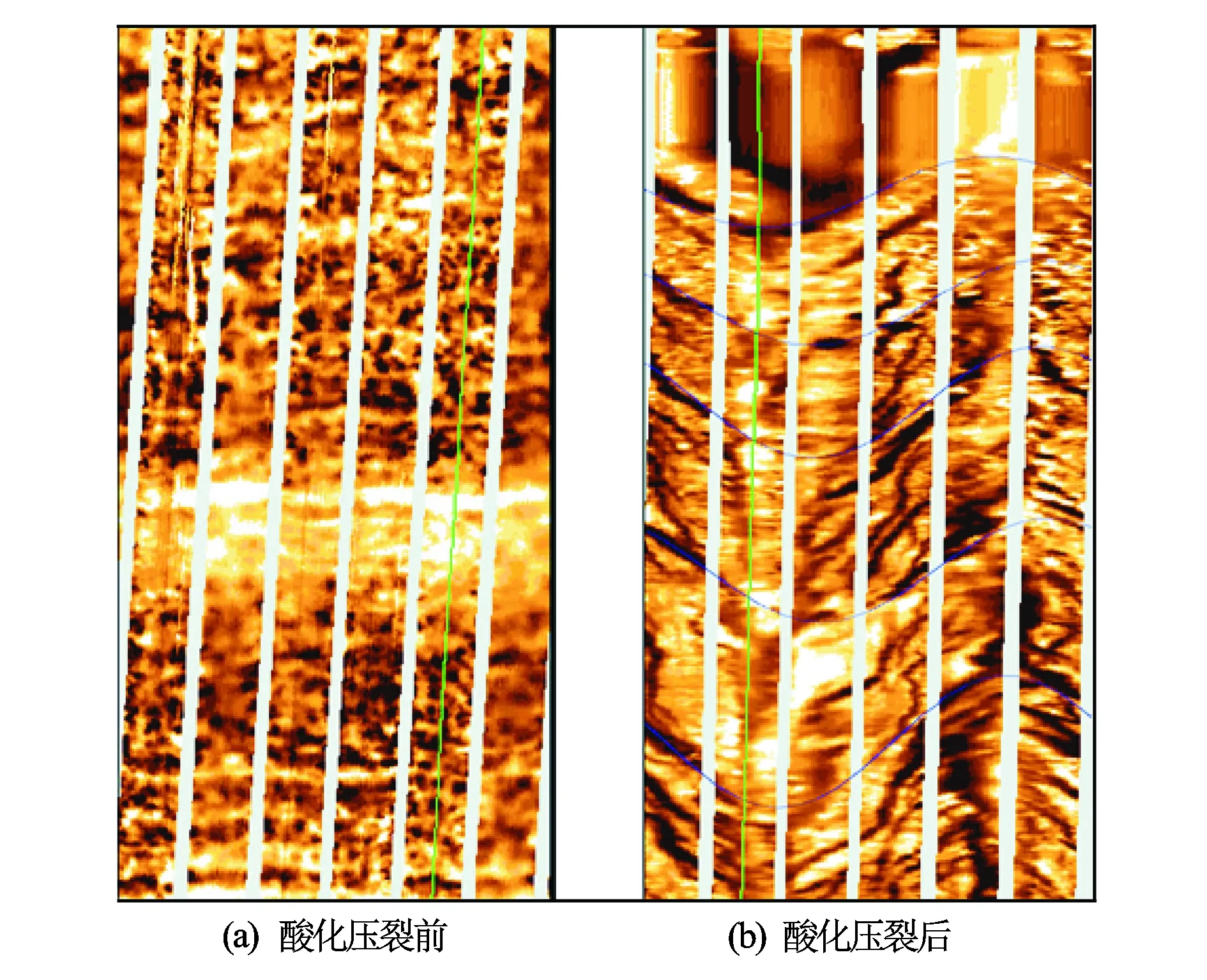

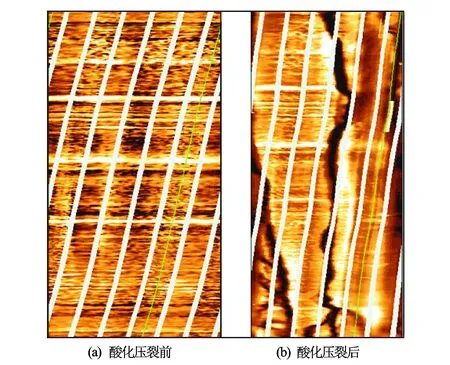

成像测井资料可直观反映地层产状、缝洞等储集体的情况。在钻井过程中,由于钻头对地层的冲击和切割,较疏松地层经常有成组诱导缝出现。酸化压裂是采用高压液体对地层进行大规模挤压改造,有效的酸化压裂可以将储层段成组压开,反映在成像测井资料上是酸化压裂后可以看到成组压裂缝出现。

图2至图4来自同一口井不同井段,该井地层倾角8 °左右。通过酸化压裂前后的成像测井曲线对比可知在非目的层段电成像测井资料上呈现层状特征,酸化压裂后也没有出现明显变化,说明层状地层很难被压开。在储层段上部电成像测井曲线呈现块状地层特征,酸化压裂后有成组压裂缝出现,说明酸化压裂效果较好,有效地沟通了附近的储集体。在酸化压裂段下部由于地层应力集中,所以酸化压裂后呈现直劈缝特征。这表明通过酸化压裂前后的成像测井资料对比可比较直观地反映酸化压裂效果,因此在试油试采过程中应尽量集中对储层段进行酸化压裂以节约成本。

图1 酸化压裂后常规测井曲线典型响应特征

图2 非目的层(层状)段酸化压裂前后成像测井资料对比

图3 酸化压裂段上部储层段酸化压裂前后成像测井资料对比

图4 酸化压裂段下部储层段酸化压裂前后成像测井资料对比

2.3 酸化压裂效果测井评价指标的建立

因为不同储层的岩性物性差异明显,因此单纯通过试油后油气产量评价酸化压裂效果有失偏颇,工程上常用酸化压裂过程中泵压的变化评价酸化压裂效果。由于

p泵压=p井底+p摩阻-p静液柱

(1)

那么地层被压开酸液完全进入地层时,有

p停泵=p井底-p静液柱

(2)

由此定义酸化压裂后实际停泵压力为B1,假设地层被压开的理论停泵压力为B2,则压力差异幅度

1997年,一场广为人知的人机大战打响。加里·卡斯帕罗夫试图卫冕国际象棋冠军。虽然他曾打败过IBM的象棋程序深蓝,但在复赛中被打败了,这立刻成为头条。人们疑虑的是:机器脑的逻辑思维能够比肩人类?甚至还超过人类?当时有专家打赌:在国际象棋比赛中战胜人类的机器,在围棋比赛中未必能获胜。因为围棋对弈需要战略思维,需要全局观念。然而,历史又开了一个大玩笑。

N=(B1-B2)/B1

(3)

式中,B2可通过区域地层压力系数得到。

与其他常规测井曲线相比,酸化压裂前后双侧向测井曲线的变化幅度最大。选用酸化压裂前后双侧向测井曲线的对比评价酸化压裂效果,建立酸化压裂前后双侧向电阻率变化幅度和停泵压力之间的关系。为量化酸化压裂前后双侧向电阻率测井曲线的差异,定义

A1=酸化前地层电阻率/酸化前侵入带电阻率

(4)

A2=酸化后地层电阻率/酸化后侵入带电阻率

(5)

酸化压裂前后双侧向测井差异变化幅度

M=A2/A1

(6)

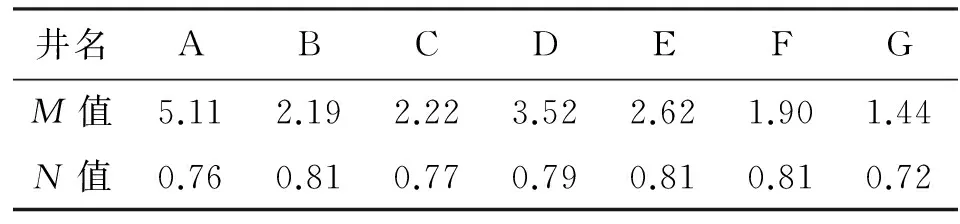

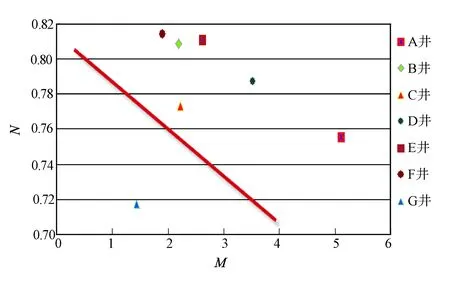

在上述定义下,M值越大,代表酸化压裂前后双侧向电阻率的差异幅度变化越大,即酸化压裂效果越好;N值越大,代表压力差异幅度越大,对于一口井也即停泵压力越大,其酸化压裂效果也越差。统计不同井次储层段M值和N值得到的结果见表1。由表1得到如图5所示图版。

表1 M值与N值统计表

图5 M值和N值对比图版

通过查阅试油结论和工程泵压的变化得知,A至G井中只有G井的酸化压裂效果较差。由图5可见,G井和其他井明显分开,其他井的酸化压裂效果较好,G井的酸化压裂效果较差。通过不同方式的对比得到了相同结论,证明可以通过酸化压裂前后测井曲线的对比反映酸化压裂效果,这对酸化压裂效果的检测与评价具有指导意义。

3 应用实例分析

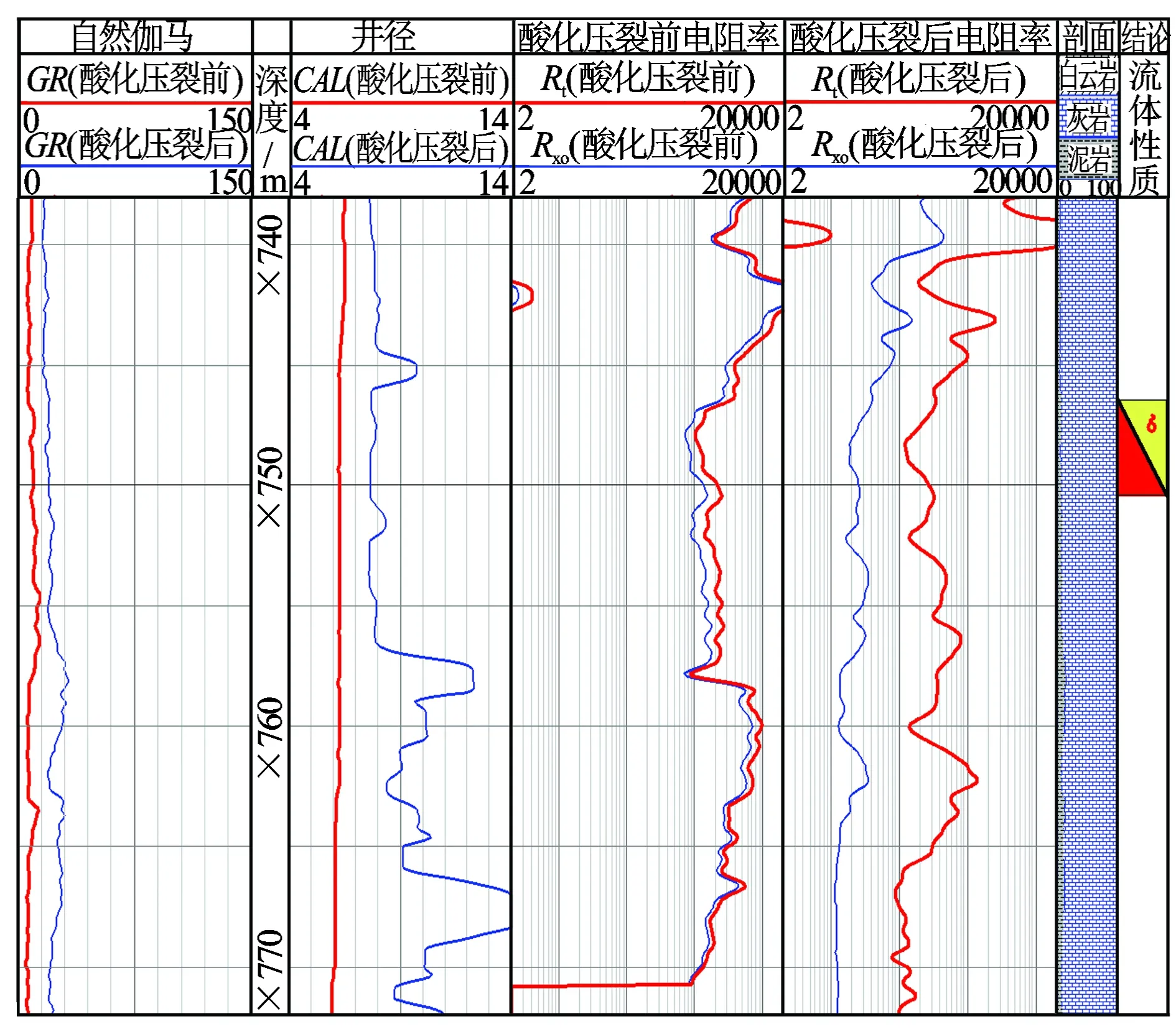

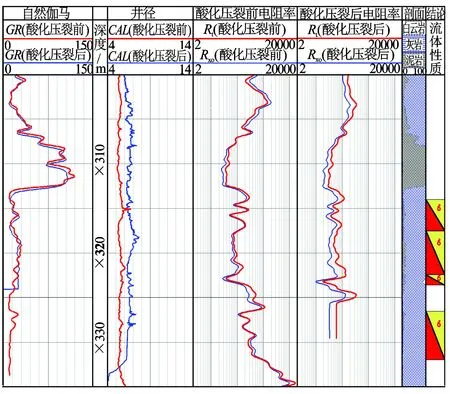

A井和B井均为裸眼井酸化压裂,根据图6和图7依次对酸化压裂前后各条曲线进行对比。A井酸化压裂后的自然伽马值整体大于酸化压裂前自然伽马值,而B井酸化压裂后自然伽马值和酸化压裂前没有明显区别;A井的扩径非常明显,而B井的扩径比较细微;A井的双侧向差异的变化明显大于B井,A井M值为5.11,B井M值为1.44。

图6 A井酸化压裂前后测井资料对比

图7 B井酸化压裂前后测井资料对比

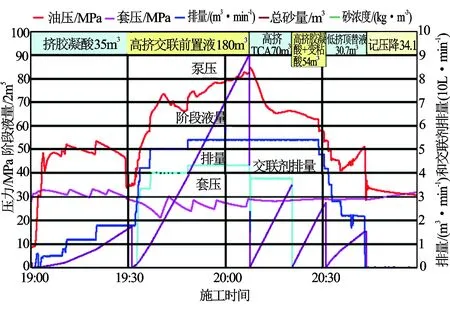

图8 A井酸化压裂施工曲线图

图9 B井酸化压裂施工曲线图

通过酸化压裂前后常规测井曲线对比表明,A井的酸化压裂效果好于B井。为验证分析结果,对比分析2口井的工程酸化压裂施工曲线(见图8、图9)。通过对A井、B井的酸化压裂施工曲线及最终的停泵压力对比可知A井N值为0.76,B井N值为0.72。通过查阅试油结论得知A井日产油5 m3,B井日产油2 m3。测井解释结论显示A井的储层差于B井但试油效果好于B井,说明A井的酸化压裂效果好于B井,这印证了酸化压裂前后测井资料对比的结果,也表明对比酸化压裂前后测井曲线可以有效地评价酸化压裂效果。

4 结 论

(1) 通过酸化压裂前后常规测井曲线对比得知,酸化压裂后自然伽马测井值可能因压裂液中携带陶粒进入地层而变大;井径测井值会有不同程度的扩径现象;双侧向电阻率值均会变小,其差异幅度会增大;有效孔隙度变大,中子、密度、声波等反映孔隙度的测井曲线也有相应反映。酸化压裂后的储层渗透率和导流能力也有大幅度的增加。

(2) 通过酸化压裂前后成像测井资料对比得知,在酸化压裂效果好的储层段会有成组压裂缝出现,而在水平层状地层则酸化压裂前后差别不大。在酸化压裂段下部出现直劈缝,因此在酸化压裂时尽量集中对储层段进行作业以节约成本。

(3) 通过双侧向电阻率差异幅度和酸化压裂过程中的停泵压力变化量建立了2个评价酸化压裂效果的指标M和N。由这2个评价指标得知,酸化压裂前后双侧向电阻率差异幅度越大,停泵压力越小,其酸化压裂效果越好,实例分析验证了其正确性。

参考文献:

[1] 张海娜, 杜玉山, 王善江, 等. 塔河油田奥陶系潜山碳酸盐岩储层特征及测井评价技术 [J]. 测井技术, 2003, 27(4): 313-316.

[2] 董万百. 油井压裂效果分析 [J]. 国外油田工程, 2001, 17(5): 10-11.

[3] 杜建华, 杨丽. 葡31区块扶杨油层压裂效果分析 [J]. 油气井测试, 2005, 14(1): 41-43.

[4] 苏大明. XMAC测井资料评价水力压裂效果的应用分析 [J]. 国外测井技术, 2011(3): 41-43.

[5] 刘兴浩. 酸化压裂工艺在碳酸盐储层中的应用 [J]. 中国石油化工标准与质量, 2008, 36(7): 171-172.