滨海盐碱地白蜡人工林的小气候效应

沈运扩,董智,王丽琴,张志鹏,邵水仙

(山东农业大学林学院,山东省土壤侵蚀与生态修复重点实验室/泰山森林生态站,271018,山东泰安)

小气候(microclimate)是指在相同的大气候和 局地气候范围内,由于地形、土壤和植被等下垫面构造和特性的差异,引起水热收支不同,从而形成的近地层特殊气候[1]。小气候的形成是植被与环境耦合作用的结果,是当地生态环境质量的综合反映[2]。德国于1924年建造的第一座森林观测塔是国外对小气候研究的开始[3],而中国对小气候的广泛研究开始于江爱良等对橡胶林和防护林小气候的研究[4]。近年来,国内外学者对城市、森林、草原、农田、湿地、湖泊、海岸以及干旱区戈壁、绿洲、荒漠等地区不同树种的小气候进行了大量的研究[5-11],但是对滨海盐碱地人工林小气候的研究很少见。近2年来,随着雾霾天气的日益严重,有关改良局地小气候环境质量的研究越来越多。

滨海盐碱地的改良利用一直是国内外研究热点[12],人工造林可以改变下垫面的植被状况,是人工改造小气候的一种有效措施[13]。白蜡(Fraxinus chinensis Roxb)是改良滨海盐碱地的主要造林树种,是为数不多的表现优良的大乔木树种,因此,研究白蜡林的小气候效应具有重要的意义。笔者利用HOBO小型自动气象站对滨海盐碱地白蜡人工林的小气候效应进行观测,以期揭示白蜡人工林在动力、热力效应方面的变化,为滨海盐碱地生态造林小气候改善效应的评价提供参考。

1 研究区概况

试验区位于山东省滨州市沾化县西部的下洼镇杨家营村,地理坐标为 E 118°02'7.0″,N 37°43'9.2″。地貌类型为黄河冲积平原浅平洼地,海拔1.6~2.4 m。研究区属暖温带半干旱东亚季风区,多年平均温度12℃ ,平均降水量610.3 mm,降水多集中于6—9月,年蒸发量2 095.1 mm。多年平均日照时间2 699.2 h,日照率61%。多年平均风速2.6 m/s,大风时间每年21 d,多在3—5月发生。试验区地势平坦,土壤类型为盐化潮土,土壤养分含量低,保水保肥性差,盐碱程度严重,含盐量0.3% ~1.0%,pH值>7.5。试验区为山东生态造林项目人工林营造区,造林树种为白蜡,林龄4 a,平均树高5.3 m,平均冠幅3.2 m×2.5 m,株行距2 m×3 m,造林密度约为1 666 株/hm2。

2 研究方法

2.1 观测内容

采用美国ONSET公司生产的HOBO小型自动气象站(H21-001)以及北京长英科技生产的纽扣式温度自动记录仪(DS1921),定位观测2012年4—10月一个生长季白蜡林地与旷野的小气候因子,研究白蜡林内与旷野的动力效应、热力效应与水文效应的变化。观测内容包括空气温度、空气相对湿度、风速、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等。为明确研究区小气候的季节变化规律,季节划分采用通用的气象划分法,即以公历3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12—翌年2月为冬季。为更好地描述和分析各季节小气候的典型变化,分别以4月、7月和10月的观测数据代表春夏秋3季。

2.2 仪器布设及采样间隔

在选定的白蜡人工林(造林面积0.5 hm2)林地中心和距离林缘20H(H表示防护林平均树高)的旷野裸地,分别架设HOBO小型自动气象站,并设3个重复,在离地面2 m高度处安装辐射、大气温湿度、风速等传感器,进行太阳总辐射、大气温湿度、土壤温湿度、风速的定位观测,其中,土壤湿度观测值为0~20 cm的平均体积含水量,土壤温度观测0~20 cm深度平均土壤温度。同时采用纽扣式温度自动记录仪分别测定0~10、10~20和20~30 cm的土温。

所有观测项目均为同期同步观测,HOBO小型自动气象站数据采集器设定为每15 s自动采集1次数据,纽扣式温度自动记录仪设定为每5 min自动采集1次数据,所记录数据均为该时段的平均值。

2.3 数据处理

使用Excel2003和SPSS17.0对数据进行处理分析。在处理数据时,以旷野为参照点,采用林地内外小气候因子的对比分析法,用同期旷野小气候因子减去林内小气候因子的差值来分析生态造林白蜡林地对滨海盐碱地小气候的影响。采用均值T检验(α=0.05)比较林内外不同数据组差异,用Pearson相关系数评价不同气象因子之间的相关关系。

式中:E为防风效益,%;v为平均风速,m/s;v0为旷野平均风速,m/s。

3 结果与分析

3.1 热力效应

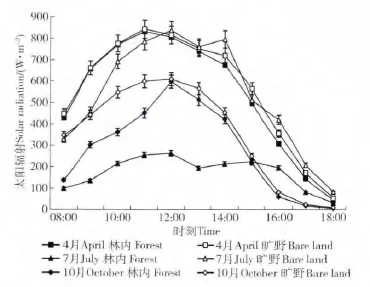

3.1.1 对太阳辐射的影响 太阳辐射是地球能量的总来源,也是气候形成的总动力。在晴天全光照条件下,无论是林内还是旷野,太阳辐射日变化均呈现倒U型曲线(图1)。早晨太阳总辐射随着太阳高度角的升高而增大,在12:00左右达到峰值,之后太阳总辐射逐步减小,至傍晚达到最低。各季节太阳辐射的日变化规律一致,均表现为林内的总辐射强度始终显著低于旷野(P<0.05),且辐射的日较差高于旷野。

对比各季节林内旷野太阳总辐射的变化发现,旷野平均太阳辐射春季>夏季>秋季,而林内平均太阳辐射春季>秋季>夏季,林内夏季太阳总辐射显著低于旷野,春、夏、秋3季太阳总辐射林内比旷野平均降低23.2、361.0和76.5 W/m2,降低比例分别为4.1%、67.5%和21.4%。这说明林内太阳辐射日变化不仅受到太阳高度角和大气透明度的影响,更受到下垫面人工林冠层、叶面积和叶特性等因素的影响。在林木生长旺盛的夏季,由于冠层生长达到最大,浓密的冠层对太阳辐射产生强烈的反射,使得林内的辐射总量减少。而春季由于新叶刚开始生长冠层尚未达到最大,冠层对总辐射的影响较小;至秋季则因部分叶片开始发黄脱落,冠层的反射功能随之减弱,因而总辐射减少的幅度要小于夏季。

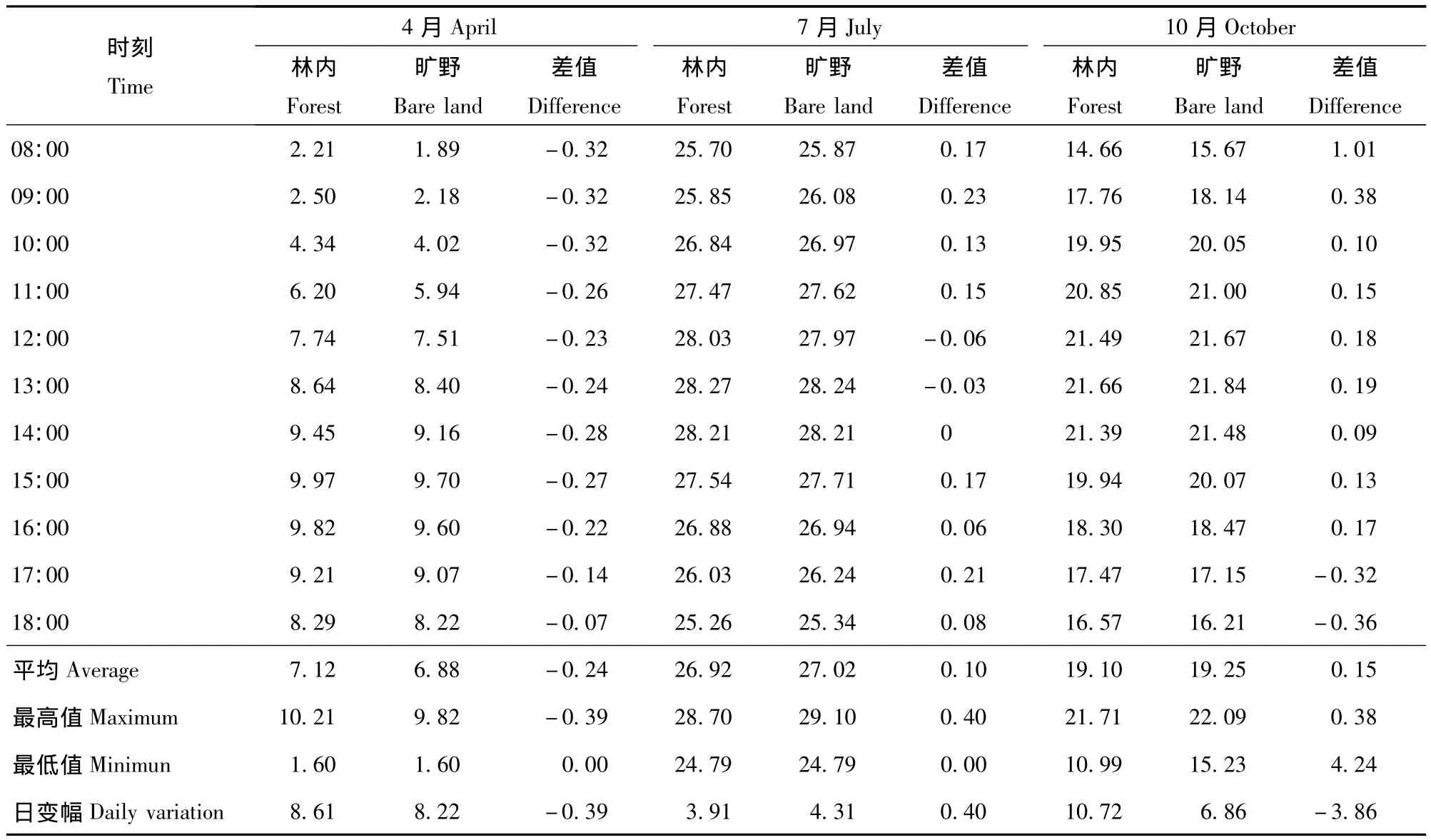

3.1.2 对气温的影响 由表1可知,林内外空气温度日变化规律基本一致,08:00温度开始上升,13:00—15:00达到峰值,而后温度逐渐下降,整个日变化进程呈现一种单峰型曲线,这跟太阳总辐射日进程基本一致,但曲线峰值比太阳辐射延迟1~2 h。从一天内林内与旷野气温的变化来看,二者相差不大,平均在0.10~0.24℃,最大为0.40℃;且林内旷野气温差在上午较大,随着气温的升高,差值逐渐减小,在午后或傍晚温度差值最小。整体上看,白蜡人工林对林内、旷野的气温影响较明显,这与其他观测[14-15]一致。这可能是因为气温除受到林带的影响外,还受天气类型、风力大小、乱流交换强弱的影响。

图1 林分和旷野不同月份太阳辐射日变化Fig.1 Diurnal variation in solar radiation of forest and bare land in different months

从季节上来看,林内外空气温度均呈现夏季>秋季>春季的规律;而且春季林内外温度差值为负值,即林内温度高于旷野,夏、秋季节温度差值基本为正值,即林内温度低于旷野。从气温日变幅来看,夏季林内小于旷野,春、秋季节林内大于旷野。这说明白蜡人工林在春季大气温度较低的情况下发挥了保温作用,在夏、秋季节在气温较高时起遮荫降温作用,缓和了空气温度的日变化。

表1 林内和旷野不同月份空气温度日变化Tab.1 Diurnal variation in air temperature of forest and bare land in different months ℃

3.1.3 对土壤温度的影响 由图2可以看出,白蜡人工林对地温的影响比气温明显。由于白天太阳辐射热量聚集在地表后逐渐向下传输,土壤温度呈现出一定的日变化规律。在垂直梯度上,0~10 cm土层温度呈现急速上升缓慢下降的趋势,10~20 cm土层温度则是缓慢上升的趋势,20~30 cm土层温度变化比较平缓(图中线条密集,未在图中标出),土层越深,温度达到峰值的时间越晚。不同土层日间温度变幅随土层深度的增加而下降,旷野土壤温度日变幅大于林内,0~10、10~20和20~30 cm土层土壤温度日变幅林内分别为4.2、2.5和1.3℃,旷野分别为7.8、3.0和1.4℃。

图2 林内和旷野不同月份土壤温度日变化Fig.2 Diurnal variation in soil temperature of forest and bare land in different months

表2 林内和旷野不同月份0~20 cm土壤温度变化Tab.2 Diurnal variation in 0-20 cm soil temperature of forest and bare land in different months ℃

由于20~30 cm温度变化相对较小,笔者对0~20 cm土层平均温度进一步研究(表2),发现0~20 cm土壤平均温度表现为夏季>春季>秋季,土壤温度日变化均表现为先增加后下降的趋势,林内土壤温度在15:00左右达到最大值,旷野略有提前,旷野土壤温度以及温度日变幅均显著高于林内。由于白蜡树冠的遮荫效应,使得到达林地上的太阳辐射减小,从而改变了林地表面的热量状况,造成了白天林内土壤温度低于旷野。

3.2 水文效应

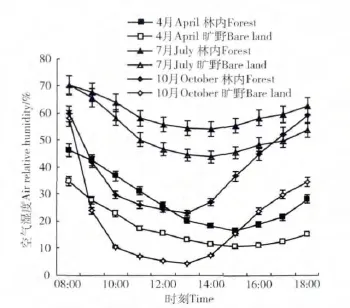

3.2.1 对空气相对湿度的影响 由图3可以看出,林内外湿度日变化规律基本一致,呈现近U型曲线,08:00时最高,然后随时间而降低,达到最低值而后逐渐增高,这与太阳辐射的日变化成相反的变化。空气相对湿度林内明显高于旷野,而林内空气湿度日变幅也小于旷野。

从不同季节看,春、夏、秋3季空气湿度最高值均出现在08:00左右,而最低值分别出现在15:00、14:00和13:00左右,平均空气湿度表现为夏季>秋季>春季,春、夏、秋3季林内外空气湿度差值分别为10.36%、7.59%和18.61%,空气湿度日变幅表现为秋季(57.3%)>春季(26.5)>夏季(24.0%),高于陈佳瀛等[16]得出的夏、秋季林内分别比旷野大4.4%和6.7%的结果。方差分析表明,林内外之间存在显著差异(P<0.05)。由于白蜡人工林的遮荫和阻风作用,与旷野比较,林内树木和地表蒸发蒸腾出的水分能在近地表停留较长时间,从而增加空气湿度,说明白蜡人工林具有良好的增湿效应。

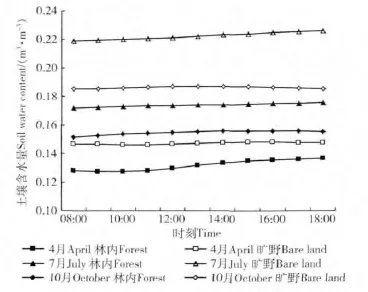

3.2.2 对土壤湿度的影响 土壤含水量的日变化虽小,但在一定程度上仍然可以反映部分土壤湿度变化特征。由图4可知,无论是林内还是旷野,0~20 cm土壤含水量日变化有波动但不明显,0~20 cm土壤湿度季节差异显著;但总体来看,旷野土壤含水量大于林内,林内外土壤湿度差值表现为夏季>秋季>春季,降低土壤湿度比例夏、秋、春3季分别为21.8%、17.0%和10.5%。

一般来说,林内土壤湿度要比空旷地高;但是从以上结果可以看出,白蜡林根系的耗水作用强于林分的遮荫保湿作用,导致0~20 cm的土壤水分含量有林地反而低于无林地。

3.3 动力效应

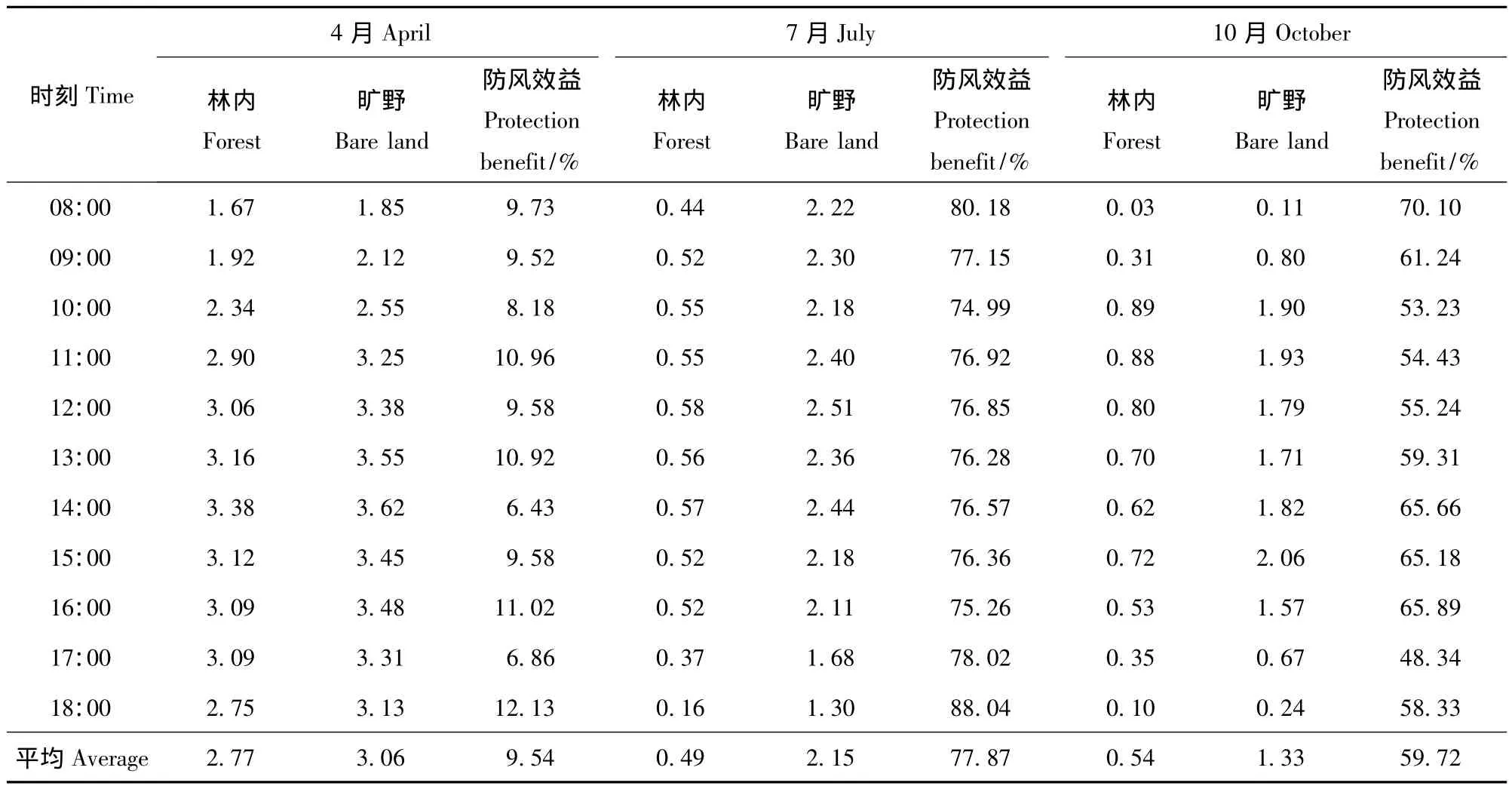

白蜡人工林的动力效应主要体现在对风速的影响上。4—10月的风速观测表明,一天内白蜡林内平均风速始终低于旷野,风速日变幅旷野(1.55 m/s)大于林内(0.88 m/s)(表3),白蜡林的阻挡能明显降低林内风速,防风效益显著(P<0.05)且在一天内比较稳定。

图3 不同月份空气湿度日变化Fig.3 Diurnal variation of air humidity in different months

图4 不同月份0~20 cm土壤湿度日变化Fig.4 Diurnal variation of 0-20 cm soil moisture in different months

从季节来看,风速表现为春季>夏季>秋季,而防风效益夏季最高,平均77.87%;秋季次之,平均59.72%;春季防风效益最低,仅为9.54%。

滨海盐碱地人工种植白蜡林后,改变了原来的地表性质,增加了地表覆盖度,提高了地表粗糙度。当风穿过林地时,大气流被林木阻挡分割成很多小气流,损失部分动能,小气流一部分与树干及枝叶摩擦,动能转化为热能,一部分摇曳枝干转化为机械能,从而风能总体减小,林内风速减弱。

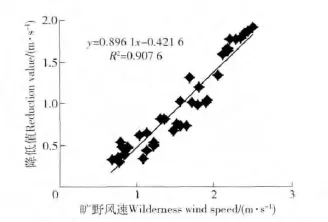

经分析,当白蜡人工林枝叶生长完全(郁闭度稳定)时,在测定风速范围内,其降低风速值与风速的大小呈显著的线性正相关,其相关系数R在0.9以上。图5是汇总7月、8月、10月的观测数据并去除零值所做的散点图,其回归方程为

表3 不同月份风速观测结果Tab.3 Observation of wind speed in different months m/s

图5 白蜡林降低风速的效应Fig.5 Effect of reducind wind speed in Fraxinus chinensis

式中:y为林地降低的风速值,m/s;x为旷野风速,m/s。相关系数R为0.907 6,y的标准差为0.17。

3.4 小气候因子相关性分析

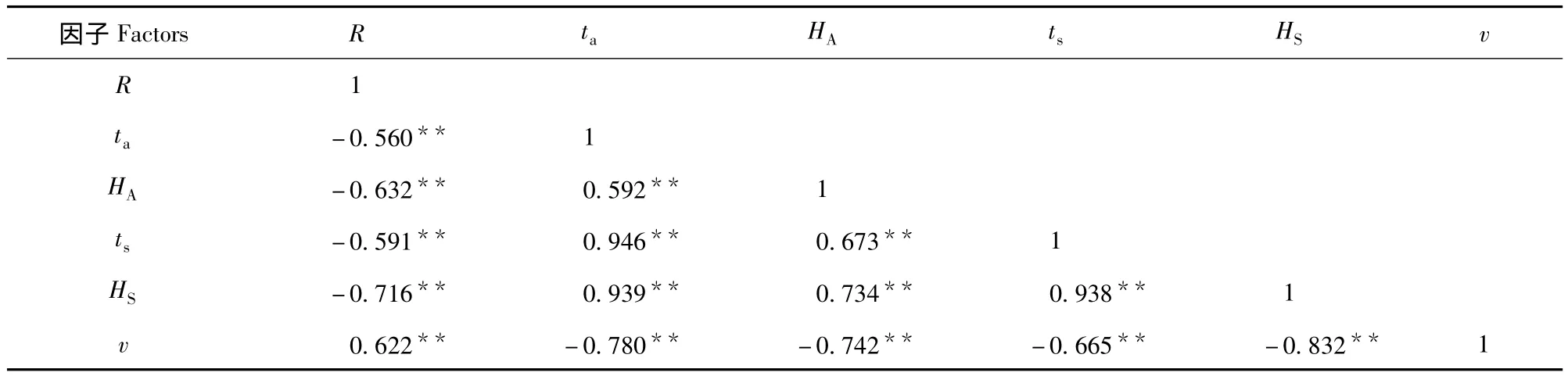

对林内太阳总辐射R、空气温度 ta、空气湿度HA、土壤温度ts、土壤湿度HS、风速v这6个指标进行相关性分析。结果表明,各气象因子两两之间极显著相关(表4),说明各因子之间相互影响、关系密切,其中风速与太阳辐射为极显著正相关,与其他小气候因子为极显著负相关,相关关系最好的为气温和土温,相关系数达到0.946。

表4 林内主要气象因子相关性分析Tab.4 Correlation analysis among major microclimate factors in forest

4 结论

1)白蜡林具有良好的遮荫效应。林内外的太阳总辐射日变化均呈倒U型曲线,春、夏、秋3季林内比旷野分别降低了4.1%、67.5%和21.4%,遮荫效果表现为夏季>秋季>春季。

2)白蜡林具有降低风速的作用。夏季防风效益最高(77.87%),秋季次之(59.72%),春季最小(9.54%)。说明白蜡林夏季防风作用更强,当白蜡林郁闭度稳定时,其降低风速的作用与风速的大小呈显著的线性正相关。

3)白蜡林地能降低表层土壤温度。0~20 cm土壤温度表现为夏季>春季>秋季,旷野土壤温度以及温度日变幅均显著高于林内,不同土层日间温度变幅随土层深度的增加而下降,而深层土壤温度变化不明显。白蜡林对土壤湿度也有一定的调节作用,旷野土壤含水量高于林内,但土壤湿度日变化不明显,林内外土壤湿度差值表现为夏季>秋季>春季。

4)空气温度日变化为单峰型曲线,早晚低,正午高,整体上与太阳辐射变化一致,但峰值出现时间延迟1~2 h。春季林内空气温度高于旷野,起保温作用,夏季和秋季林内温度低于旷野,起遮荫降温作用,而气温日变幅林内均小于旷野,温度变化比旷野缓和。

5)白蜡林具有增加林内空气湿度的作用。空气湿度日变化规律与太阳辐射相反,呈现近U型变化,空气湿度日变幅表现为林内<旷野,平均空气湿度表现为夏季>秋季>春季,林内外平均差值春、夏、秋分别为10.36%、7.59%和18.61%。当地气候比较干燥,种植白蜡林能增加区域空气湿度,从而改善人体舒适度和植物生长条件。

[1]徐德应.森林与大气[G]∥周晓峰.中国森林与生态环境.北京:中国林业出版社,1999:45-63

[2]徐丽萍,杨改河,冯永忠,等.黄土高原人工植被对局地小气候影响的效应研究[J].水土保持研究,2010,17(4):170-175

[3]贺庆棠.中国森林气象学[M].北京:中国农业出版社,2001:6

[4]张璐,林伟强.森林小气候观测研究概述[J].广东林业科技,2002,18(4):52-56

[5]张远彬,王开运,鲜骏仁,等.川西亚高山白桦林小气候的时空动态特征[J].应用与环境生物学报,2006,12(3):297-303

[6]陈佳瀛.城市森林小气候效应的研究:以上海市浦东外环林带为例[D].上海:华东师范大学,2006

[7]王岩,魏忠平,潘文利,等.辽河三角洲泥质海岸防护林小气候效益研究[J].水土保持研究,2011,18(4):65-68

[8]Fetcher N,Oberbauer S F,Strain B R.Vegetation effects on microclimate in lowland tropical forest in Costa Rica[J].International Journal of Biometeorology,1985,29(2):145-155

[9]毛东雷,雷加强,李生宇,等.策勒绿洲-沙漠过渡带小气候的空间差异[J].中国沙漠,2013,33(5):1501-1510

[10]Zhu Jiaojun,Tan Hui,Li Fengqin,et al.Microclimate regimes following gap formation in a montane secondary forest of eastern Liaoning Province,China[J].Journal of Forestry Research,2007,18(3):167-173

[11]陈宏志,胡庭兴,龚伟,等.我国森林小气候的研究现状[J].四川林业科技,2007,28(2):29-32

[12]李秀芬.黄河三角洲盐碱地造林技术研究[D].北京:北京林业大学,2012:17-19

[13]贺庆棠.气象学[M].修订版.北京:中国林业出版社,2006:191-193

[14]林永标,申卫军,彭少麟,等.南亚热带鹤山三种人工林小气候效应对比[J].生态学报,2003,23(8):1657-1666

[15]司建华,冯起,张小由,等.荒漠河岸林胡杨和柽柳群落小气候特征研究[J].中国沙漠,2005,25(5):668-674

[16]陈佳瀛,宋永昌,王爱民.上海外环林带小气候效应的研究[J].生态环境,2005,14(1):67-74