新忽热古城址病害特征及成因分析

贾 甲,付 菲

(西北大学文化遗产学院,陕西西安 710069)

新忽热古城址病害特征及成因分析

贾 甲,付 菲

(西北大学文化遗产学院,陕西西安 710069)

新忽热古城址是内蒙古阴山以北草原地区已发现的规模最大的古代城址,具有非常高的历史科学价值。遗址整体保存较差,主要病害类型有片状剥蚀、淘蚀和裂隙,以及冲沟、生物破坏、人为破坏等。经对其病害成因分析,得出影响遗址保存的不仅有遗址土的自身性质与建筑工艺遗迹等自身因素,还包括风、降雨、可溶盐等环境因素。

新忽热古城遗址;病害特征;成因

新忽热古城址是内蒙古阴山以北草原地区已发现的规模最大的古代城址,位于乌拉特草原东南部,乌拉特中旗新忽热苏木西北1公里,经研究认定其为《蒙古秘史》中记载的兀剌海城,即成吉思汗西征西夏时第一个攻下的城池[1],为第七批全国重点文物保护单位。对解开成吉思汗的西征路线之谜具有非常高的历史科学价值。

解放初期城墙基本完整,上面可并行4辆牛车,可现在城墙缺损较多,病害发育严重,亟待保护。文章全面地对各面墙体所存在的病害类型与发育程度进行阐述,并分析探究影响病害形成与发育的主要因素,为后期的保护加固工作提供依据。

一、新忽热古城址保存状态

新忽热古城址平面形制呈方形,城墙由黄土夯筑而成,原边长约950余米。目前,东墙残存约875米,西墙残存约658米,南墙残存约776米,北墙残存约647米。墙体两侧均有沙土堆积,堆积较少处沙土掩埋墙体底部,堆积较多处墙体已完全被掩埋不见。东、南、北墙墙体相对完整,缺失较少,西墙则情况较差,大部分墙体消失,仅有南端几段不连续的墙体存在。

东墙整体稳定性较好,墙体两侧底部被沙土掩埋,风化严重;北端墙体坍塌消失,坍塌断口处裂隙发育较多。西墙整体稳定性较差,风化严重;北端长约260 m墙体已完全消失,中段墙体已完全被沙土覆盖掩埋,南段墙体坍塌严重,剩余小部分墙体保存状况不佳。南墙整体稳定性较好,风化严重;北侧墙体基本被沙土掩埋,只露出顶部少许墙体;南侧墙体底部被沙土掩埋。北墙整体稳定性较好,风化严重;北侧墙体基本全被沙土掩埋,南侧墙体底部被掩埋,未被掩埋墙体风化严重,夯层之间薄弱层淘蚀厉害;东端墙体坍塌严重,发现数条巨大裂隙。

二、新忽热古城址病害现状

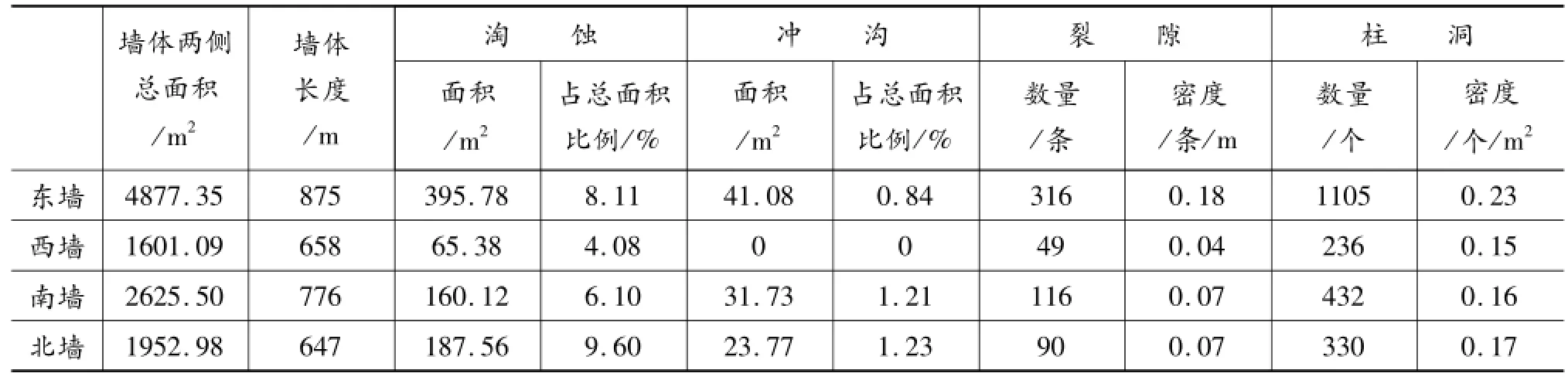

根据对新忽热古城址的现场病害调查结果显示,新忽热古城址的病害类型有片状剥蚀、淘蚀、裂隙发育、冲沟、生物破坏、人为破坏等[2](表1)。

表中结果显示,各面墙体淘蚀面积达到墙体面积的8%左右;而冲沟面积所占比例基本小于0.1%;裂隙分布平均每100米就有将近10条裂隙,由于此次裂隙调查只针对开口大于2公分的裂隙,因此0.1%的裂隙分布密度也很大;平均每平方米就有0.2个柱洞存在,分布密集数量巨大;片状剥蚀存在于所有墙面,但表面疏松层剥落严重,使其后坚硬墙面再次暴露于空气中;生物病害主要存在于柱洞及地下,数量与面积无法进行确切统计[3]。综上所述,新忽热古城址的主要病害类型为片状剥蚀、淘蚀、裂隙,冲沟与生物病害存在相对较少。

表1 新忽热古城址病害统计

三、新忽热古城址病害成因分析

(一)淘蚀

淘蚀主要为风力淘浊、酥碱淘浊和冻融淘浊。风力淘蚀主要集中在夯层与夯层之间的薄弱层以及柱洞等特殊位置,而酥碱淘蚀与冻融淘蚀则更多的集中在墙体的底部表面。淘蚀病害分布面积广、数量多、程度严重,是该遗址最为严重的病害之一[4](表2)。

表2 新忽热古城址淘蚀病害统计

表中显示,淘蚀面积所占比例最大的为东墙与北墙南侧,其中东墙为9.32%,北墙南侧为10.87%;其次是西墙与南墙,其中西墙东侧为6.35%,南墙南侧为6.56%;最少的是西墙西侧、南墙北侧与北墙北侧,均小于3.5%。东墙淘蚀面积占墙体面积约10%,因东墙墙体被沙土掩埋较少,即暴露在空气中的薄弱环节(墙体底部和柱洞区域等)相对较多,而这些薄弱环节更易受环境因素的影响,因此淘蚀病害发育较为严重。北墙南侧淘蚀面积占墙体面积10.87%,与东墙病害发育特征有所不同的是北墙淘蚀也与墙体建筑工艺有关——每层夯层的密度不均匀,上部密实下部疏松,导致每层夯层底部的淘蚀较顶部更为严重,形成了独特的凹凸状墙体,因此每层夯层底部、墙体底部以及柱洞区域作为薄弱环节加剧了淘蚀病害的发育。西墙西侧与北墙北侧淘蚀出现相对较少,南墙北侧甚至没有出现淘蚀病害,是因为该侧墙体已全部被沙土覆盖掩埋,薄弱环节存在较少,因此病害发育最少。

综合分析,淘蚀病害的产生主要与其自身因素和环境因素有关。自身因素包括遗址土的性质和建筑工艺。经测试,四面墙体的土级配均不良,结构较为松散,抵抗外营力破坏能力差,同时土体含水率低,塑性指数较低,崩解速度快,说明遗址土体性质整体性质较差,易于受环境影响产生病害。四面墙体均为夯筑而成,而夯层的厚度不一、密度不均,这也是墙体易产生病害的薄弱环节,其中以北墙表现最为严重,经测试,北墙土体密度最小为1.709 g/cm3,且土色偏白,后经XRF检验,证实其所用黄土中添加有灰土,其它三面墙体中并未发现。

环境因素主要包括风、降雨、可溶盐、温湿度等。该地区春季风沙大,以西北风为主,常伴有沙尘,风力以4-5级为常见,最高可达10级以上。经易溶盐含量测试,该地区土体呈碱性,PH值在7.0-8.1之间,可溶盐含量总体较高,在5000毫克/千克-12000毫克/千克之间不等,阴离子SO42-,Cl-含量最大。这说明,土体中可溶盐的主要成分是硫酸盐和氯盐,如此高的易溶盐含量印证了酥碱淘蚀的存在。冻融淘浊主要发生在冬季雪后,该地区虽属于大陆性干旱气候区,但四季明显,季度温差、昼夜温差大,在冬季降雪后,积雪的集中也会造成冻融淘蚀。

(二)裂隙

裂隙发育以卸荷裂隙与建筑工艺裂隙为主。卸荷裂隙集中在东墙北端、西墙以及北墙东端等位置,此类裂隙张开度较大,最大可达数十公分;建筑工艺裂隙分布较为均匀,各面墙体均有出现,此类多裂隙贯穿墙体两侧(表3)。

表3 新忽热古城址裂隙病害统计

表中显示,东墙东侧裂隙分布密度最大,为0.28条/m,其次为东墙西侧、南墙南侧和北墙南侧,分别为0.8条/m、0.15条/m和0.10条/m,最少的为西墙、南墙北侧及北墙北侧,均小于0.05条/m。东墙裂隙最多共316条,平均分布密度为0.18条/m,即平均每5米就会有一条裂隙产生;西墙最少只有49条,虽然西墙墙体长658米,但大部分墙体已经被沙土完全覆盖掩埋,未被覆盖的墙体长仅约200米,即西墙裂隙分布集中在这200 m墙体上,平均分布密度应为0.12条/m;南墙北侧与北墙北侧墙体基本被沙土掩埋,基本未发现裂隙。四面墙体中以东墙裂隙病害最为严重,其它三面墙体情况相近,但因西墙残存墙体本身较薄,又以贯穿墙体的卸荷裂隙为主,因此对西墙的稳定性影响最大。

卸荷裂隙主要发生东墙北端、西墙以及北墙东端等已经发生过失稳坍塌的墙体边缘,如继续发育开裂极有可能导致再次失稳坍塌;而建筑工艺裂隙是当初在筑造墙体时遗留下来的薄弱环节,更易在风、雨等的作用下开裂扩大,但此类裂隙一般不会影响到墙体的稳定性。

(三)柱洞

柱洞本身不算病害,是建筑工艺的遗迹,但因其为风力淘蚀、动物建巢等病害提供了条件,且数量较多,因此本次病害调查也将其单独列为一项进行统计。该遗址柱洞分布规律性很强(在水平方向和垂直方向均以平均1米的间距密集分布),在各面墙体均有出现(表4)。

表中显示,各面墙体柱洞分布密度基本相同,约0.2个/m2,只有南墙北侧数值较小仅为0.03个/m2,是因为该侧墙体基本全被沙土掩埋,只发现5个柱洞,数据不具参考性,而南侧墙体的分布密度则与其它三面墙体相吻合为0.18个/m2。

表4 新忽热古城址柱洞病害统计

柱洞的存在是古代建筑工艺的遗迹,说明该遗址在当初修建时,采用了一定的方法,且柱洞排列整齐,说明该技法在当时运用已比较成熟。通过对大量柱洞内部残留物的清理,在其中几个洞口封堵严密的柱洞内发现了腐朽严重但仍保留其原结构的圆柱状木头,经过木材种属鉴定其均为榆科榆属木材,说明这些木头为当时筑造墙体时的工具,但因大部分柱洞已被动物破坏,所以本就腐朽严重的木头已消失不见,留下的空隙为淘蚀及生物病害提供了条件。

(四)冲沟

冲沟主要有径流型冲沟和裂隙型冲沟,以裂隙型冲沟为主。主要分布在墙体的立面,规模较裂隙大(表5)。

表5 新忽热古城址冲沟病害统计

表中显示,冲沟病害相对较少,只在东墙、南墙南侧以及北墙南侧有所发现,且每面墙冲沟面积较小,约占墙体面积的1%-2%。在西墙、南墙北侧与北墙北侧均未发现冲沟病害。与淘蚀病害分布密度相比,该遗址区冲沟病害程度较轻。

冲沟的形成与降雨和裂隙发育有密切的关系。该地区干旱少雨,年均降水量在106.2—443.7毫米之间,因此年均降水对城址的影响并不大,但每年夏季雨季集中单次降雨量大,则会对遗址产生直接的冲刷与破坏,导致径流型冲沟的形成。裂隙型冲沟是在已有裂隙的基础上发展而来,因此也与原墙体的裂隙规模有关,主要存在于东墙、南墙南侧及北墙南侧。

(五)片状剥蚀

片状剥蚀存在于遗址区所有墙面,该遗址片状剥蚀以鳞片状为主,但表面的疏松层基本脱落,暴露出其后坚硬致密的新鲜墙体。

片状剥蚀的产生主要受风和雨的影响。遗址所在区乌拉特中旗昼夜温差大,季节温差大,风沙严重,雨季集中,偶尔也会出现单次降雨量大的情况,在风和雨的共同作用下导致片状剥蚀的大面积产生。

(六)生物病害

该遗址区的生物病害主要有动物制造的洞穴,鸟类、蛇类在墙体柱洞中搭窝筑巢,牧民在城墙周围放牧导致牛羊对城墙产生的直接间接破坏。部分地区植物根系的发育导致遗址的开裂变形,稳定性下降,为水的流动提供了渠道,促进了遗址其他病害的形成。

(七)人为破坏

除以上几种病害,对遗址影响严重的还有人为破坏。人为破坏主要有修挖窖井、涂刷标语、开垦农田、牧民放牧、建设取土以及修建公路等,这些行为都对遗址产生了不可忽视的影响。

新忽热古城址整体保存状况较差,主要病害为片状剥蚀、淘蚀和裂隙,以及冲沟、生物病害、人为破坏等病害类型。遗址病害是在遗址自身因素与环境影响因素的共同作用下形成的。自身因素包括遗址土的工程特性与建筑工艺遗留下的柱洞。环境影响因素主要为降雨、风、可溶盐、生物因素以及人为破坏。目前遗址病害及其发育都是在以上多种因素交替作用下的结果[5],长期暴露在大自然中,环境因素得不到改善,使遗址保存状况令人堪忧。

[1]王大方.内蒙古文物局专家组考察乌拉特中旗新忽热古城[J].内蒙古文物考古,2008(1):138.

[2]孙满利,王旭东,李最雄.土遗址保护初论[M].北京:科学出版社,2010:94-107.

[3]孙满利,李最雄,王旭东,等.干旱区土遗址病害的分类研究[J].工程地质学报,2007(6).

[4]杨强义,刘炜.丹凤门遗址病害现状及成因分析[J].群文天地,2011(22):81-82.

[5]赵凡,姚雪.陕北建安堡病害调查与成因分析[J].延安大学学报(社会科学版),2012(4):74-79.

[责任编辑 刘国荣]

Deterioration of the Xinhure Site and Its Causes

JIA Jia,FU Fei

(School of Cultural Heritage,Northwest University,Xi'an 710069,Shaanxi)

The Xinhure ancient site is identified by archaeologists as the first captured city by Genghis Khan during hisWestern Xia expedition,so it is of very high historical and scientific value.The whole site has been poorly preserved so far,mainly resulting from weathering and cracks,aswell as uncovering,flaking,gullies,organism damage and human-made deterioration.The poor situation is formed jointly by its own factors and environmental factors.Its own factors include poor soil properties,cracks by poor construction process,postholes.Environmental factorsmainly consist of rainfall,wind,humidity,soluble salts,organism factors,and some other factors,which have notbeen improved.Thereby,its conservation state of the site is very worrying.

Xinhure earthen site;deterioration;causes

K878

A

1004-9975(2014)02-0122-04

2014-01-26

国家科技支撑计划项目(2013BAK08B11)

贾 甲(1989-),女,陕西延安人,西北大学文化遗产学院文物保护学专业硕士研究生。