匮乏体验与风险规避

曹月如

摘要:源于西方的“匮乏”理论并不能解释所有新兴宗教信徒的皈信。在中国农村地区大部分信徒并未经历“匮乏”,其皈信动机不是解除随匮乏而来的紧张感,而是为了构筑“躲避风险”的堡垒,促使这类信徒皈信的社会原因是现代社会变迁。在皈信过程中,经历匮乏者与没有经历匮乏者也不同,前者皈信的关键是该宗教提供的方案解除了其危机,而后者皈信的关键是与该团体内的人有较亲密的信任关系。最后对“皈信”一词的本土含义进行了探讨。

关键词:新兴宗教;皈信;匮乏;风险规避

中图分类号:C912.64; D630.8文献标识码:ADOI:10.3963/j.issn.16716477.2014.02.005

一、问题的提出

19世纪中后期,一些新奇的、另类的、甚至与传统宗教格格不入的宗教团体大量涌现,人们把这类宗教称为新兴宗教。台湾学者郑志明把新兴宗教定义为“在现代社会变迁下各种创新性的宗教团体,是提出了某些新的教义或礼仪的宗教运动与宗教团体,或者整合不同的宗教内涵,展现出其因时制宜的传播特点,进而创立出具有全球性融渗特质的新宗教文化”[1]。此概念强调新兴宗教与现代社会变迁的关系。中国大陆受现代化的强烈影响,新兴宗教的产生基本上都在20世纪80年代之后。

新兴宗教“皈信”现象在学界一直倍受关注。“皈信”(conversion)概念源自西方,它也可被译为“皈依”、“改信”、“改教”。最早对皈信作系统研究的是威廉·詹姆斯,他从心理学角度探讨了基督教背景下的“皈信”,认为皈信是“一向分裂的自我,自觉卑劣和不幸,由于牢牢把握了宗教的实在,最终获得统一,并自觉高尚和幸福”[2]137。从1960到1970年代,新兴宗教大量兴起,社会学开始系统研究皈信。在西方理论脉络下,“皈信”指一个人自我的转型及意义系统的转换,侧重于一个人内在的变化。但是,这一概念用于中国社会文化环境时,可能有不同的指涉。一个在农村中常听到的类似名词是“在教”,其内涵侧重于外在的行为改变而不是自我的整合或是意义系统的改变。台湾学者林本炫对“皈信”一词在东西方不同文化背景下的内涵进行了详细讨论,并将其外延与内涵进行改动,定义为“个人任何宗教信仰状态的改变”[3],以便在东西方文化环境中都能适用。本文采用这一较宽泛的定义,来指称农村新兴宗教的“皈信”现象。

社会学界的皈信研究一开始受到重视的是“边缘论”,认为是边缘化的处境促使人转向来世以寻求解脱或补偿[4],这种视角将皈信看作是人对环境的被动反应。过去的皈信研究之所以将人看作是被动的,是受了世俗化理论的影响。这种理论认为宗教是非理性的,在现代理性化浪潮中必然被淘汰。至1980年代,宏观的世俗化理论开始遭到质疑,学者们开始以移情方式来理解宗教活动。在皈信研究中影响最大的是美国宗教社会学家斯达克等人提出的“理性选择理论”。该理论把人看作是权衡利弊的“理性人”,其皈信是个体的理性选择而不是非理性行为,是个体对宗教的主动追寻。斯达克等人总结了影响皈信的重要因素,认为“匮乏是促使人们接触异常宗教团体的重要因素,但之前是否通过人际网络接触过宗教团体成员却是必不可少的,人们只有在接受了活跃的超自然者的看似合理性之后,才有可能加入异常的宗教组织。而且匮乏的重要性是个变量。如果周围社会环境对异常宗教团体有敌意而使加入这个团体要付出很大的代价,在这种情况下,匮乏在增员的过程中更为重要”[5]338343。“匮乏”在威廉·詹姆斯看来主要是指在个体竭力摆脱罪恶感时的无力状态,是心理上“暂时的衰竭状态”,并引起了情感危机[2]153。斯达克等人也注意到了“匮乏”引起的情感上的波动,但主要从社会学角度解释其含义,“匮乏”指遭遇到烦扰的事,长时间感受到紧张[5]342。斯达克的理论能否解释中国的新兴宗教现象?中国的新兴宗教信徒是否在皈信时也经历了“匮乏”?

本文以河北省S县L村的田野资料为基础,分析新兴宗教信徒皈信的动机与过程,同时对西方宗教社会学相关理论的本土适用性作出思考。

二、新兴宗教的传播状况

全国新兴宗教中分布最广、影响最大的是三赎基督教。该新兴宗教团体自称是 “传福音”的组织,官方称其为“三赎基督教”。这是一种异化的基督信仰,由陕西耀县农民季三保于1989年创立,他之前曾加入过基督教,在所掌握的基督教宗教知识基础上模仿、改造、简化之后创造了新的教义。他自称掌握着救赎的秘诀,凡是信他是基督的,能除灾祛难,规避风险;不相信的,在末劫来临时将遭毁灭。因为该组织提倡有病不看医生,只求告神,致使许多人错过治疗机会而受害,也因对社会安定造成很大威胁,被国家定为邪教予以取缔。但是,各地农村地区还是有不少人加入这种极端的新兴宗教团体。

该教没有固定的皈信仪式,所以无法像界定基督教信徒那样以受洗作为标准。教内人认为,只要一个人承认信仰三赎基督,而且他家人不反对,这一家人都是信徒,不管他信的时间长短。这一标准显然过于宽泛。本文以能定期参加宗教活动三个月为标准,来界定是否属新兴宗教信徒。

中国新兴宗教信徒大部分分布在农村,这一点与其他国家有显著不同。其他国家,比如美国、日本,甚至是中国的台湾地区都有城市化特点,而中国新兴宗教有农村化特点。为了掌握该教的信仰状况,我们在河北省农村进行了粗略的调查,河北省全省十一个市,我们通过抽样方式在每个市抽两个县,每个县抽一个村,调查了信徒的年龄结构和受教育程度。结果显示,各地信徒以女性居多,年龄以50~60岁者居多,多为小学及以下文化程度。对这样的宗教信徒进行研究,不适合以调查问卷形式进行。新兴宗教不受法律保护,有些甚至是政府取缔的对象,因而信徒具有一定的隐蔽性与警觉性,问卷形式也会遭到抵触。所以,笔者选择以田野调查为主要研究方法,以求深入了解新兴宗教在农村这一群体中得以传播的原因和传播途径。

根据实际研究情况,选定S县L村为田野调查点, L村具有普通中国村庄的一切特征,能够大致说明新兴宗教在中国农村的传播情况,因而具有一定的参考价值。L村的村民世代以务农为生,改革开放后,部分村民办起了小型加工厂,还有一些人外出经商或是打工。现在全村共有482户居民,总人口为2190人,年人均收入为7500元,其中18%为农业收入,82%为非农业收入,接近河北省农村平均收入水平。

从2011年7月到2013年3月,笔者陆续在河北S县L村做了6个月的田野调查。“传福音”的组织于1996年传入L村,一年后约有信徒20多人。从初传到现在已有17年时间,L村有人加入该宗教团体,也有人退出或去世,信徒的总体数目变动不大,现有信徒31人,其中,30~40岁信徒1人,40~50岁信徒2人,50~60岁信徒13人,60岁以上信徒15人。所有信徒中老年女性居多,受教育水平多为小学,这与之前的粗略调查结果相一致。这些信徒分别在五个聚会点聚会,每个点有一个负责人。每个聚会点人数不得超过八个,如果人多就要分开,这也是为了增加隐蔽性。每周聚会一次,被称为“守安息”,至于要定在哪一天守安息,可由同一聚会点的人商量决定,这样灵活的安排比较适合农村的生活环境。

实际调查过程中,笔者由一位村里的朋友带领去访问,在每一次访问前,都详细说明不会记录受访人姓名、住址,只想了解事实,并一再保证不会做有损于他们的事,但调查进行依然艰难。调查中,有的信徒碍于乡亲情面,不好拒绝,简单介绍了自己的皈信经历;有的直接拒绝访问。这让笔者体会到他们对我这个外来人的戒备心理。调查的五个聚会点的负责人中只有一人透露了较多的信息。深入调查之后,了解到这些信徒防范心强的原因是该组织在如何防范政府的管制方面有制度化规定,不许和不相干的人多谈。不相干的人指信不过的外来人,尤其是与政府有关联的人。而对于熟悉的人,这个组织是完全敞开的。很明显,该组织上层人物对信徒隐瞒了其邪教的处境,但却教导信徒戒备政府的管制。这个组织与政府间存在紧张关系。除此之外,其与周围社会环境间的张力也很大。随后就村民对待皈信的态度进行了调查,通过对村里不同年龄段的非信徒进行访问,得知几乎所有的非信徒都是抱着嘲笑的态度,认为那些信徒有病不医只祷告是愚蠢的行为。对于信徒的配偶来说,60岁以上信徒的配偶多对其信仰持不鼓励、不反对的态度,而较年轻的信徒的配偶对其多持反对态度,认为参加该教花费太多时间,耽误挣钱养家。

三、新兴宗教的皈信动机

按斯达克的理论,当人们通过人际关系网络接触到新兴宗教团体提供的宗教产品时,一部分处于“匮乏”状态的人就可能去主动寻求这些产品。如果加入新兴宗教团体时代价较大,“匮乏”就成为加入新兴宗教的主要原因。调查得知,L村信徒在皈信该宗教时,的确付出了较大代价。

这些新兴宗教团体无论是与政府还是与当地社会间都存在很大张力,也就是说“加入这个团体要付出很大的代价”。依斯达克的理论,“匮乏”是促使信徒皈信的唯一因素。在L村初次接触信徒时,皈信的动机都有个共同的模式:他们得了病,或是家中遭了灾,自从信了“三赎基督”后,病好了,家里平安了。这似乎与斯达克的“匮乏”理论相吻合。但是经过了较长时间的调查后发现,该教中除了脱离匮乏型皈信者外,还有一种规避风险型皈信者,而且前者只占很小的比例,大部分信徒是后者。

(一)脱离匮乏型信徒

寻找脱离匮乏型信徒一直是该宗教团体的工作重点。该教教义规定,神会按信徒所攒的“工价”回报个人,工价就是为神做工挣来的“积分”,虽然它没有具体的量化指标,但总之工价越多从神那里兑换的福气就越大。相反,如果得了神的赐福却不为神做工,就要受到神的管教。攒工价的方式主要有两种:一种是按时守安息,一种是传福音。福音在哪里都可以传,不过信徒更被鼓励去外地传,叫作“开新工”。异乡传教时禁止当地人打听来者的真实信息。这一方面增加了安全性,一方面也增强了传教的效果,因为一定程度的陌生感能增加传教者的神秘性。传福音的目标人群是处于“匮乏”状态的人,这些人较易把“上帝”作为偏方来接受。如果藉此灵性方法得以脱离匮乏状态,则传教成功。尝试过灵性方案的人很多,但最后留下来委身于该教的却很少。在L村31个信徒中,只有两个经历过“匮乏”,一个是62岁的女性糖尿病病人,用宗教的方法出现了好转;另一个家里出了车祸,成为信徒后再没遭遇不幸。尝试者在企图脱离匮乏状态的阶段,说服他人入教的心情非常急迫。因为攒的“工价”越多越能早日脱离困境。可是当这样的努力不能奏效时,尝试者随即失望地放弃了这一方案。

(二)规避风险型信徒

大部分皈信者的真正动机是规避风险。该教宣传口号是 “有病治病,无病保平安”,不花钱就治病的应许非常有吸引力,但真正让信徒留在该教的原因是“保平安”。

努力传教一直是该教显著的特点。那些被亲朋好友拉去听福音的人,有些成了皈信者。传教者除了讲解自己如何从神那里得好处外,还带来许多手抄“见证”,当场宣读,某地某人绝症被医治,某地某人蒙神赐钱财,总之是证明神有多“灵验”。这些被拉来的人有一部分愿意尝试宗教性方案以期得到应许的好处,久而久之,成了信徒。这些人虽然有过些小毛病,却没有经历过“紧张”阶段,算不上“匮乏”。正如一个曾加入该团体又退出的“反皈依者”所说的:“真正得了大病的人,信也好不了,参加了一阵子,见不灵,就又不信了。那些一直还信着的人,其实没什么‘实病。”这批信徒具有典型的“规避风险”特征,根据面临的风险来选择自己的行为。规避风险型信徒向人宣传的所谓“灵验的见证”,是他们在皈信之后对当初皈信过程的重构。他们为什么要把皈信原因重构为“脱离匮乏”呢?台湾学者林本炫认为,信徒在皈信过程中面临某种“认知失调”,而消除认知失调的主要方法就是强化已选方案有价值的一面,并且贬抑另一未选方案或强调其负性效果一面,也就是一种“爱其所选”的社会心理过程。皈信者为了减轻认知失调,就进行了“自我说服”,[3]事实上,他们也有些头痛、腰腿痛的小毛病,但并没有带来紧张感。他们“脱离匮乏”的见证不是促使其皈信的主要因素,而是为了向自己和他人证明当初的选择是正确的。

规避风险与躲避危险不同。在传统社会,中国农村也经常利用宗教或巫术的方法乞福纳祥、获利消灾。小农经济最渴望安稳,而旱灾、洪灾、传染病、战争等常常威胁到人们的生命安全,这种看似迷信的方法是在科学不发达的时代人们面临危险时不完全放弃勇气和希望的表现[6]。但是,现代社会的风险不同于传统社会的危险,现代的风险虽然不会立刻威胁到人的生命,但核战争、环境污染、食品安全、制度性风险已不再是地方性的,而是全球性的。乌尔里希·贝克总结了“风险社会”的特点,就是不确定因素无处不在,未来不可预期[7]。从20世纪80年代以来,中国农村进入了快速转型期,社会发生了“系统性” 变迁,过去的经验已不能指导现在的生活,呈现吉登斯所说“断裂性特点”,以前的生活经验对现在的帮助十分有限[8]。传统权威被挑战,社会迅速多元化。无人能逃避社会转型带来的冲击,其中50~60岁的人所受冲击最大。他们在改革开放前被以传统方式养育成人,从传统的仓库里拿到了处理生活问题的工具,却在成家立业以后遭遇全新的现代社会转型,只能被动地应付瞬息万变的生活情境。无人能逃避“社会断裂”和“社会风险”的影响,但这些人尤其感到迷茫和焦虑。新兴宗教“有病治病,无病得平安”的应许对他们格外有吸引力。所以农村新兴宗教皈信者大部分是五六十岁的“规避风险型”信徒。同样是求平安,传统社会中人们乞求的是躲避生命威胁,而现代新兴宗教信徒乞求的是规避“不确定的风险”。斯达克的理论在解释中国农村新兴宗教的皈信现象时没有足够说服力,匮乏不一定是皈信的必要条件,对平安的功利性需求才是根本原因。对此,梁丽萍对山西佛教徒与基督教徒的皈信研究中也有同样的发现[9]。

四、新兴宗教的皈信过程

斯达克认为,经历匮乏的人通过人际关系网络接触到传教者,对其提供的宗教解决方案感兴趣,双方展开互动,最终成为皈信者。匮乏似乎是皈信过程中的必要环节。可是,中国农村中只有少数人的皈信过程与斯达克等人的观察一致,大多数皈信者是为了“规避风险”,并不一定要经历匮乏阶段,那这些人的皈信过程又是怎样的呢?与前者有何区别?

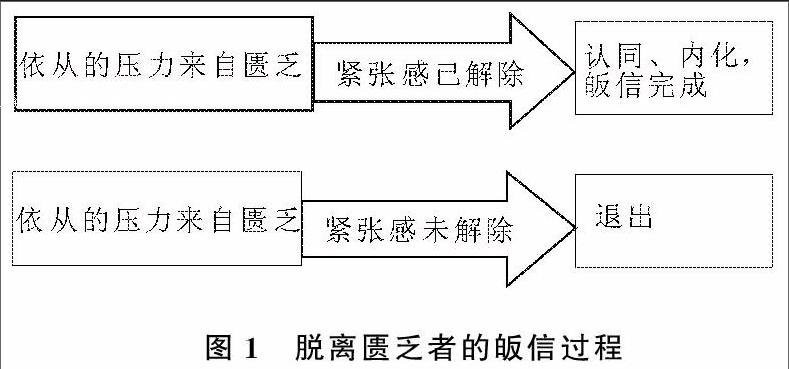

社会心理学家凯尔曼认为,态度的改变分依从、认同、内化三个阶段。依从指人们由于外在压力,为了达到一个更重要的目标而改变自己的态度反应或表面行为。认同是指个人的自我同一性与他人或群体存在依赖关系,或者说个人情感上存在与别人或群体的密切联系,从而接受某些观念、态度或行为方式。认同与依从的区别在于:第一,态度的变化是自愿的,而不是被迫的;第二,认同性的态度变化已不是简单的表面态度反应的变化,而是已有情感因素的改变,并开始涉及态度的认知因素。长期的认同将导致整个态度的根本转变。内化是指个人获得新的自觉的认知信念,并以这种信念评价自己的价值时所发生的完全的态度改变[10]。从“态度改变阶段论”的角度看,经历“匮乏”的信徒的皈信过程与规避风险的信徒皈信过程有很大不同。

(一)脱离匮乏者的皈信过程

处于“匮乏”状态的信徒,正经历负面性生活事件带来的心理压力,急需借助超自然的灵力脱离危机,很容易在依从阶段作出改变。这一阶段的改变是权宜之计,为的是达到功利性目的。在依从阶段,他们会面对来自外界的种种阻力,比如村里人的负面评价或是政府可能的管制,但尽快脱离“匮乏”状态的渴望会大大减轻这种心理上的恐惧。家中其他人一般也不反对,因为全家人都希望赶快脱离困境。如果这种尝试有效,就迅速从依从阶段到达认同阶段,与前来传教的人形成依赖关系,认同其所说的教义,自主自愿地在观念、态度与行为上作出改变,并且努力学习教义及仪式。此时皈信过程完成,他们自认为已经是宗教团体的一员。

如果宗教方案奏效,就成为皈信的催化剂,使这一过程迅速完成;如果宗教方案不奏效,尝试新方案的人就会在依从阶段停止下来。上述两类人态度转变过程,见图1。

经历匮乏者的神秘体验会促使其接受新信仰,在转换过程中基本没有心理冲突,因为他们的需求被满足。他们从依从过渡到内化的时间较短,一旦皈信后就会成为虔诚的信徒。这类人的皈信过程比较符合西方典型的皈信理论,但这样的人较少,尝试宗教性方案的人倒是不少,功利性目的不能实现时,很容易从依从阶段退出。

(二)规避风险者的皈信过程

规避风险者的皈信过程也经历了依从、认同、内化三个阶段。那些被亲友拉来听福音的人进入依从阶段时,主要的压力不是像“匮乏者”那样的负面性生活事件的压力,一方面他们对该宗教“有病治病,没病保平安”的应许感兴趣,另一方面也是要顾及拉自己去听福音的亲友的情面,表面上做出顺从的样子。在亲友的劝说下参加了几次聚会后,对宗教团体的活动由陌生变得熟悉,排斥的心理减少,还可能与团体内的人形成一定程度的亲密关系。因为聚会时一个主要内容是祷告,那些需要祷告的事都是自己内心中最困扰的事,在彼此分享与代祷的过程中,“自我”有了更深层次的表露,正是在表露难处时心和心产生相连接的感觉,进而产生对团体的归属感与认同感。一旦情感上产生了与别人或群体的密切联系,就对团体的某些观念、态度、行为方式有了一定程度的接纳,此时就进入了“认同”阶段。如果这个认同阶段时间足够长,就能使人对宗教团体的整个态度产生根本性变化。进入认同阶段后,这些人在接触宗教团体时由被动变主动,开始了教义的学习,当对宗教团体有了足够多的认知后,他们会内化宗教团体提供的价值观,此时皈信过程完成。上述这类信徒的皈信过程见图2。

这一过程并不都能顺利完成,有时会因各种因素而中断。也许是宗教团体内信徒热情不够,不能坚持按时聚会,致使“准信徒”接触该团体的机会少。也许是“准信徒”家人的激烈反对,使其在认同阶段中止了对宗教活动的参与。但如果皈信进行到了“内化”阶段,此时的转变已涉及到认知与情感层面,家人的反对能起的阻挠作用就不大了。

(三)脱离匮乏和规避风险的转变差异

斯达克的理论主要是从行为上分析皈信,不易看出“脱离匮乏型”皈信者与“规避风险型”皈信者的区别。如果分析两者态度改变的过程,就可以看出“脱离匮乏者”的皈信过程是突变式的;而“规避风险者”的皈信过程是渐变式的。二者的皈信都需要人际关系网络,这样才有接触新兴宗教团体的可能性。但是后者更依赖于网络中的“信任关系”,有了较亲密的信任关系,才有可能使皈信者进入依从阶段,长期接触该宗教团体,并从依从阶段过渡到认同阶段,最后完成内化与皈信。从L村来看,除少数几个信徒分散在村子的各处外,大多数集中在村子的东北角一带。据说当初是顺着一条街传的,可见亲朋间的信任关系是“规避风险型”皈信的一个重要条件。

皈信也受到宗教组织的宏观设计的影响,在以上讨论的“三赎基督教”中,就有这样的设计:“异乡传教”和“经营聚会点”相结合,并且用积分做动力促使信徒们步步深入地卷入到这两种活动中。推行“异乡传教”主要靠发展“脱离匮乏型”信徒来完成宗教组织在异地的分化过程。异乡传教成功,就努力经营聚会点,让该组织在当地固化下来,就能招徕“规避风险型”准信徒参与定期聚会,使其在聚会点了解宗教仪式及教义,保持长时间参与。只有“认同”阶段足够长,才会出现“内化”,最终完成皈信过程。

五、讨论

皈信在西方圣俗二分的文化环境中所指涉的是圣洁的神对罪人的“救赎”,是个体内在自我的变化,通常这种变化是在个体处于“匮乏”状态时发生,此时人会思考马克斯·韦伯的所谓“意义问题”,感受到宗教的强大吸引力,基本上会经历“罪恶-改变信仰-新生”的模式。但是,在东方“天人合一”的文化环境中,皈信指涉地是信徒体验到神化的人能帮助其在此世“祛灾避难”,人们愿意依宗教团体的教义指引去行动,其基本模式是“神显灵-改变信仰-接受该教的生活方式”。这种皈信不能说是“围绕着某种宗教中心而进行的自我重组过程” [11]。所以,农村中用“在教”这个侧重实践的词来指称“皈信”,强调宗教对人外在行为的规范及对生活方式的导引。这就提醒我们,在用西方理论解释本土问题时,要慎重思考其“适用性”。 本文只是作了一点粗浅的尝试,“皈信”概念的内涵还有待进一步挖掘,以深入理解中国的文化环境及当前的社会事实。

无论是西方还是东方,皈信都是理性行为。在华北农村地区,人们在皈信的开始阶段就权衡代价与回报,所以传教者明确地宣称“信教不花钱,有病治病,没病可保平安”。整个皈信过程,都是信徒的自由意志在发挥作用,皈信是他们自己的选择。但是,并不像“理性选择论”所宣称的在皈信过程中一定会经历“匮乏”,而接触新兴宗教的过程是主动追寻的过程。皈信者的确在最初接触新兴宗教时有好奇心理,却也没有主动接触新兴宗教,而促使其接触新兴宗教的主要因素是亲朋邻里间亲密的信任关系,而这一过程并非完全主动。如果把适用于西方的理性选择论生硬地套用在解释中国新兴宗教现象上,就很难深入认识皈信的真正原因。“信仰的改变是同人们的自身需要和愿望密切相关的,而这种需要和愿望又是受社会环境的影响”[11]。

事实上,改革开放后短时间内出现的剧烈变迁,造就了皈信的社会文化生态环境,新兴宗教为其提供了寻求“平安”的灵性方案,而农村社会中依然存在的熟人间的信任关系为其传播提供了便利。所以,大部分皈信者的动机是为了构筑一个“规避风险”的堡垒。如果要抑制三赎基督教这类极端型新兴宗教的扩张,除了要制定相关法律以制裁其违法行为外,较妥当的方式是构建完善的社会保障体系,以降低人们对风险的担忧,弱化其皈信动机。

注释:

①据信徒说,如果不好好为神做工,只忙着挣钱等世俗性事务,就会受到神的惩罚,让这个信徒生病或遭灾,为的是让这个人再次悔改归向神。

[参考文献]

[1]郑志明.关于“民间信仰”、“民间宗教”与“新兴宗教”之我见[J].文史哲,2006(1):10.

[2]詹姆斯.宗教经验种种[M].尚新建,译.北京:华夏出版社,2008.

[3]林本炫.改信过程中的信念转换媒介[M]∥林美容.信仰、仪式与社会.台北:中央研究院民族学研究所,2003:550.

[4]戴康生.宗教社会学[M].北京:社会科学文献出版社,2000:77.

[5]斯达克,本布里奇.宗教的未来[M].高师宁,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[6]杨庆堃.中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究[M].范丽珠,译.上海:上海人民出版社,2007:97.

[7]贝克.风险社会再思考[M]∥李惠斌.全球化与公民社会.桂林:广西师范大学出版社,2003:119.

[8]吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000:4.

[9]梁丽萍.中国人的宗教皈依过程:以山西佛教徒与基督教徒为对象的考察[J].宗教学研究,2005(1):123.

[10]金盛华.社会心理学:第2版[M].北京:高等教育出版社,2010:378.

[11]奥戴.宗教社会学[M]. 刘润忠,译.北京:中国社会科学出版社,1990:128.

(责任编辑王婷婷)

Abstract:The “Deprivation” Theory originating from the West does not explain all the conversion into the new religions. In the rural areas in China,part of the believers did not experience “deprivation”.Their motives for conversion are risk aversion rather than the release of the tension.The reason for the conversion of this kind is the modern social change.The process of conversion of the believers who experience deprivation is different from those who didn't experience deprivation. For the former,the key to the conversion is the relief of the crisis.But for the latter,it is the intimate relationship with the religious group. Finally, the paper explored the local meaning of the “conversion” concept.

Key words:new religions;conversion;deprivation;risk aversion