新技术创新生态系统资源整合及其演化关系的案例研究

李恒毅,宋 娟

(中南大学 商学院,湖南 长沙 410083)

一、引言

新技术演进是一个复杂、动态、非线性的过程,是多种因素相互作用的结果。在这过程中,除了技术的研发,更为重要的是技术规则和市场应用等的建立,进而构建新技术创新生态系统[1-5],达到实现新兴技术的商业化的目的[6-9]。正是由于新技术创新生态系统构建不完善,导致大量的新技术的研发并未实现其商业价值,新技术商业化率极低[6]。

新技术创新生态系统的构建,仅凭单一企业的力量无法实现,需要多个企业围绕新技术的开发和应用进行合作,将各自的资源进行整合和发展,形成新技术研发和应用相配套的支持结构。近年来,围绕创新生态系统成员间的价值创造依赖性关系,成为新的研究热点[10],Ander(2006,2010)通过案例研究证明,创新已经不是单个企业可以完成的任务,需要与一系列伙伴的互补性的协同,才能真正为顾客创造有价值的产品和服务[11-12]。Rahul Kapoor(2013)采用纵向案例研究方法分析了创新生态系统中的协同和竞争行为[10]。 张 利 飞 (2009)[13]、张 运 飞 (2008,2009)[14-15]等认为在创新生态系统中,企业技术创新成功最终依赖于众多与之兼容配套的研发协作关系,分析了创新生态系统的风险构成,探讨了创新生态系统的治理机制[16-17]。目前,对“创新生态系统”研究还处于初期[18],对于资源在创新生态系统的作用机理还缺乏深入研究,尤其是较少有研究从资源的角度分析创新生态系统构建过程[18-19]。因此,本文采用案例研究方法,通过分析组织资源、网络资源、系统资源的形成机理,剖析组织资源、网络资源及系统资源之间的关系及其在系统构建过程中的作用,研究新技术创新生态系统的形成。

二、文献研究

资源观是解释企业竞争优势的重要工具[20-21]。Barney(1991)指出,企业资源包括能力、组织过程、企业属性、信息、知识等所有资产,这些资产被企业控制,并能使企业利用这些资产来实现战略目的[22]。张永安(2009)根据创新资源在创新网络中的主要体现形式,将创新资源分成技术资源、人力资源与信息、知识资源三种类型[23]。根据资源存在的方式,学者们将组织资源分成有形资源和无形资源两种类型,有形资源往往是可见的和能够量化的资源,包括资金、各种设备等[21]。无形资源深深根植于企业的历史和非物质资产中,例如专利、知识、企业文化和企业声誉等。当然,无形资源还可以进一步分为人力资源(技能)、知识和企业员工的激励、以企业员工所处工作环境为特征的结构资源(企业文化、路径和规则)、关系资源。朱秀梅(2011)将企业资源将资源划分为知识资源和资产资源两类[24]。本文认为组织资源包括有形和无形资产,这些资产具有战略价值,由企业所有和控制,通过特定的途径所产生和积累,不能离开企业而独立存在,是组织的竞争优势所在。

随着研究的深入,资源概念的研究已拓展到网络层次[25],企业不仅从合作伙伴获得所需资源,同时通过成员间的协同交互作用产生新的资源[26]。Gulati(1999)对网络资源进行了定义,认为网络资源不仅仅存在于企业中,还是存在于企业间网络中,企业网络资源来源于从企业合作伙伴那获取的有价值的信息[27]。Levie(2006)将网络资源定义为联盟伙伴间通过交互活动所转移的资源,包括合作伙伴的声誉、风险资本的获取、合作伙伴的技术能力的获取等[28]。相互的信任,共同的文化,共享的预期,亲近性等特性,是网络层面非常有价值的资产,这些资产不能被网络成员单独拥有。通过网络间的合作,企业不仅能获得合作伙伴所拥有的资源,同时也可从与合作伙伴的交互活动,产生新的资源中获益。网络资源与组织资源不同,不是网络一建立便存在的,必须通过网络成员交互作用才能产生[19]。

创新生态系统演化过程中,需要多个不同资源进行流动[29-30]。Jorg Musiolik(2012)对系统资源进行了定义,认为系统资源是技术创新系统中成员间的交互产生的[19]。系统资源包含了系统层次的技术标准、技术相关的预期、技术的接受度和影响力、核心技术的专有规则等。对于系统成员来说,不同资源其战略价值不同,但在新技术开发过程中具有战略价值,很难通过单一组织开发或形成,除非这些组织具有极强的影响力。大量的实例表明,企业必须通过与其他企业建立合作网络来调整自身的行为,以建立和改变系统资源。系统构建是成员通过密切的交互活动而建立起来的制度、组织结构等系统资源,包括创造和重构价值链[31]。系统构建更多情况下是集体行为的结果,即组织通过双边或多边交互活动的结果[31]。

本文在文献研究基础上,将系统构建过程中的资源分成组织、网络、系统3个层次。其中,将组织控制的资源界定为组织资源,包括技术、资金、人才、政策、信息、企业的关系资源、声誉等。将网络资源定义为网络建立后,网络成员共同开发的资源,网络成员为了实现其战略价值,通过合作所产生的网络资产,包括网络成员之间的信任、网络文化、对共同目标的理解和愿景、网络控制的特定模式、网络的声誉等。系统资源是指为了支撑整个创新生态系统发展而有意识地构建所形成的,主要指企业在联盟过程中所形成的成果,包括在国际社会所取得的经济和社会效益,为政府提供决策咨询与支撑,为行业关键、共性技术的提高的贡献。因此,在创新生态系统中,成员通过与其他组织的协同合作,使得其他成员可以利用该成员的资源[32],进而产生网络资源和系统资源,最终达到系统构建的目的。

三、研究设计

创新生态系统是由多个成员间交互作用所产生的复杂系统,具有动态性、不确定性、非线性等特征。对于这种复杂系统,如果通过问卷法,很难全面获取相关数据。案例研究适合对现实中复杂而又具体的问题进行深入且全面考察,案例研究方法可以捕捉和追踪管理实践中涌现出来的新现象和新问题,如果设定理想的时间间隔,对案例进行深入剖析,将有助于反映该研究案例在不同时期的变化情况。相对于实证研究方法,案例研究更适合应用于动态、具有涌现特征的复杂现象[33]。案例研究可以对某些现象、事物进行描述和探索,为新理论构建奠定基础,或者对现存理论进行检验、发展和修改[34],与基于大样本数据的实证分析相比,案例研究具有获取详细、丰富、深入信息的优点[35],其中,多案例研究更利于理论的构建,其推导出来的结论往往被认为更具有说服力[36]。

(一)案例选取

为了兼顾案例的典型性、可复制性、数据可获取性和研究便利性,本文选择“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”和”半导体照明产业技术创新战略联盟”作为案例研究对象。“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”和“半导体照明产业技术创新战略联盟”是国家试点成功典型,迄今为止,已在行业内外树立了良好的影响力,同时这两个创新生态系统是我国公认的研发、生产、销售平台,成员由产业链上中下游的核心企业组成,包含了较为完整的产业链,能代表众多创新生态系统的形成过程,是我国创新生态系统具有代表性的案例。

Eisenhardt(1989)指出在案例研究的选择过程中,要选择突出的、极端的案例以便于比较,从而能够帮助扩展现有理论。本文案例选取体现了生态系统的典型性,我国已经建立了多个产业技术创新战略联盟,与其他类型创新生态系统相比,产业技术创新战略联盟具有以下特点:产出目标明确,任务分工和权责分配明晰;契约关系的建立,并以符合法律法规的法人身份为基础依据合同法而建,保障功能和约束功能有着法律地位的区别;联盟重点聚焦于产业经济发展急需的支撑性技术、重要关键共性技术,最终期望得到行业技术标准;实现商业价值是联盟最重要的目标。这种边界清晰、技术研发与商业化整合在一起的特征,决定了它是创新生态系统中的典型模式。Yin(1994)提出多案例研究要遵从复制法则,即多个案例的研究,要么能产生相同的结果,要么由于可预知的原因而产生与前一研究不同的结果。

因此,本文案例研究中采用具有不同行业特征的两个创新生态系统,进行跨案例信息的分析、对比,遵照复制法则,保证了案例演化的结果具有更高的可信度[35]。从案例研究开展便利性来看,研究团队所在单位是联盟主要成员之一,且与其他关键成员同在一个城市,且与联盟多数成员建立了长期的合作关系,有利于深入开展实地调研。2011年,中国产业技术创新战略联盟正式成立,该平台为我国试点联盟网络的开展,运行提供了服务保障,该平台建立了专门的网站[37],有典型联盟网络的详细资料,上述两个联盟网络也有各自的专门网站[38],工作报告等信息,便于本研究多样化资料的获取和相互印证比较。

(二)相关信息收集

在案例信息的收集过程中,遵循“三角资料”检定法(Patton,1987),确保研究信息和资料来源多样化,研究数据相互补充和交叉验证(Yin,2003),避免了共同方法偏差,有利于验证同一个事实,提高了案例本身的建构效度[33]。在深度访谈中,进行同一信息不同人员的互相验证,同时采取多种案例信息来源来检定信息。

从2012年开始,作者所在团队共进行了42次的面对面企业人员访谈。联盟成员访谈38次,主要包括中高层管理者、高级技术人员和技术工人;行业专家访谈,对长沙市科技局、知行信创新咨询公司的负责人进行了6次访谈,每次访谈、讨论的平均持续时间约为2小时,并在访谈结束12小时内,对访谈记录进行整理。调研访谈的主要目的是了解所属领域的性质及特征,尤其是网络在系统层面,如何完成各种不同的任务,同时也关注有哪些成员在网络形成和系统构建过程中起到关键作用,经过一段时间的发展后,是否在网络层面形成了特定的结构和竞争力。

通过文献资料获得联盟信息,在中国期刊全文数据库、重要报纸全文数据库、行业统计报告、行业协会刊物等,检索两个案例的相关文献;Google等搜索引擎搜索有关信息;国家知识产权局网站CNIPR中外专利数据库服务平台检索联盟成员的专利申请情况。通过媒体资料获得联盟信息,案例本身的典型性使得联盟成员受到了众多媒体,包括报纸,多媒体新闻媒介的追踪报道,同时其相关管理的协会和政府机构也有联盟的相关信息,两个联盟也有自身的网络平台,对这些信息进行了深入的收集整理。

通过多渠道收集资料,本文构造了完整、可靠的资料证据链,证据符合相互印证的要求,确保研究的信度,增强研究结论的说服力。对所有的访谈记录和其他文件,进行系统分类、描述和编码,形成相应的数据库。

四、案例分析与讨论

(一)基本情况

产业技术创新战略联盟是国家实施技术创新引导工程的三大载体之一。其本质是整合产业技术创新战略联盟内外各种资源,促进资源优化配置和协同以提升产业技术创新能力,是我国创新生态系统的典型组织形式。新材料产业作为高新技术产业的基础和先导,与其他产业相比,具有研究开发投入大、产业关联性强、整个研发过程中更具多样性、边缘性和综合性特点。其中,“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟(YSJS)”和“半导体照明产业技术创新战略联盟(BDTZM)”分别位于新材料领域的上游和中下游,是产业技术创新战略联盟成功的典范。

“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”成立于2007年11月。在国家科技部、中国有色金属工业协会、湖南省科技厅的支持和指导下,由湖南有色金属控股集团有限公司牵头,19家钨及硬质合金龙头企业、一流大学和骨干科研机构组成。其中,湖南有色金属控股集团有限公司作为理事长和联盟牵头单位,依靠其在国内外同行业所建立的影响力及关系资源,主要负责联盟的组织工作。长沙矿山研究院、广州有色金属研究院、北京矿冶研究院、哈尔滨工业大学(威海)和湖南有色中央研究院有限公司、中南大学依靠自身的技术优势,负责联盟的技术攻关。株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限公司、江西钨业集团有限公司、江西稀有金属钨业控股集团有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、福建金鑫钨业有限公司,作为下游企业,利用其市场、资金优势,负责成果的产业化实施及对行业的推广。中南大学等大学利用其深厚的教育资源、技术资源、人力资源等,负责联盟选、冶、材料等专业技术攻关和人才培养。在联盟运行过程中,联盟网络不断吸收行业内有产业优势和科技实力的企业和高校加入联盟,使联盟成为钨及硬质合金产业重要的技术交流和合作平台,直至2013年3月20日止,成员数量已经增长至23家,如表1、表2所示。

表1 “有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”基本信息

表2 “有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”各成员的关系及相关信息

半导体照明是战略性新兴产业中的革命性技术之一,其节能潜力大,带动性强,是提升传统产业结构、促进光电半导体产业发展的突破口。目前,我国半导体照明企业众多,但规模小,创新能力不足,研发机构单一、分散,为了培养具有国际影响力的龙头企业,提升产业整体的核心竞争力,集聚各种创新要素。2003年,在国家科技部、等部委的支持下,“半导体照明产业技术创新战略联盟”成立。联盟旨在整行业内信息、资金、人才、技术等资源,促进产业共性关键技术的研发与应用,建立多样化、多层次的创新模式,构建行业产学研结合的技术创新体系。

联盟围绕产业链上下游需要解决的共性关键技术问题,打通技术创新链,推动产业链整合,完善科技服务平台建设,提升整个产业的价值链。“半导体照明产业技术创新战略联盟”主要由大学、研究院所、行业内具有代表性的企业、第三方中介机构及政府组成。其中,大学和研究院所利用其人才、技术优势,参与联盟网络的研发工作。企业作为联盟网络的主导性力量,是联盟网络的核心主体。“半导体照明产业技术创新战略联盟”成立之初主要有10家企业组成,分别位于产业链的上(5家)、中(3家)、下(2家)游,这些企业的其主要任务是为联盟提供创新所需的资金、技术人员、科研设施等创新资源。政府在联盟网络中扮演着推动者的角色,其主要任务是根据产业发展要求,委托第三方中介机构组建和管理联盟,为联盟网络的正常运转建立运行机制和保障机制,如表3、表4所示。

表3 “半导体照明产业技术创新战略联盟”基本信息

表4 “半导体照明产业技术创新战略联盟”各成员的关系及相关信息

(二)资源构成及关系分析

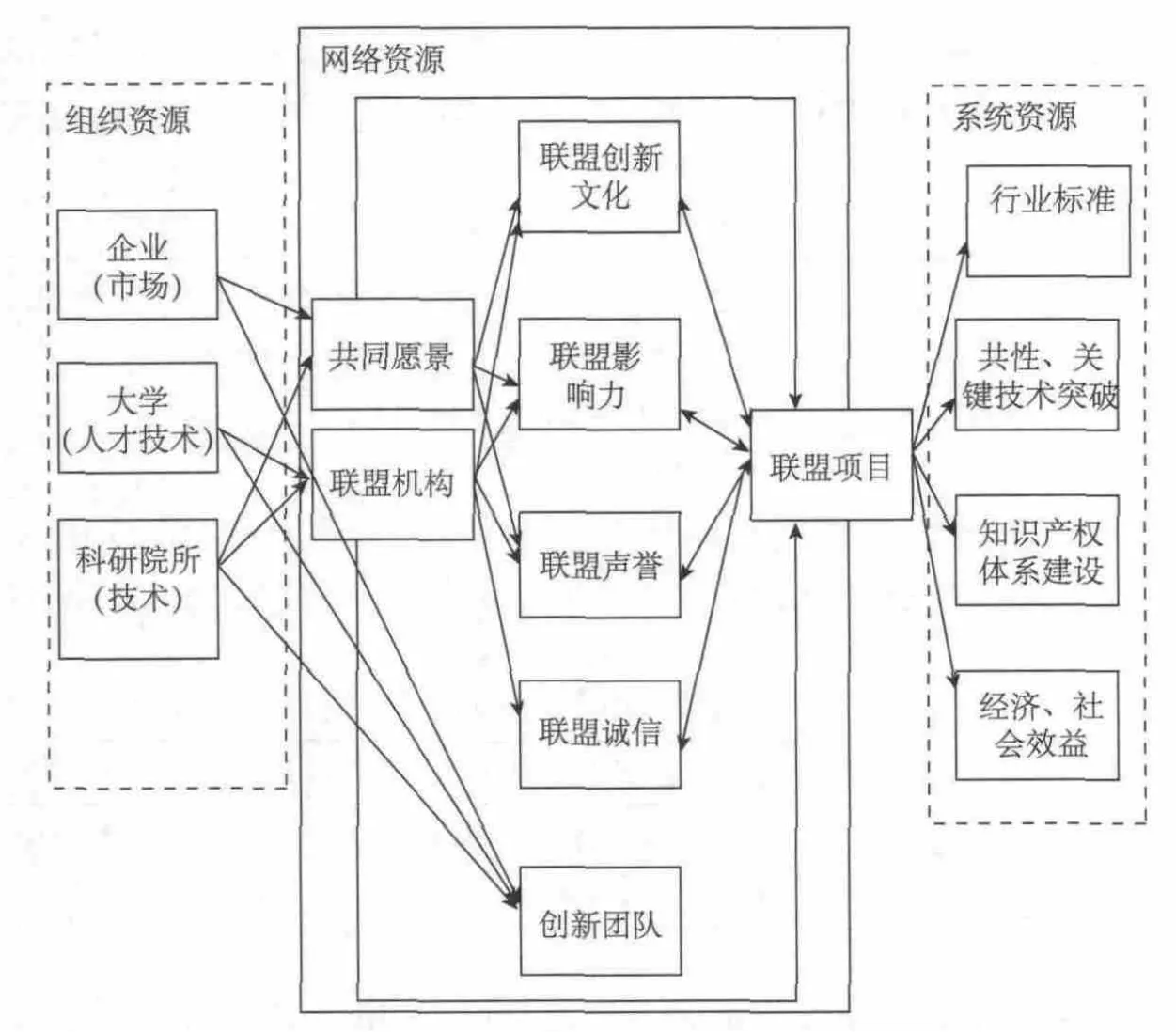

根据资源的形成过程和作用的不同,新技术创新生态系统可分成组织资源、网络资源和系统资源3个层次。针对“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”和“半导体照明产业技术创新战略联盟”,分析新技术创新生态系统中的资源构成及其演化关系。

1.有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟

通过资料收集和现场部分企业调研,组织资源主要体现在成员在联盟所扮演的主要角色。其中,湖南有色金属控股集团有限公司作为理事长和联盟牵头单位,依靠其在国内外同行业所建立的影响力及关系资源,主要负责联盟的组织工作。中南大学等科研院所利用其深厚的教育资源、技术资源、人力资源等,负责选、冶、材料等专业技术攻关和人才培养。株洲硬质合金集团有限公司等为代表的下游企业,利用其市场、资金优势,负责成果的产业化实施及对行业的推广。在联盟运行过程中,联盟网络不断吸收行业内有产业优势和科技实力的企业和高校加入联盟,使联盟成为钨及硬质合金产业重要的技术交流和合作平台。

通过现场调研,当被问及联盟成立后,主要的网络资源有哪些,湖南有色金属控股集团有限公司技术主管认为:若是根据有形和无形来看联盟成立后形成的网络资源,主要的有形资源包括公共平台和制度的建立,联盟成立至今,已经形成了专门的理事会、专家委员会、秘书处、联合共建实验室、工程研究中心、合资创建技术公司,建立了行业技术创新平台,这些为钨及硬质合金产业重要的技术交流和合作提供平台;在制度方面,制定了联盟理事会议事规则、项目管理、经费管理和信息平台管理办法等规章制度。这些资源为联盟的顺利运行及联盟成员的发展提供了保障,提高了联盟成员的组织资源和促进了系统资源的构建。

关于无形资源,联盟成立的目的旨在聚集技术创新战略联盟成员单位的科技资源,加强产学研的紧密结合,提高资源利用效率,开展行业关键、共性技术攻关。通过访谈,湖南有色金属控股集团有限公司科技管理部门经理认为:联盟成立后,无形资源主要表现为共同承担国家科技支撑计划,成员之间进行多种形式的互访、交流与合作,参与国内外学术交流等,近年来,联盟开展专家学者企业行活动,为企业提供技术服务。这些活动一方面增加了联盟网络成员的相互了解,提高了联盟网络成员之间的信任水平;同时,专家学者们针对企业的技术难点,为企业70多项技术需求提供解决方案,对需要研究的问题,提出了相应的研究思路、途径及对策建议。联盟网络通过组织或参与技术研讨会、学术会议等学术活动,建立常态化的学术交流机制,促进技术的交流融合,例如联盟组织成员参加第8届钨、难熔金属与硬质合金国际会议,扩大联盟影响力;参加国家部委的行业发展会议,分享联盟信用机制、责任机制和利益机制建设经验;探讨如何整合资源,发挥联盟行业带动作用举措;积极参与国家科技部组织的产业技术战略联盟技术标准工作情况调查。访谈中,中南大学参与合作的一位教授认为:联盟的另一个重要作用体现在人才培养方面,即建立创新人才的联合培养机制,通过联合研发项目引导,支持校企、院企、院校联合培养创新人才。

通过以上活动,扩大了联盟网络在国内外的影响力和声誉,另一方面,也提高了企业自身核心竞争力,体现了网络资源的发展对组织资源、系统资源构建的积极作用,即联盟成员之间的交互作用,在促进网络资源产生的同时,对组织资源和系统资源的发展产生了积极作用,如表5所示。

表5 “有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”的网络资源

联盟网络系统资源是组织资源和网络资源相互作用的结果。系统资源包括联盟发展规划、产业链整合和优化机制、行业共性技术水平、为社会、社会和产业的贡献等,如表6所示。

表6 “有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”的系统资源

联盟系统资源的构建主要由两部分组成:一是产业链的构建和发展是联盟系统资源构建的主要体现之一。访谈中,中南大学参与合作的一位教授认为“联盟从组建开始就注重吸纳不同类型的成员,在产业链的各个环节进行配置,构建起合理的技术创新链。创新链上游为高校、科研院所等研究机构,主要负责研发新产品和新技术,中游经过企业在生产工艺及设备方面的研发结合后进行工程化放大、使其实现产业化,下游则为一些研究示范单位,产业化的产品经过这些单位的示范后,其反馈结果可以对上、中游单位的产品调整和完善提供相应的参考依据。在上、中、下游资源的合理配置和联盟网络控制机制的有效运行基础上,充分发挥各链条环节的协同效应,产业链上下游技术创新平台形成了高效互动的有机整体,从而形成联盟的整体创新链,为推动钨及硬质合金产业创新能力的提升提供保障”。二是系统资源的构建也体现在行业共性技术、关键技术的突破方面,访谈中,他们认为“行业共性技术、关键技术的突破途径主要是联盟项目合作,通过联盟网络平台,联盟成员在国家、省部级等层面展开项目合作,例如株洲硬质合金集团有限公司、中南大学、福建金鑫钨业股份有限公司等成员联合申请,获国家科技部‘高性能硬质合金关键原材料及盾构刀具产业化技术研究’项目。这个项目获国家经费支撑1700万元,该项目从盾构刀具集成制造、关键盾构刀具材料、盾构刀具质量评价与使用技术、关键原材料4个方面进行研发。项目的顺利实施将为打破国际垄断,实现盾构刀具国产化,形成自主知识产权,提高我国硬质合金企业在国际硬质合金高端产品领域的核心竞争力提供强大的技术支撑和有力保障”。因此,联盟成员通过协同合作,促进了行业共性技术、关键技术的突破。

综上所述,有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”的组织资源主要包括企业所贡献的市场资源、高校所贡献的人力资源、技术资源和科研院所共享的技术资源。通过构建专门的联盟管理机构,围绕联盟的共同愿景,将不同类型的组织资源进行整合,形成联盟层面的网络资源,主要包括提高联盟的整体创新水平,培养出多个创新团队,提高了联盟的行业影响力、声誉和诚信水平,构建了良好的联盟创新文化氛围。随着联盟的成熟度和稳定性增加,“有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”建立了项目管理机制,进一步推动了系统资源(行业标准、共性关键技术突破、知识产权体系建设和经济社会效应的累积效应)的形成,如图1所示。

图1 “有色金属钨及硬质合金技术创新战略联盟”的资源构成及其关系

2.半导体照明产业技术创新战略联盟

“半导体照明产业技术创新战略联盟”的网络资源主要包括联盟网络确定的共同目标和发展方向、联盟网络的组织结构和运行机机制、联盟运行过程中的影响力、声誉等,如表7所示。

表7 “半导体照明产业技术创新战略联盟”网络资源组成

访谈中,当问到“半导体照明产业技术创新战略联盟”网络资源的组成及如何形成,北京半导体照明科技促进中心某管理人员讲道,“在共同目标方面,‘半导体照明产业技术创新战略联盟’的共同目标是为联盟围绕产业链上下游需要解决的共性关键技术问题,打通技术创新链,推动产业链整合,完善科技服务平台建设,提升整个产业的价值链”。在组织建设方面,访谈中,北京半导体照明科技促进中心一管理人员所说“与很多联盟相比,我们的构建了较为完备的组织形式,有专门的机构履行执行机构职责,例如建立了投入产出管理、技术攻关组织、创新服务支撑等机制以确保组织顺利运行。这种高效率的组织机制对于提升联盟影响力方面发挥积极作用。同时,随着联盟凝聚力和影响力的提升,越来越多的企业逐渐加入联盟网络,其中包括来自海外和台湾、香港等地的知名企业加入”。访谈中,北京大学宽禁带半导体研究中心某教授指出“在公共平台建设方面,联盟网络围绕产业链在前后端建立两个开放的、国际化的公共技术研发平台,加强共性关键技术研发。在产业链上游组建‘半导体照明联合创新国家重点实验室’,通过聚焦产业化共性关键技术和引领性前沿技术研究,致力发展成为我国半导体照明产业的技术创新中心、标准研制中心、人才培养中心和产业化辐射中心,为我国半导体照明产业抢占产业发展制高点提供强有力支撑。在产业链中下游组建立半导体照明应用技术研发中心,重点开展产业链中下游的应用技术研究,工艺设计,着力解决模块化、标准化、规格化产品开发,系统集成,多用途、多功能的创新应用等问题。联盟网络针对不同产业链环节(上、中下游)的技术创新研发平台建设,整合各种技术创新要素,提升了联盟系统的创新能力,加速了产业技术集成创新和应用“。访谈中,北京大学宽禁带半导体研究中心某教授表明“‘半导体照明产业技术创新战略联盟’将发展为中国节能协会的二级专业委员会,以更好地发挥其广泛性作用。联盟依托机构——北京半导体照明科技促进中心,与行业核心企业合作,共建合同能源管理,产品交易示范中心和人才培养平台等。此外,联盟网络组织和协调公共服务平台建设,建立半导体照明检测与质量认证平台,协调建立网络式的检测平台体系,加快标准体系建设;组建专利池,支持知识产权创造和运用,强化知识产权保护和管理;加大人才培养力度,培育创新团队;实现产学研、上下游在信息层面的无缝衔接等”。以上表明,网络资源可以指导成员整合组织资源,最终达到系统资源构建的目的。因此,网络资源是连接组织资源和系统资源的纽带,同时推动了这两种资源的发展。

联盟网络的系统资源主要体现在现有的成果方面,包括在国际社会所取得的经济和社会效益,为政府提供决策咨询与支撑,为行业发展出谋划策的成果方面。访谈中,北京半导体照明科技促进中心某研究人员指出“通过为政府、行业提供决策咨询与支撑,联盟网络已经成为国内政府制定政策和产业咨询的重要依托力量,在国内建立了广泛的影响力和声誉。例如,联盟网络充分发挥资源优势,积极参与国家半导体照明相关政策的制定和发布,2011年共为6个中央及地方政府部门提供政策咨询,为近10个成员单位提供企业战略咨询服务,与10余个国际行业组织和地方行业机构初步建立沟通联络渠道,开展3轮大规模企业调研和若干专题调研,形成40余份项目报告,一份《中国通用照明行业市场研究报告》。此外,联盟承担了国家科技部、国家发改委等中央各政府部门有关‘十二五’半导体照明产业发展规划编制研究工作,联盟网络还参与了国家多个部委相关政策的制定、招标文件讨论及项目进展调研等工作”。在国际影响力方面,联盟网络通过建立国际化、开放性技术创新平台,在国际上发挥影响力,在更广范围和更高层次上,提升国际合作的成效与赢取中国半导体照明产业在国际上的话语权。访谈中,国家电光源质量监督检验中心某主任讲道,“具体来说,联盟网络通过促进国际技术与人才交流,协助联盟网络成员开拓国际市场。联盟作为发起单位之一的国际半导体照明联盟成立一年多以来,一级成员突破50家,其二级成员达3500家,涵盖半导体照明全部产业链,并且拥有国际半导体照明领军人物和学术‘鼻祖’级人物。联盟网络通过信息平台建设,包括国际化的会议展览、《半导体照明》杂志等,整合了产业链优势资源,加快产业链技术整合,打破了在外延、芯片方面国外企业垄断局面。此外,联盟网络积极推进两岸与国际合作的深度与广度,在提高合作成效、提高服务质量等方面展开了大量工作,这些工作引导行业良性发展,提升联盟品牌知名度和美誉度做出了积极贡献”。“通过这些年的发展,联盟取得了卓越的成果,已经实现LED‘中国芯’,包括建立了支撑‘十城万盏’半导体照明试点示范工程,联盟组织奥运示范工程‘水立方’景观照明等;制定技术规范,组织专利池,如共同制定技术规范,参与国际标准制定等。这些成果大大提升了联盟的知名度和国内外的影响力,也吸引了很多同行企业加入联盟”。

综上所述,企业的资金、信息和产业化资源,大学的技术资源和人才智力资源,研究院所的技术资源,第三方中介机构及政府的资金、组织和政策资源构成了“半导体照明产业技术创新战略联盟”的组织资源。联盟网络控制与执行机构围绕联盟成员的共同目标,确定了联盟的发展方向,通过联盟网络制度和公共平台的搭建,扩大了半导体照明产业的联盟网络影响力和声誉,并在系统层面形成一系列成果,如公共平台的搭建为实现LED“中国芯”和制定技术规范,组织专利池提供了平台保障;为政府、行业提供决策咨询与支撑,促进国际化、开放性的技术创新平台的建立。一系列系统资源反过来也进一步提升了联盟网络的影响力、声誉水平,同时也促进了组织资源的发展,如图2所示。

图2 “半导体照明产业技术创新战略联盟”的资源构成及其关系

(三)比较分析与讨论

通过以上案例可以看出,在系统构建过程中,联盟网络的组织资源、网络资源、系统资源是相互作用、共同演化的关系。一方面组织资源的整合,促进了网络资源和系统资源的产生,另一方面网络资源和系统资源又对其他两个层次的资源增长产生正向作用。两个案例中可以看出,网络针对特定的目标结盟,整合成员所提供的技术、资金、人才等组织资源,建立起文化、信誉、影响力、机制等网络资源,这些资源一方面反过来促进了创新生态系统成员组织资源的成长,另一方面也是系统资源的构建的前提。系统层面的知识、行业标准、平台建设、经济社会效益等,进一步为网络资源和组织资源的发展提供支撑。

两个案例有一个共同的特征,即网络是多目标导向的,能够实现复杂和难度较高的目标,同时创造更为广泛的系统资源。这主要得益于联盟网络的项目合作机制。这是因为,通过不同项目合作,网络能够根据技术创新系统的新任务和网络成员未来需求而整合和配置不同网络资源,资源的整合促进了新的有价值的资源的生成,使得网络资源存量增长,如此反复,网络资源具有更强的系统构建能力,对组织资源有更强的影响力,这也就是为什么网络的成长伴随网络成员和系统资源成长的原因。因此,本文认为,组织资源、网络资源、系统资源之间是相互作用,共同演化的关系。其中,网络资源对组织资源、系统资源的形成产生正向作用;系统资源对组织资源、网络资源产生正向作用。

组织资源在创新生态系统构建过程中既有正向作用,同时也有负向影响。例如,组织资源在网络及系统层面的应用,增强了组织资源的应用范围和影响力范围,这也使得相对于创新生态系统形成前,成员的组织资源更具有优势。组织资源在系统构建过程中作用越大,使得系统构建对该组织资源产生依赖作用,一旦该组织脱离系统,对整个系统将产生不利影响,这就好比社会网络中的结构洞,一个核心结点的退出,使得整个网络崩溃,降低了系统的鲁棒性。因此,本文认为组织资源、网络资源对创新生态系统的形成既有正向作用,也有负向作用。

创新生态系统将组织资源、网络资源和系统资源整合在一起,形成了基于“组织资源--网络资源--系统资源”相互作用、螺旋上升的复杂系统,推动了整个创新生态系统的发展,如图3所示。

图3 创新生态系统演化过程中各类资源的关系

提高创新生态系统的整体绩效,首先就应增强成员企业组织资源多样性,鼓励拥有不同类型资源的成员企业加入系统,提高创新生态系统的稳定性和鲁棒性;其次,应培养良好的合作创新氛围,鼓励成员间的合作,以促进组织资源向网络资源和系统资源的转化;在创新生态系统形成及演化过程中,提高核心企业对整个创新生态系统的控制水平,构建良好的协同创新机制和利益分配机制,以提高组织资源、网络资源和系统资源的演化效率。

五、结论和展望

组织资源、网络资源、系统资源的形成与演化是创新生态系统成功与否的决定性因素。在创新生态系统形成过程中,组织资源、网络资源、系统资源是相互作用,共同演化的关系。网络资源对组织资源、系统资源的形成产生正向作用;系统资源对组织资源、网络资源的形成和发展产生正向作用;组织资源对系统资源的形成既有正向影响,也有负向作用,组织资源对网络资源的形成产生正向作用。本文突破传统的网络分析方法,将组织设计和网络资源理论进行整合,采用案例研究方法从微观、中观和宏观3个层次探究创新生态系统中,网络资源、系统资源的形成,剖析组织资源、网络资源及系统资源之间的关系。弥补了网络理论注重结构,没有分析成员组成的缺陷。为组织设计理论和网络分析理论提供新的思路与方法。

创新生态系统中,不同成员资源的贡献度不同,后续研究重点可以针对核心企业、关键型企业和缝隙型企业的资源共享水平,分析创新生态系统三类成员资源的演化机理,同时结合实际数据开展实证研究。

[1]BORUP M,BROWN N,KONRAD K,et al.The sociology of expectations in science and technology[J].Technology Analysis and Strategic Management,2006,18:285 -298.

[2]WALZ R.The role ofregulation fursustainable infrastructure innovations:The case of wind energy[J].Internaltional Joural of Public Policy,2007(2):57-88.

[3]KAPLAN S,TRIPSAS M.Thinking about technology:applying a cognitive lens to technical change[J].Research Policy,2008,37:790-805.

[4]JAN Nill,RENE Kemp.Evolutionary approaches for sustainable innovation policies:From niche to paradigm?[J].Research Policy,2009,38(4):668-680.

[5]亨利·切萨布鲁夫,维姆·范哈佛贝克,乔·韦斯特.开放式创新的新范式[M].科学出版社,2010.

[6]陈 劲,陈钰芬.开放创新体系与企业技术创新资源配置[J].科研管理,2006,27(3):1-8.

[7]HANS Hellsmark,STAFFAN Jacobsson.Opportunities for and limits to academ ics as system builders—The case of realizing the potential of gasified biomass in Austria[J].Energy Policy,2009,37:5597-5611.

[8]JORG Musiolik,JOCHEN Markard.Creating and shaping innovation systems:Formal networks in the innovation system for stationary fuel cells in Germany[J].Energy Policy,2011,39:1909-1922.

[9]JORG Musiolik.External innovation management of energy service providers[J].Network Industries Quarterly,2011:14-17.

[10]RAHUL Kapoor,JOON Mahn Lee.Coordinating and competing in ecosystems:How organizational forms shape new technology investments[J].Strategic Management Journal,2013,34:274-296.

[11]RON Adner.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4):98-107.

[12]RON Ander,RAHUL Kapoor.Valuecreationin innovation ecosystems:How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations[J].Strategic Management Journal,2010,31:306-333

[13]张利飞.高科技产业创新生态系统耦合理论综评[J].研究与发展管理,2009,21(3):70-75.

[14]张运生.高科技企业创新生态系统风险识别与控制研究[J].财经理论与实践,2008,29(153):113-116.

[15]张运生.高科技产业创新生态系统耦合战略研究[J].中国软科学,2009(1):134-143.

[16]张运生,邹思明,张利飞.基于定价的高科技企业创新生态系统治理模式研究[J].中国软科学,2011(12):157-165.

[17]张运生.高科技企业创新生态系统风险产生机理探究[J].科学学研究,2009,27(6):925-931.

[18]曾国屏,苟尤钊,刘 磊.从“创新系统”到“创新生态系统”[J].科学学研究,2013,31(1):4-12.

[19]JORG Musiolik,JOCHEN Markard,MARKO Hekkert.Network and network resources in technologyical innovation systems:Towards a conceptual framework for system building[J].Technological Forecasting & Social Change,2012,79:1032-1048.

[20]JEROEN Kraaijenbrink,SPENDER J C,AARD J Groen.The resource-based view:A review and assessment of its critiques[J].Journal of Managemant,2010,36:349-372.

[21]NEWBERT S L.Empirical research on the resourcebased view of the firm:An assessment and suggestions for future research[J].Strategic Management Journal,2007,28(2):121-146.

[22]BARNEY J.Firm resources and sustained competitive advantage[J].Journal of Management,1991,17(1):99-120.

[23]张永安,李晨光.创新网络结构对创新资源利用率的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2010(1):81-89.

[24]朱秀梅,李明芳.创业网络特征对资源获取的动态影响一基于中国转型经济的证据[J]管理世界,2011(6):105-115.

[25]DOVEN Lavie.The competitive advantage of interconnected firms:An extension of the resource-based view[J].The Academy of Management Review,2006,31(3):638-658.

[26]党兴华,刘景东.技术异质性及技术强度对突变创新的影响研究——基于资源整合能力的调节作用[J].科学学研究,2013,31(1):131-140.

[27]GULATI R.Network location and learning:the influence of network resources and firm capabilities on alliance formation[J].Strategic Management Journal,1999,20(5):397-420.

[28]LEVIE D.The competitive advantage of interconnected firms:an extension of the resource-based view[J].Academy of Management Review,2006,31(3):638-658.

[29]BERGEK A,JACOBSSON S,CARLSSON B,et al.Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems:a scheme of analysis[J].Research Policy,2008,37(3):407-429.

[30]HEKKERT M,SUUR R A A,NEGRO S,et al.Functions ofinnovation systems:A new approach for analyzing technological change[J].Technological Forecasting and Social Change,2007,74(4):413-432.

[31]FRANK Hajek,M.arc J Ventresca,Joel Scriven,Augusto Castro.Regime-building for REDD+:evidence from a cluster of local initiatives in south-eastern Peru[J].Environmental Science&Policy,2011,14(2):201-215.

[32]TESSA van der Valk,MARYSE M H,Chappin,GOVERT W Gijsbers.Evaluating innovation networksin emerging technologies[J].Technological Forecasting Social Change,2010,78(1):25 -39.

[33]彭新敏,吴晓波,吴 东.基于二次创新动态过程的企业网络与组织学习平衡模式演化——海天1971-2010年纵向案例研究[J].管理世界,2011(4):138-149.

[34]颜士梅,王重鸣.并购式内创业中人力资源整合风险的控制策略:案例研究[J].管理世界,2006(6):119-129.

[35]曹 兴,宋 娟,张 伟,等.技术联盟网络知识转移影响因素案例研究[J].中国软科学,2010(4):62-72.

[36]侯 杰,陆 强,石涌江,等.基于组织生态学的企业成长演化:有关变异和生存因素的案例研究[J].管理世界,2011(12):116-130.

[37]中国产业技术创新战略联盟.http://www.citisa.org/.

[38]中国半导体照明网,http://www.china-led.net/.