鲜水河流域地质灾害时空分布规律及孕灾环境研究*

白永健,铁永波,倪化勇,李明辉

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,四川成都610081;2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059)

鲜水河流域地质灾害时空分布规律及孕灾环境研究*

白永健1,2,铁永波1,倪化勇1,2,李明辉1

(1.中国地质调查局成都地质调查中心,四川成都610081;2.成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059)

鲜水河是青藏高原隆起过程中沿鲜水断裂带形成的年轻河流,流域内新构造运动活跃、气候变化异常,是我国地质灾害高易发区,共发育各类地质灾害627处,具有显著的“线—带—片”空间特点;季节性、周期性等时间特点。基于1973年炉霍7.9级地震以来的调查资料,结合近5年来对流域内各县进行的1:5万地质灾害详查工作,对孕灾环境条件进行深入研究,得出的主要认识有:(1)地形地貌是地质灾害孕育的物理条件。高程控制人类居住与活动范围,控制气候、植被等垂直分带。斜坡坡度、坡型、坡体与岩体结构、沟谷微地貌控制不同类型、规模、稳定性或易发性的地质灾害。(2)地层岩性是地质灾害孕育的物质基础。不同的地层岩性、土石组成、内部结构、分布、物理力学特性,控制不同类型地质灾害。(3)地质构造、地震、活动断裂是地质灾害孕育的内动力条件。褶皱控制地形地貌,地质构造结构面控制岩土体变形破坏的空间位置和边界,地质构造控制山体斜坡地下水分布和运动规律,活动断层控制岩土体持续变形破坏时间。(4)降雨是地质灾害孕育的外动力诱发条件。降雨增加斜坡体自重、浸润斜坡的软弱结构面、降低斜坡稳定性,为泥石流形成提供水动力作用,是泥石流流体的重要组成。

鲜水河;地质灾害;时空分布规律;孕灾环境

鲜水河是青藏高原隆起过程中沿鲜水河断裂带形成的年轻河流[1-2],位于99°58′46″~101°25′47″E,30°10′48″~32°9′45″N之间。由发源于青藏高原巴颜喀拉山东南坡的泥曲河、达曲河于炉霍县城北汇合后称鲜水河。中上游流向南东,下游流向东南,汇入雅砻江,全长344 km。流域高差2 057 m,面积19.3万km2,河口年均流量63.7亿m3。受流域内活动断裂带、高寒高海拔气候等因素作用,各类地质灾害频发,并进一步加剧,流域内城镇均存在地质灾害隐患,部分已严重威胁工农业的生产发展和人民群众生命财产安全。基于1973年炉霍7.9级地震50年以来的调查资料,结合近5年来对流域内各县进行的1:5万地质灾害详查工作,对流域内地质灾害时空分布规律及孕灾环境的进行了深入研究,为流域内减灾防灾、监测预警、经济建设等提供依据[3-7]。

1 地质环境条件

1.1 气象水文

流域地处青藏高原东缘,属高原寒温带、亚热带大陆性季风高原气候。气温低,海拔从低到高立体变化显著。海拔3 400~3 600 m地区属寒温带,海拔3 600~4 200 m地区为亚寒带,海拔4 200~5 200 m地区为寒带,海拔5 200 m以上为永冻带[8]。常年平均气温6.4℃,最高气温35.9℃,最低气温-22℃。

流域内常年平均降雨量672.8 mm,最高1 001.3 mm,最低406.9 mm,降雨适中,但时空分布不均。空间分布上,自上游甘孜县至下游雅江县降雨量逐渐增大,甘孜县、雅江县多年平均降雨量分别为636.5 mm、751.7 mm。时间分布上,5-9月降雨量542 mm,占全年降雨量的86.4%,10月至翌年4月降雨量92 mm,仅占13.6%。

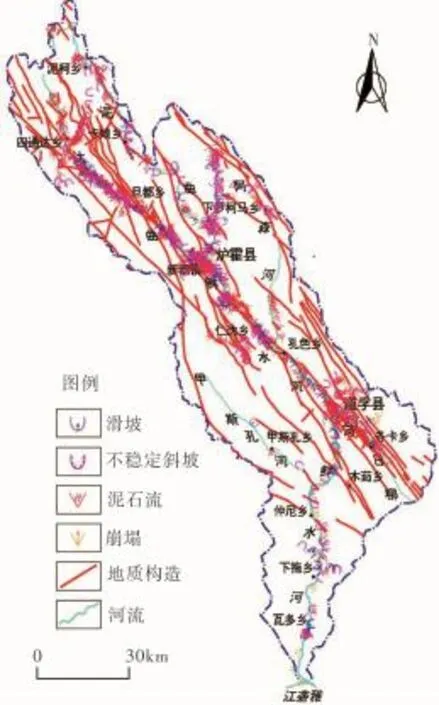

流域上游流经高原,河谷宽阔,阶地发育;中游迂回曲折,多支汊及心滩,河床宽缓,阶地发育;下游河流深切,岸坡陡峻,岩崩剧烈。主要支流有阿拉河、纽日河、拉日玛沟、甲斯孔沟,等构成不对称的羽状水系(图1)。

图1 鲜水河流域水系图

1.2 地形地貌

流域地处青藏高原东南麓,横断山脉东北缘,大雪山与沙鲁里山脉之间的丘原向山原的过渡地带。最高海拔4 712 m,最低海拔2 655 m。地貌受区域地质构造控制作用明显,山脊多沿构造线延伸。流域内中上游主要以宽谷、峡谷相间。宽谷为冲积断陷串珠状盆地,河床宽阔,漫滩、心滩发育;峡谷区岭高谷窄,两谷坡坡度较大,坡度一般都在25°~40°之间,局部地段达40°以上。下游地形切割强烈,谷深坡陡,以深切割的中高山为主。

1.3 地层岩性

流域内三叠系、第四系地层广布,其他时代地层出露较少。花岗岩、闪长岩等岩浆岩零星分布。

三叠系下统主要为紫红色绢云母板岩;中统以变质砂岩为主;上统岩性复杂,发育有罗空松多组(T3lk)、侏倭组(T3zh)、新都桥组(T3xd)、雅江组(T3y)、两河口组(T3lh)、杂谷脑组(T3z)广泛分布,岩性以变质砂岩、板岩为主。如年各组(T3r)主要沿炉霍—道孚断裂带出露,受断裂破坏严重,岩性以玄武岩、角砾岩、板岩和变质砂岩形成的混杂岩为主。第四系残坡积、冲积、洪积主要分布在河谷的两岸及冲沟沟口阶地;冰川堆积在海拔高于4 500 m的喀洼老热至旦都喀一带发育。岩浆岩主要为燕山期中酸性侵入岩,闪长花岗岩、石英闪长岩[9-12]。

1.4 地质构造

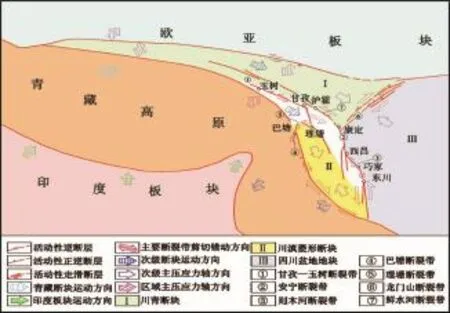

自新近纪以来,印度板块向欧亚大陆碰撞推挤,青藏高原隆起(目前印度板块仍以2~5 cm/a的速率向北推挤;喜马拉雅山以1~2 cm/a的速率向上抬升)。流域内鲜水河断裂带北起甘孜县东谷乡南至道孚县龙灯乡,呈NW-SE向沿鲜水河中上游贯穿而过。主要由炉霍断裂、道孚断裂、乾宁断裂呈左阶羽列组合(图2)。是现今活动强烈的大型左旋走滑断裂带,局部具强挤压性[13-14]。

图2 鲜水河断裂构造背景图

1.5 地震

据史料记载和观测台网记录,自公元1700年以来至今300余年间,流域内共发生强震47次,其中6~6.9级的17次,7级以上地震9次,平均每6至7年一次强震。地震动峰值加速度0.2 g,地震动反应谱特征周期0.40~0.45 s,对应地震基本烈度Ⅷ度。

2 地质灾害时空分布规律

2.1 地质灾害发育特征

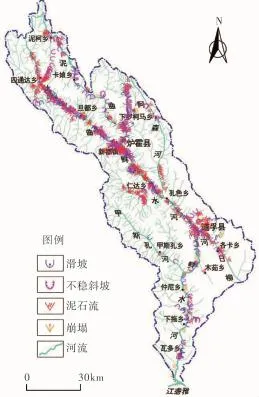

鲜水河流域共发育地质灾害627处,主要以滑坡、泥石流、不稳定斜坡、崩塌为主(图3)。其中泥石流灾害最多,发育266处,占灾害总数的42.42%,其次为不稳定斜坡、滑坡,分别为84处、131处;崩塌较少,46处,分别占总数的29.35%、20.89%、7.34%(表1)。

表1 地质灾害发育类型和数量

(1)滑坡

滑坡规模以中小型为主。特大型1处、大型8处、中型42处、小型80处,分别占滑坡总数的0.76%、6.11%、32.82%、61.07%。多呈半圆形和舌形,不规则形和矩形较少。发育高程主要为2 600~4 000 m,地形坡度20°~50°。坡体结构以横向坡、斜向坡为主。主要为第四系崩坡积、残坡积堆积体块石土、碎块石土和冲洪积卵石土形成的土质滑坡。孕育地层主要为三叠系变质砂岩、粉砂岩、绢云母板岩。

图3 地质灾害分布图

(2)泥石流

流域内泥石流规模以小型为主,以一场泥石流所搬运出的物质总量来分,大型2处、中型34处、小型230处,分别占总量的0.75%、12.78%、86.47%。按位置分为沟谷型和山坡型:①沟谷型泥石流发育228条,约占85.72%,具有流域面积大,支沟多,支沟口多发育有残缺的泥石流堆积扇或残留有泥石流堆积物等特点;②山坡型泥石流38处,占14.28%,具有流域面积小、沟槽浅、沟道直等特点。沟谷型泥石流易发综合指数在61~114之间,多属中等低易发。坡面泥石流受暴雨激发影响大,每年夏天均会发生,多属高易发泥石流。

(3)不稳定斜坡

不稳定斜坡规模以小型为主,中型23处、小型158处,分别占12.50%、85.87%。以松散土体斜坡为主,发育128处,少量岩质斜坡56处。坡形多为凸型或直线状;平面以弧形、长条形为主,地形坡度30°~60°;变形迹象表现为后缘拉张裂缝、剥坠落;前缘局部鼓胀、房屋开裂、地面沉降等,主要演变为滑坡。

(4)崩塌

流域内崩塌规模以中小型为主,小型28处、中型15处、大型3处,分别占崩塌总数的60.87%、32.61%、6.52%。多属岩质崩塌,发育于2 800~3 500 m的地形陡缓相间的台地上,变形破坏模式主要以滑移式和拉裂式为主。运动形式多为崩坠式、滚落式和滚动式。

2.2 空间分布特征

流域内地质灾害主要呈“线—带—片状”空间特性分布。表现为沿交通干线呈线状分布,沿河流、沟谷,受地形地貌、地质构造控制呈带状分布,沿乡镇、村落、矿山呈片状分布[15-16]。

(1)沿317国道,县级公路呈线状分布。流域内地质灾害沿重要交通干线国道,县级公路、乡村公路呈线状密集分布。主要表现为317国道沿线、303省道沿线、道孚至雅江公路、炉霍至卡娘等五个线状密集分布。

(2)沿河流、沟谷,受地形地貌和地质构造控制呈带状分布。①地质灾害沿河流两岸密集分布。主要有鲜水河、达曲河、泥曲河、老则河、阿森河、纽日河沿岸六大密集带。②地貌上地质灾害主要分布于鲜水河河谷两侧岸坡及断陷盆地两侧山前地带。③地质构造上,地质灾害沿鲜水河活动断裂带、鲜水河活动断裂带与炉霍断裂带交汇部位、鲜水河活动断裂带与朱巴断裂交汇部位,均呈带状墨迹分布。

(3)沿乡镇呈片状分布,流域内地质灾害分布与行政区,组、村、乡镇等人类及工程活动聚集区有密切关系呈片状分布。

2.3 时间分布特征

多年统计的长周期以及年内各月统计分析发现,地质灾害的发生与降雨强度、降雨历时和降雨量等密切相关[17-18]。

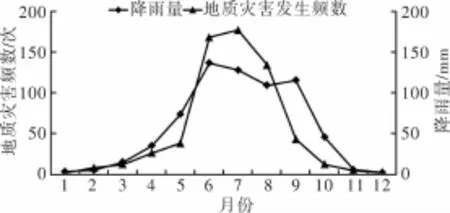

(1)季节性,据历年降雨资料分析,鲜水河流域80%以上的滑坡、泥石流发生在雨季6-8月,特别是多雨年的暴雨季节地质灾害集中发生。故地质灾害的发生具明显的季节性,受暴雨控制作用尤为明显(图4)。

图4 地质灾害发生频数与降雨量关系图

(2)周期性,①流域内地质灾害发生时间具有不规则的周期性,与年降雨量的变化规律存在正相关性,即降雨量大的年份,地质灾害发生次数较多。如1985年流域内降雨量912.3 mm,为多年平均降雨量的133%,该年统计到的地质灾害发生频次为285次,明显高于各年份;1978年降雨量为438.7 mm,为多年平均降雨量的68%,该年未见地质灾害发生记录。②地质灾害发生频率受控于地震周期,在强烈地震之后,地质灾害活动强烈,在地震宁静期地质灾害发生频率较低。

3 地质灾害孕育环境研究

3.1 地形地貌控制效应

在内外地质动力作用下斜坡内应力分布不平衡而变形破坏,破坏方式主要表现为滑坡、不稳定斜坡、崩塌等地质灾害。不同的地形地貌条件孕育不同类型、规模的地质灾害。鲜水河河谷侵蚀切割严重,地形破碎,因此斜坡地表形态对于地质灾害的孕育有重要的影响作用[19-20]。

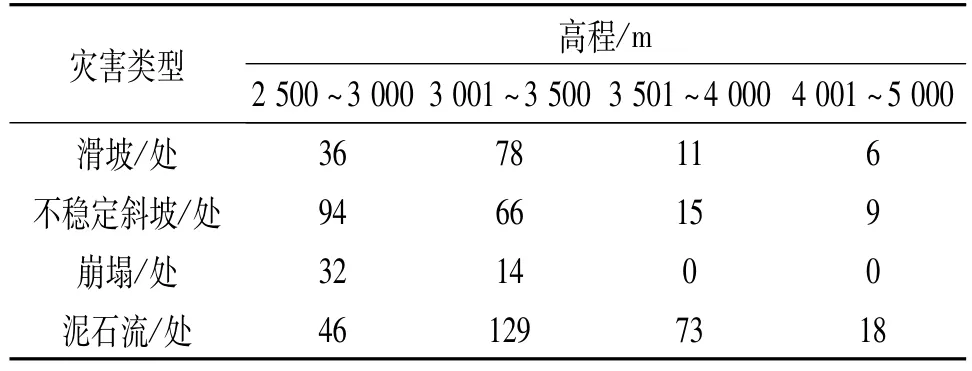

(1)高程,流域内地质灾害主要发育在高程3 000~3 500 m之间(表2)。其次为高程2 500~3 000 m、3 500~4 000m。控制效应主要表现为:①人类居住与活动,海拔2 500~3 500m适宜于人类居住和工程建设活动;②地形地貌,高程较低的中高山峡谷、山间宽缓河谷区有利于地质灾害的密集发生;海拔较高的高原、剥蚀残丘区地质灾害发育较少;③气候垂直分带,流域降雨分布不均,时常出现山顶晴朗、山腰降雪、山脚暴雨,一山三气候现象。海拔2 500~3 500 m尤为突出,降水量远大于海拔3 500 m以上的高寒高海拔区;④植被垂直分带,流域内从下游至上游,植被从高大的乔木到低矮的灌木丛,从针叶林到草甸均有分布。下游低海拔乔木根劈作用,加剧了地质灾害特别是崩塌的发生,而上游高海拔的草甸储水护坡,防止水土流失作用明显[21]。

表2 地质灾害与高程关系

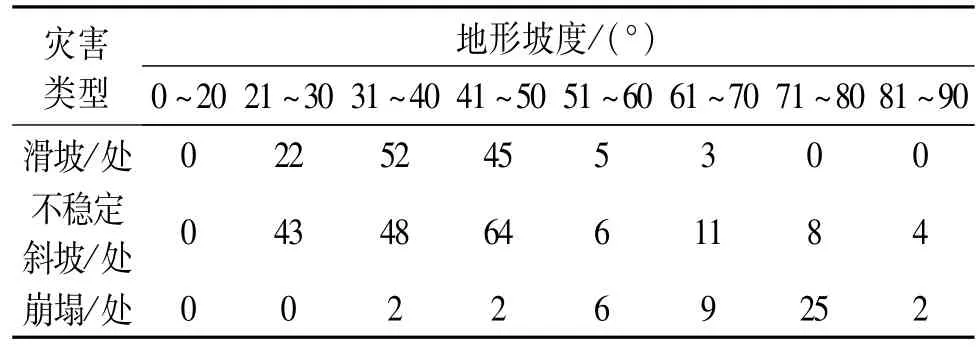

(2)坡度,自然斜坡坡度与地质灾害坡度比率分布呈似正态分布,小于20°的斜坡,地层稳定,地质灾害发育弱;随着坡度增大,斜坡失稳滑动的概率增大,20°~50°的斜坡地带,多发育滑坡类地质灾害,特别是在软弱岩层形成的25°~45°斜坡,既有利于松散物质的形成堆积,又易于形成滑动面,是滑坡的主要发生区,在一定的水源条件下,进一步发展成为泥石流;大于50°的斜坡地带,多崩塌类地质灾害,流域内崩塌均发生在具高陡临空面的陡坡和陡崖地段(表3)。

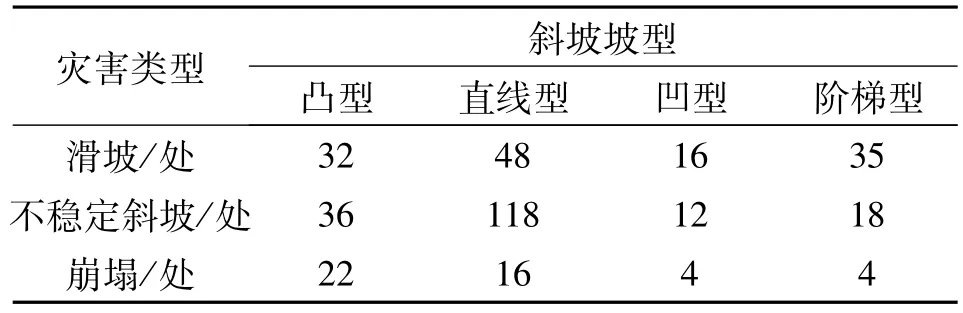

(3)斜坡坡型,流域内地形剖面形态主要为:直线型、凸型、凹型和阶梯型(图5)。区内地壳抬升运动强烈,河流侵蚀作用明显,沟谷两侧岸坡陡峭,直线型斜坡分布广泛,与坡体稳定性有着密切关系。有利于滑坡、崩塌、不稳定斜坡地质灾害发育。直线型和凸型斜坡有利于危岩体滚落,且易与不良结构面组合,形成危岩体,易发生崩塌(表4)。

表3 地质灾害与地形坡度关系

图5 斜坡坡型形态示意图

表4 地质灾害与斜坡坡型关系

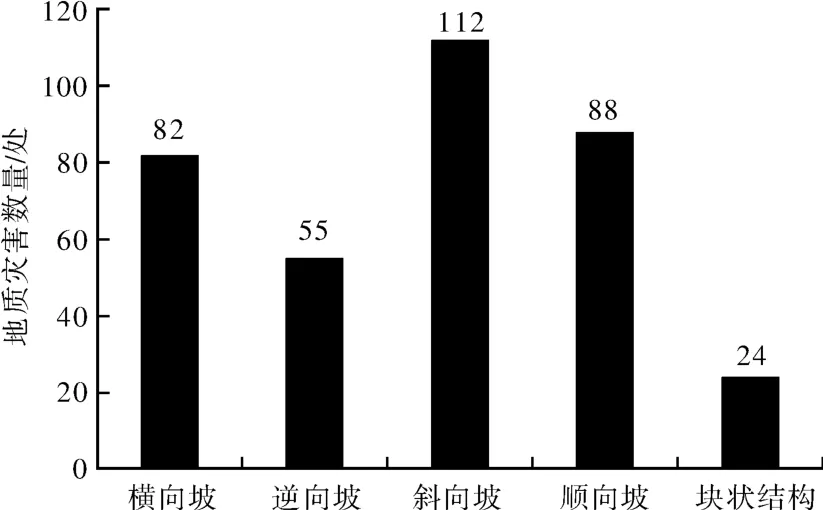

(4)斜坡坡体与岩体结构,斜坡区下伏基岩类型及主要结构面(岩层面、片理面、节理、裂隙)对坡体稳定性影响较大。层状岩体主要结构面倾向与基岩面倾向基本相同,且倾角相同或结构面倾角略小时对滑坡稳定性最不利,结构面倾角大于基岩面倾角时次之;层状岩体主要结构面与基岩面倾向斜交时对滑坡稳定性较不利;块状岩体及其他层状岩体对滑坡稳定性影响相对略小。斜坡结构与滑坡、不稳定斜坡、崩塌的关系统计分析表明:横向、斜向坡体结构地质灾害较发育;顺向、逆向和块状结构斜坡次之(图6)。

图6 地质灾害与岩体结构关系图

(5)泥石流形成,影响泥石流的地形地貌因素主要包括流域形态、流域面积、主沟长度、沟床比降、流域形态指数等。其中,流域面积和形态对汇水、物源等都起到重要作用,而沟床比降和相对高差则是泥石流形成的重要势能条件。不同的地形地貌孕育的泥石流的发生频率、规模及危害程度不尽相同。流域内面积为0.2~5 km2泥石流最易发生,5~10 km2易发生,小于0.2 km2及10~100 km2较易发生,大于100 km2的泥石流发生的频率较低。沟床纵坡降越大,越有利于泥石流的发生,坡降228‰以上的发生频率高,228‰~110‰的次之,而在110‰以下较少发生。

3.2 地层岩性控制效应

地层岩性决定了地质灾害孕育的物质基础。①由于地层岩性不同,抗剪强度各不同,发生地质灾害的难易程度也不同。岩性软弱地层,在构造作用以及其他外动力作用影响下,容易形成土状或泥状的软弱层,成为潜在的滑动面或滑动带,具备产生滑动的基本条件,同时,在岩性软弱地层中,由于抗风化能力弱,易形成大量的松散物质。相反,在坚硬岩地层中,岩体抗风化能力强,不易形成潜在滑移面和松散物质。②当斜坡是由不同性质的土石共同组成时,斜坡部分抗剪强度会因土石性质不同而不均匀,如果抗剪强度低的软弱岩石发育于坡脚部位,软岩就可能因受压而被“挤皱”甚至挤出,产生滑动。③斜坡的土石性质和内部结构,也决定了斜坡的外形,改变坡体外形,必然引起边坡稳定性的变化,一定强度的土石有一个极限的边坡比,超过这一极限边坡比,斜坡就不稳定,产生局部甚至整体滑动。区内地层主要以三叠系长石石英砂岩、板岩、粉砂岩不等厚互层为主,并夹有千枚岩、灰岩、白云岩等,软硬相间,节理裂隙发育,岩体较破碎;同时由于流域地处高寒山区,气候寒冷,冻融作用使岩体更加破碎,利于形成松散堆积层[22-23]。

图7 地质灾害与地质构造关系图

3.3 地质构造控制效应

地质构造对地质灾害孕育有多方面的影响:①褶皱控制地形地貌;②断裂改变岩体结构,破碎带为地质灾害提供物源;③各类地质构造结构面(如层面、断层面、节理裂隙面、片理面和地层的不整合面等)控制滑动面的空间位置和滑坡的周界;④地质构造控制山体斜坡地下水的分布和运动规律。流域内地质灾害沿地质构造带密集分布(图7)。

图8 炉霍县邦达滑坡

图9 炉霍县新都镇益娘泥石流

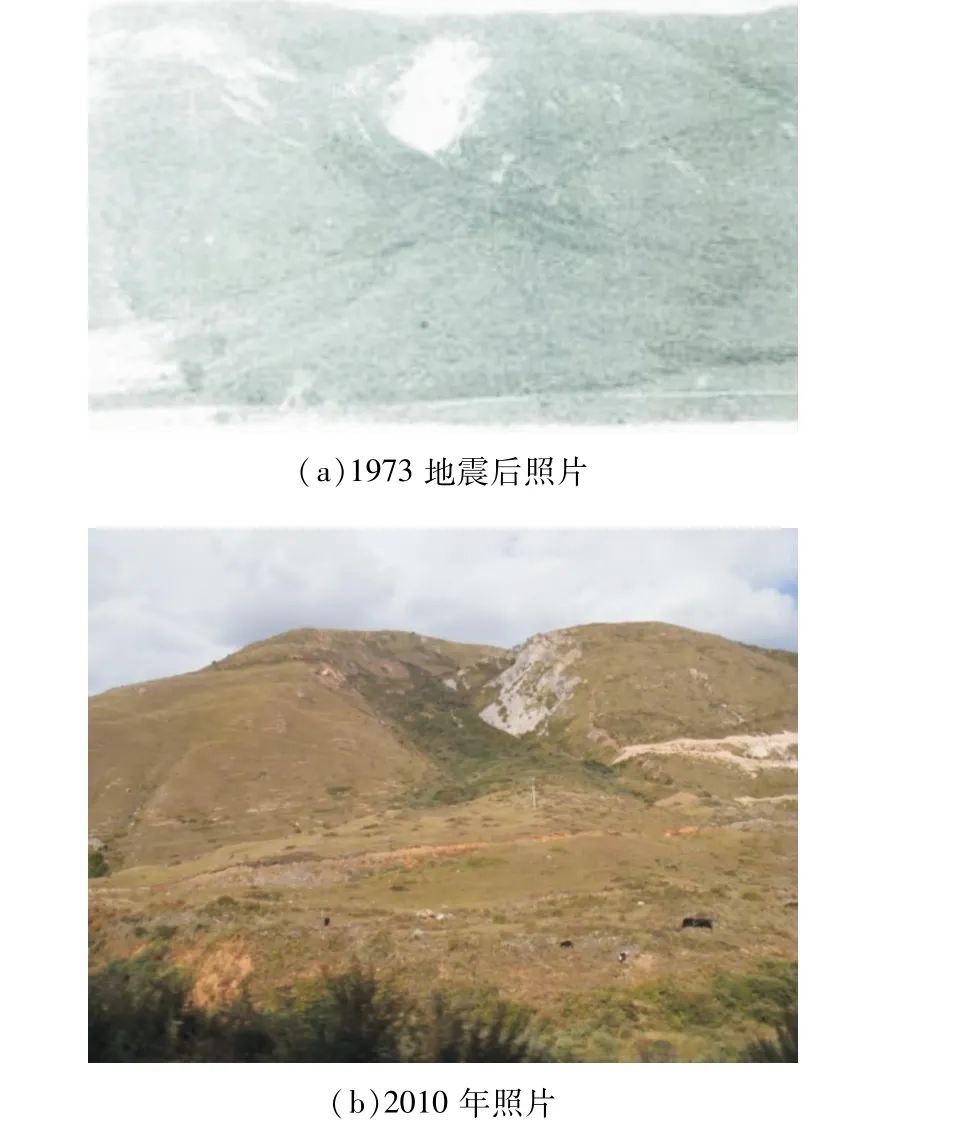

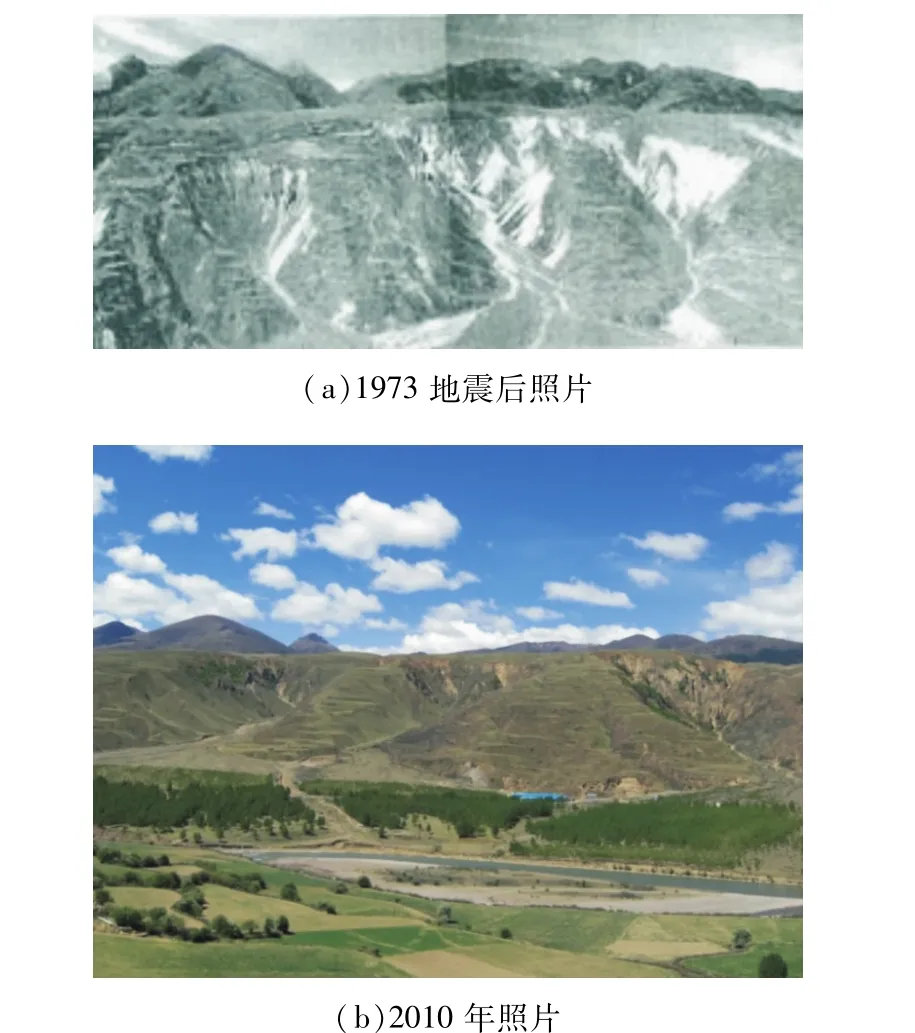

3.4 地震控制效应

(1)据1973年炉霍7.9级地震调查报告结合流域内野外调查,沿鲜水河断裂带两侧岩体破碎,有大量地震形成的堆积体古滑坡[24],如炉霍邦达滑坡(图8)。滑坡发育特点为:前后缘高差大、后缘滑坡壁陡、斜坡坡度、失稳运动能量高、稳定性低,至今受活动断层的影响仍产生蠕滑变形。

(2)地震为泥石流提供了丰富的物源,①地震地裂缝、地震崩滑体等松动物质构成了泥石流源地土(石)体,增加了泥石流土体补给量。如炉霍县新都镇益娘南泥石流(图9);②地震崩滑体堵塞沟道,临时阻滞泥石流体,增大泥石流汇集量。③地震控制泥石流类型,由于地震烈度、地质地貌条件不同,地震破坏程度也有不同。因此地震为各泥石流沟谷提供的固体物质方量和补给方式也不同,再加上水文气象条件的差异,就导致本区既有粘性泥石流沟,又有稀性泥石流沟。

3.5 降雨控制效应

降水是地质灾害孕育的主要诱发因素。流域受东南、西南季风和青藏高原冷空气双重影响,降雨量有明显的时空差异。5-9月受西南季风气流控制,降雨充沛,雨量占全年的83.36%以上;11月至次年4月受南支西风气流控制,雨量稀少,降水量仅占全年16.4%左右。①降雨对滑坡、不稳定斜坡、崩塌的形成影响主要表现为:一是增加斜坡体自重,加速斜坡在重力作用下失稳;二是浸润斜坡的软弱结构面,减弱其抗剪强度,三是降雨形成坡面洪流,对坡体冲刷、侵蚀,掏蚀斜坡前缘、两翼和坡脚,降低斜坡稳定性。②降雨对泥石流形成的作用主要表现为:一是水动力作用,降雨通过地表汇流、侵蚀、揭底等途径,导致土体启动形成泥石流;二是成为泥石流体的重要组成成分之一[25-27]。

3.6 人类活动

不合理的人类工程活动诱发、加剧地质灾害的发生。主要表现为以下形式:削坡建房,农田耕种、水渠灌溉,植被破坏,矿山、水电开发,公路建设等人类活动,加剧了地质灾害的发生。

4 结论

(1)鲜水河流域受青藏高原构造变形强烈影响,气候波动剧烈,是我国地质灾害高易发区。地质灾害发育具有范围广、成灾规模大、动力机制复杂、危害严重等特点。流域内发育滑坡、泥石流、不稳定斜坡、崩塌各类地质灾害627处,泥石流266处,占灾害总数的42.42%;其次为不稳定斜坡、滑坡,分别为84处、131处;崩塌较少,46处,分别占总数的29.35%、20.89%、7.34%。

(2)流域内地质灾害发育分布不均衡,空间上呈明显“线—带—片状”特点分布。表现为:沿国道317,县级公路呈线状分布;沿河流、沟谷,受地形地貌和地质构造控制呈带状分布;与行政区等人类及工程活动聚集区呈片状分布。

(3)受东南、西南季风和青藏高原冷空气双重影响,地质灾害发生有较强的时间规律性。表现为:季节性,流域80%以上地质灾害发生在雨季6-8月;周期性,与年降雨量的变化规律存在正相关性;地震周期性,地质灾害发生频率受控于地震周期,在强烈地震之后,地质灾害活动强烈,在地震宁静期地质灾害发生频率较低。

(4)地形地貌对地质灾害的孕育有强烈的控制。具体表现为:①高程,控制人类居住与活动范围,控制气候、植被垂直分带。②自然斜坡坡度与地质灾害坡度比率分布呈现似正态分布,小于20°的斜坡相对稳定;20°~50°的斜坡地带,多发育滑坡、不稳定斜坡地质灾害;大于50°的斜坡,多崩塌地质灾害发生。③斜坡坡型,直线型斜坡有利于滑坡、不稳定斜坡等地质灾害发育。凸型斜坡有利于崩塌、危岩体的发育。④斜坡坡体与岩体结构,横向、斜向坡体结构地质灾害极为发育较多;顺向、逆向和块状结构斜坡次之。⑤泥石流的形成、易发性受控于流域形态、流域面积、主沟长度、沟床比降、流域形态指数。流域面积和形态对汇水、物源等都起到重要作用,而沟床比降和相对高差则是泥石流形成的重要势能条件。

(5)地层岩性决定了地质灾害孕育的物质基础。不同的地层岩性,土石组成成分及内部结构、分布位置、物理力学特性,控制不同类型、规模、变性破坏模式的地质灾害发生。

(6)地质构造对地质灾害孕育有多方面的影响:褶皱控制地形地貌;断裂改变岩体结构;各类地质构造结构面控制了滑动面的空间位置和滑坡的周界;地质构造控制了山体斜坡地下水的分布和运动规律。

(7)活动断层对流域内地质灾害形成、变性破坏持续时间长。1973年形成的滑坡至今仍处于持续变形破坏过程中。而地震为泥石流提供了丰富的物源。或诱发崩滑体堵塞沟道,临时阻滞泥石流体,增大泥石流汇集量,而控制泥石流的类型、规模、易发性。

(8)降水是地质灾害孕育的诱发因素。①降雨增加斜坡体自重,浸润斜坡的软弱结构面,降低斜坡稳定性。②降雨为泥石流形成提供水动力作用;也是泥石流流体的重要组成成分。

[1] 彭建兵,马润勇,卢全中,等.青藏高原隆升的地质灾害效应[J].地球科学进展,2004,19(3):459-466.

[2] 郑度,姚檀栋.青藏高原隆升与环境效应[M].北京:科学出版社,2004:1-564.

[3] 黄润秋,向喜琼,巨能攀.我国区域地质灾害评价的现状及问题[J].地质通报,2004,23(11):1078-1082.

[4] 郑万模,周东,王锦.四川省甘孜州地质灾害特征与防灾减灾对策[J].地质灾害与环境保护,2000,11(2):102-103

[5] 刘传正,温铭生,唐灿.中国地质灾害气象预警初步研究[J].地质通报,2004,23(4):303-309.

[6] 黄润秋,王士天,张倬元,等.中国西南地壳浅表层动力学过程及其工程环境效益研究[M].成都:四川大学出版社,2001.

[7] 殷跃平.中国地质灾害减灾战略初步研究[J].中国地质灾害与防治学报,2004,15(2):1-7.

[8] 张信宝,吴积善,汪阳春.川西北高原地貌垂直地带性及山地灾害对南水北调西线工程的影响[J].地理研究,2006,25(4):634-640.

[9] 铁永波,白永健,宋志,等.甘孜地区道孚县地质灾害详细调查报告[R].成都:成都地质矿产研究所,2012.

[10]李明辉,王东辉,白永健,等.甘孜地区炉霍县地质灾害详细调查报告[R].成都:成都地质矿产研究所,2010.

[11]倪化勇,王德伟,唐业奇,等.甘孜地区雅江县地质灾害详细调查报告[R].成都:成都地质矿产研究所,2010.

[12]李明辉,周洪福,白永健,等.甘孜地区甘孜县地质灾害详细调查报告[R].成都:成都地质矿产研究所,2011.

[13]Copley A.青藏高原东南边缘的运动学和动力学[J].世界地震译丛,2008,11(5):1-24.

[14]唐文清,陈智梁,刘宇平,等.青藏高原东缘鲜水河断裂与龙门山断裂交会区现今的构造活动[J].地质通报,2005,24(12):1169-1173.

[15]巨能攀,侯伟龙,赵建军,等.安县雎水河流域地质灾害发育、分布及影响因素[J].山地学报,2010,28(6):732-740.

[16]陈红旗.哀牢山中段滑坡灾害类型及其变形失稳模式[J].地学前缘,2007,14(6):112-118.

[17]高煜中,邢俊江,王春丽,等.暴雨山洪灾害成因及预报方法[J].自然灾害学报,2006,15(4):65-70.

[18]苏鹏程,刘希林,郭洁.四川泥石流灾害与降雨关系的初步探讨[J].自然灾害学报,2006,15(4):19-23.

[19]王思敬.地球内外动力耦合作用与重大地质灾害的成因初探[J].工程地质学报,2006,10(2):115-117.

[20]王文俊,唐晓春,王建力,等.灾害地貌链及其临界过程初探[J].灾害学,2000,15(1):41-46.

[21]王谋,李勇,黄润秋,等.气候变暖对青藏高原腹地高寒植被的影响[J].生态学报,2005,25(6):1-7.

[22]陈宗基,康文法.岩石的封闭应力、蠕变和扩容及本构方程[J].岩石力学与工程学报,1991,10(4):299-312

[23]刘涌江.大型高速岩质滑坡流体化理论研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(1):170.

[24]四川省地理研究所.1973年2月6日炉霍地震滑坡调查报告[R].成都:四川省地理研究所,1973.

[25]四川省地震办公室炉霍地震考察队,国家地震局成都地震队.1973年2月6日炉霍地震宏观考察报告[R].成都:四川省地震局,1974.

[26]张友谊,胡卸文,朱海勇.滑坡与降雨关系研究展望[J].自然灾害学报,2007,16(1):104-108.

[27]张玉成,杨光华,张玉兴.滑坡的发生与降雨关系的研究[J].灾害学,2007,22(2):82-851.

Tem poral-Spatial Distribution and Environment Pregnant of Geohazards in Xianshui River of Sichuan,China

Bai Yongjian1,2,Tie Yongbo1,Ni Huayong1,2and LIMinghui1

(1.Chengdu Center of China Geological Survey,Chengdu 610081,China;2.Station Key Laboratory of Geo-hazard Prevention and Geo-Environment Protection,Chengdu 610059,China)

Xianshui River is a young river along Xianshui River active faults and is formed during the process of the Qinghai-Tibet plateau uplifting.The river basin is a high easy-happening area to geohazardswith activity neotectonic and climate abnormal change in our country,developes627 all kinds of geohazards,which have line-beltpiece space and seasonal,cyclical,earthquake frequency periodic time characteristics.Environment pregnant of geohazards are deeply studied on account of combiningwith survey data after Luhuo great earthquake in 1973,and 1∶50000 detailed investigation work within nearly five years and themain consequences of this study are:(1)Topography is the physical condition of geological disaster breeds,which controls of human living and activities,climate and vegetation vertical zoning.Slope gradient and type,slope and rock mass structure,valleys microrelief control different type,size,stability or liability geohazards.(2)Lithology is thematerial basis for the geohazards breeds,different formation lithology,rock composition and structure,distribution,mechanical properties control different geohazards.(3)Geological structures,earthquake,active faults,are endogenetic force for the geohazards breeds,folds control landform;fractures change rock mass structure;tectonic structural planes control spatial location and boundary of rock mass deformation and failure;geological structures control the distribution of the groundwater in themountain slopes and motion;active faults control duration of rock mass deformation and failure.(4)Rainfall is force induced condition of geological disaster breeds,which increases rainfall slope body weight,infiltrates the slope of theweak structural plane,reduces the slope stability,provides hydrodynamic effect for formation of debris flow,is the important part of landslide body.

Xianshui River;geohazad;temporal-spatial distribution;environment pregnant

S423;X43

A

1000-811X(2014)04-0069-07

10.3969/j.issn.1000-811X.2014.04.014

白永健,铁永波,倪化勇,等.鲜水河流域地质灾害时空分布规律及孕灾环境研究[J].灾害学,2014,29(4):69-75.[Bai Yongjian,Tie Yongbo,Ni Huayong,etal.Temporal-Spatial Distribution and Environment Pregnant of Geohazards in Xianshui River of Sichuan,China[J].Journal of Catastrophology,2014,29(4):69-75.]

2014-03-12

2014-04-30

国家自然科学基金(41102226);科技基础性工作专项(2011FY110100-1);中国地质调查局雅砻江流域地质灾害调查(12120113010600)

白永健(1982-),男,四川巴中人,工程师,博士研究生,主要从事区域地质灾害调查与评价研究工作.

E-mail:byj209@126.com