初至波地震层析成像中自动生成初始速度模型的方法研究

陈爱萍,邹 文,何光明,李亚林,罗红明,曹中林

(川庆钻探工程有限公司 地球物理勘探公司,成都 610213)

初至波地震层析成像中自动生成初始速度模型的方法研究

陈爱萍,邹 文,何光明,李亚林,罗红明,曹中林

(川庆钻探工程有限公司 地球物理勘探公司,成都 610213)

初至波地震层析成像需要给定初始速度模型,给定的初始速度模型很大程度上影响层析反演的质量、反演是否收敛和收敛速度的快慢。使用层析成像反演近地表速度场时,这里提出了一种利用大炮初至时间自动生成初始速度模型的方法。假定大炮初至是由直达波和折射波构成的,然后用折射波法直接求取初始速度模型,该方法生成的初始速度模型可直接由程序自动实现,无需人为干扰。将该方法应用在理论模型和实际资料中,由此产生的初始速度模型采用层析成像技术进行迭代反演,结果表明,该方法建立的初始模型加快了反演收敛速度,反演结果和真实速度模型基本一致。

层析成像;大炮初至;初始速度模型;折射波法

0 引言

地震层析成像是一种地层重建和速度反演的地震数据处理方法,自从20世纪80年代以来,国内、外在这方面都进行了大量的研究。但是在众多的旅行时层析成像[1-13]方法中,首先都需要给定一个初始速度模型,在井间地震层析成像中,陈国金[14]假定激发点到接收点间的射线是直射线,并利用从地震记录上拾取的直达波初至时间来求取初始速度模型,证明该方法是可行的。对地面地震的初至波层析成像来说,也同样需要有一种很有效的、快速的、交互式的方法来产生初始速度模型,一般产生初始速度模型的方法有四种:①人工给定一个均匀背景速度,作为层析成像的初始速度模型;②依据工区已有的地球物理资料及声波测井转换成速度资料,经过内插外推获得一个初始速度模型;③采用其他地震方法获得速度资料并参照地震资料,通过分析给出一个初始速度模型;④利用直达波初至时间自动求取初始速度模型。上面四种方法都各有自身的特色,第一种方法简单易行,但这样给出的初始速度模型随意性很大,有可能造成算法收敛缓慢甚至不收敛;第二种方法合理可靠,但在没有声波测井资料的情况下无法得到初始速度模型;第三种方法太复杂,给定的初始速度模型也不一定合适;第四种方法对井间地震层析成像是可行的,对地面地震炮数和道数很多的长测线,建立初始速度可能需要一些时间。本次研究假设大炮初至时间是由直达波和折射波构成,提出利用拾取的大炮初至时间(包括直达波和折射波),采用折射法可以直接产生初始速度模型的方法,并将该方法编程实现,可交互式完成初始速度模型的构建。

1 方法原理

假设大炮初至时间是由直达波和折射波构成,由地震勘探的折射波法的原理可知,地质模型满足折射波勘探的情况下,已知地下模型的速度和厚度参数,可以绘制出直达波和折射波的时距曲线;反之,已知大炮初至时间是由直达波和折射波构成的情况下,可以求出地下介质的速度和厚度参数,从而建立起层析反演的初始速度模型。地震波理论证实:地震勘探中的直达波和折射波都是一条直线,假设模型为多层水平介质,层速度关系为v1<v2< <vn(n为每层速度的编号),直达波的时距曲线方程为:

那么第一层的速度就是直达波时距曲线的斜率。第i层的折射波传播时间为:

于是就可用该方程求取多层水平折射层的每一层的波速和厚度,即第i层的折射波斜率的倒数就是该折射层的速度,将折射波延长求得截距时间t0i,于是由式(3)就可以计算出该层折射界面的厚度。

对于折射界面倾斜的情况,第N层的折射波走时tN(N=2,3)为:

其中:φi是折射面的倾角,当φ角在界面下倾方向并与x轴方向一致时,φ为正,反之为负;hNi为入射点与其界面下部的距离,简称层深度;αNi表示经入射点作x轴的垂线与临界射线的夹角;βNi为经过出射点作x轴的垂线与折射线之间的夹角。

则折射波的截距时间tON为:

同样的,由直达波可以求出第一层的速度,第N层的折射波时距曲线斜率的倒数近似为该折射层的速度;在倾角不大的情况下,即φi≈0时,则αNi≈βNi,由三角函数公式,式(5)就可以简化成式(2),于是可以求出折射界面倾斜情况下折射层的大概的平均深度。

在实际情况下,一条测线有很多炮,将所有的大炮初至时间变换到相同的偏移距-初至时间平面上,从这个偏移距-初至时间交会图上可大致确定折射界面的层数,通过交互式的选择直达波和折射波时距曲线,就可求出初始模型。该初始模型的每层速度都是一个常数,在此基础上,可进行层间速度的反距离加权的插值,可以获得纵向渐变的初始速度模型。

2 应用

2.1 理论模型

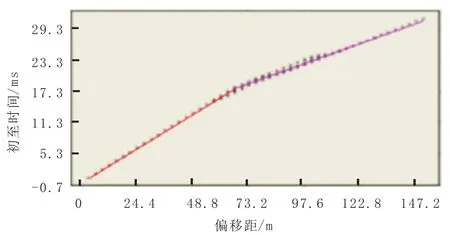

理论模型如图1所示,数据来自Tomo软件中的一个合成例子,该模型只有一个折射层,风化层速度是3657.6 m/s,折射层速度是5791.2 m/s;用理论模型生成合成记录,该合成记录总共有8个单炮记录,将8炮初至时间转换到偏移距-初至时间平面上,如图2所示,用本文方法生成初始模型如图3所示,采用改进的最短路径射线追踪算法+改进的约束阻尼同时迭代重建技术进行近地表速度的重建的结果如图4所示。从图4可以看出,用本文方法产生初始模型进行层析反演,其反演结果和真实模型基本一致。如果随意给定初始速度模型:①初始速度模型只有一个速度值,该速度是一个低值;②初始速度模型也只有一个速度值,该速度是一个高值;③初始速度模型也和如图3一样是两层速度模型,但每层的常速度值是任意给定的。分别对上面三种初始速度模型采用相同参数进行反演,如果目标函数只是旅行时之差,没有其他约束,三种初始模型反演的结果都没有图4的结果好,并且第三种初始速度模型的反演收敛速度很慢。

图1 实际速度场Fig.1 Actual velocity field

图2 偏移距-初至时间交会图中自动拾取直达波和折射波示意图Fig.2 Automatically picked direct wave and refraction wave in offset-travel time

图3 用折射法生成的初始模型Fig.3 The initial model created by refraction method

图4 改进的最短路径射线追踪+改进的CDSIRT技术反演的结果Fig.4 Improved shortest path ray tracing and CDSIRT technology inversion result

2.2 实际资料

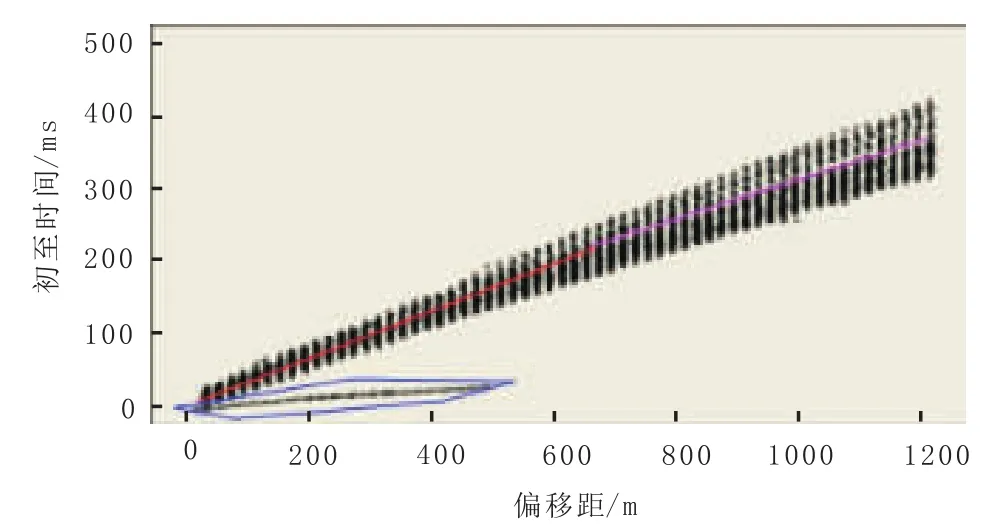

图5 偏移距-初至时间交会图中自动拾取直达波和折射波示意图Fig.5 Automatically picked direct wave and refraction wave in offset-travel time

实际例子选用了四川复杂地区的一条实际测线,该测线有136炮,地形高程差336 m,近地表速度横向变化大。将拾取的初至时间转换到偏移距-初至时间平面上,如图5所示,红色直线就是直达波时距曲线,紫红色直线是折射波时距曲线,蓝色多边形圈起来的初至时间位置是没有拾取正确的初始时间,用本文方法生成初始模型(图6(a)),该初始模型的低速层速度为2 752.8 m/s,折射层的速度为3 907.2 m/s;图6(b)是采用层析反演所得的近地表速度,速度横向纵向变化很大。从结果可以看到,用本文产生的初始模型进行层析反演能够比较稳定、快速和准确地重建下地表的速度场。

图6 四川地区某测线层析反演的初始模型及层析反演结果Fig.6 Initial model of tomography and tomography inversion result of xx line in area of Sichuan area

3 结论

理论模型和实际资料的试算结果表明,在地震初至波层析成像中,采用本文方法计算的初始速度模型是有理论依据的、合理可行的,该方法具有如下的优点:

1)该方法简单直观,在层析成像过程中能交互式拾取直达波和折射波时距曲线,并由程序自动计算初始速度模型。

2)在没有测井数据的地震勘探区块,只需要准确地拾取初至时间就能很好地建立初始速度模型。

3)可以避免人为给定初始速度模型的不确定性和不合适。

4)对反演起到了引导作用,提高了地震层析成像算法的效率、稳定性和收敛速度。

[1] SCALES J A.Tomographic inversion via the conjugate method[J].Geophysics,1987,52:179-185.

[2] WHITE D J.Two-dimensional seismic refraction tomography[J].Geophy.J.,1989,97:223-245.

[3] ZHU X,MCMECHAN G A.Estimation of two-dimensional seismic compressional-wave velocity distribution by iterative tomograghic imaging[J].Internat.J.Imag.Sys.Tech.,1989(1):13-17.

[4] MCMECHAN G A,HARRIS J M,ANDERSON L M.Gross-hole tomography for strongly variable media with applications to scale model data[J].Bull.Seis.Soc.Am.,1987,77:1945-1960.

[5] ZHU X,SIXTA D P,ANGSTMAN B G.Tomostatics:Turning-ray tomograpgy+static corrections[J].The Leading Edge,1992,11(2):15-23.

[6] ZHANG J,TOKSOZ M N.Nonlinear refraction traveltime tomography[J].Geophysics,1998,63(5):1726-1737.

[7] ZHOU H.Multiscale traveltime tomography[J].Geophysics,2003,68(5):1639-1649.

[8] 刘清林.地震波初至射线路径的追踪[J].石油物探,1995,34(4):14-26.

[9] 李录明,罗省贤.初至波表层模型层析反演[J].石油地球物理勘探,2000,35(5):559-564.

[10]李福中,邢国栋,白旭明,等.初至波层析反演静校正方法研究[J].石油地球物理勘探,2000,35(6):710-718.

[11]李家康,余钦范.近地表速度的约束层析反演[J].石油地球物理勘探,2001,36(2):137-140.

[12]李录明,罗省贤.复杂三维表层模型层析反演与静校正[J].石油地球物理勘探,2003,38(6):636-641.

[13]张建中.近地表介质地震初至波层析成像[J].厦门大学学报,2004,43(1):63-66.

[14]陈国金,高志凌,吴永栓.井间地震层析成像中自动生成初始速度模型的方法研究[J].石油物探,2005,44(4):339-342.

Automatically building the initial velocity model in first-arrival seismic tomography

CHEN Ai-ping,ZOU Wen,HE Guang-ming,LI Ya-lin,LUO Hong-ming,CAO Zhong-lin

(Sichuan Petroleum Geophysical Prospecting Company,Chengdu 610213,China)

The initial velocity model is primary given in first-arrival seismic tomography,the quality of tomography inversion,convergence and convergence speed are effected mostly by the initial velocity model.An automatically building initial velocity model using first-arrivals has been proposed with near-surface velocity fields tomographic inversion in the paper.Assuming that the first-arrivals are consist of the direct waves and refraction waves,then the initial velocity model is directly calculated by refraction method,which can be realized automatically by program without factitious interfere.The method is applied to the theory model and actual data,then the iterative tomography technique is applied to obtain actual velocity model based on the initial velocity model.The results show that the method is effective with quickly convergence,and the inversion results are consist with real velocity model.

tomography;first-arrival;initial velocity;refraction wave method

P 631.4

A

10.3969/j.issn.1001-1749.2014.05.12

1001-1749(2014)05-0583-04

2013-11-18 改回日期:2014-06-18

中国石油天然气集团公司科学研究及技术开发项目(2013E-38-08)

陈爱萍(1976-),女,硕士,高级工程师,主要从事物探方法研究工作,E-mail:chenaip1107@163.com。

——随钻钻孔电磁波层析成像超前探水设备及方法研究