高职高专护理教育课程体系研究现状与思考

谭 严

(重庆三峡医药高等专科学校,重庆 404120)

2003年,教育部、劳动保障部、卫生部等六部委将护理人才确定为技能型紧缺人才,高职高专护理教育得到迅速扩张。中专学校大批升格为高职高专院校,本科院校也开展高职高专层次护理教育。尤黎明等[1]对全国11省市护理专业招生规模的统计数据为:大专层次招生数1998年3 258名,2003年15 682名,2007年34 097名。高职高专护理教育在发展的同时,进入以课程改革为主要任务的教育改革深化阶段。本文对高职高专护理教育课程体系的研究进行系统回顾与思考。

1 高职高专护理教育课程体系研究现状

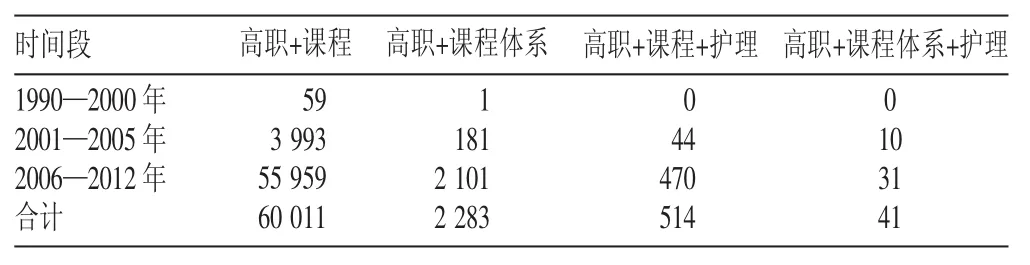

在万方数据库中,按1990—2000年、2001—2005年、2006—2012年3个阶段进行检索,首先分别以“高职+课程”“高职+课程+护理”为关键词进行模糊检索,然后分别加上“课程体系”对题名进行精确界定,检索结果见表1。可以看出,高职高专护理教育课程体系的研究相对滞后。课程体系研究是课程研究的重点和突破口,如何借鉴高职高专教育领域课程体系研究成果,培养出适应新的医疗卫生环境的护理人才,显得尤为重要和迫切。

表1 万方数据库检索结果(篇)

2 高职高专护理教育培养目标的研究

培养目标是人才培养的具体质量规格与培养要求,是课程体系研究的首要问题,是指导其他所有活动的关键准则。而培养目标就其核心来讲,受教育的本位性决定,主要热议的有人格本位、人本位、能力本位、知识本位、就业本位和生涯发展本位等[2]。2000年《教育部关于加强高职高专教育人才培养工作的意见》提出,高等职业教育要强调培养“技术应用能力”。2003年卫生部科技教育司组织制定的《三年制高等职业教育护理专业领域技能型紧缺人才培养指导方案》,将培养目标定位为:能在一线医疗卫生保健和服务机构工作的高等技术应用型护理专门人才。医学高职高专护理教育“以就业为导向、能力为本位,培养高等医学技术应用型人才”的培养目标,得到学者的广泛认可[3~6]。

3 高职高专护理教育课程设置研究

人才培养目标最终需借助课程教育才能实现。职业教育课程设置研究中,理论与实践的关系是核心问题。在护理专业课程设置上,正确处理好理论课程和实践课程的关系是构建护理学课程体系的重要方面[7]。北京师范大学职业与成人教育研究所教授赵志群按照理论与实践之间的关系,将课程设置分为“理论与实践并行”“理论为实践服务”和“理论与实践一体化”3种类型[8]。笔者以此为依据对高职高专护理教育课程设置研究进行归纳。

3.1 理论与实践并行的课程设置

理论与实践并行的课程强调学生的认知规律,即通过认知重组来把握事物的结构,是传统型职业教育课程。专业课程方案围绕“学科教学”和“技能训练”两个中心建立,即由多门学科科目和相应的技能训练科目构成,把这些科目按照各自固有的逻辑排列,独立安排它们的教学顺序和学习时间。在护理课程设置中,学科课程被划分为文化(公共)基础课、医学基础课和护理专业课程(三段式),并辅之以相应的技能训练课程。按照3类课程的时间安排顺序,护理专业主要有“建筑式”“渐进式”“平行式”课程设置模式3种类型[9]。2005年余晓云[10]对30所护理专科院校的课程计划进行调查发现,“建筑式”课程设置模式最为常见,课程结构基本上是由公共基础课、医学基础课、护理专业课3部分构成[10]。课程安排顺序为:先基础课,后专业课,最后一年集中实习,理论和实践脱节。这种模式过分强调学科的完整性,忽视了各个学科之间的联系,缺乏整体性,不利于学生对知识的牢固掌握与理解应用[11]。“渐进式”或“平行式”课程设置模式逐渐取代“建筑式”模式,“渐进式”课程设置模式改变先基础后专业再实习的“建筑式”模式,变成基础、专业课渐次推进,学生早期接触护理,早期确立现代护理理念[12]。实验实训逐步融入,由浅入深、由简单到复杂、由单一到综合,实验、实训和实习3个环节环环相扣,突破“先理论、后实践”的方式,实行“理论教学+实验教学+实训教学”三位一体的运行方式,实现理论教学与实践教学的有机结合[13]。

吕子静[14]认为,在这种课程体系下,公共基础课、专业基础课、专业课知识的衔接仍存在问题,表现为各门课程教学内容各自为政,摆脱不了大学科的思想,致使护理课程量多,课业重;教学手段、教学方法很难突破理论—实践的传统讲授过程,学生主动参与的机会相对不足,不利于学生职业能力的培养。

3.2 理论为实践服务的课程设置

通过国际合作项目,我国引进了德国的“双元制”模式、北美的能力本位教育课程模式(CBE)、国际劳工组织开发的模块式技能培训模式(MES),这些课程模式的指导思想基本一致,即在宏观经济发展、劳动市场分析、职业分析和工作分析的基础上,提出对技能型人才的能力要求,确定相应的培养目标,从而确定职业教育的课程内容。把学习知识作为习得技能的支持手段,对理论知识没有系统性和量的要求,构成了一种以“理论为实践服务”为主要特征的职业教育课程类型[8]。我国职业院校广泛提倡“理论知识以必需、够用为度”,一些职教工作者在此基础上发展了本土课程理论,如“宽基础活模块”和“多元整合课程”等[8]。这些观点对高职高专护理教育课程改革产生了很大影响。主要表现在以下几方面。

3.2.1 加强学科整合,精简医学基础课程内容 基础课程模块按照“以应用为目的,以必需、够用为度”的原则,对课程结构和课程内容进行了整合,压缩理论课时数。传统的医学基础课包括人体解剖学、组织胚胎学、生理学、病理学、生物化学、免疫学、病理生理学等,整合的代表思路主要有两种,一是涂明华等[15]提出的按照人体结构和功能从正常到异常的思路组织专业基础课程,即主要整合为正常人体结构与功能、异常人体结构与功能、护理药理[16];二是戴长蓉[17]提出的以人体结构和功能为主线进行整合,每门课程同时包括正常和异常两种情况,即将人体解剖学、组织胚胎学、病理学整合为人体形态学基础及护理应用,将生理学、生物化学、免疫学、病理生理学整合为人体机能学基础及护理应用;将药物学、病原微生物、寄生虫学整合为护理药物学。多数研究者采用第一种整合思路。

3.2.2 打破学科体系,按照生命周期模式重组护理专业课程按照护理岗位群的需要层层分解,确定从事护理岗位工作所需的综合能力和专项能力,以专项能力所需要的知识、技能、态度等为基础,体现“以人的健康为中心”的广义护理观,并以整体观为指导设置护理专业课程,将内、外、妇、儿、五官等临床各科按照“生命周期模式”整合为母婴护理、儿童护理、成人护理和老年护理,进行内容的优化整合,减少交叉重复,节省教学时间,体现知识的整体性和综合性[18,19]。

但有学者意识到,这种“必需、够用”的“度”难以把握,容易出现知识删减过多,使知识基础根基不牢,不利于职业能力的培养与形成[20]。李颖[21]应用Delphi法对辽宁省高职护理专业课程设置进行专家咨询,对医学基础课、护理专业课程持整合与不整合的专家人数有显著性差异(P<0.001)。不提倡课程整合的专家认为:(1)对于护生来说,只有掌握疾病及相关症状的发生机制,才能更好地进行护理。(2)课程整合的改革和师资的培养是相配套的,分科培养师资的模式无法适应综合学科的需求。(3)目前,国内医疗体系的设置仍采取分科制,若进行课程整合,会使理论与实践产生一定偏差,容易造成学生概念上的混淆。

3.3 理论与实践一体化的课程设置

随着社会的进步和劳动组织方式的变革,技能型人才不仅要具有岗位职业能力,而且应当具备综合职业能力,必须帮助学生通过工作中的学习“建构”自身的知识体系,因此仅仅停留在“理论为实践服务”的层次是不够的,理论与实践只有通过特定的载体有机融合到一起,通过手脑并用的“做中学”和行动导向的理论、实践一体化的学习,才有可能促进学生综合职业能力的发展,因此必须在更高层面上来探索理论、实践一体化课程体系的建构。比较有代表性的有项目课程、任务引领型课程、工作过程系统化(基本工作过程)与学习领域课程[8]。近年来,护理课程改革在这一领域也做了研究与实践。以“护理”分别加上“项目课程”“任务引领课程”“学习领域课程”作为主题词在万方数据库进行模糊检索,共检出46篇论文,其中本科层次护理教育未涉足此领域。进一步通过论文摘要进行筛选,选出25篇与高职高专护理课程改革有关的论文,其中23篇是从课程教学法的角度对某一门课程进行教学改革的研究,仅两篇是从课程设置角度进行的研究。孙师家等[22]以马格德堡护理职业教育大学护理专业学习领域课程方案为例,分析了德国职业教育学习领域课程开发思路、步骤、体系和实施方式,并与国内传统课程对比,提出实现学习领域课程方案应在教师教学理念、教学能力、教学手段、学校教学环境建设4个方面具备完全不同于传统课程体系的基本条件。唐婕妤[23]对基于工作过程的高职护理专业课程体系开发过程进行了理论性介绍,并主要以基础护理技术为例详细介绍了课程内容的开发流程。高职护理专业的课程体系没有摆脱突出医疗的学科制束缚,基于护理工作过程的课程开发进展缓慢,培养的护理人才与行业发展不能完全对接[24]。

4 思考

4.1 需要更加理性地理解和恰当地运用职业技术教育理论与经验

到目前为止,我国职业教育主要是“移植”与“借鉴”国外的职教课程理论和方法,对它们的某个观点或某些主张采取了去课程生长环境化和去课程文化语境化的处理[2]。经验介绍所对应的专业大都是工科电类专业,以此来指导护理教育课程研究和改革实践是值得商榷的,由于不同的专业其课程具有自身的特点,课程学习规律也会有差异性,这样的二次“移植”与“借鉴”,往往难以结合护理专业的特色和要求,对职业教育理论的理解多表现在对课程开发的外在结构和形式方面,对跟踪职教课程发展的本质问题研究还有待深入,护理教育作为职教的一个特殊领域还有待进一步研究。

4.2 护理课程设置应突出护理核心价值观

1998年,美国高等护理教育学会(American Association of Colleges of Nursing,AACN)首次在《高等护理教育专业标准》中明确将人文关怀列为护理专业人才培养的核心价值观。随后英国、加拿大、澳大利亚、日本等国20余所世界一流护理院校都将“护理专业价值观、专业发展能力与专业人文精神培养”列为第一培养目标[25]。香港护士管理局制订的香港特别行政区注册护士培训课程纲要及要求(2009)中,首篇推出护理哲学,概述护理服务的性质和工作所持守的信念,以及对个人、环境和健康的观点,并强调护理哲学是护理课程纲要修订发展的基础。学者李春玉等[26]也提出护理专业的理念集中体现它对护理主概念——人、健康、环境和护理的理解,对这些概念的清晰理解与陈述,对护理专业人才培养目标和课程体系的改革起指导性的作用。这一点在目前高职高专护理教育课程体系研究中被严重忽略。我们在重点强调、片面理解“能力本位、就业导向”的进程中,有意无意地强化护理教育功利性和实用性价值取向。一种基于人性尊严的价值观及符合理性的人生观教育较之于掌握高超的医疗护理技术更为迫切[27]。因此,我们应该将理解护理的本质、确认课程所包含的主体价值作为前提,理性地研究和恰当地运用职业技术教育理论与经验。

4.3 课程设置需要体现整体性和系统性

课程作为教学改革的支点,是提高教育质量的根本保障。从本质而言,作为整体存在的学校课程,其结构的适切性是能否形成课程整体功能、实现人才培养目标的关键所在。然而,在高职高专护理教育课程建设和改革实践中,普遍把课程改革的焦点集中于某一具体科目或某一种课程类型,忽视了对课程整体性和系统性的关照。一方面不断追求“打破学科体系,实现课程整合,减少课程数”,另一方面为了达到某一培养目标,又不断增加课程门类。汪庆玲等[28]在全国范围内按照地域分布抽取了37所护理高职学校发放调查问卷,对高职高专护理教育现状进行调查,结果显示,被调查的37所学校普遍存在课程多、课业负担重的问题,总学时明显高于日本、澳大利亚三年制护理教育课程。人才培养目标的实现不能寄托于单纯的某一因素,而应是包括课程理念、课程内容、课程评价在内的课程体系系统创新,多管齐下,全方位推进人才培养进程。