常山猴头及其菌棒层架立体栽培技术

黄良水,季 斌,毛荣良,季宝新

(1.常山县天乐食用菌研究所,浙江 常山 324200;2.浙江常山宝新果蔬菌有限公司,浙江 常山 324200;3.常山县豪锋农业发展有限公司,浙江 常山 324200)

“常山猴头”由常山县食用菌研究所选育。该菌株产量高、品质优、抗性强、商品性好,适应性广,已在浙江常山建有规模化栽培基地,适宜在全国范围内推广。

1 特征特性

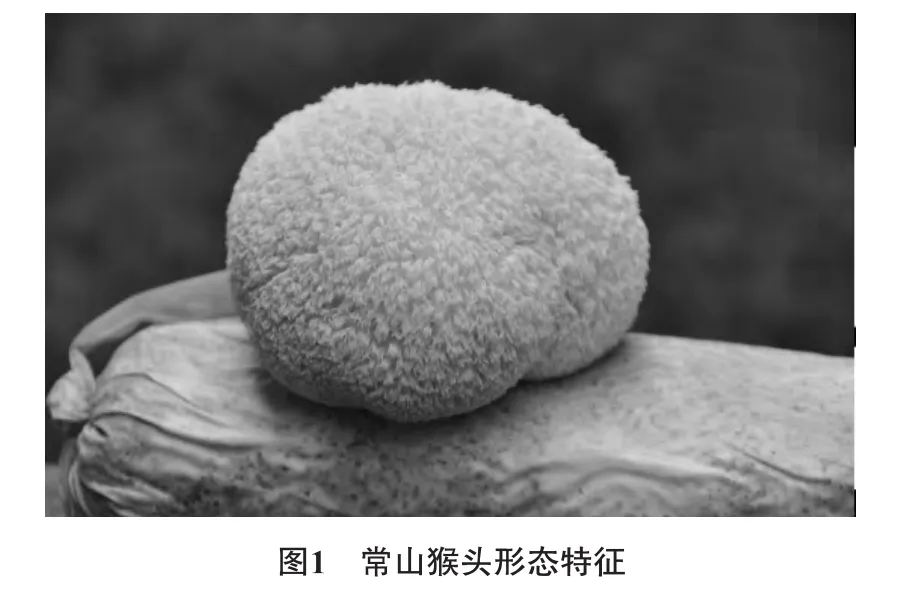

该菌株菌丝在PDA培养基上呈白色绒毛状,菌丝粗壮,紧贴培养基且分布不均匀,线状明显,基内菌丝发达,气生菌丝较少;后期色暗或稍带灰黄色,斜面上会出现小原基并形成珊瑚状小菇蕾。子实体头状、不分枝、白色 (干的子实体表面呈米黄色),大小5 cm~20 cm(图1)。肉实、无柄,基部着生处狭窄,人工栽培时基部常因生于瓶口或塑料袋口内而呈现出短柄状。除基部外,体外覆盖菌刺,刺下垂,形状似猴子的头表面。菌刺长1 cm~5 cm,粗1 mm~2 mm,针形。孢子生于菌刺表面,球形,孢子堆呈白色。

该菌株属中温型,菌丝生长温度10℃~33℃,最适温度25℃~28℃,出菇温度5℃~25℃,最适温度12℃~18℃。菌丝7 d长满斜面,12 d形成菇蕾,25 d采割第1批子实体。子实体结实,组织致密,抗病性强。

2 菌棒层架立体栽培技术

2.1 栽培季节

猴头菇菌棒栽培在江浙一带宜安排在9月下旬至10月上旬接种,10月中旬至翌年4月出菇。如气温在30℃以下,尽量提前接种,以便在气温降至12℃之前出一批菇。

2.2 菌棒制作

2.2.1 配料

常用配方:棉籽壳76%、麦麸20%、石膏粉2%、蔗糖1%、过磷酸钙1%。把棉籽壳减少20%~30%,用杂木屑、玉米芯代替,对产量影响不大,但可以降低生产成本。根据配方,先将各种原料混合均匀,再按料水比1∶(1.2~1.35)充分拌料,使配方的含水量在61%~63%。灭菌前pH值为6.0~7.0。

2.2.2 装袋

选用规格为12.5 cm×55 cm×0.0045 cm聚丙烯或高密度聚乙烯塑筒袋。采用装袋机装料,当料接近袋口6 cm时,取出料袋,擦净料袋外壁培养料,用扎口机扎紧袋口,装料后料袋重量1 200 g~1 300 g,料棒长42 cm~44 cm。

2.2.3 灭菌

猴头菇袋栽灭菌一般采用常压灭菌。在规模化生产中采用塑料薄膜柜灭菌,叠袋时在四面转角处横直交叉重叠,中间直线重叠,做到既通气又不倒塌,叠好袋后罩紧薄膜、防雨布等,然后用绳子缚在灶台的钢勾上,四周捆牢,防止蒸汽漏出。灭菌初始要快速升温,温度升至100℃的过程最好不超过5 h,灭菌温度上升到100℃后,维持14 h~16 h。

2.2.4 接种

接种时料温应冷却到28℃以下。操作时先在要接种的料袋表面用75%酒精棉球擦洗1次,然后用打孔器均匀地打3个接种穴,直径1.5 cm左右,深2 cm~2.5 cm,然后立即接入菌种块。种块必须压紧,不留间隙,让菌种微微凸起,以加速菌丝萌发封口,避免杂菌污染。

2.3 菌棒培养

2.3.1 堆叠方式

江浙一带9月~10月气温较高,接种后的菌棒按“井”字形交替堆叠,每层排4棒,每堆6层~7层,摆在顶层的菌棒接种口朝下。如果冬春季节接种,接种后菌棒先按堆柴式排放,排与排之间间隔30 cm~40 cm,堆高10层~13层,待接种口菌丝圈直径达6 cm~7 cm时,改“井”字形叠放,每堆6层~7层。

2.3.2 培养管理

接种后的菌棒,前面的3 d是菌丝萌发期,菌种块的菌丝处于恢复和萌发阶段,室温可以控制在24℃~26℃。猴头菇的菌丝生长期,室温要控制在23℃左右。气温在15℃以下时,可在菌堆上盖1层塑料薄膜;气温更低时,要采取适当的加温,以保证培养温度。发菌期间要加强通风,培养环境要求干燥,室内空气相对湿度尽可能控制在70%以下。

2.3.3 适时开口

发菌期间要及时翻堆,翻堆的次数一般为2次,接种口菌丝直径5 cm~7 cm时进行第1次翻堆,当菌丝快走满袋时进行第2次翻堆。翻堆时要轻拿轻放,而且要让接种穴暴露在空气中,不要压住。生产上当接种穴之间的菌丝快要相连时,要开口增氧。当菌丝满袋,且穴内原基出现时,可将菌棒转入出菇棚。

2.4 菌棒排放

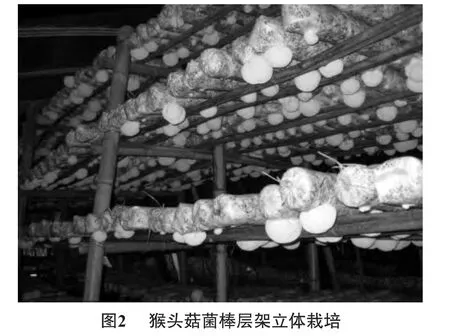

将菌棒放在菇棚层架上,菌棒横放,每袋之间距离3 cm~5 cm(图2)。层架高1.8 m,分5层,每层间隔40 cm,层架宽90 cm,层架长度可根据菇房大小设计。层架之间留宽80 cm的操作道,靠墙的菇架与墙壁保持20 cm间距,以便于换气或盖棚膜。

2.5 出菇管理

2.5.1 温度管理

在子实体生长发育阶段,温度要控制在16℃~20℃。在适宜温度环境下,从原基到成菇,一般需15 d~20 d。当温度超过23℃时,子实体的菌刺长、球块小、松软,甚至形成分技状、花菜状畸形菇和光头菇;温度超过25℃,菇体会出现萎缩;温度低于12℃,子实体常常呈橘红色;温度低于5℃,子实体完全停止生长。

2.5.2 湿度管理

子实体形成期每天喷水3次,当菇蕾形成后可适当减少喷水次数,1 d喷2次。当菇体菌刺形成,且长度达0.3 cm以上时,喷水次数再次减少,视天气情况可喷1次或不喷,进入采摘期时停止喷水。

2.5.3 光线控制

一般要求200 lx~400 lx光照度,而且光线要均匀。光线在50 lx以下,会影响子实体的形成与生长,延迟转潮;光照超过1 000 lx,子实体往往发红,生长缓慢,菌刺形成快,子实体小,菇体品质变劣。

2.5.4 通风措施

在子实体生长发育过程中,CO2浓度以0.03%~0.1%为宜。通风不良,CO2浓度超过0.1%时,就会出现珊瑚状畸形菇。空气相对湿度较低时,每天上午揭膜通风0.5 h以上,子实体长大时每天早晚通风,并适当延长通风时间。如果菇棚长度在10 m以上的,棚顶每隔5 m~6 m要开1个天窗,四周也要开些边窗,以促进通风。通风时,切忌风直吹菇体,以免菇体萎缩。

2.5.5 转潮管理

在第1潮菇采收后,随手把菌棒表面的残柄清理干净,停止喷水3 d~4 d,并揭膜通风12 h,让采收后的菇根表面收缩,防止发霉。然后把温度调整到23℃~25℃,培养3 d~5 d促进菌丝积累养分,最后把温度降到16℃~20℃,空气湿度提高到90%左右。3 d~5 d后原基出现,幼蕾形成后的管理与第1潮菇相同。

2.6 采收

2.6.1 采收时间

当菌刺长至0.5 cm~1 cm,未弹射孢子前及时采收。

2.6.2 采收方法

采收时直接用手抓住菇体轻轻扭转拔下,采大留小,除去菇体基部杂质后,按规格分级。

猴头菇菌棒层架立体栽培一般可采收3潮菇,有的还可采收4潮菇。以第1潮、第2潮产量高,品质好,一般占总产量的80%,生物转化率一般在100%左右。