麦文果:抗战烽火中的白衣天使

沈慧瑛

(苏州市档案局,江苏苏州,215004)

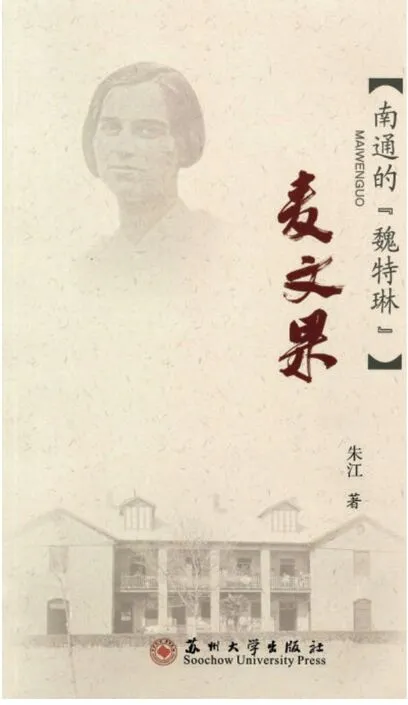

南通的魏特琳——麦文果

随着鸦片战争打开国门,基督教会陆续派人来华传教,这与向来信奉佛教、道教的中国人产生抵触,影响最大的当推发生于同治九年(1870)的天津教案,此案令晚清重臣曾国藩名誉受损。长期以来我们接受这样的教育——西方传教士到中国传播“福音”是一种文化侵略,在这样的语境下往往全盘否定基督教会的有益作为。然而考查历史不难发现,教会与当地民众产生矛盾的根本原因在于个别传教士的不良言行和中国民众对西方宗教的排斥。实际上,来华的传教士们无论传教还是从医、执教,多数遵纪守法,带来上帝概念的同时传播了西方文明,对中国的文化教育、医疗卫生产生了深远的影响。

知道传教士麦文果其人始于两年前,朋友因编写出版南通人民医院院史,来苏“讨教”,一个叫麦文果的美国姑娘的故事就此吸引了我。之后同行朱江又利用海外珍贵的书信文献、报刊旧闻,撰写了《麦文果》一书,苏州大学出版社2013年12月出版。通读之余为麦文果基督徒的博爱和人道主义所感动。她和南京的魏特琳一样充分利用美国人的身份,救助无数陷于危难的中国人,朱江称之为“南通的魏特琳”。魏特琳是家喻户晓的人物,她看管的金陵女子文理学院成为南京大屠杀期间中国妇女的避难所;远在南通的麦文果不为人们熟悉,她如魏特琳般坚强、勇敢、善良、侠义,帮助受难的南通百姓。

以过去的思维模式,出身于基督徒家庭的麦文果受过良好的教育,放着好日子不过,偏要到落后的中国来,定然“居心叵测”。其实理由很简单,1935年她来华前夕在美国《世界召唤》发表了《我为什么去中国》,说:“人不仅仅是恩惠的被动接受者,还应该是施予者,因为只有如上帝之子般行善,一个人才能完成升华”,之所以选择中国,是在了解到“四万万人口的国度的困境后……我们坚信,与上帝在一起,我们会解决这些现实问题”。正是怀着宗教信仰与执着,她来到南通基督医院从事护理,意想不到的战争使一个普通女子显得不再平凡,这种不平凡、不普通全仗于她在南通四面楚歌之际不顾个人安危、救死扶伤的表现,从而真正成为上帝派来的天使。

《麦文果》共有18章,从麦文果“到中国去”“来到南通”“遭遇轰炸”“组织善后”,到“独自留守”“救济难民”“目击暴行”“同舟共济”,直至1939年秋天离开南通。全书以麦文果为中心,辅以相关的南通背景介绍,详尽描写了麦文果在战乱中不畏艰难,救护、保护中国人并开展红十字会工作的事迹。写人物传记,拥有第一手的资料是关键。麦文果作为外籍人士在华的资料十分有限,幸而作者凭借出色的英文水平,通过各种渠道查阅到当年麦文果发表在美国报刊上的文章,及向上级、友人、同事所写的报告、书信,才得以深入了解这位异国女性在南通沦陷期间的果敢行为,且通过她的视角揭露了日军在南通施暴的真相,以及战时南通各方人士的生存状态。或许这比受害方的审视更为客观公正。

回到1936年的那个秋天,麦文果经过在北平一年的中文学习后南下,踌躇满志,成为南通基督医院的一员,但战火改写了她的历史。1937年11月《世界召唤》发表了她的《轰炸南通》一文,那天在家做针线的麦文果眼见炮弹炸毁医院,她迅速穿上护士服加入救援的行列,且忍着匆忙中受伤的腿痛。她看见“在二楼的屋顶,眼看着火焰离自己越来越近,一个无助的绑着石膏的小男孩蜷缩在楼顶绝望地啼哭,我让他跳下来,但他受了惊吓,根本就不能动弹了……我义无反顾地爬了上去,救下小男孩,如果不这样做,小孩的哭声将一直萦绕在我耳边,使我永远不能安睡”。时至2005年,当年的幸存者回忆麦文果小姐冒险救下小男孩的情节,与麦文果的描述完全一致。美国驻华记者在《纽约时报》的报道《轰炸导致美国在华医院病人和医生遇难》中,称赞“麦文果还坚守在废墟之中,对受伤严重的中国员工进行护理”。当医院同仁疏散到庐山时,“我们和中国朋友都苦口婆心地劝她(麦文果)离开,怕她有危险,但她还是不愿走”。

因为麦文果不离开南通,才有了《麦文果》这部纪实作品。1937年8月到1939年秋天是南通陷入日军之手的黑暗时期,麦文果独自留守南通,通过一封封书信向外传递着日军的侵略行径及她的艰难岁月与寂寞时光,小到肉体上忍受饥寒,大到精神上时时处于提防日军骚扰的紧张状态。书信成了她沟通世界、放松心情的良方,由此也书写了一个天使的故事。