鄂尔多斯盆地西缘晚三叠世 “古脊梁”隆升地质证据及盆地原型西部边界的确定

韩鹏,冯胜斌,李雪梅,王康乐 (低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 )

袁效奇,贺静,胡爱平 中石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西 西安710021

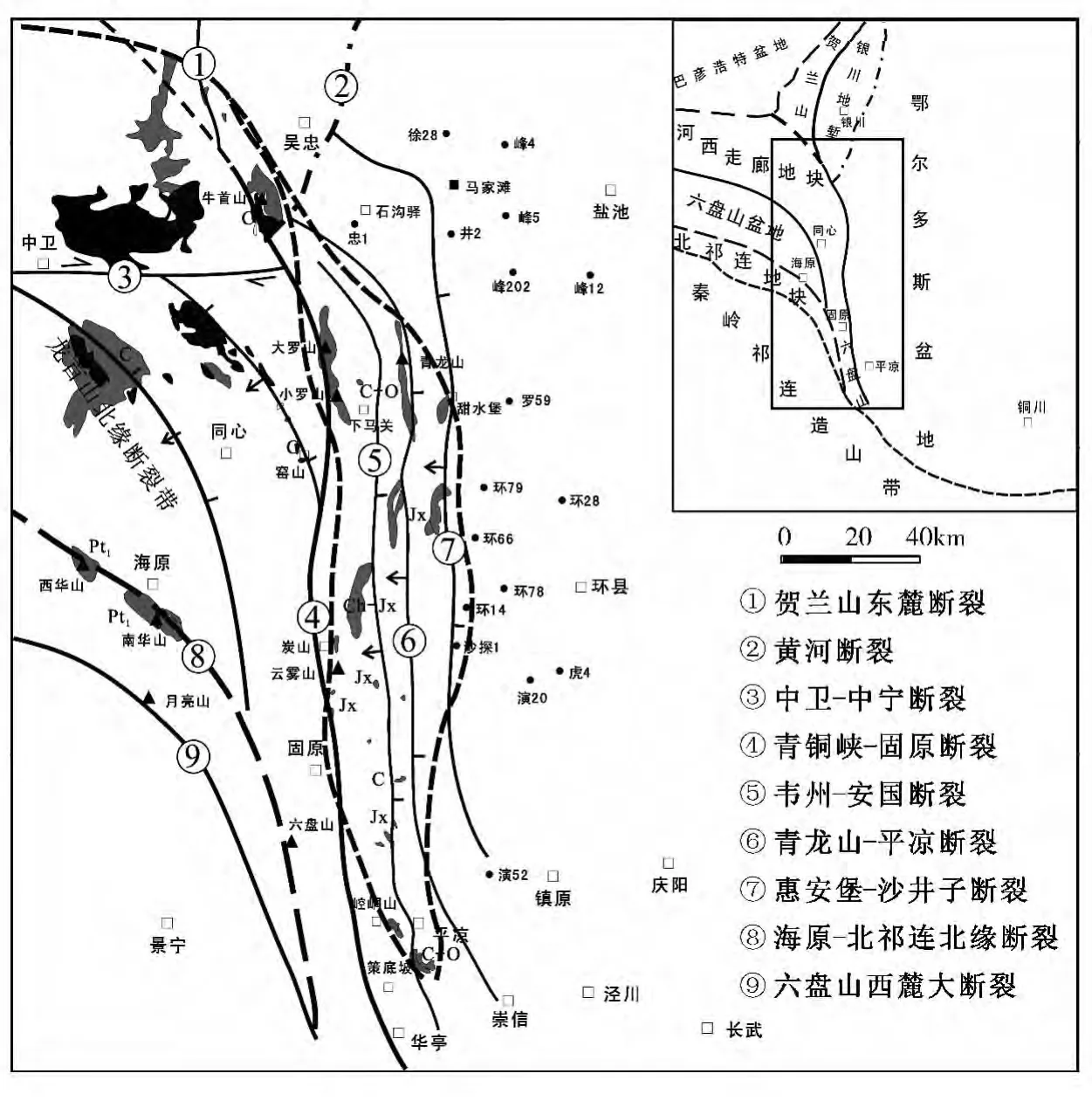

位于华北克拉通与阿拉善地块、秦岭造山带与祁连造山带等不同特征构造单元之间的鄂尔多斯盆地西缘 “古脊梁”(图1),因其复杂的地质构造背景、独特的大地构造位置及其晚三叠世西南缘的巨厚沉积而备受地学界关注[1~10]。特别是随着鄂尔多斯盆地中生界油气勘探的迅速发展,“古脊梁”的存在与否直接影响到西缘勘探区块的优选。但由于该区特殊的大地构造位置、复杂的构造应力场、多期次的构造运动及其强烈的后期改造使得对 “古脊梁”的隆升时限及其演化存在较大分歧[1,4~10]。尤其是近年来六盘山盆地晚三叠世地层的发现[11,12]及河西走廊地区晚三叠世南营儿群沉积特征研究的新进展,使部分学者认为,晚三叠世西缘不存在 “古脊梁”[8~10],盆地向西开口与河西走廊相连通,并对晚三叠世鄂尔多斯原型盆地西界及西部油气勘探提出了不同的认识。笔者通过分析 “古脊梁”分布区地层接触关系、中晚三叠世沉积物碎屑组分、“古脊梁”东西两侧晚三叠世地层沉积时限和盆地西缘晚三叠世沉积特征,以阐明晚三叠世鄂尔多斯盆地西缘构造属性、原型盆地边界及石油勘探布局等亟需解决的地质问题。

图1 鄂尔多斯盆地西缘大地构造及 “古脊梁”分布位置图

1 “古脊梁”研究现状

鄂尔多斯盆地西缘和六盘山盆地之间存在一个近南北向展布的由中元古界和寒武系、奥陶系碳酸盐岩及碎屑岩构成的褶皱带,前人称之为 “古脊梁”或 “古陆梁”(图1)。其分布范围多指包括青龙山、大小罗山、云雾山及固原三关口一带的狭长地带[3,9]。笔者通过野外实地观测并结合前人研究成果[2,5]认为,平凉地区出露的寒武-奥陶系亦为 “古脊梁”向南延伸部分,即 “古脊梁”分布于北起青龙山南至平凉一带 (图1)。对于 “古脊梁”的形成演化始终存在争议,彭希龄[1]通过研究认为,“古脊梁”为断层复杂化了的复式褶皱带,褶皱应形成于寒武、奥陶纪之后和二叠纪之前,在海西运动初期,并将其视之为鄂尔多斯盆地西部的边缘;汤锡元[5]根据志留系、泥盆系在 “古脊梁”东西地区分布的差异性综合研究认为,“古脊梁”于加里东晚期开始隆起;杨俊杰[7]认为,“古脊梁”在印支期开始形成,燕山-喜山运动使其进一步发展和定型;汤桦等[9]将 “罗山-固原三关口”一带称之为 “古陆梁”,并认为 “古陆梁”形成于燕山中期 (晚侏罗世);白云来、赵文智等[8,10]根据炭山、窑山等地存在晚三叠世湖相沉积,盆地西缘未见延长组边缘相沉积,结合构造背景分析认为,西缘中段上三叠统沉积穿过河西走廊,漫向祁连地区,即西缘晚三叠世不存在 “古脊梁”。

2 “古脊梁”晚三叠世隆升地层学标定

2.1 地层接触关系对 “古脊梁”隆升的约束

图2 “古脊梁”展布区地层接触关系

研究表明,地层不整合接触关系是研究构造隆升最为有效的标志之一[13]。笔者对 “古脊梁”展布区及相邻地带开展了详细的地层接触关系调研发现,研究区广泛存在奥陶系与侏罗系、白垩系之间的角度不整合。在环县甜水堡地区发现侏罗系砂岩直接覆盖在奥陶系灰岩之上,且下部奥陶系发生构造倾斜,倾角为39°,而上部侏罗系砂岩为水平沉积,表现为明显的角度不整合 (图2(a));在彭阳黑石头沟、固原三关口及泾源秋千架等地,奥陶系与白垩系也为明显的角度不整合接触关系 (图2(b))。另外,在甜水堡邻近地区可观察到寒武系或奥陶系与二叠系之间的高角度不整合;在岐山后周公庙和乾县磨子沟出露奥陶系与二叠系之间的不整合接触关系;在平凉大台子露头剖面显示,二叠系山西组直接超覆在奥陶系、寒武系及蓟县系不同层位上,且这些老地层均为复式褶皱。

以上 “古脊梁”及邻区不整合发育的特征,结合 “古脊梁”以西地区存在志留系、泥盆系,而在 “古脊梁”分布区及其以东缺失同期沉积的现象[5]表明,该区在奥陶纪末期发生了较大的构造运动,即鄂尔多斯盆地西南缘 “古脊梁”于奥陶纪末已初始隆升。但据 “古脊梁”东西两侧的沉积岩岩性、岩相及典型的岩矿特征分析,由于受构造演化的控制作用,“古脊梁”为一动态的隆升和下沉的演化过程。其中三叠纪特征揭示,早、中三叠世鄂尔多斯西缘可能与六盘山盆地及祁连地区水域连通,为同一沉积体系,晚三叠世由于秦祁造山运动的构造挤压作用[14,15],“古脊梁”再次隆升,构成鄂尔多斯盆地西界。

2.2 沉积区物源示踪

将 “古脊梁”地区同盆地周缘可能的物源区对比,最为显著的特征是普遍出露寒武系、奥陶系碳酸盐岩地层及震旦系石英砂岩。而碳酸盐岩是一种极不稳定的岩石,一般在近源快速沉积的碎屑岩中才能大量保存。因此,研究鄂尔多斯盆地西缘中、晚三叠世沉积物之间的碎屑组分差异可指示晚三叠世 “古脊梁”的构造特征。

延长组是一套跨中、晚三叠世的沉积[16~18],长1~长7油层组为晚三叠世沉积,长8~长10油层组为中三叠世晚期沉积[18]。笔者对鄂尔多斯盆地西缘近年钻穿长7油层组的取心井进行了碎屑组分统计分析 (表1)。结果表明,长1~长7油层组与下伏的长8~长10油层组在沉积碎屑组分组成上具有显著差异。中三叠统延长组沉积物表现为石英、长石、岩屑体积分数近等,富含火成岩岩屑、变质岩岩屑、不含碳酸盐岩岩屑的特征;而上三叠统延长组则具有石英体积分数高、长石含体积分数低及富含碳酸盐岩岩屑的特征。可见,上三叠统的岩石学特征与 “古脊梁”地带出露的岩石相近揭示,该时期 “古脊梁”再次隆升,成为晚三叠世鄂尔多斯盆地西缘沉积区的物源区。

表1 鄂尔多斯盆地西缘中、上三叠统延长组碎屑组分对比表

2.3 周邻地层沉积时限对比

2.3.1 鄂尔多斯盆地延长组沉积时限

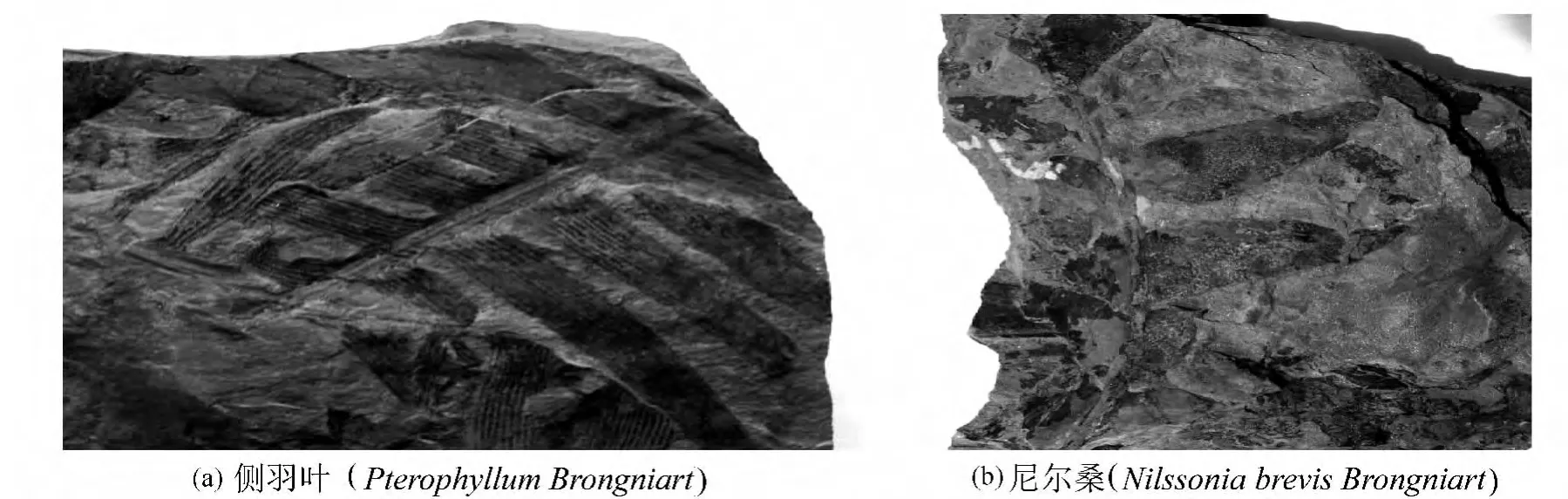

对于延长组地质时代归属和地层划分的认识长期存在分歧[16~20],由于晚三叠世末期鄂尔多斯盆地的整体抬升作用对湖盆演化的影响,使得对延长组沉积时限的精细划分对比具有较大难度。因此,延长组时代笼统归属于中、晚三叠世[16~18]。笔者近年来通过对盆地西南缘华亭-崇信地区上三叠统剖面的系统观察和对比,在华亭策底、砚峡、安口及崇信新窑一带,发现延长组之上存在一套肉红、灰紫红色与黄绿色块状含砾粗砂岩、砂岩夹黄绿、灰绿色粉砂质泥岩,煤线及砾岩、砾状砂岩的沉积。且在汭河剖面长1油层组之上的沉积中新发现了一套古植物组合 (图3),经鉴定为侧羽叶 (PterophyllumBrongniart)和尼尔桑 (NilssoniabrevisBrongniart)。其既无晚三叠世延长组植物群的典型分子,亦没有侏罗纪植物群的典型分子。结合上、下地层层位关系分析,其应在延长组之上、富县组之下,地质时代属于晚三叠世晚期 (瑞替期)。基于此分析,鄂尔多斯盆地内部缺失晚三叠世晚期 (瑞替期)这套沉积,延长组地质时代可能仅相当于晚三叠世早、中期沉积。

2.3.2 六盘山盆地窑山组沉积时限

窑山组是发育于六盘山盆地的一套上三叠统沉积,最初根据化石组合时代笼统划分为晚三叠世沉积[11,12]。鉴于其对晚三叠世盆地原型的恢复具有重要意义,笔者通过区域上的精细对比分析取得的化石资料认为,窑山组层位高于鄂尔多斯盆地延长组,区域上相当于盆地西缘局部坳陷沉积的安口组[21],时代可能为晚三叠世晚期的瑞替期。

2.3.3 河西走廊地区南营儿组沉积时限

前人认为南营儿组是在北祁连-河西走廊地区发育的一套晚三叠世沉积。南营儿组下段是一套含陆源生物、植物化石,以灰-浅灰绿色粗粒长石石英砂岩、中粒石英砂岩、细砂岩为主,夹粉砂岩、页岩的湖泊相碎屑岩组合,底部常为含砾粗砂岩或砾岩。南营儿组上段是一套含植物化石,由灰绿-黄绿色夹少量褐红色的砂岩、粉砂岩、泥岩、灰黑色页岩、炭质页岩和煤线组成的不等厚的韵律层,夹含砾砂岩及菱铁矿结核的沼泽相碎屑岩,广泛分布于祁连山及河西走廊东、西两段和兰州、天水等地。

图3 鄂尔多斯盆地西南缘地区安口组古生物化石组合

对于此套地层的沉积时代亦存在分歧[22]。杜宝安[23]对甘肃靖远王家山煤矿钻孔中南营儿组顶部获得的孢分组合分析,该组合以蕨类植物孢子占优势,为整个组合的67.1%,裸子植物花粉及种子蕨类占32.9%。在蕨类植物孢子中,三缝孢占大多数,为65.6%,单缝孢仅1.5%。其孢粉组合中以Punctatisporites为主,其次为Verrucosisporites、Calamospora、Duplexisporites、Cyclogranisporites、Apiculatisporis。该组合中的Punctatisporites通过区域对比显示,该分子在国内的滇东下三叠统卡以头组和陕西铜川中三叠统的二马营组、铜川组中见到,而西伯利亚契利亚宾斯克洼地中三叠统科彼依组孢粉组合也以Punctatisporites为主。据此分析,南营儿组孢粉组合以其含有一定数量的早、中三叠世孢子为特征,与滇东、铜川等地中三叠世组合类似。因此,广泛分布于北祁连、河西走廊地区的南营儿组地质时代应划归中三叠世为宜,可与盆地内部的长8~长10油层组对比。

综合上述分析,鄂尔多斯盆地延长组、六盘山盆地窑山组及河西走廊地区的南营儿组3套地层并非同一时期沉积,在空间上相互错位。该时期 “古脊梁”可能为水下隆起,河西走廊地区与鄂尔多斯盆地为同一原型,盆地内部的晚三叠世延长组沉积期间,“古脊梁”以西地区缺失了同期沉积;六盘山盆地的窑山组为盆地西缘逆冲隆起带上的背驮式坳陷沉积[21],形成于晚三叠世最晚期,同期鄂尔多斯及六盘山盆地以西地区处于整体抬升,缺失此套沉积。

3 西缘晚三叠世沉积特征及其指示意义

图4 鄂尔多斯盆地西缘晚三叠世延长组边缘相沉积特征

区域性的山带隆升必将影响该地区的古水系格局和沉积特征[13],反之,可依据沉积响应推测当时的构造背景。鄂尔多斯盆地西部边缘钻井资料显示,长1~长7油层组发育石英砾岩的边缘相沉积(图4)。其综合特征揭示,鄂尔多斯盆地西部由长8~长10油层组沉积期的辫状河、辫状河三角洲体系演变为长1~长7油层组沉积期的扇三角沉积体系[24]。对长7油层组泥岩展布特征分析,晚三叠世鄂尔多斯湖盆最大湖泛期,长7油层组沉积并未越过鄂尔多斯盆地西缘,在环县的南北向一带为长7油层组高阻泥岩的急剧变化带,盆地的北东方向志丹一带为宽缓地形。此外,大量的钻井资料揭示,在盆地的西南部和中部地区,长7油层组底部发育一套稳定的凝灰岩层。通过地球化学分析表明,其形成于造山作用的弧火山构造。上述特征均表明,鄂尔多斯盆地西南缘在秦祁造山作用北东向构造应力场的作用下[15],盆地西缘 “古脊梁”地区发生隆升,形成了物源近、地形陡、坡降大的沉积背景特征。

4 结论

1)鄂尔多斯盆地西缘 “古脊梁”为一隆升和下沉的动态演化构造带,初始隆升形成于奥陶纪末期,其后为一动态的隆升和下沉演化带,其中晚三叠世 “古脊梁”再次隆升,构成鄂尔多斯盆地西界。

2)晚三叠世 “古脊梁”地区的震旦系石英岩、寒武系与奥陶系的碳酸盐岩地层成为盆地西部沉积物的物源区,形成了上三叠统延长组高石英、低长石和富含碳酸盐岩屑的沉积特征。

3)鄂尔多斯盆地延长组、六盘山盆地窑山组及河西走廊地区的南营儿组3套地层不是同一时期沉积,在空间上是相互错位的。

4)晚三叠世鄂尔多斯盆地西部为一物源近、地形陡、坡降大的沉积构造背景。

[1]彭希龄 .有关陕北盆地西部边缘的一些构造问题 [J].地质学报,1955,35(4):405~416.

[2]张文昭 .鄂尔多斯地台西缘中段地质发展简史及上三叠统延长组的沉积环境 [J].地质论评,1959,19(1):37~40.

[3]霍福臣,潘行适,尤国林,等 .宁夏地质概论 [M].北京:中国科学技术出版社,1989.

[4]宁夏回族自治区地质矿产局 .宁夏回族自治区区域地质志 [M].北京:地质出版社,1990.

[5]汤锡元,郭忠铭,陈荷立 .陕甘宁盆地西缘逆冲推覆构造及油气勘探 [M].西安:西北大学出版社,1992.1~156.

[6]宁夏回族自治区地质矿产局 .宁夏回族自治区岩石地层 [M].武汉:中国地质大学出版社,1996.

[7]杨俊杰 .鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律 [M].北京:石油工业出版社,2002.

[8]白云来,王新民,刘化清,等 .鄂尔多斯盆地西部边界的确定及其地球动力学背景 [J].地质学报,2006,80(6):792~810.

[9]汤桦,白云来,房乃珍,等 .鄂尔多斯盆地西部 “古陆梁”的形成和演化 [J].甘肃地质,2006,15(1):2~9.

[10]赵文智,王新民,郭彦如,等 .鄂尔多斯盆地西部晚三叠世原型盆地恢复及其构造演化 [J].石油勘探与开发,2006,33(1):6~13.

[11]傅智雁,袁效奇 .宁夏六盘山盆地晚三叠世孢粉组合及其地层意义 [J].古生物学报,1998,37(4):446~450.

[12]田在艺,袁效奇,傅智雁,等 .六盘山盆地三叠-侏罗纪地层研究新进展 [A].第三届全国地层会议论文集 [C].北京:地质出版社,2000.169~173.

[13]张传恒,刘典波,张传林,等 .新疆博格达山初始隆升时间的地层学标定 [J].地学前缘,2005,12(1):294~302.

[14]张国伟,张本仁,袁学诚,等 .秦岭造山带与大陆动力学 [M].北京:科学出版社,2001.519~581.

[15]冯胜斌,袁效奇,贺静,等 .鄂尔多斯盆地西缘六盘山地区上三叠统窑山组沉积构造背景初探 [M].北京:石油工业出版社,2009.3~4.

[16]陕西省区域地层表编写组 .西北地区区域地层表 (陕西省分册)[M].北京:地质出版社,1983.6~9.

[17]全国地层委员会 .中国区域年代地层 (地质年代)表说明 [M].北京:地质出版社,2002.5~38.

[18]潘钟祥 .陕北老中生代地层时代的讨论 [J].地质学报,1954,34(2):209~215.

[19]斯行健 .陕北中生代延长层植物群 [M].北京:科学出版社,1956.1~144.

[20]邓秀芹,李文厚,刘新社,等 .鄂尔多斯盆地中三叠统与上三叠统地层界线讨论 [J].地质学报,2009,83(8):1089~1096.

[21]冯胜斌,袁效奇,贺静,等 .鄂尔多斯盆地西缘石沟驿地区晚三叠世沉积构造环境及其地质意义 [J].世界地质,2008,27(4):378~386.

[22]杨雨 .甘肃省西大沟群 [J].中国区域地质,1994,(4):289~294.

[23]杜宝安 .甘肃靖远王家山中三叠世孢粉组合及其地层意义 [J].植物学报,1985,27(5):538~544.

[24]邓秀芹,蔺昉晓,刘显阳,等 .鄂尔多斯盆地延长组沉积演化及其与早印支运动关系的探讨 [J].古地理学报,2008,10(2):159~166.