四点井网含水率与采出程度关系的确定

戚涛,吕栋梁,李标,唐海,何泽龙

(1.西南石油大学石油与天然气工程学院,四川 成都610500;2.中国石油西南油气田公司重庆审计中心,重庆400021)

0 引言

目前,在油田开发设计中应用的油藏工程方法,通常是在达西渗流理论基础上建立的;然而,低渗透油藏基本都存在非达西渗流特征[1-2]。计秉玉等应用ND-Ⅰ法计算了非达西渗流面积井网的产量[3-4]和油井见水时间[5],郭粉转等[6-8]在ND-Ⅰ法基础上得出了面积波及效率的计算方法,但这些方法均未考虑油水两相流,且计算产量是油井初期产能,无法得到非达西渗流面积井网油井含水率及采出程度随时间的变化关系。

本文针对油水两相渗流[9-10],从非达西渗流基本公式出发,运用流线积分法推导出四点井网油井日产液、含水率和采出程度等参数的计算公式。通过将理论计算结果与油田实际生产数据进行对比,检验了公式的正确性,为油藏合理注水开发提供了理论依据。

1 理论推导

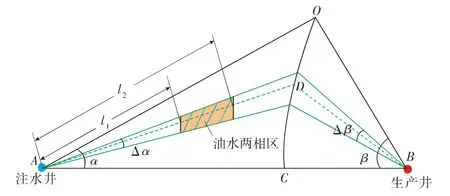

假定单一的均质等厚油层,采用四点井网开采。从中任取一注采单元(含1 口注水井和1 口采油井),油、水井分别位于B,A 两点,水驱夹角分别为α,β,井径rw,井距L。在注采单元中取一流管微元,由A,B 两点发出的流管微元的角度增量分别为Δα,Δβ(Δα/Δβ=α/β=1/2),流管中线交于D 点,延长OD 与AB 交于C 点(见图1)。

假设油水井间注采压差恒定,流管中线上残余油区边缘及水驱前缘与注水井的距离分别为l1,l2。忽略流体弹性及毛管力、重力对油水两相流动的影响[6-8],根据低速非达西渗流基本公式[11-14],可得到流管内纯水区、纯油区和两相区的流量Δqw,Δqo,Δqm分别为

式中:K 为储层渗透率,10-3μm2;Krco,Krcw分别为油、水相端点相对渗透率;Kro,Krw分别为油、水相相对渗透率;μw,μo分别为水、油的黏度,mPa·s;ph,pf分别为注水井和油井的井底流压,MPa;p1为流管内纯水区与两相区交界处的压力,MPa;p2为流管内两相区与纯油区交界处的压力,MPa;ξ 为从注水井发出的流线长度,m;A(ξ)为流线长度ξ 处流管的横截面积,m2。

图1 四点井网l1 和l2 均未过C 点示意

根据油井见水情况,以及水驱前缘、残余油区边缘的位置,分4 种情况讨论油井各项开发指标的计算方法。结合油水相对渗透率曲线和无水采液指数等数据,即可进行低渗、特低渗油田油井产油、产液能力及含水率关系曲线的计算。

1.1 油井未见水

1.1.1 主流线上水驱前缘未过C 点

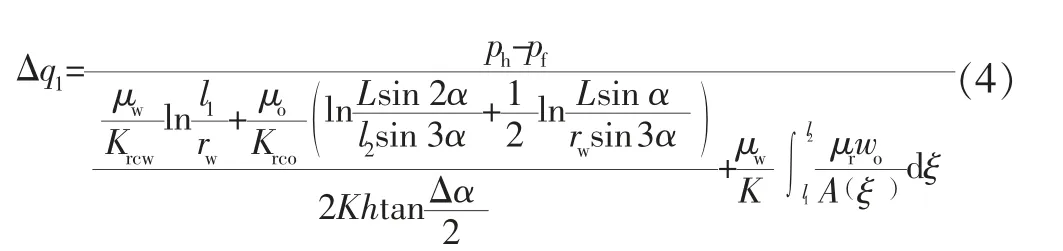

设该阶段流管微元的流量为Δq1,根据稳定流理论,Δq1=Δqm=Δqo=Δqw。联立式(1)—(3),得

式中:h 为储集层有效厚度,m。

根据文献[11],有

式中:fo为含油率;a,b 为常系数;z 为可动油饱和度。

对式(5)关于Sw求导,化简整理后可得

根据油水相连续性方程[15],对于任意的ξ,有

式中:φ 为储集层孔隙度。

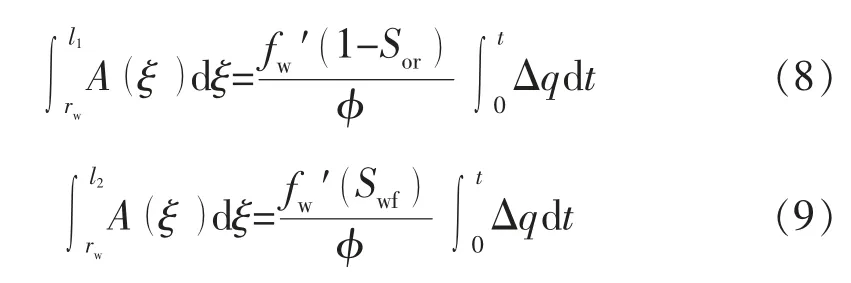

当ξ 等于l1或l2时,可分别写出:

式中:Sor为残余油饱和度;Swf为水驱前缘含水饱和度。

将式(7)除以式(9),并结合式(6)进行化简得

式中:z0为该阶段内ξ 处的可动油饱和度;zf为水驱前缘的可动油饱和度。

用式(8)除以式(9),即可得到l1-l2的关系式:

利用相渗曲线,结合式(5),可得到(μrwo)-z 的二项关系式:

式中:A,B,C 为系数。

结合式(4)及式(10)—(12),即可利用岩心相渗曲线数据,求解得出该阶段内任意时刻流管微元的产量。再结合式(9),还可以得到水驱前缘l2随时间的变化关系式:

式中:α0为主流线上水驱前缘到达C 点时注水井的水驱夹角,(°),取值为π/6。

1.1.2 主流线上水驱前缘已过C 点

在主流线上,α=0°,由式(13)可得,当水驱前缘到达C 点时,l2=Lsin 2α/sin 3α。设此时对应的时间为t1,对于任意时刻t(t>t1),可由式(13)求得水驱前缘到达OC 连线的最大流线角度α1。

在α1<α<α0区域,流管微元的流量Δq=Δq1;在0<α<α1区域,以OC 为界分为2 种情况。

未到达OC 连线时,ξ 处的可动油饱和度z1为

到达OC 连线时,ξ 处的可动油饱和度z2为

该区域内流管微元的流量Δq2为

将式(17)代入式(7),得到l1-l2的关系式:

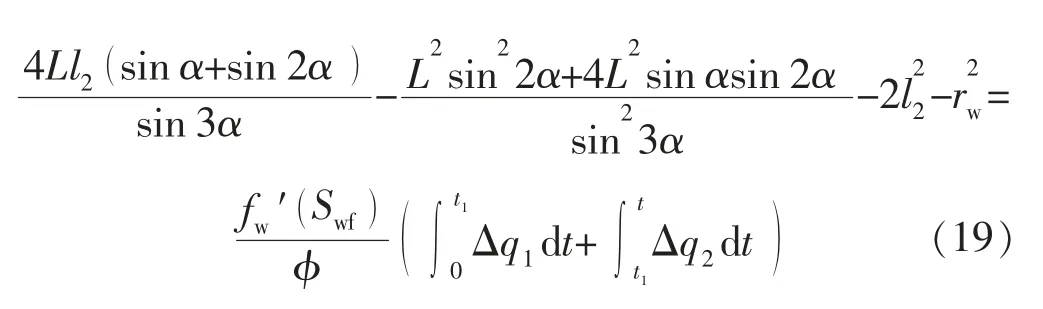

进而得到该阶段l2-t 关系式为

该阶段油井的含水率仍为0,所选注采单元在该阶段的产量q2为

1.2 油井见水

1.2.1 主流线上残余油区边缘未过C 点

在α1<α<α0区域,Δq=Δq1;在α2<α<α1区域,Δq=Δq2;在0<α<α2区域内,亦以OC 为界分为2 种情况。

未到达OC 连线时,ξ 处的可动油饱和度z3为

式中:zwz为油井处的可动油饱和度。

到达OC 连线时,ξ 处的可动油饱和度z4为

该区域内流管微元的流量Δq3为

将Δq 代入式(8),得到该阶段l1-t 的关系式:

对于任意t(t>t2),将ξ=L (sin α+sin 2α)/sin 3α 代入式(7),可得

由式(25)可求出t-fw(Sw)关系,利用相对渗透率曲线,可求出含水率与含水率导数的关系。结合式(25),可求出任意角度流管的瞬时含水率,通过积分求出该阶段油井的含水率为

这次拍摄的风格属于走心文艺风,是我在化繁为简的状态之下一次放松、走心、纯粹的创作,主要是通过简单和有故事的照片来达到情感上的共鸣。拍摄地点是在我的家乡青岛的海边,这也可以让我更加追求本真,追寻内心深处的表达。

该阶段内所选注采单元的油井产液量为

1.2.2 主流线上残余油区边缘已过C 点

设主流线上残余油区边缘到达C 点的时刻为t3,此时l1=Lsin 2α/sin 3α。对于任意时刻t(t>t3),可由式(13)求出水驱前缘到达OC 连线的最大流线角度α1;由式(19)求出水驱前缘到达油井的最大流线角度α2; 由式(24)求出原始含油边缘到达OC 连线的最大流线角度α3。

在α1<α<α0区域,Δq=Δq1; 在α2<α<α1区域,Δq=Δq2;在α3<α<α2区域,Δq=Δq3;在0<α<α3区域,ξ 处的可动油饱和度z5为

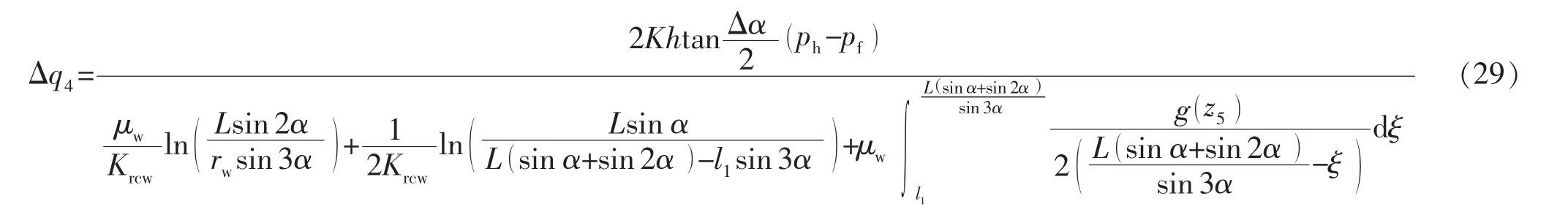

该区域内流管微元的流量Δq4为

将Δq4代入式(8),得到该阶段l1-t 的关系式:

该阶段内所选注采单元的油井产液量为

2 实例应用

新疆x 砾岩油田储层渗透率为155.2×10-3μm2,孔隙度为0.173,有效厚度为29.9 m,地下原油黏度为8.2 mPa·s,地层水黏度为0.8 mPa·s,地层原油密度为801 kg/m3。采用四点井网开发,注采井距为270 m,井眼半径为0.12 m。

该油田相渗曲线测试结果表明:水相、油相的端点相对渗透率分别为0.08,1.00;水驱前缘含水饱和度为0.447,残余油饱和度为0.3;水驱前缘的含水率导数为7.058,残余油边缘的含水率导数为0.202(见图2)。

图2 油田相对渗透率曲线

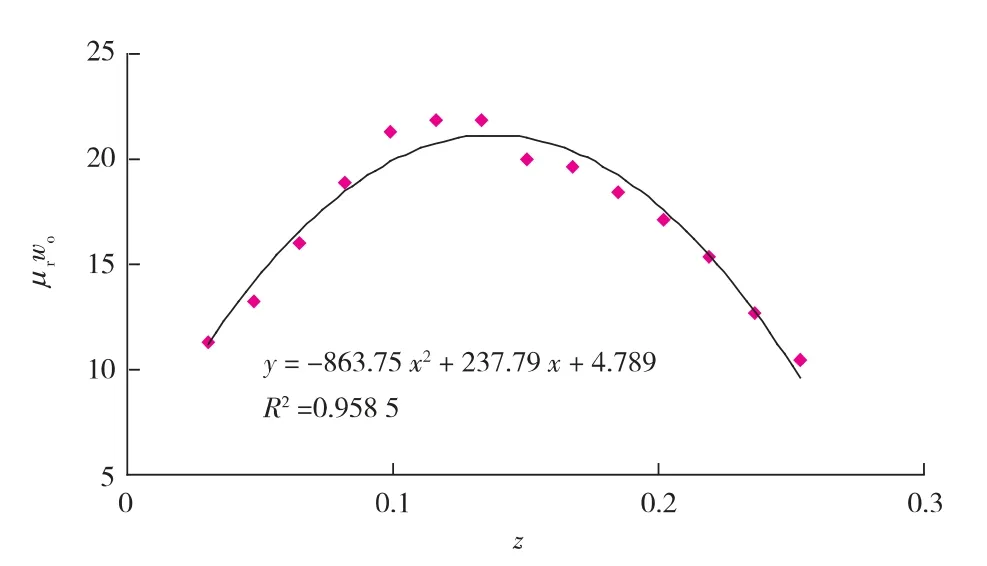

在双对数坐标系中绘制fo-z 关系曲线(见图3),通过线性回归,计算得出a=43.0848,b=1.928 3。绘制(μrwo)-z 关系曲线(见图4),并进行线性回归,得到:

假设油水井间的注采压差为8 MPa,利用1.1—1.2的计算公式,求解并绘制油井各项生产指标随时间的变化关系曲线(见图5)。将含水率-采出程度理论曲线与油田实际生产数据进行对比,结果见图6。

图3 油田lg fo-lg z 关系曲线

图4 油田μrwo-z 关系曲线

图5 油井开发理论曲线

图6 理论与实际生产数据对比

由图5可以看出,在油井见水之前,由于注水波及的动边界不断向油井扩展,日产油量上升得较快。在油井见水之后,日产油量迅速降低,这与油藏实际生产特征相符。

由图6可以看出,理论计算得出的油田见水时间较晚。这是由于实际油田有一定的边水(能量较弱),而研究中未考虑储层非均质性及边底水的影响。后期理论水驱曲线与实际基本一致,说明利用该方法预测油田相关生产指标具有一定的可靠性。

3 结束语

在合理的假设条件下,建立了四点井网油水两相渗流油井生产指标理论计算方法。经油田实例验证,认为模型计算结果较为可靠。求取的含水率与采出程度关系曲线,可为油藏开发设计及评价提供依据。

[1]陈明强,任龙,李明,等.鄂尔多斯盆地长7 超低渗油藏渗流规律研究[J].断块油气田,2013,20(2):191-195.

[2]杨仁锋,姜瑞忠,刘世华,等.低渗透油藏考虑非线性渗流的必要性论证[J].断块油气田,2011,18(4):493-497.

[3]计秉玉,李莉,王春艳.低渗透油藏非达西渗流面积井网产油量计算方法[J].石油学报,2008,29(2):256-261.

[4]朱圣举,张皎生,安小平,等.低渗透油藏菱形反九点井网产量计算研究[J].岩性油气藏,2012,24(6):115-120.

[5]计秉玉,战剑飞,苏致新.油井见效时间和见水时间计算公式[J].大庆石油地质与开发,2000,19(5):24-26.

[6]郭粉转,唐海,吕栋梁,等.渗流启动压力梯度对低渗透油田五点井网面积波及效率影响[J].大庆石油学院学报,2010,34(3):65-68.

[7]郭粉转,唐海,吕栋梁,等.渗流启动压力梯度对低渗透油田四点井网面积波及效率影响[J].大庆石油学院学报,2010,34(1):33-38.

[8]周瀛,唐海,吕栋梁,等.排状交错水平井井网面积波及效率研究[J].岩性油气藏,2012,24(5):124-128.

[9]李爱芬,刘敏,张化强,等.低渗透油藏油水两相启动压力梯度变化规律研究[J].西安石油大学学报:自然科学版,2010,25(6):47-50.

[10]刘雄,王晓冬,郝明强,等.流线法在二维两相渗流解析求解中的应用[J].断块油气田,2013,20(3):337-340.

[11]张建国,雷光伦,张艳玉.油气层渗流力学[M].东营:中国石油大学出版社,2006:156-160.

[12]葛家理.现代油藏渗流力学原理[M].北京:石油工业出版社,2003:42-43.

[13]李道品,罗迪强.低渗透油田开发的特殊规律:低渗透油田开发系列论文之一[J].断块油气田,1994,1(4):30-35.

[14]邓英尔,刘慈群.具有启动压力梯度的油水两相渗流理论与开发指标计算方法[J].石油勘探与开发,1998,25(6):36-39.

[15]陈家晓.西峰特低渗透油藏超前注水渗流机理及开发技术政策研究[D].成都:西南石油大学,2007.