旌德在安徽党史上的五个“第一”

刘彦培

中共旌德县地方党组织,曾经在艰苦卓绝的革命战争年代,带领革命群众,进行了前仆后继、不屈不挠、英勇顽强的斗争,谱写了光辉的革命历史。众多共产党员和革命群众,用鲜血和生命开创了安徽党史上的5个“第一”,值得我们经常追忆和缅怀,从中汲取力量,努力工作,搞好现代化建设。

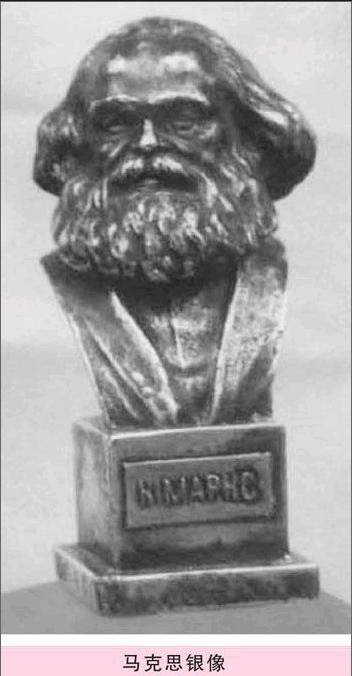

珍藏着全省第一尊马克思银像

旌德县档案馆珍藏着一尊马克思银像,早已广为人知。但对于与马克思银像直接有关的很多革命历史事实,许多人却并不很了解。

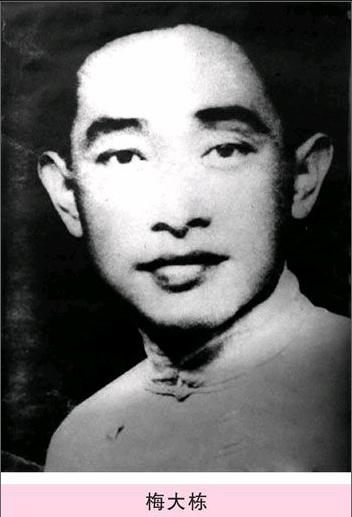

1923年11月,旌德三都梅村小学教师梅大栋(此前在宣城省立第四师范学校上学并加入社会主义青年团)应安源路矿中共党员李延瑞函约,并经中共党员、宣城省立第四师范学校教务主任恽代英介绍,到江西安源路矿职工子弟学校担任教师。由于工作出色,经李延瑞、吴化梓介绍,他于1924年1月加入中国共产党。2月起,担任安源路矿工人俱乐部秘书。

当时,曾在江西安源路矿工作的中共党员肖劲光被派到苏联东方大学和军事学院学习。学习结束后,他将共产国际于1924年10月赠送给中国共产党的一尊马克思银像带回了安源路矿。这尊马克思银像系纯银浇铸的半身塑像,与像座、底座同为一体,像座正面铸有俄文“卡尔·马克思”,底座下方铸有俄文“第6,莫斯科”。此时,刘少奇正担任安源路矿工人俱乐部总主任(该俱乐部于1922年5月成立,由李立三担任主任、总主任,刘少奇于1923年4月代理总主任,8月起正式担任总主任),就将这尊马克思银像交给梅大栋保管。1925年9月,安源党组织遭到反动军阀的破坏。为保存革命力量,安源党组织及时将人员疏散各地。在梅大栋离开安源之前,刘少奇郑重地嘱咐他,希望他把马克思银像保管好,安全带回皖南,继续开展革命活动。

梅大栋乔装打扮,一路上机智地躲过了敌人的多次盘查,翻山越岭,日夜兼程,于10月终于安全回到家乡。

返回旌德后,梅大栋没有辜负党组织和刘少奇的殷切期望,积极开展革命活动,创办农民夜校,宣传革命道理,培养进步青年,建立党的支部,扩大党的组织。

他向一些进步青年展示马克思银像,郑重地指出:马克思是德国人,是革命先导,是他提出了共产主义的崇高理想,为人类翻身解放指明了方向。此后,新党员都要站在这尊马克思银像前,宣誓入党。

1927年蒋介石发动四一二反革命政变后,大肆逮捕和杀害共产党员,到处笼罩着白色恐怖。1928年10月,梅大栋和胞弟梅大梁不幸被捕,都被判处死刑。梅大栋越狱逃离,梅大梁惨遭杀害、壮烈牺牲。反动当局查封了梅大栋家的住房。梅大栋的母亲宋坤荣被迫搬到柴棚居住,在处境十分险恶的情况下,她冒着生命危险,将马克思银像珍藏起来。

时至今日,在安徽乃至全国,还没有别的地方发现也有马克思银像,在旌德的马克思银像确实是全国唯一一尊。省博物馆等单位曾对马克思银像进行了仿制,马克思银像原件仍珍藏在旌德县档案馆。

建立了皖南第一个中国共产党的支部

梅大栋于1925年10月返回旌德后,在他的家乡三都梅村,与芜湖团地委派来协助工作的中共党员曹宣天(与梅大栋是宣城省立第四师范学校的同学,又是在江西安源路矿工作的同事)共同创办了一所农民夜校——旌德三都农民补习学校,先后吸收40多名进步青年农民参加学习。他们以自编的《平民千字课本》教学员读书识字,同时根据当地实际情况,就地取材、深入浅出地向大家宣传革命道理,以提高学员的文化水平和思想觉悟。11月,遵照上级指示,梅大栋、曹宣天决定在夜校学员中发展一批进步青年入党。梅大梁、王士桢、朱观发、朱明林、朱甲、程朝干、张照谟等7名新党员,站在马克思银像前,面向镰刀铁锤图案红旗,举行了庄严的入党宣誓。中共旌德三都农民补习学校支部正式成立。

中共旌德三都农民补习学校支部共有党员9人,梅大栋、曹宣天为支部负责人,支部直属中共中央领导。

在安徽,1923年冬建立的中共安庆支部、中共寿县小甸集特别支部,1924年9月建立的中共寿县瓦埠小学支部等支部和特支,是全省最早建立的几个党组织。可在安徽境内长江以南,即通常所称“皖南”,当时虽然已有一些中共党员在从事革命活动,但还没有建立党的组织。例如:在芜湖,早就有高语罕、张秋人、曹国云等人在筹建党的组织,但直到1926年4月才建立中共芜湖特别支部,中共南陵特别支部则是到11月建立的,他们建立的时间都在旌德三都农民补习学校支部之后,毫无疑问,中共旌德三都农民补习学校支部是中国共产党在皖南建立的第一个党支部。

党支部成立后,立即召开会议,作出决议,决定开展宣传,传播马列主义;建立农民协会,打击土豪劣绅;进城办书社,发行进步书刊;选派骨干去外地学习;组织工会、妇女协会、农民自卫军,开展革命活动。11月25日,梅大栋、曹宣天利用赶庙会的机会,带领夜校40多名学员,打着镰刀铁锤图案的红旗,到县城进行宣传,呼喊“马列主义万岁”、“列宁精神不死”等口号,高唱《八平歌》、《农夫四季歌》、《革命歌》等革命歌曲,传播革命思想。

党支部、农民补习学校的革命活动,引起土豪劣绅的恐慌。劣绅方楚平向官府密报:三都梅村“赤化”了。于是,1926年3月,三都农民补习学校被伪县政府查封,只得停办。

党支部并没有因此而停止工作,他们转移到县城继续开展革命活动。这时,曹宣天已被调回芜湖。梅大栋邀股集资开办了“辅仁书店”,作为党支部的秘密机关和进行革命活动的联络点,他和朱观发一起继续进行党的工作。7月,中共党员谭梓生从上海法政大学毕业回到旌德,协助梅大栋工作,也成为支部负责人。他们在下洋、三溪、朱旺等地开办平民夜校,设立售书分店。书店开业那天,门庭若市,人们争相选购。在短时间里,就出售《资本论》、《共产党宣言》、《无产阶级之哲学》、《唯物史观》、《农民纲要》、《新青年》、《孤军》、《前锋》等革命书刊,以及鲁迅、茅盾、邹韬奋、高尔基等人的名著等共3000余册,使马克思主义得到广泛传播,使更多的人掌握革命的思想武器。这时,全县中共党员已发展到36名。

第一个由共产党员担任的县长

1926年2月,梅大栋在东乡仕川村筹办了一所小学,他与梅大梁一起,一面教书,一面筹办平民夜校,并以办学作掩护,开展革命活动,建立党的组织。不久,即发展汪守仁等11名中共党员。5月,北伐战争揭开序幕。遵照中共中央关于“实行国共合作,帮助国民党建立组织”的指示,仕川的共产党员均以个人身份加入国民党,还建立了全县第一个国民党组织——仕川独立区分部。6月,国民党组织在全县各乡普遍建立起来,设立4个区党部,每个区党部下辖3个区分部,每个区分部有7名以上国民党员。这时,全县国民党员达到150多人。各区党部的执委,绝大部分都由共产党员担任。梅大栋、汪君实等人还组建了国民党旌德县党部筹备委员会,团结国民党左派,进行反帝反封建的革命斗争。

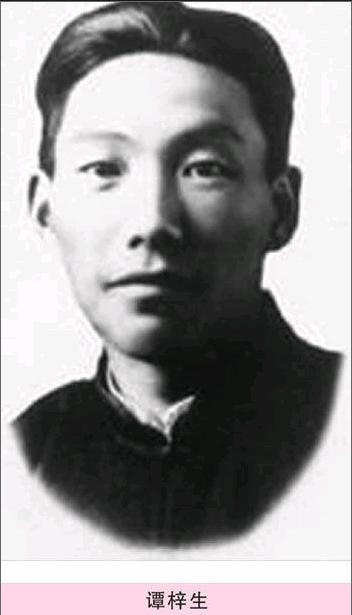

1926年10月,梅大栋被调往武汉,党支部由谭梓生负责。1927年2月,北伐军第二军第六师途经绩溪县,政治部主任肖劲光派科长谢一环带领一个连到达旌德。3月6日,肖劲光委任谭梓生为旌德县县长。3月9日,谭梓生就任县长,“到职视事”。

在全省,由共产党员担任县长,谭梓生还是第一个。由于谭梓生经常穿草鞋,当时被群众亲切地称作“草鞋县长”。

新的民主政府成立后,迅即开展一系列活动:逮捕民愤很大的恶霸地主、土豪劣绅,召开群众大会揭发控诉,宣布罪行,会后将他们游街示众;建立和发展农民协会、工会、商会、妇女协会等群众组织;建立农民自卫军,仅仕川村就达108人,加上梅村、庙首、孙村、石井、三溪、朱旺、庆丰等村镇的,全县农民自卫军发展到800多人;开展减租减息、废除高利贷、查禁烟(毒品)赌(赌博)、砸盐卡、男剪辫、女放足(裹脚),以及破除迷信等等。

正当反帝反封建的革命斗争开展得轰轰烈烈的时候,1927年4月12日,蒋介石发动了四一二反革命政变,导致大革命的失败。

从3月9日到4月30日担任了53天民主政权县长的谭梓生,受到通缉,被迫离开旌德,先去了武汉,后经章伯钧介绍转移到湖北省通城县。8月23日,谭梓生与罗荣桓、王武扬一同领导了通城农民起义。9月,谭梓生率部参加了毛泽东领导的秋收起义。11月18日,工农革命军攻取湖南茶陵县,部队指派谭梓生担任茶陵县县长,这是红色政权的第一个县长,因此,他被誉为“红色县长”。

从“草鞋县长”到“红色县长”,谭梓生两次担任“第一个”共产党员县长。

四一二反革命政变后,旌德党组织发动了第一次革命武装暴动

四一二反革命政变后,旌德的国民党右派和反动士绅,相互勾结,买通反动军阀唐绍尧担任县长,组织清党委员会,实行白色恐怖,大肆搜捕、关押共产党员和革命人士,不到半个月就逮捕80余人,使县党部和农、工、妇等群众组织均遭破坏,许多已经公开身份的共产党员被迫转移,党所领导的革命斗争陷入低潮。面对严峻形势,旌德党支部采取应急措施,安排暴露的党员迅速转移,鼓励留下的党员坚定信念、坚持斗争,决定支部工作由王庭甫负责。

当时,在武汉担任共青团湖北省委秘书的梅大栋得知情况后,立即派在武汉学习的喻世良、汪守仁、吕贡南等人赶回旌德。他们回到旌德后,与王庭甫、程朝干取得联系,在仕川喻世良家楼上秘密召开会议。经过讨论,决定组织以仕川农民自卫军为主力的800多名农民武装,进行攻打旌德县城的武装暴动。会议拟定了具体的行动计划:一是暴动时间定在5月16日凌晨,这是因为15日是农历四月十五,夜里有月光,便于行军。二是确定王庭甫担任攻城总指挥,负责组织县城一带的农民自卫军,接应、配合仕川农民自卫军攻城;喻世良、汪守仁负责带领仕川农民自卫军,作为攻城主力;程朝干去西乡、北乡组织农民自卫军配合行动;喻朝林、吕贡南负责东乡的农民自卫军配合行动。三是计划攻占县城后,夺取反动政府的枪支,扩大农民自卫军队伍,正式成立武装部队,然后进军绩溪县,夺取屯溪城,再北上与北伐军会师。会后他们分赴各地,加紧进行准备。

到5月15日晚上,在东乡,喻世良召集仕川农民自卫军108人在下门喻氏支祠集合,作战前动员,宣布攻城计划和进军路线。随后,自卫军战士抬着两门刻有“拥护谭梓生,枪杀唐绍尧”标语的檀树大炮,扛着27支步枪、40多支土枪,手持大刀、长矛、虎叉,先在附近村庄游行示威,然后向县城进发。

西乡的庙首、孙村、石井和北乡的三都梅村、朱旺、十五都等地的农民自卫军,共700余人,也按照攻城计划,扛着土枪、猎叉、大刀、扁担,分头向县城开进。

在县城瑞市桥头的太子殿里,王庭甫召集城区一带的农民自卫军,召开秘密会议,发表演说,宣布配合仕川农民自卫军攻城的行动计划。但是由于对与会人员审查不严,被混进会场的唐绍尧的密探获得了自卫军攻城的情报。唐绍尧获悉后,立即派出便衣军警,埋伏在太子殿外,待散会后分头跟踪王庭甫等7位负责人,秘密将他们逮捕。接着,唐绍尧一面加强城头的防卫和警戒,一面派奸细抄小路直奔仕川,故意误传时间,要仕川农民自卫军提前行动,致使各路农民自卫军不能统一行动、协同作战。

当仕川农民自卫军到达县城瑞市桥头时,没有人前来联络接应,又无法找到攻城总指挥王庭甫,原先安排的内应毫无动静,西乡、北乡的农民自卫军也都未到达,一时不知所措。一些战士自行其是,开枪向城头射击。刚一打响,自卫军就遭到早有防备的敌人的猛烈还击。自卫军点燃了一门檀树炮,由于锅铁装得太多,没能发射出去,反而造成大炮自身爆裂,另一门也就不便再点燃。檀树炮爆炸时,响声震耳欲聋。城内敌人不知虚实,吓得心惊胆战,不敢出城。双方对射一个多小时后,天已快亮,仍不见各路自卫军投入战斗,仕川农民自卫军只得撤离。西乡、北乡的农民自卫军中途得知县城没有攻破,仕川农民自卫军已经撤退,也就停止前进,各自返回。

16日上午,攻城总指挥王庭甫、县农会会长宋奎元、三都农民自卫军队长朱甲、朱旺农民自卫军队长李会全,自卫军骨干乐其发、王观明、张有德、张观祥、方桥金等13人被杀害于县城上东门外。17日,唐绍尧派出几十名武装军警到仕川进行“清剿”,收缴了自卫军的全部枪支弹药,贴出“凡仕川暴动分子,皆以共党论处”的布告。参加暴动的党员、农民自卫军战士,不得不转移外地。

旌德武装暴动,是在四一二反革命政变发生后仅仅一个月零四天就举行的,比著名的八一南昌起义还早两个半月,是四一二反革命政变之后安徽省内的第一次革命武装暴动。旌德武装暴动,是中共党组织直接领导的以革命武装反击反革命武装的壮举,是对背叛革命、残酷屠杀共产党员和革命群众的国民党右派的坚决斗争,以实际行动批判了党内忽略同资产阶级争夺领导权的右倾错误。这次暴动虽然失败了,但为今后继续进行斗争积累了极其宝贵的经验。

皖南事变后,打响反击国民党反动派的第一仗

1941年1月震惊中外的皖南事变发生后,国民党第三战区按照蒋介石的旨意,以6个师约5万多人的兵力,继续在皖南山区轮番进行“围剿”,搜捕、屠杀新四军突围人员。整个皖南到处血雨腥风,笼罩在白色恐怖之中。旌德县紧靠皖南事变的战场,国民党顽固派在此大肆搜捕中共秘密党员。国民党特务掌控的县行动大队以及顽军六十三师1个营1000多人在北乡进行“清剿”时,三溪、榔坑、小河里一带就有58名党员被逮捕,10多人被杀害。尽管形势异常紧张,旌德的党组织仍克服千难万险,采取各种措施,收容新四军突围失散人员,治病疗伤,护送他们去皖江敌后抗日根据地,同时努力恢复地方党和群众的工作,坚持斗争。

4月,中共旌(德)泾(县)太(平)中心县委书记、中共旌德县委书记胡明,接到新四军代军长陈毅的指示信:“皖南山区必须发动游击战争,坚决以武装斗争回击敌人。”为此,他进行了积极筹备,到5月,在旌(德)泾(县)边界一个叫朱家坑的山窝里,成立了皖南山区第一支新四军游击队(后又称黄山游击队)。这支游击队由13人组成,其中4人是皖南事变中突围出来的新四军指战员,9人是旌德和泾县的秘密党员。胡明宣布游击队由刘奎任队长,李健春任指导员,还宣布22名“中心县委机关全体成员,旌德、泾县、太平的县委书记和交通员也是武装工作队的成员”。队长刘奎带领大家庄严宣誓:“我们是新四军播下的革命种子,是中国共产党领导下的革命队伍。我们要高举抗日大旗,在皖南坚持战斗,重振铁军雄风,坚决同日寇和卖国贼斗争到底!为国雪耻,向蒋介石讨还血债,为死难同胞报仇!”游击队成立后,士气高昂,决心回击国民党反动派,为皖南事变中牺牲的战友报仇,继续抗日救国。

中心县委、县委和游击队对敌我双方的形势作了认真分析:皖南事变之后,敌人以为真像他们自己叫嚣的“新四军已经被一网打尽”、“皖南共军完全被消灭”,放松警惕,毫无顾忌,耀武扬威,为所欲为,疯狂屠杀革命者,欺压老百姓。我方虽然力量弱小,但可以选择敌人的薄弱环节,突然奔袭,出奇制胜。经过讨论,大家认为旌德县庙首乡伪乡长江端,政治上一贯反共,皖南事变后,他残酷杀害了江福喜、袁成发等坚贞不屈的共产党员,又把中心县委派往庙首做恢复工作的原区委书记徐建新逮捕关押,因此必须打击江端,救出徐建新。打响这一仗的有利条件也很多,党组织与庙首村的不少人有联系,群众基础比较好,可以随时掌握敌人的动态。这个乡只有十几个乡兵,多数是“土狗子”,不经打。事变之后,他们都以为新四军完全被消灭,可以高枕无忧,经常开着大门睡觉。所以,大家决定把庙首乡公所作为第一个打击目标。

中心县委和游击队作了周密的部署,于7月9日傍晚进行战前动员,明确战斗任务,将参战人员编为突击组、增援组和后卫组3个组,分别提出具体要求,随后秘密行军,凌晨1点到达庙首。靠近乡公所后,红军老战士叶炳才一枪打掉敌哨兵,突击组迅即冲进乡公所,冲着还在睡觉的乡兵大喊:“举起手来!”游击队员突然袭击,如神兵天降,熟睡中被惊醒的乡兵,一个个惊恐万状,魂不附体。有个伪小队长躲藏在床底下,正要负隅顽抗,当即被击毙。不过10分钟时间,十几个乡兵全被俘虏,战斗胜利结束。游击队发现乡公所后厅关着50多个新抓来的壮丁,立即敲掉门锁,将他们全都放出。这次战斗,一举打下伪乡公所,击毙乡兵2人,缴获步枪7支、手榴弹10多枚、子弹200余发。游击队还将事先写好的“坚持抗日,反对投降!”“蒋介石制造皖南事变,屠杀抗日军民,是最大的卖国行为!”等大标语贴满庙首街头。

“攻打庙首乡公所”首战告捷,是小战斗赢得了大胜利。这是皖南事变之后反击国民党反动派的第一仗,沉重打击了敌人的反动气焰,鼓舞了皖南人民的斗志,使他们看到了革命的前途和希望,增强了共产党员和革命群众坚持斗争的信心和决心,也为在皖南事变中新四军突围失散人员提供了寻找党组织和部队的线索。这一仗也使黄山游击队全体指战员积累了经验、增强了必胜的信心。

接着,黄山游击队粉碎了国民党军的多次“清剿”,建立了以太平樵岭为中心的皖南山地隐蔽根据地,开辟了旌(德)泾(县)、旌(德)太(平)、旌(德)绩(溪)等游击活动区。到12月,游击队已发展到90多人。

此后,黄山游击队在旌泾太中心县委带领下,与泾县县委、太平县委组织的另两支游击队紧密配合,开展敌后游击战,取得一个接一个的胜利。

当年旌德的共产党员、农民自卫军战士、新四军游击队员、革命群众在党的领导下开创的五个“第一”,是全省党的光辉历史上无数个“第一”的组成部分。这无数个“第一”,体现了共产党人以天下为己任,自觉肩负历史重任的博大胸怀,体现了他们在前赴后继的奋斗中所具有的坚定不移的革命信念、敢为人先的进取精神和百折不挠的革命意志。(题图为今日旌德)

(责任编辑:胡 北)