张东荪退出中共上海发起组以后

张家康

张东荪是在中国传播社会主义思潮最早的宣传者之一,因而受邀参与中共上海发起组。可当他发现自己信仰的社会主义并非归属于马克思的科学社会主义时,便又最早退出上海发起组。从此,他与中国共产党保持着若即若离、时亲时疏的关系,但在总的趋势下,他是中共信赖的朋友。

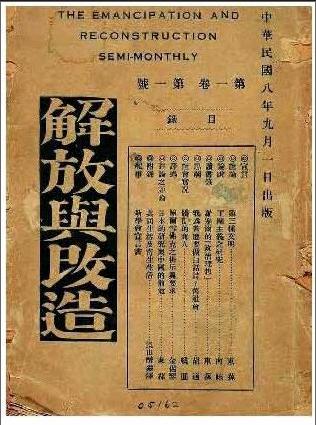

“我始终是一个非党派者”

1917年初,张东荪接任《时事新报》主笔,直至1924年春辞职。《时事新报》的副刊《学灯》致力于宣传新思潮,当时与同样是宣传新思潮的《新青年》齐名。1919年9月1日,张东荪又创办《解放与改造》杂志,旨在致力于“改造中国与世界”。至于怎样改造中国,他认为必须要“依第三种文明的原则来改造”。何谓“第三种文明”,那就是社会主义。这期间,《学灯》和《解放与改造》发表的颇有影响的介绍社会主义的文章有:《劳动与资本》、《河上肇博士关于马克思之唯物史观的观察》、《社会主义之进化》、《马克思社会主义之理论的体系》、《社会党泰斗马克思之学说》、《社会主义两大派之研究》、《社会改良与社会主义》等。而张东荪所撰写的文章《为什么要讲社会主义》,在当时最具典型意义。

文章说,社会主义发展到马克思,已经具有了“科学基础”,又说社会主义“不单是马克思一人的学说”。马克思专注于物质生活的改造,要推翻“全地球的旧制度”。这种社会主义恰是张东荪所不能认同的。他所主张的社会主义“不是从物质方面破坏现在的制度入手,乃是从精神方面传播一种新思想、新道德、新人生观、新生活法入手,也就是先从打破现在社会的资本主义的习惯入手”。即致力于文化运动,让社会主义制度水到渠成,瓜熟蒂落,慢慢地过渡,而不是通过暴力革命,这才是社会主义“浑朴的趋向”,也是“唯一的趋向”。

当时的中国,正如瞿秋白在《饿乡纪程》中所说:“社会主义的讨论,常常引起我们无限的兴味。然而究竟如俄国19世纪40年代的青年思想似的,模糊影响,隔着纱窗看晓雾,社会主义流派,社会主义意义都是纷乱,不十分清晰的。正如久壅的水闸,一旦开放,旁流杂出,虽是喷沫鸣溅,究不曾自定出流的方向。”至于张东荪所津津乐道的“浑朴的社会主义”,与马克思的科学社会主义有着怎样的本质区别,人们并没有时间和实例去辨别,只知是社会主义,是对现行制度、体系挑战的异端。

就这样,张东荪成为了宣传社会主义的风云人物。1920年4月,共产国际远东局代表维经斯基等人来到北京,通过北京大学的两名俄籍教授,与李大钊多次交谈,表示要帮助中国建立像苏俄那样的政党。据张申府回忆,李大钊当即写信介绍维经斯基等人“到上海去见陈独秀,要陈独秀建党”。

在上海,社会主义思潮的宣传确比北京激进得多,而开此风气之先的便是《新青年》和《学灯》、《觉悟》、《星期评论》三大副刊。维经斯基找到陈独秀,有意通过上述副刊的影响,聚集一代社会主义的知识青年,成立一个类似苏俄的政党。维经斯基就组党问题与陈独秀多次交谈,参加交谈的有张东荪、沈玄庐、戴季陶等。在当天的讨论中,维经斯基正式提出中国已到了组党的时候,而张东荪却认为中国还不具备建党的条件。张东荪后来谈到此事时也说:“我和陈独秀先生来往甚多,彼时他们虽明知我是赞成社会主义,但在组织共产党的时候却不敢来约我,因为他们亦未尝不知我反对在这样工业未发达的中国鼓动阶级斗争的罢工与怠工。所以我始终是一个‘非党派者。”

这样,在维经斯基召集的组党人员中,张东荪最早退出了中共上海发起组。他虽退出发起组,但还是不遗余力地宣传和介绍社会主义,却又从不主张实际的社会主义运动。一句话,他的社会主义是“温和型”的,而不是主张阶级斗争的社会主义,这就必然与陈独秀等早期的马克思主义者产生分歧,一场思想冲突和笔墨官司也就难以避免了。

陈独秀和张东荪的论战

1920年10月,英国著名哲学家罗素来华演讲,张东荪对此所表现出的热情以及对社会主义的批评,更使他的朋友惊诧。他由罗素的演讲而重新审视自己所宣传的社会主义,认为“中国的惟一病症就是贫乏,中国真穷到极点了”,要改变中国的状况,惟有“开发实业”,“一言以蔽之,就是增加富力”,并批评社会主义的宣传是“空谈主义”。

对此,李达最早发表批评文章,称张东荪是个“无主义无定见的人”。紧接着,陈望道、邵力子也发表文章表示反对。在受到朋友的批评后,张东荪又发表《大家须切记罗素先生给我们的忠告》,引述罗素在中国讲演时的话:“中国第一宜讲教育,使无知识的有知识,使有知识的更进一层。第二是开发实业救济物质生活。至于社会主义不妨迟点。”这些意见引起老友陈独秀的关注,他在致张东荪的信中提出了两个极为实际的问题:“(一)社会的工业有没有成立的可能性?(二)先生所谓在通商口岸与都会里得着‘人的生活的,到底有多少人,这班人属何阶级,他们是否掠夺他人之劳力与(获)得比较好的生活?”

针对张东荪提出的“开发实业非资本主义不可,集中资本非资本家不可”的言论,陈独秀反驳道,这正是他们之间“重要的争点”。他认为:中国可以用社会主义开放实业,无需非资本主义不可,“中国资本家都直接或间接是外国资本家底买办,只能够帮着外国资本家来掠夺中国人,只望他们发达起来能够抵制外国资本家,能够保全中国独立,再过一两个世纪也没有希望”。

张东荪并不接受陈独秀的观点,所作长文《现在与将来》便是他对“社会主义论战”的最终态度。文章把中国的现状概括为“四病”交加,即“无知病”,人民没有知识;“贫乏病”,人民多困于生计;“兵匪病”,兵连匪结,民不聊生;“外力病”,外国列强恃势欺凌中国。这些都是当时中国的实情,遗憾的是,他没有深入地分析产生这些现象的社会本质是什么。

他认为要根治“四病”,只能对劳动者进行改良,只能“开发实业”,“增加富力”。这就要依靠渐起的“中产阶级”,即他称之为的“财阀”。张东荪说:中国没有真正意义上的无产阶级,除“少数工厂有工人以外,简直是没有”,他们“人数又少,直不能有何势力”,“人民贫乏太甚,求食不得,不能久持”。在此背景条件下,如果高喊“劳农主义”,那必定是“伪劳农主义”。他老调重弹,中国目前不可能实行社会主义,更不可能组织无产阶级政党。