P-RC APMP细小纤维在共絮聚工艺中的研究

林 涛, 任建晓, 李 斌, 殷学风, 宋建伟, 李 雪, 黄建城

(1.陕西科技大学 轻工与能源学院, 陕西 西安 710021; 2.AMCOL Paper Technologies, 广东 深圳 518115)

0 引言

目前,纸张的发展趋势是低定量,但是低定量的纸张必定影响不透明度,因此,为了克服这一障碍,必须对填料进行改性或探索新的加填工艺,以改善纸张强度性能与光学性能之间的矛盾.近年来,CaCO3-细小纤维复合填料已经成为国内外造纸工作者的研究热点[1-6].

把传统抄造工艺中用于造纸的植物纤维原料先进行筛分,从而得到细小纤维组分和纤维组分两部分,然后向细小纤维组分中加入一定量的阳离子助剂与带负电性的填料共絮集,形成较大的絮聚团,并使絮聚团呈现一定的正电性,使之在抄纸过程中易于吸附在纤维上,这就是共絮聚工艺[7].它的主要特点是:①把细小纤维和填料在阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的作用下通过“桥联”原理进行共絮,所得到的絮聚团的粒径显著大于细小纤维或填料的粒径,大大增加了被纤维网络截留的机率,从而显著地提高了细小纤维和填料的留着率.②由于助留剂没有直接与纤维接触,从而避免了纤维与纤维间的絮聚,纸页匀度基本不受助留剂添加量的影响.③絮聚团中的填料周围包裹着丰富的细小纤维,细小纤维与纤维形成氢键结合,避免了填料与纤维结合对纸张内部结合力的影响,提高了纸张的强度.

本实验以P-RC APMP为原料,对其细小纤维-CaCO3进行共絮聚,主要研究了不同网目筛分下的细小纤维和打浆产生的二次细小纤维对细小纤维-CaCO3共絮聚工艺产生的影响.

1 实验部分

1.1 原料与试剂

杨木P-RC APMP(18 °SR)由河南某造纸企业提供;进口漂白针叶木硫酸盐浆板(BSKP);PCC由凯米拉(Kemira)提供;CPAM(Percol-182)由汽巴(Ciba)提供;阳离子聚合电解质滴定标准液(Ploy-Dadmac).

1.2 仪器与设备

DCS-041P型PFI磨浆机,Valley打浆机,SWECO圆形振动筛,NO.SE003型标准纤维疏解器,ZQS12型肖伯尔氏打浆度测定仪,SEO64抗张强度仪,DHG-9053A电热恒温鼓风干燥箱,DDJ动态滤水仪(Mt2110-086CF),PCD-03型胶体电荷分析仪,SZP-06型Zeta电位测定仪,Lasentec颗粒录影显微镜,Lasentec聚焦光束反射测量仪(FBRM),YQ-Z-48B白度仪,BBS-3纸页成型器.

1.3 纸张检测标准

不透明度依据国标GB/T 1543-1988,抗张强度依据国标GB/T 453-1989,松厚度依据国标GB/T451.3-1989,白度依据国标GB8940.1-88.

1.4 方法与内容

1.4.1 浆料准备

(1)一次细小纤维的分离

取一定量上述18 °SR原浆充分疏解后,通过SWECO圆形振动筛的200目筛网进行筛分,筛分浓度0.1%,并同时收集一次细小纤维组分和对应筛后纤维组分,将筛出的一次细小纤维浓缩后备用.

(2)二次细小纤维的制备、分离和标准纤维的制备

取上述筛除一次细小纤维后的浆料,浆浓10%,用PFI进行磨浆(磨浆转数为15 000 r),将磨后浆充分疏解后,用SWECO圆形振动筛的200目、300目、400目筛网进行多级筛分,分别得到P200、P300、P400三个筛分的二次细小纤维组分和对应筛后纤维组分.将筛出的细小纤维浓缩后备用.

1.4.2 不同细小纤维-CaCO3共絮聚团大小分布测定

首先将FBRM探头伸入到烧杯中(带搅拌器),在750 r·min-1搅拌速度作用下,向烧杯中加入P200二次细小纤维悬浮液,测定它的尺寸分布,然后加入20%沉淀CaCO3(PCC),搅拌均匀后加入0.04%CPAM,细小纤维和CaCO3在CPAM的作用下进行共絮,测定细小纤维-CaCO3絮聚后的尺寸分布.(注:P-RC APMP(标准纤维+P200二次细小纤维+P200一次细小纤维)(60%)、BSKP(40%)、20%PCC、0.04%CPAM.)

按上述的实验过程,重复测定P300和P400二次细小纤维-CaCO3共絮聚团的大小分布.

1.4.3 Zeta电位的测定

配制0.4%的待测浆料溶液500 mL,利用Zeta电位测定仪测定浆料的Zeta电位.

1.4.4 白水阳离子需求量的测定

配制0.4%的待测浆料溶液500 mL,倒入动态滤水仪(DDJ)中,收集前100 mL滤液(白水),量取10 mL用PCD-03型胶体电荷分析仪测定白水的阳离子需求量.

1.4.5 留着性能的测定

(1)细小组分留着率的测定

配制0.4%的待测浆料溶液500 mL,倒入动态滤水仪(DDJ)中,在750 r·min-1下混合60 s后进行滤水.收集前100 mL的滤液(白水),滤网采用200目的不锈钢网.用已烘干并恒重的定量滤纸抽滤上面滤出的白水,烘干称重,测定100 mL滤液中细小纤维和填料的固含量.

细小组分留着率RF=

(S0F-5S)/S0F=(1-C/C0F)×100%

式中:S0—500 mL纸料中的总固含量(g);S—100 mL滤液中的总固含量(g);F—纸料中细小组分所占比率(%);C、C0—分别是滤液和纸料的浓度(%).

(2)填料留着率的测定

将上述抽滤后的滤纸放入烘箱在105℃下烘至绝干,烘干称重.然后将滤纸置于经预先灼烧至恒重的坩埚中,在电炉上灼烧至无烟冒出,再将坩埚放入高温炉中,在(575±25)℃温度范围内灼烧至无黑色炭素.取出坩埚.在空气中冷却5 min后,植入干燥器内,冷却0.5 h,称重后称其质量.同时测定浆料中的灰分含量和CaCO3的灼烧损失.根据测量数据计算100 mL滤液中的CaCO3含量m.

填料动态留着率= (M-5m)/M×100%

式中:M—500 mL纸料中总的碳酸钙固含量(g);m—100 mL滤液中的碳酸钙含量(g).

1.4.6 打浆对共絮聚工艺的影响

取1.4.1(1)中筛除一次细小纤维后的浆料5份,浆浓10%,用PFI进行磨浆,磨浆转数分别为5 000 r、10 000 r、15 000 r、20 000 r、25 000 r,将磨后浆充分疏解,用SWECO圆形振动筛的400目筛网进行筛分,收集产生的P400二次细小纤维,研究不同细小纤维用量对共絮聚工艺的影响.

1.4.7 纸样灰分测定

精确称取2~3 g试样(精确至0.000 1 g)置于经预先灼烧至恒重的坩埚中(同时取试样测定水分),将坩埚放入高温炉中,在(575±25)℃温度范围内灼烧至无黑色炭素.取出坩埚.在空气中冷却5~10 min后,植入干燥器内,冷却0.5 h,称重[8].

2 结果与讨论

2.1 不同网目细小纤维-CaCO3共絮聚团规模分布

由图1可以看出,P200、P300和P400的二次细小纤维主要分布在1~10μm之间,并且在相同浓度下,1~5μm之间,P400细小纤维的颗粒数最多,P200细小纤维的颗粒数最少.也就是说P400细小纤维的尺寸更小,单位质量的比表面积大.由图2可以看出,随细小纤维筛分目数的增加,共絮聚团尺寸在逐渐减小,但减小程度不大,这是因为,在1~5μm之间,P400细小纤维颗粒数>P300细小纤维颗粒数>P200细小纤维颗粒数,从而与CaCO3形成的共絮聚团的尺寸P400最小.而最小的P400细小纤维-CaCO3共絮聚团的最高峰值也是在100μm左右,这样在抄纸过程中可以使更多的细小纤维与碳酸钙留着.另外P400细小纤维-CaCO3共絮聚团曲线比P200、P300共絮聚团曲线的峰值分布更窄且高,也表明P400共絮聚团比P200、P300共絮聚团更细小且更均一,从而更有利于细小组分的留着和纸张的匀度[9].

图1 不同细小纤维筛分组分尺寸分布

图2 不同筛分目数细小纤维-CaCO3 共絮聚团规模分布

2.2 不同网目细小纤维-CaCO3共絮聚团电性的研究

表1 不同网目细小纤维-CaCO3共絮聚团电性的研究

由表1可知,随筛网目数的增加,共絮聚团的表面负电荷在不断增加,这是因为CPAM主要是通过桥联机理引起纸料的絮聚,在这个过程中只有一小部分CPAM与细小纤维发生中和反应,共絮聚团周围暴露出许多未被中和的细小纤维链段,而且随筛网目数的增加,细小纤维的表面负电荷在不断增大,所以,共絮聚团的表面电荷随筛网目数的增加而增大.P200、P300和P400的二次细小纤维对浆料Zeta电位的影响均不大,随筛网目数的增加,浆料的Zeta电位有所下降.这是因为筛网目数越高的细小纤维所形成的共絮聚团负电性更高,加入浆料后使浆料体系的Zeta电位有所下降.另外,白水阳离子需求量随着筛网目数的增加而不断减少,这说明所滤白水中阴离子物质越来越少了.

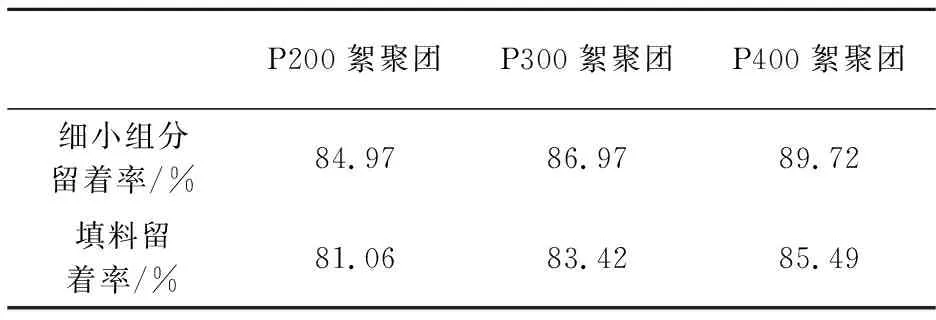

2.3 不同网目细小纤维-CaCO3共絮聚团对浆料留着性能的影响

表2 浆料留着性能的对比

由表2可知,随着筛网目数的增加,细小组分的留着率不断上升.这是因为P400共絮聚团比P200、P300共絮凝团更细小且更均一,当加到长纤维后,更易于充斥在纤维之间,减少了纤维间的空隙,从而使细小组分被网布大量截留下来.另外填料的留着率是P400>P300>P200,这是由于通过筛网目数越高的细小纤维,尺寸越小,单位质量的比表面积越大[10],在共絮聚工艺下可以吸附的CaCO3更多,从而使更多的CaCO3包裹在共絮聚团表面,提高了填料的留着率.

2.4 打浆对共絮聚工艺的影响

下面图中的转数指的是PFI的磨浆转数,由于是把筛出来的二次细小纤维全部回添到纤维中,故不考虑具体的打浆度,而是用转数代替,转数也指的是细小纤维的添加量.选用P400二次细小纤维进行实验.纸张定量为(60±3)g/m2.

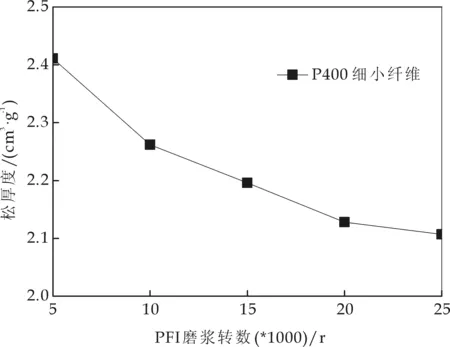

2.4.1 纸张物理性能

(1)松厚度

图3 纸张松厚度与磨浆转数的关系

由图3可以看出,随磨浆转数的提高,即细小纤维添加量的增加,通过P400二次细小纤维-碳酸钙共絮聚工艺抄造纸张的松厚度在不断下降,说明细小纤维的添加对共絮聚工艺抄造的纸张松厚度是不利的.这是因为细小纤维量越多,所形成的共絮聚团越多,从而使共絮聚团与纤维的交织面积增大,使纤维网络更紧密,从而降低了纸张的松厚度.

(2)白度

由图4可以看出,随磨浆转数的提高,通过P400二次细小纤维-CaCO3共絮聚工艺抄造纸张的白度在不断上升,在磨浆初期,纸张的白度上升很快,而当磨浆转数为2 000 r时,继续增大磨浆转数,白度基本上不在发生变化了.说明细小纤维的添加对共絮聚工艺抄造的纸张白度是有利的.因为细小纤维的含量增大,吸附的CaCO3就越多,从而使CaCO3被更多地留着在纸幅中,提高了纸张白度.

图4 纸张白度与磨浆转数的关系

(3)不透明度

图5 纸张不透明度与磨浆转数的关系

由图5可以看出,随磨浆转数的不断增加,通过细小纤维-CaCO3共絮聚工艺抄造的纸张不透明度不断上升.这是因为,磨浆转数增大,使细小纤维的含量增多,这样吸附的碳酸钙就越多,从而使碳酸钙被更多地留着在纸幅中,又因为碳酸钙的光散射系数比植物纤维高且本身不吸光,这样,透射光减少,不透明度升高,这是细小纤维提高纸张不透明度的间接作用.另外,当磨浆转数为20 000 r时,纸张不透明度值已基本达到最大值.继续增大转数白度变化不大,基本趋于平稳.

(4)抗张指数

图6 纸张抗张强度与磨浆转数的关系

由图6可以看出,细小纤维对纸张抗张强度有积极作用.随磨浆转数的不断增加,通过细小纤维-CaCO3共絮聚工艺抄造的纸张抗张强度也随之迅速上升.这是因为,共絮聚团中的CaCO3周围包裹着丰富的细小纤维,而细小纤维暴露有大量的羟基易与纤维以“架桥”的形式形成氢键结合,在CaCO3量一样时,细小纤维量越少,单位质量的细小纤维絮聚的填料就多,从而减少了与纤维的结合.而细小纤维用量越多,单位质量的细小纤维絮聚的填料就少,共絮聚团上细小纤维与纤维形成的氢键就多,这样减轻了CaCO3对纤维间结合力的影响,从而提高了纸张的内结合力,改善了纸张的结合强度.另外,从图6中可知,当磨浆转数为20 000 r时,纸张抗张强度已趋于稳定,继续磨浆,强度变化不大.

2.4.2 纸张灰分的含量

由图7可以看出,随着磨浆转数的不断增加,通过共絮聚工艺抄造的纸张灰分含量越来越多,纸张灰分含量从8.317%增加到了11.404%.当磨浆转数超过20 000 r时,纸张的灰分含量基本不再发生太大变化了.这说明在共絮聚工艺中细小纤维对CaCO3的留着是非常重要的.综合上述可知,当磨浆转数为20 000 r时,纸张灰分含量趋于稳定.

图7 纸张灰分含量与磨浆转数的关系

3 结论

(1)由FBRM测定可知,随细小纤维筛分目数的增加,共絮聚团尺寸在逐渐减小.P400共絮聚团比P200、P300共絮聚团更细小且更均一,更有利于细小组分的留着和纸张的匀度.

(2)随筛网目数的增加,共絮聚团的表面负电荷在不断增加.加入纤维后,浆料的Zeta电位有所下降.白水阳离子需求量随着筛网目数的增加而不断减少.

(3)随磨浆转数的提高,通过P400二次细小纤维-CaCO3共絮聚工艺抄造纸张的松厚度不断下降,而白度、不透明度和强度性能均不断上升.当磨浆转数为20 000 r时,纸张具有相对较好的性能.

[1] 狄宏伟,宋宝祥.造纸用碳酸钙填料改性方法新进展[J].中国非金属矿工业导刊,2007,34(5):3-5.

[2] 冯 春,陈 港,柴欣生,等.CaCO3-细小纤维复合填料对纸张物理性能的影响[J].中国造纸,2010,29(2):14-17.

[3] 沈 静,宋湛谦,钱学仁.改善碳酸钙加填纸强度性能的研究进展[J].中国造纸,2007,26(5):47-51.

[4] Ramjee Subramanian,Thad Maloney,Hannu Paulapuro.Calcium carbonate composite fillers[J].Tappi Journal,2005,4(7):23.

[5] Ramjee Subramanian,Henrik Fordsm,Hannu Paulapuro.Precipitated calcium carbonate-cellulose composite fillers:Effect of PCC particle structure on the production and properties of un coated fine paper[J].Bioresources,2007,2(1):91.

[6] Silenius,Petri Kekki,Risto.Method for manufacturing filler containing chemical pulp[P].USA:20040244930,2004-11-09.

[7] 林 涛,宋建伟,殷学风,等.P-RC APMP细小纤维与碳酸钙共絮聚的应用性能[J].纸和造纸,2012,31(11):17-21.

[8] 石淑兰,何福望.制浆造纸分析与检测[M].第一版.北京:中国轻工业出版社,2003.

[9] 马金霞,彭毓秀,李忠正.硼改性微粒硅溶胶助留助滤体系的絮聚机理[J].中国造纸学报,2005,20(2):143-147.

[10] 朱勇强.造纸纤维和细小纤维的湿部化学特性[J].上海造纸,2004,35(1):47-51.