如何引领学生的自主探究

刘升超

(邹城市第六中学 山东 邹城 2735 00 )

在课堂上经常会看到这样的情况:教师在提出问题后对学生过于放任,课堂的开放程度很大,但是用心观察,就会发现热闹形式下掩盖的多是盲目的探究活动,学生没有明确的探究思路和有效的探究方法,从而导致探究过程失去意义.因此,笔者觉得有效的探究活动,离不开教师的巧妙引领.下面以几个实例具体谈谈这个问题.

1 创设情境激趣设疑

“思维自疑问和好奇开始”.“疑”是深入研究知识的起点,在探究教学开始阶段,巧妙地创设情境、铺设悬念,使学生处于“心欲求而未得,口欲言而不能”的状态,能够激发学生的好奇心和求知欲,激发其探究兴趣,同时也能够诱发学生思考,发现并提出所探究的问题,确定探究方向.

如在“光的反射”这节课的一开始,教师将一面大小约为30 c m×40 c m的平面镜(用铁架台固定),倾斜放置在讲桌上,让学生用激光笔从不同角度照射平面镜,天花板上立刻出现了很多个晃动的光点,恰似“繁星点点”,学生顿时兴趣盎然.然后,让几个学生尝试在天花板上找哪个光点是自己照的,以此引导学生思考光的传播路径和方向,让学生在“好玩”中隐隐意识到,光在反射时遵循一定的规律,从而,促使学生自主发现并提出有关光的反射现象的问题.真可谓一箭双雕,融知识与趣味于一体.

2 铺路搭桥分化难点

在探究学习的某些环节中,学生由于体验、认识方面的不足,往往找不到思考问题的突破口,不知道如何下手.这种情况下,如果教师能及时、巧妙地给学生铺路搭桥,给与提示和引导,就可以促进探究活动的顺利进行.

例如,在“探究光的直线传播”过程中,对怎样才能显示光路,学生非常迷茫,如果放任学生自主探究,效果可想而知.为了帮助学生寻找显示光路的方法,笔者启发学生思考:在日常生活中,有谁看到过光的传播路径?什么情况下能够看到?学生结合自己的生活经验,联想到生活中一些能够看到光路的实例.有的学生说,在黑夜看到过光的传播路径.有的学生说,下雪天、有雾时看到过光的传播路径.还有的学生说,尘土飞扬的地方也看到过光的传播路径等.在此基础上,再启发学生思考:今天要做的“探究光的直线传播”实验你打算用哪些方法显示光路呢?这样,学生就很顺利地想到诸如人造“烟”、“雾”或“拉上遮光窗帘”等方法.为进一步的实验探究活动起到了铺路搭桥的作用.

3 煽风点火促进思考

学生探究过程中,在一些问题的关键点上遇到认知和理解障碍时,思考不完整,达不到深度,就需要教师“煽风点火”,通过启发性问题,揭露学生原有认识的矛盾,把学生引入更深层次的思考,使其在有疑惑的地方茅塞顿开,有利于探究活动的进展.

例如,在“探究阿基米德原理”的教学过程中,学生通过初步的探究体验活动,已经能够认识到,物体所受浮力的大小跟物体排开液体(水)的“多少”有关.但是,很多学生对于在接下来的实验中,为什么要比较“浮力”和“排开液体(水)的重力”的关系,感到模糊不清.在实际教学中,笔者通过以下两个问题引导学生递进式思考:

(1)我们能够用哪些物理量来描述(或表示)物体“排开液体(水)的多少呢”?(大多数学生都可以想到用“体积、质量、重力”等物理量表示)

(2)既然实验的目的是寻找“浮力”和“排开液体(水)的多少”的关系,那么,在实验中需要测量物体所排开液体(水)的哪个物理量更合适呢?

学生经过对以上两个问题的思考,对“为何测量排开的液体(水)的重力”有了更明确的认识.

4 借风使船突破难点

在探究过程中,特别是设计实验的过程中有很多难点不好突破,有些问题即使在教师的指导点拔下好像解决了,而实际情况是,学生对此仍然是知其然,不知其所以然,只能靠机械记忆.笔者在教学实践中发现,在探究过程中,恰当地利用学生不完整、不成熟的探究方案,引发学生思考和讨论,能起到事半功倍的效果,有利于突破探究难点.

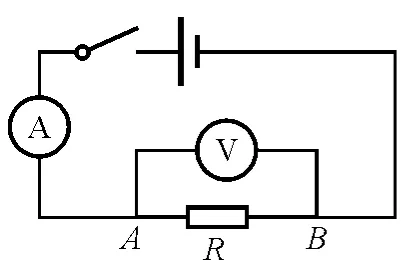

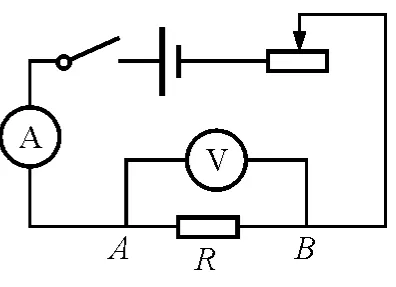

例如,在“探究电流跟电阻的关系”过程中,如何“保持电压不变”对学生来说是个难点.很多学生设计的电路图如图1所示,没有滑动变阻器.

图1

图2

主观认为只要保持电池个数不变,就可以保持电压不变.当学生展示出设计的电路图后,笔者引导学生跟课本上提供的电路图(图2)(电路中有滑动变阻器的)进行对比,启发学生思考:课本上设计的电路与你设计的电路有什么区别?如果实验时按你设计的电路去做可能会出现什么问题?经过思考和讨论后,学生带着以上问题按照自己和课本上的电路分别进行实验,重点体会上述问题.学生在接下来的实验探究活动中发现,在没有滑动变阻器的电路中,当更换较大阻值的定值电阻后,电压表的示数会增大,很难再将定值电阻两端的电压调到跟上一次实验的一样;而电路中有滑动变阻器时,在更换定值电阻后就可以通过调节滑动变阻器很方便地调节定值电阻两端的电压.通过两个实验方案的对比,学生加深了对滑动变阻器作用的认识,探究难题迎刃而解.

5 四两拨千斤突出要点

在探究活动中,当学生对所探究的问题进行猜想和假设时,常常会出现头绪多,主次不分的现象.如果教师能够做到“四两拨千斤”,抓住问题的要害和实质进行点拨,引导学生确定探究要点,既能够简化探究过程,又有利于培养学生良好的科学素养.

例如,探究滑动摩擦力大小跟什么因素有关时,学生根据已有的知识和生活体验,提出了多种猜想:

(1)物体的质量;

(2)物体的重力;

(3)物体对接触面的压力;

(4)接触面的材料;

(5)接触面积的粗糙程度;

(6)接触面的形状;

(7)接触面积大小.

针对学生提出的这些可能因素,笔者提出以下问题:

(1)物体在竖直墙面上滑动时,物体的质量、重力是否会影响滑动摩擦力的大小?

(2)接触面的材料不同是否会影响接触面积的粗糙程度?

(3)接触面的形状是否会影响接触面积大小?

通过对以上问题的思考,学生最终把影响滑动摩擦力的7个因素整合成3个,即压力的大小、接触面粗糙程度和接触面积.实现了去伪存真,简化探究要素的目的.

总之,有效的课堂探究活动需要发挥学生学习的积极主动性,同时也离不开教师恰到好处的引领.