双层暗管排水布置方式对农田水氮运移的影响及模拟

王苏胜,刘群昌,周明耀

(1.扬州大学水利科学与工程学院,江苏扬州225009;2.中国水利水电科学研究院,北京100044)

双层暗管排水布置方式对农田水氮运移的影响及模拟

王苏胜1,刘群昌2,周明耀1

(1.扬州大学水利科学与工程学院,江苏扬州225009;2.中国水利水电科学研究院,北京100044)

南方平原河网地区农田地下水位高、排水速度慢,氮素易随地表排水流失。为了有效减少农田氮素流失,控制农业面源污染,进行了麦秸秆和沸石组合外包材料条件下的双层暗管布置方式排水试验,并做了数值模拟。试验结果表明,双层暗管布置方式明显增加了排水流量,试验时间内排水总量比单层暗管布置方式多33.9%;氮素流失量上有所减少,其中硝态氮流失量减少了13.6%,氨氮流失量变化不大;数值模拟值与实测值吻合较好。研究成果说明双层暗管排水方式结合外包材料对农业面源污染的控制有一定的作用和实际应用价值。

农田;暗管排水;双层排水;外包材料;水氮运移;模拟

农田暗管排水工程由于排水效果好,节省耕地,有利于农田防盐防渍,得到了推广应用,暗管排水工程的研究也得到了加强。关于农田暗管系统设计参数的讨论已有很多,包括不同排水条件下的暗管间距的计算方法[1-3],暗管间距和埋深的优化[4-5]等,不同暗管排水条件下盐分和氮素流失规律也有许多探讨[6-10],为农田暗管工程的设计和运行管理提供了理论依据。

南方平原水网地区因汛期受到外河水位顶托,内河水位下降较慢,地下水位较高,农田排水沟道水位经常高于排水暗管出口,影响暗管排水工程对农田土壤水分状况的调控效果,在蔬菜等经济作物以及旱作物地区,排水问题更显突出。针对上述问题,以往采用鼠道加暗管排水的组合排水,或通过浅、密型排水布置方式以加强排水,但这些方式因土地压废增加,轻质土地区鼠道成形难、使用寿命短等原因,推广应用受到很大限制。为此,本文提出采用双层排水系统,即在原先的排水暗管上层加设一层埋深较浅的暗管,保证在排水沟水位较高时,浅层排水暗管可以较快排出作物根系密集层土壤渍水,为作物生长提供适宜的土壤水分条件。同时,通过排水暗管组合外包材料,有效拦截和去除排水中的氮素,避免因为双层排水系统排水量增多而导致农田氮素流失增加。通过渗流槽试验,对单层和双层排水布置方式进行了模拟试验,分析双层暗管排水对农田水氮运移的影响,为南方平原河网地区高标准农田暗管排水工程建设提供科学依据。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

试验土壤取自扬州郊区农田,土质为砂壤土,主要理化性质见表1。试验用土壤去除碎石杂草,风干后过筛使用。

表1 供试土壤参数

渗流槽装置采用1 cm厚PVC板焊接,四周用焊接钢架加固。由于两根暗管之间为对称结构,试验装置取其中一半,渗流槽尺寸如图1。暗管布置根据试验处理确定,暗管周围铺设15 cm厚度外包料,5 cm麦秸秆+10 cm沸石;埋设24个取样管用于提取土壤溶液,水平方向间距100 cm,垂直方向间距20 cm,最上层陶土头距土体表面20 cm。渗流槽一边每隔1m布置6个水位观测管,位置如图1,由暗管侧向另一侧编号依次为1、2、3、4、5、6。

图1 渗流槽尺寸图(单位:cm)

1.2 试验方法

试验探讨不同暗管组合方式对农田排水中水分运动和氮素运移的影响,设置单层和双层两种暗管排水布置方式。一般旱作物根系主要在地下0.5 m以内,试验暗管排水设计标准为雨后1日地下水位降至地表0.5 m以下。暗管布设方式:单层布置,埋深0.9m,间距12m;双层布置,间距12m,上层埋深0.5 m,下层埋深0.9 m。两种布置方式暗管外均铺设5 cm麦秸秆+10 cm沸石外包层,双层排水方式上层和下层的外包层相同。

试验施肥按农田中等施肥水平,尿素 390 kg/hm2,本试验为无作物模拟,按一半量进行施肥,即试验肥料用量60.7 g。双层排水系统在实际运行时,可能存在多种运行方式,只有下层工作、只有上层工作、上下层同时工作以及上下层间隔工作等。本次试验双层同时工作情况,先灌水至饱和状态并保留1 cm左右水层,然后打开阀门自由排水,逐小时观测水位、排水总量以及各土层和出水铵氮、硝态氮含量。氨氮和硝态氮测定分别采用纳氏试剂比色法、紫外分光光度法。

2 试验结果与分析

2.1 水流变化过程

(1)水位变化

根据试验逐小时观测水位值,绘制试验期间单层和双层暗管布置方式渗流槽各断面水位变化曲线,如图2和图3所示。两种布置方式下,各断面水位变化规律相似。随着时间的变化,各断面水位逐渐下降,并且沿着暗管侧往另一侧水位变化越缓慢,水位下降梯度增大方向与水流流动方向一致。位于暗管附近位置的水位变化于排水初期就很大,在排水几分钟后剧烈下降接近暗管埋深。试验在开始3小时左右后观测到各断面水位均出现了增长,并维持了几个小时。这应该是随着水流的运动土壤中的空气逐渐被水流替代,导致的水位转变过程。对比图2和图3,双层排水水位下降的更快,从开始排水23 h后地下水位已降至地下0.4m。

图2 单层暗管布置方式下各测点水位变化

图3 双层暗管布置方式下各测点水位变化

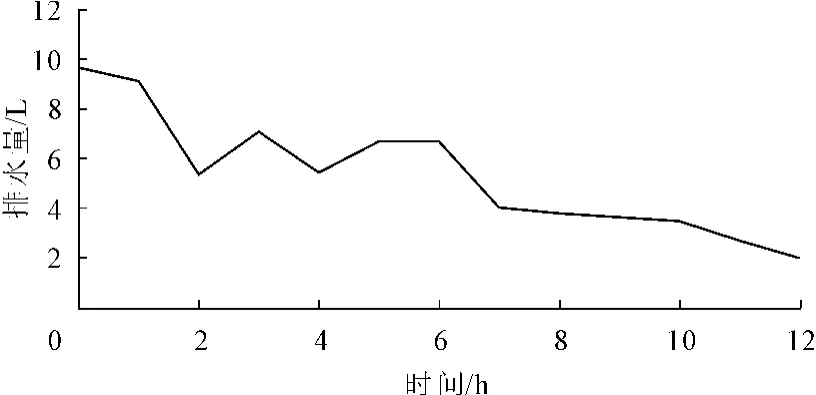

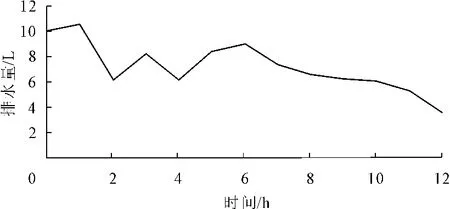

(2)排水量变化

监测时段内,单层和双层暗管布置方式逐时段排水量变化过程如图4和图5所示。随着排水时间的变化,排水量逐渐减少。随水流的流出,土体内各断面的水头在不断下降,排水量随之减小,这与达西定律相吻合。排水3 h后的几小时内有一段排水量增加的阶段,与水位变化曲线相吻合,这一时间段正好是水位增加的时段,按照达西定律,排水量过程也必然出现增长和稳定现象。但是双层暗管布置方式的排水量明显要多,测试时段内单层暗管布置方式排水总量为69.81 L,而双层暗管为93.48 L,比单层暗管布置方式多33.9%。

试验过程中双层暗管布置方式下,上层暗管在阀门刚打开时有少量出流,其后没有排水,整个渗流槽的排水主要由下层完成,与预想的结果并不一样。这是由于排水暗管周围包裹了15 cm厚的外包层,两层暗管之间的土层只有不到10 cm,外包层的透水系数是土壤的几十倍,到达上层暗管的水流很快进入到下层,起到了加速排水的作用。而暗管的排水能力要超过土壤导水能力很多,所以上层暗管来不及把水集满以致于没有排水。

图4 单层暗管布置方式下逐时段排水量变化

图5 双层暗管布置方式下逐时段排水量变化

2.2 氮素流失过程

(1)氮素浓度分布

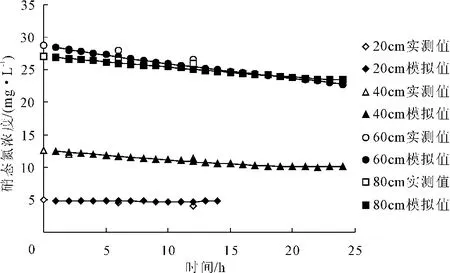

图6~图9为单层和双层暗管布置方式下,土层以下20 cm、40 cm、60 cm和80 cm深度处硝态氮和氨氮分布随时间的变化过程,两种布置方式下氮素的分布表现出一定的相似性。

在空间上,随着深度的增加硝态氮明显的有下移过程,浓度随深度增加而增大;在同一深度,基本上是靠近暗管测的硝态氮浓度较小;各深度硝态氮浓度均随时间而递减,双层布置方式的变化幅度稍大。硝态氮的分布情况表明硝态氮易随水流运动,硝态氮的变化过程与水流的运动方向具有一致性,靠近暗管的土体中硝态氮流失的多。氨氮浓度在每一深度上变化不是很大,浓度分布在中部略大,即 40 cm左右浓度处,各深度氨氮浓度变化不明显。

图6 单层暗管布置方式下不同深度硝态氮浓度变化

图7 单层暗管布置方式下不同深度氨氮浓度变化

图8 双层暗管布置方式下不同深度硝态氮浓度变化

图9 双层暗管布置方式下不同深度氨氮浓度变化

但是双层暗管布置方式下,硝态氮浓度的变幅要大于单层布置方式,这是由于双层布置方式的渗流槽中水流移动更快,增加了硝态氮的对流作用。

(2)氮素流失过程

单层暗管布置方式下,排水中硝态氮浓度呈上升趋势,在排水初期浓度上升较快,后期则较为平缓。而氨氮浓度则基本保持不变,始终在2mg/L左右,如图10。双层暗管布置方式下,硝态氮浓度在排水初期不断上升,随后又略有下降并稳定。氨氮浓度变化与单层暗管布置方式类似,氨氮浓度相对比较稳定,没有随时间产生大幅波动。双层布置方式下,出水中氮素变化如图11所示。单层布置方式硝态氮总排出量为795mg,铵氮总排出量为195mg;双层暗管布置方式硝态氮总排出量为687 mg,铵氮总排出量为210 mg,硝态氮流失量减少了13.6%,铵氮流失量变化不大。

图10 单层暗管布置方式下排水氮素浓度变化过程

图11 双层暗管布置方式下排水氮素浓度变化过程

氨氮带有正电荷,易于被土壤胶体吸附,且在有氧条件下易产生硝化反应,当土壤中氨氮含量并不是特别大的时候,土壤溶液中的氨氮含量也将相对比较稳定。另一方面暗管周围的外包材料对氨氮也有吸附作用,水流经过外包层后,其中的一部分氨氮将被拦截,因此出水中的氨氮含量不高且相对稳定。硝态氮的物理和化学性质与氨氮有所不同,硝态氮易于流失,与暗管最接近的监测断面处硝态氮含量为20 mg/L~25 mg/L左右,出流中硝态氮含量从6 mg/L增加到12 mg/L,一方面表明外包材料对出流中硝态氮有明显的去除作用,另一方面说明外包材料的去除能力是有限的。

双层暗管布置方式下,出流中硝态氮浓度上升后很快就稳定下来,这是因为有相当一部分排水经过上层暗管后进入下层,实际经过了两个外包层。外包层的厚度对氮素的吸收呈正相关关系,厚度越大,氮素的去除能力也越大。

3 试验模拟

利用Visual MODFLOW软件对不同布置方式的渗流槽排水过程进行了模拟,以往的研究结果表明,该软件在地下水及溶质运移模拟中效果较好、广泛应用[11-13]。软件中的MODFLOW模型基于地下水运动微分方程,MT3DMS模型基于溶质运移微分方程[14],两个模型分别用于水流模拟和溶质运移模拟,具体可参考模型说明。

3.1 模型建立与初始条件设定

选择饱和非稳定流进行模拟,溶质运移模拟吸附项选用Langmuir吸附,反应项选用一阶速率反应。按渗流槽实物大小进行网格划分,长×宽×高为6.23m×0.5 m×1.13 m,含水层只有一层,水平面划分为20×5的网格。网格设定后根据需要可重新调整。

初始水头为1.14 m,初始硝态氮浓度按实测分层浓度进行插值导入模型。模型边界条件只有暗管排水边界,按实际布置方式设定。初始含水层垂向渗透系数4.2×10-6m/s;水平渗透系数取4.2× 10-5m/s;单位给水度取0.2;有效孔隙度取0.15;总孔隙度取0.3。外包层垂向渗透系数0.002 m/s。其它值采用模型初始值。

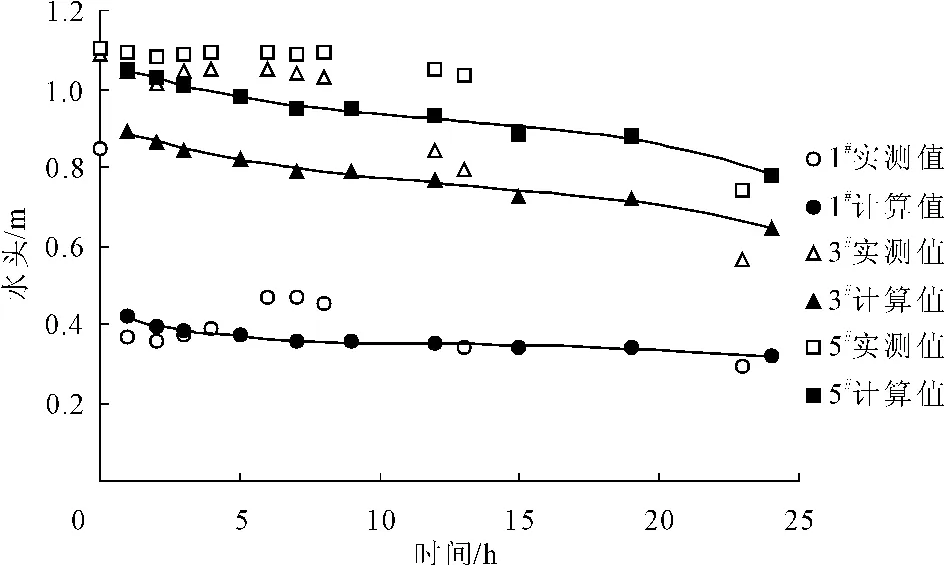

3.2 模型模拟与校正

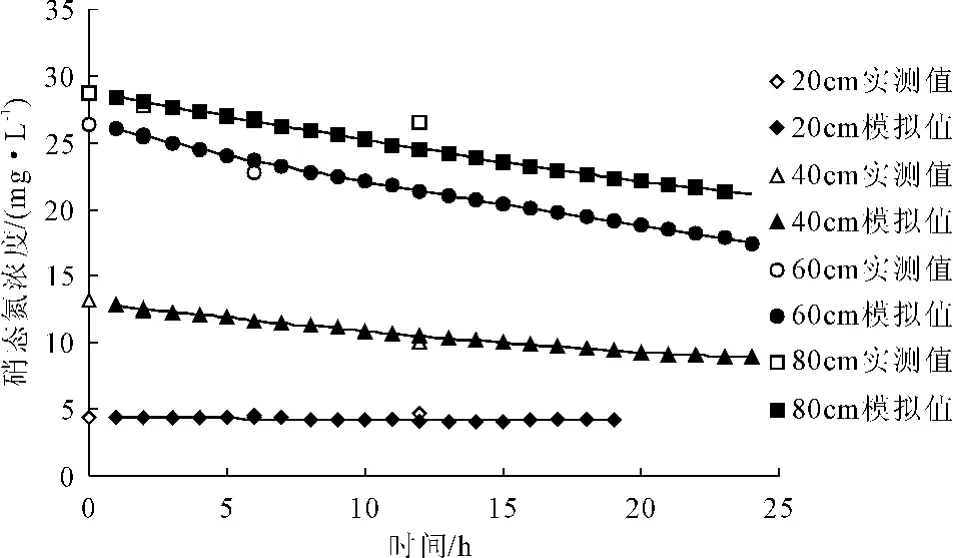

根据上述参数进行模拟,并采用实测水头数据和硝态氮浓度数据进行参数校正,率定后单层暗管布置方式水头变化、硝态氮浓度变化与模拟值对比见图12、图13,双层暗管布置方式水头变化、硝态氮浓度变化与模拟值对比见图14、图15。

图12 单层暗管布置1#、3#、5#断面水头值比较

校正后模拟水头分布值均方根误差RMS为12.6%,硝态氮浓度分布值RMS为8.16%,可以认为模型的精度在允许范围内。其中水头分布均方根误差较大的原因主要是试验中水头的波动部分与模拟值差别较大,这是试验中水流不连续造成。总体而言MODFLOW模型和MT3DMS模型能够较好的模拟出试验状况,在此基础上还可以进行进一步的模拟预测。

图13 单层暗管布置5#断面硝态氮浓度值比较

图14 双层暗管布置1#、3#、5#断面水头值比较

图15 双层暗管布置4#断面硝态氮浓度值比较

4 结 论

组合外包材料下的暗管排水布置方式试验结果表明双层排水布置方式具有一定的优越性和可行性,双层排水的排水速度和排水量均超过单层排水布置方式,并且出流中氮素得到了有效控制。试验得到的结论如下:

(1)双层暗管布置方式比单层暗管布置方式排水量大。试验条件下,各时段排水量双层暗管布置方式均大于单层,测试时段内排水总量大33.9%。单层暗管布置方式与双层暗管布置水位变化总体趋势一样,但双层暗管布置方式水位下降明显稍快。

(2)尽管双层暗管布置方式排水总量增加,但是氮素总流出量比单层布置方式要少,双层暗管布置方式硝态氮流失量比单层布置方式减少达13.6%。不同暗管布置方式下,氮素在时空的变化上总体趋势相同,但双层暗管布置方式的变化幅度与单层暗管相比有较大变化。

(3)导致不同暗管布置方式氮素分布差异的主要原因是排水路径以及排水强度的改变。双层暗管布置方式下,土体中有一部分水量通过上层外包材料进入下层外包材料并由下层暗管排出。外包材料的构造将是双层排水布置方式能否成功运用的决定条件。

(4)MODFLOW模型和MT3DMS模型能够较好的模拟试验中水流和溶质变化,模拟值和实测值具备一定的精度。双层排水布置方式其它工况下的水流及氮素流失规律还需进一步进行试验分析。

[1] 王少丽,张友义,李福祥.涝渍兼治的明暗组合排水计算方法探讨[J].水利学报,2001,(12):56-61.

[2] 王少丽,瞿兴业.盐渍兼治的动态控制排水新理念与排水沟(管)间距计算方法探讨[J].水利学报,2008,39(11):1204-1210.

[3] 张月珍,张展羽,张宙云,等.滨海盐碱地暗管工程设计参数研究[J].灌溉排水学报,2011,30(4):96-99.

[4] 邵孝侯,俞双恩,金斌斌.麦田塑料暗管排水的埋深和间距优化模式探讨[J].中国农村水利水电,2000,(12):12-13.

[5] 景卫华,罗 纨,贾忠华,等.砂姜黑土区多目标农田排水系统优化布置研究[J].水利学报,2012,43(7):842-851.

[6] 张瑜芳,张蔚榛,沈荣开,等.淹灌稻田的暗管排水中氮素流失的试验研究[J].灌溉排水,1999,18(3):12-16.

[7] 袁念念,黄介生,谢 华,等.暗管控制排水棉田NO3--N和NH4+-N运移转化试验[J].农业工程学报,2011,27(3):13-18.

[8] 孙怀卫,杨金忠,王修贵,等.大棚控制排水对土壤水氮变化的影响[J].农业工程学报,2011,27(5):37-45.

[9] 曾文治,黄介生,谢 华,等.不同暗管布置下棉田排水硝态氮流失量分析[J].农业工程学报,2012,28(4):89-93.

[10] 曾文治,黄介生,吴谋松,等.不同棉田暗管布置方式对氮素流失影响的模拟分析[J].灌溉排水学报,2012,31(2):124-126.

[11] 周念清,傅 莉,江思珉,等.MODFLOW在三门峡铝土矿疏干排水模拟中的应用[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(12):1691-1694,1699.

[12] Laura L K,Siegel D I.Modeling surface and groud water mixing in the hyporheic zone using MODFLOW and MT3D[J].Advances in Water Resources,2006,29(11):1618-1633.

[13] Post V E A.A new package for simulating periodic boundary conditions in MODFLOW and SEAWAT[J].Computers&Geosciences,2011,37(11):1843-1849.

[14] 杨树青,史海滨,杨金忠,等.干旱区微咸水灌溉对地下水环境影响的研究[J].水利学报,2007,38(5):565-574.

Effect and Simulation of Double-layer Subsurface Pipe Drainage Layout on Water and Nitrogen Transport of Farm land

WANG Su-sheng1,LIU Qun-chang2,ZHOUMing-yao1

(1.College of Hydraulic Science and Engineering,Yangzhou University,Yangzhou,Jiangsu 225009,China;2.China Institute ofWater Resources and Hydropower Research,Beijing 100044,China)

The high water table and slow drainage are the characteristics of the southern plain river network region in China,and the nitrogen is easy to lose with surface drainage.The drainage experiments and numerical simulation of doublelayer subsurface pipe layoutwere done in the conditions of combined envelopematerials ofwheatstraw and zeolite so as to reduce farmland nitrogen loss and control agricultural non-point pollution.The results show that the double-layer subsurface pipe layout could significantly increase the drainage flow by 33.9%,which would bemore than that of single-layer pipe arrangement in total test time.The amountof nitrogen losswas decreased,the NO3--N losswas decreased by 13.6%,and the NH4+-N losswas changed little.The simulated and measured values agreed well in the accuracy.The research results show that the double-layer subsurface pipe drainage combined with envelopematerials has a certain effect and practical application value to control the agricultural non-point pollution.

farm land;subsurface pipe drainage;double-layout drainage;envelopematerial;water and nitrogen transport;simulation

TV122

A

1672—1144(2014)01—0039—06

10.3969/j.issn.1672-1144.2014.01.009

2013-09-30

2013-10-27

国家“十二五”科技支撑计划农村领域首批项目(2011BAD25B04-3);水利部公益性行业科研专项经费项目(201201005);江苏省自然科学基金重点项目(BK2010041)

王苏胜(1985—),男,江苏南京人,博士研究生,研究方向为农业水土环境与保护。

周明耀(1958—),男,江苏阜宁人,教授,主要从事农田灌溉排水理论与技术方向的研究工作。