心理驱动对提高课程教学实效性作用研究

——基于“皮格马利翁效应”的思考

李海洋 ,李 涛

(1.安徽三联学院 思政部,安徽 合肥 230601; 2.阜阳师范学院 艺术系,安徽 阜阳 236041)

美国著名的教育心理学家罗森塔尔和雅各布森于1968年将“皮格马利翁效应”运用到教育领域,并进行了实证研究,当时就引起了教育界近百名专家、学者们的响应,无形中催化、提高了教育心理学在教学中的作用、地位。

“皮格马利翁效应”的作用在当时虽还没有明确、系统化,但教师的期望在学生中可能会扮演一个可估量的“正”作用是值得肯定的。随着时代的变迁,这一理论的作用越证越清、越辩越明。尽管在某种程度上还不能达到“说你行,你就行”的境地,即教师期望=自我实现的预言,但长时间的实证研究[1]表明:教师期望与自我实现的预言成正比,即教师期望越高自我实现的可能性越高,反则反之。因此,作为教师,我们必须认真思考,关注每一种影响学生学习的因素,由“内”而“外”,“内”“外”兼修,充分发挥两个“主体”的积极性,从而提高课程教学的实效性。

一 大学生认知心理发展的基本规律

1.大学生的心理发展。

研究表明:大学生在生理发展方面已经接近或达到成熟,这为他们的独立生活、学习提供了生物前提。伴随着人的生理成熟,大学生的心理功能也相应得到发展,自我意识加强。[2]但由于其社会经验不足,心理承压力有限,又表现出片面或幼稚的一面,故其心理发展正处于迅速发育成熟而又未达到完全成熟阶段,正因如此,心理驱动显得尤为重要。

2.大学生的认知心理。

心理学家研究表明:人类的行为都具有一定的动机性。换句话说,人的行为不存在无目标导向性,人的(心理)动机总是在行为之前产生。就课程教学、课程学习而言,学生是否能表现出“饱满的学习热情”“明确的学习目的”“正确的学习态度”……教育心理学中的心理驱动因素起到了直接且高效的作用,也就是说“人们的行为受其心理支配,同时也反映自身的心理”。[3]

无论什么年代哪位学生,尽管他们都有着这样或那样的局限,可是他们的内心都渴望知识、渴望成才、渴望美好的生活,美国著名的心理学家A.H·马斯洛(Abraham.H.Maslow)提出的需要层次理论(Hierarchy of needs theory)就可以作出系统诠释。虽然需要的产生是由低级向高级渐进地发展,但谁也不能否认他们随时都有可能产生自我实现的需要。而当一种需要还没有得到满足、实现时,两种情况将会产生:一是放弃,目标太遥远,现实超残酷;二是坚持,直至需求满足,自我实现。此时需要的本身就是起点,激发动机,致使需要主体内心紧张,从而导致需要主体设法采取某种行为来达到目标,实现需求,最终缓解或解除压力。

而此时,“皮格马利翁效应”在激发动机达到主体需要,以致自我实现方面作用显著。哈佛大学威廉·詹姆士(William James)通过数据论证:在没有动机激发的情况下,人通常只能发挥出个人20%-30%的才智与能力,而给予充分激发,其才智与能力可以发挥至80%-90%。[2]

二 心理驱动对提高课程教学实效性的启示

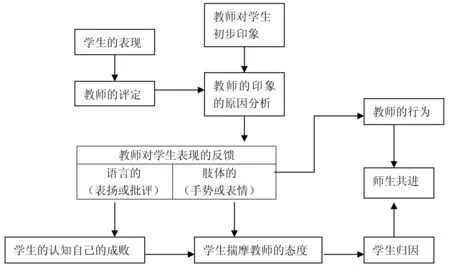

课程教学实效性的提升是教师、学生这两个“主体”共同作用的结果。教育心理学家韦纳(Weiner)指出:在教学过程中,学生对自己是非成败的归因绝非仅仅以自己考分的高低为评价依据,它还受到教师、同学对其在教学过程的表现影响。因为,我国现行高等教育体制下,"分"已不是评价学生是非优良的唯一标准,同时,还不能与能力划等号。其具体表现如下图所示:

“皮格马利翁效应”的心理驱动也是教师、学生这两个“主体”共同作用的结果,即教师的“相信”和学生的“自信”。

1.教师的“相信”。

通过对“皮格马利翁效应”的运行,教师把期望下意识地通过口头语言或肢体语言传递给学生,学生下意识地译成期望意识和行为。当然,教师均倾向于创造一种良好、和谐的氛围传递高期望给学生,以此调动学生学习兴趣和参与教学的积极性。通过关心他们的成长,期望他们自我实现,向他们传递“正”能。这种“正能量”的作用是不可小觑的,在调查中,不少学生坦言,他们对某一课程的喜爱实际上就是对某一课程授课老师喜爱的结果,而对某一课程授课老师的喜爱是授课老师对他们关爱、鼓励的结果。因此,我们认为:教师信任程度直接影响学生支持行为产生。从这个维度思考,作为教师,我们应充分信任学生,善于捕捉“皮格马利翁效应”的“正”能。

(1)有利于指导学生养成有效的学习习惯。

大学阶段,大学生的生理和心理发展正处于迅速发育成熟而又未达到完全成熟阶段,他们已经可以借助语言或事物现象对客观事物及规律进行客观地判断、推理,进而解决问题。他们的思维已经具备了相对的对立性、广阔性、逻辑性、创新性,甚至批判性。在这种情况下只能“疏导”,不可“围堵”,授之于“鱼”不如授之以“渔”。故教师之道在于传授“方法”,同时,相信学生,使其养成良好的学习习惯——由“被动”转向独立自主。

(2)为满足一个目标或达到性能的优良,有利于刺激学生的学习热情。

通过教师这个教学主导对学生支持行为的“示威”,“勾”起他们的高期望目标(这是学生的自我期望,而不是教师期望)。当然,要让学生接受这些期望,教师必须让学生感觉到这些期望是必要的。一是社会的需求。如今立足社会的资本是能力,无论哪一岗位总是能者居之,期望的本身就是达到目标的能力;二是自我实现的需要。人生总是有目标(理想)的,根据马斯洛(Abraham.H.Maslow)提出的需要层次理论不难看出。有目标总要努力,只有努力,才有希望,才会真正懂得人生的价值和意义;三是物质或荣誉上的刺激。刺激的作用虽为外因,但对整个课堂教学参与范围的提升意义非凡。为此,笔者分别于2012年、2013年对所在学院不同年级、不同课程、班级作了多次试探性统计,在没有物质或荣誉的刺激下学生愿意主动参与教学的比例为12.79%-18.41%,在有物质或荣誉的刺激下学生愿意主动参与教学的比例为35.36%-39.11%。该数据是通过举手表决形式产生,虽有不确定因素,但可在一定程度上反映出问题所在。因此,我们得出结论:物质的奖励比荣誉的刺激来的更直接、更有效。同时,教师的信誉和亲合力对刺激学生的学习热情作用显著也是无可厚非的。[4]

(3)有利于提升学生在教学中的重要性和价值。

《礼记·学记》中提出:“教学相长”,教学的本身就是“师”“生”共同作用的结果,因此,学生在教学中的主体地位不容忽视。关键是这个“主体”如何能体现其价值?一是优化教师期望的力量,强调在教学中与学生间的“信任”价值观的重要性;二是把重点放在发展信任上,使他们在物质或荣誉上获得一定的“好处”,使他们在潜移默化中受到“皮格马利翁效应”的影响,最终产生与教师的高期望相应的积极行为。

人(教师)的思维因个人的视野所限总会或多或少存在“盲点”,学生在教师的“高”期望和激励下产生的积极行为,在一定程度上可以弥补这个“盲点”。同时,提升学生在教学中的重要性,实现其在教学中的价值,有益于教学的本身。

2.学生的“自信”。

我们认为,学生对教师的信任程度的高低取决于教师确定的目标对学生的期望作用大小,甚至可以说学生在怎样的感受中发挥核心作用和支持与教师确定的目标相关。基于这个论点,教师期望和支持不足以驱动学生的自我期望,值得关注的是他们对目标看法的反应却是积极的。因此,教师的期望和支持对学生而言是否具有自我期望的意义和影响,主要取决于教师期望的目标。也就是说,“皮格马利翁效应”作用的体现是通过目标的心理驱动来驱动学生的自我期望,以达到或满足教师的高水平期望。

为证明此论点,1982年,Eden和Ravid 通过实证研究,证明了直接操纵“下属”影响自我期望的嘉拉迪亚(Galatea)效果,实验说明:“为控制自我期望之前的方差性能得分为32 %,然而,当学生接受并能成为自我期望时方差性能只有6%”。[5]为此,本人也对所在班级学生进行分类实验,把学生分为“主动型”(愿意主动上讲台)和“被动型”两类,当然“主动型”学生均认为教师的期望也是他们的自我期望(目标一致),但“被动型”学生经过教师的说服教育最终也走上了讲台或被迫走上讲台,但他们并不认同教师的期望“目标”,因为在下一次展现自我的机会来临之时他们大都还是表现“被动”,但并非被动型学生中的全部。据统计:在“被动型”学生中约有14.38%-19.26%的学生变得“主动”,在对这部分学生的访谈中得知,他们已经把教师期望内化为自我期望(目标),是通过期望目标激励自身,提升自信,进而转型。

高的教师期望和支持行为示范将自动触发、增强学生(目标)的绩效感,教师的鼓励、支持和增强的高期望会让学生认识、接受或内化为自我期望。因此,我们建议:教师应该意识到学生是如何通过自己的知觉去感受、内化的。教师可能需要讨论的是学生如何感受这些期望和是否有具体方法可以支持学生实现这些期望,或是什么方法可以使学生“转型”。

三 结语

总之,基于“皮格马利翁效应”,通过对心理驱动问题的讨论,一方面,教师通过期望将能够展示他们对学生的真正关怀;另一方面,学生通过教师期望增强目标意识,通过对教师期望目标的内化实现“转型”。此外,教师必须认识到,保持积极的师生关系和高可信度、高水平教学环境的关键是教师必须表现出对其学生的忠诚和实践的责任。因此,心理驱动对提高课程教学的实效性是教师的“相信”和学生的“自信”共同作用的结果,二者缺一不可。

注释

①“皮格马利翁效应”(Pygmalion effect)又称“罗森塔尔效应”(Rosenthal effect),亦称“教师期待效应”(The teacher expectancy effect)。

[1]Susan S. White、Edwin A. Locke,Problems with the Pygmalion effect and some proposed soluttions[J].All rights of reproduction in any form reserved.2011(03):389-415.

[2]姚本先.高等教育心理学[M].安徽:合肥工业大学出版社,2005:71,125.

[3]郭 颖.皮格马利翁效应在高校学风建设中的应用[J].黑龙江高教研究,2003(03).88-90.

[4]高献忠,蔡德章.论“皮格马利翁效应”下的大学生成长激励研究[J].思想政治教育研究,2007(01):18-19.

[5]Leonard Karakowsky.Facilitating the Pygmalion effect: The overlooked role of subordinate perceptions of the leader [J].Journal of Occupational and Organizational Psychology.2012(85).589-594.