γ-氨基丁酸茶的研究进展

倪娟桢 梁月荣 郑新强

(浙江大学茶叶研究所,杭州 310058)

γ-氨基丁酸茶的研究进展

倪娟桢 梁月荣 郑新强*

(浙江大学茶叶研究所,杭州 310058)

茶的保健功能已被广泛认可,茶叶新产品的开发也日益受到重视。GABA因其具有降血压、抗焦虑、降低胆固醇、增强记忆力和促进血液中乙醇分解等多种功效已引起各界关注。二十多年来,经动物实验和临床实验证实,γ-氨基丁酸茶具有显著的降血压功能,日渐得到了市场的欢迎。本文综述了茶树中GABA的代谢途径、鲜叶中GABA的富集技术以及富集机理,并在此基础上指出γ-氨基丁酸茶开发中仍存在的问题,并对其前景进行了展望。

茶树;γ-氨基丁酸茶;代谢途径;富集技术

经过数千年的发展,茶叶已成为当今世界上最普及的保健饮品。20世纪中叶后,世界茶园面积以及茶叶产量均处于持续增长状态,如今,已有60多个国家引种了茶树。中国作为茶的起源之地,在2012年,茶园面积已经达到3529万亩,产值将近1000亿。但大部分茶产区的夏秋茶鲜叶以及修剪枝叶等利用率较低,造成茶资源的大量浪费。提升茶叶品质,或从中提取天然有效成分,如茶多酚、γ-氨基丁酸等可以提高这些资源的利用率,促进茶产业健康发展。

γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)是谷氨酸经谷氨酸脱羧酶催化而生成的一种非蛋白质氨基酸,在自然界中分布广泛,动物、植物和微生物中均有存在[1]。γ-氨基丁酸是哺乳动物中枢神经系统中一种重要的抑制性神经递质。已有研究表明,GABA能减少去甲肾上腺素的释放量从而发挥降血压的功效[2],同时,能有效减少神经紊乱和抑郁的发生,具有一定的镇定安神作用[2,3]。除此之外,它还能在脑循环生理活动中发挥抗心律失常、增强记忆力以及调节激素分泌等多种生理功能。在近二十多年来,GABA已引起各界关注,正逐渐被广泛应用于医药、食品保健、化工及农业等行业。普通茶鲜叶中含量低于0.02%,远不能满足上述需要。因此如何提高茶叶中GABA的含量,成为研究的一大热点。1987年日本研究者津志田藤二郎等人[4]将茶树鲜叶经6 h的充N2厌氧处理后,GABA的含量由30 mg/100 g增加到200 mg/100 g,经动物实验和临床实验证实,以此为原料加工成的绿茶具有显著的降血压效果,并将此茶叶命名为γ-氨基丁酸茶(含量一般在1.5 mg/g以上)。在日本,γ-氨基丁酸茶的研究与开发得到了重视,研制成的茶、袋泡茶和灌装茶饮料等产品得到了广大消费者尤其是高血压患者的青睐。在我国,由于对γ-氨基丁酸茶缺乏一定的认识,其发展尚处于起步阶段。随着人们对健康越来越多的关注以及γ-氨基丁酸茶的药理功能逐渐被熟知,此种保健茶必将拥有广阔的市场前景。

1 γ-氨基丁酸的代谢途径

在植物体内,GABA主要参与了信号传递、生长发育、碳氮营养平衡和对逆境胁迫响应等活动,在低氧、温度、水涝、机械伤害等逆境条件下,GABA会有一定程度的积累。

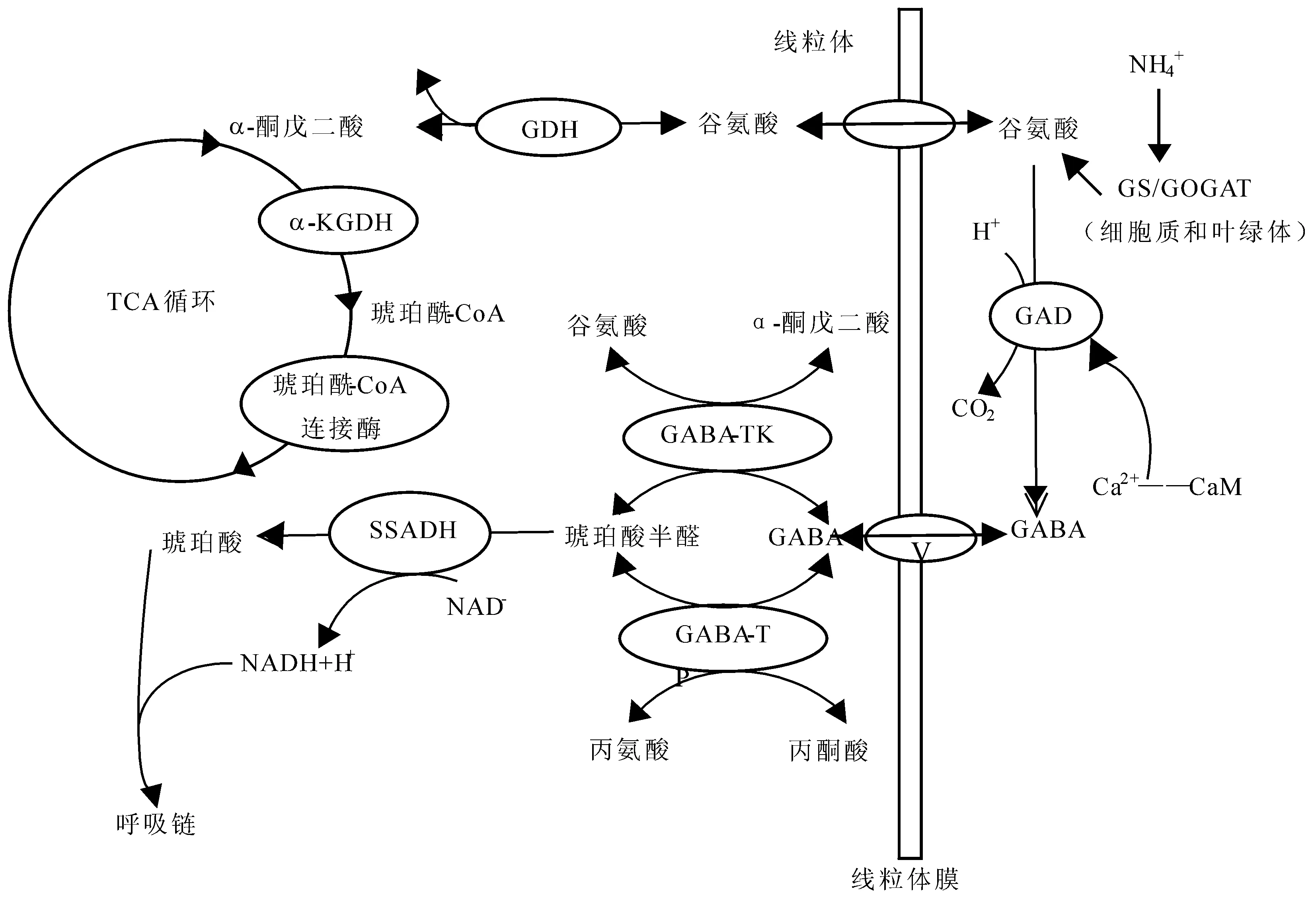

GABA的合成与代谢主要是通过三羧酸循环的一个侧支进行的,即α-酮戊二酸经过谷氨酸(L-Glutamic acid,L-Glu)、GABA、琥珀酸半醛生成琥珀酸的途径,这一过程称为GABA支路[5]。植物体内GABA的代谢途径如图1所示,其中有三种关键酶:位于细胞质中的谷氨酸脱羧酶(glutamate decarboxylase,GAD)、存在于线粒体或细胞质中的γ-氨基丁酸转氨酶(Aminobutyrate Aminotransferase,GABA-T)以及线粒体中的琥珀酸半醛脱氢酶(Succinate-Semialdehyde Dehydrogenase,SSADH)[7,8]。

图1 GABA的代谢途径[6]

1.1 GABA的合成

研究表明,植物体内合成和转化为GABA的途径有两条:一条是L-Glu经谷氨酸脱羧酶催化脱羧而成,另一条是由多胺降解的中间产物转化而来。

高等植物中GABA主要来源于L-Glu脱羧。1972年,Streeter和Thompson[9]发现利用14C-L-Glu培养萝卜叶片后,叶片内检测到大量的14C-GABA,证明GABA由L-Glu脱羧形成。对天门冬属植物的研究[10]中也得到了相似的结论。在对茶树中GABA的研究中,Tsushida和Murai[11]在厌氧条件下用14C-L-Glu和15N-L-Glu培养茶树离体叶片6h后,叶片中有大量14C-GABA和15N-GABA生成,也证明GABA源于L-Glu。

此外,GABA也可以经多胺转化。在多胺参与的途径中,腐胺在二胺氧化酶作用下形成氨、H2O2和吡咯啉;精胺和亚精胺经多胺氧化酶的催化分别氧化成H2O2、二氨基丙烷以及1-(3-丙氨基)2-吡咯啉和吡咯啉。最终,吡咯啉在吡咯啉脱氢酶作用下形成GABA。

1.2 GABA的降解

在对细菌以及动物中的GABA的降解途径的研究证明,GABA在GABA转氨酶催化下与α-酮戊二酸发生转氨作用生成琥珀酸半醛和L-Glu,之后,在SSADH的作用下,琥珀酸半醛氧化生成琥珀酸进入三羧酸循环。Dixon和Fowder[12]首次证明植物体中GABA的降解途径与细菌和动物中的相同。他们用14C-GABA孵育花生线粒体和豌豆叶盘,10 min后检测到了带有标记物的天冬氨酸、谷氨酸和丙氨酸,6 h后标记物进入三羧酸循环的中间体,10 h后50%的标记物以14CO2的形式存在。Tokunaga等[13]将14C-GABA加入大豆愈伤组织培养基中,24h后检测到53%的14C以14CO2形式代谢出来。

2 γ-氨基丁酸的富集方式

2.1 喷施氨基酸叶面肥

叶面肥氨基酸的喷施能促进茶树对氨基酸的吸收,更好地满足茶树生长需要,具有增产提质的作用。研究表明,给茶树喷施适量氨基酸叶面肥(0.067%)能使其提早发芽、增加芽头密度和百芽重,叶片的氨基酸含量明显提高,滋味也得到一定的改善,这对加工制作γ-氨基丁酸茶具有积极意义[14,15]。

茶树体内氨基酸的代谢过程中,一些氨基酸之间会相互转化,如茶氨酸水解、天冬氨酸经过转氨均可得到谷氨酸。虽然L-Glu是GABA的前体,是影响厌氧处理后茶鲜叶中GABA含量的重要因素,但并不是氨基酸中唯一的影响因子。因此,在其余处理条件一致的情况下,茶鲜叶中氨基酸总量才是影响 GABA 合成的主要因素,特别是谷氨酸、茶氨酸、天冬氨酸等的含量,但每种氨基酸在厌氧处理条件下转变为GABA的能力存在一定的差异,因此必须选择适合茶树的氨基酸叶面肥。张定[16]等人以喷施氨基酸的鲜叶为原料,经过真空厌氧处理8 h,加工成的γ-氨基丁酸茶中GABA的含量远大于未喷施氨基酸的样品,6种氨基酸叶面肥中谷氨酸合成GABA的能力最强,且以0.5%的浓度喷施茶树叶面,5天后采摘加工而成的茶的综合评价最好。

2.2 厌氧处理

自然生长状态下茶叶中GABA的含量较低,一般在 0.021-0.206 mg/g之间。经过氨基酸叶面肥处理之后茶鲜叶中的GABA含量显著高于对照,但仍达不到γ-氨基丁酸茶的标准。因此,为了最大可能促进GABA的生成,厌氧处理是生产γ-氨基丁酸茶必不可少的环节。

目前,常用的厌氧处理条件为CO2、N2、真空以及厌氧/好气交替处理。津志田藤二郎等[4]研究发现,在N2中处理了5 h的茶叶,其GABA含量可达1.74 mg/g,而继续延长处理时间至10 h,GABA含量可高达2.34 mg/g。林智等[17]对厌氧处理中的气体种类、处理温度和处理时间进一步研究,认为真空比氮气更具优越性,最优的处理系数为鲜叶在25℃下厌氧处理8 h,其GABA含量可达3.33 mg/g。而泽井佑典等人[18]发现,厌氧/好气交替处理的方法可以更明显提高茶叶中GABA的含量。经过1次厌氧/好气处理,GABA的含量较连续厌氧处理提高1.5倍,经过4次循环处理,GABA含量增加了2.3倍。沈强[19]等人也对厌氧/好气处理对茶叶中的GABA含量进行了研究,结果却表明,经过13-14 h的厌氧/好氧气处理,茶叶中的GABA含量仅达到1.86 mg/g以上,且随着GABA含量的升高茶叶品质有所下降,滋味及香气均不如对照。

由此可见,厌氧处理时间是影响γ-氨基丁酸茶品质的重要因素,时间过长,不仅不能继续提高GABA含量,而且会导致茶氨酸含量降低,成茶叶底花杂,影响成品茶品质,而厌氧/好气处理易产生红叶红梗。厌氧处理温度对GABA的含量影响不大,但若高于40℃易降低茶氨酸、儿茶素的含量,并使叶底在短时间里发黄。合适的厌氧处理条件能积累较高的GABA含量,且茶叶成品的口感相对较好,不同品种、不同季节、不同环境中生长的茶树的茶叶所需的最佳厌氧处理条件可能存在着差异,此间存在的规律性需要进一步探究。

根据厌氧好气交替处理的加工原理,中国农业科学院茶叶研究所[20]研制出γ-氨基丁酸茶加工的专用设备——6CY-4.0型茶鲜叶真空厌氧处理机。此设备加工的γ-氨基丁酸绿茶品质良好,无明显酸味,GABA含量较高,明显优于日本同类产品。

2.3 浸泡处理

浸泡处理所用的溶液一般为谷氨酸钠或谷氨酸溶液,其方式与厌氧处理以及喷施叶面肥有一定的相似之处。浸泡处理为茶叶提供了一个无氧环境,低氧和淹渍的逆境可能激活了谷氨酸脱羧酶的活性,同时,茶叶对谷氨酸或是谷氨酸钠的吸收能增加鲜叶中的氨基酸总量,有利于茶叶中GABA的富集。廖明星等[21]指出以pH值为4.8、浓度为2.5%的L-Glu溶液浸泡处理5.5 h时所得茶样的GABA含量最高,可达4.55 mg/g,同时指出原料是重要的影响因素。郑红发等[22]经过综合评价得出用谷氨酸钠溶液浸泡鲜叶时最佳的工艺参数为1.5%溶液浸泡12 h,GABA的生成量接近最大值且对品质成分影响较小,成品茶的感官品质优于真空充氮法生产的γ-氨基丁酸茶。浸泡法在生产过程中具有低成本、易操作以及便于规模化等优点,但易产生水闷味。

2.4 其它方式

Yoshliya[23]采用一定波长(通常为650-2500 nm)的红外线照射茶鲜叶20-60 min,照射温度控制在40-50℃,所制出的γ-氨基丁酸茶中GABA含量较对照增加25.4%。

白木与志也[24]用水或0.01-0.2 mol/L谷氨酸钠溶液浸渍茶鲜叶3h,GABA的含量增加近1倍。若辅以红外线照射加温处理,较单一浸渍处理时GABA含量提高1.7-2.7倍。

此外,采用低温冲击鲜叶[25]、将产生GABA的乳酸菌发酵液调成一定的浓度,在制茶揉捻过程中加入茶中[26]等方法均能使成品茶达到γ-氨基丁酸茶的标准。

2.5 富集技术的机理

γ-氨基丁酸茶的加工主要是利用鲜叶采摘后的一段时间内鲜叶仍具有一定的生理活性,人为地制造GABA生物合成的适宜环境,从而得到含较高GABA的茶。在这个过程中,影响GABA富集的因素主要有参与GABA合成代谢的酶以及茶鲜叶内L-Glu的浓度。

大量研究表明,GAD在GABA的合成中发挥着重要作用,L-Glu是它的直接作用底物。植物体中的GAD的最适pH为5.8左右[27],在其羧基端有一个受Ca2+水平调控的钙调蛋白(CaM)结合部位。Wigge[28]和Shelp[29]等的研究指出由于GAD位于细胞质内,L-Glu也主要位于细胞质内,各种逆境(如低氧、机械破坏等)可能破坏了细胞内部的部分结构,导致细胞质的pH值降低,从而有利于L-Glu脱羧而不利于GABA转氨(最适pH 8.9)从而造成GABA积累。Kurkdjian等[30]也证实,厌氧处理可致使细胞质pH下降0.4-0.8,而pH值下降可能是厌氧处理中GABA富集作用的主要原因。但Cholewa等[31]研究发现冷胁迫诱导芦笋叶肉细胞合成GABA是细胞质中Ca2+浓度上升所致,而非细胞质pH值下降的缘故。这可能与逆境处理条件不同所致。在厌氧条件下,植物线粒体的氧化磷酸化作用减弱,还原电位增高,即NADH/NAD+比值变大,ADP易于转化为ATP。这使得SSADH的活性在一定程度上受到抑制,催化琥珀酸半醛生成琥珀酸的能力减弱,从而有利于植物中GABA的合成代谢。

厌氧/好气交替处理中,好气处理会使得厌氧处理时内源Glu的含量有所回升,因而交替处理技术后茶叶的 GABA 含量较一次厌氧处理高出许多。

L-Glu在GABA的合成中作用与H+或Ca2+浓度上升无关,可能与GAD的底物浓度增加有关。有研究表明,L-Glu的增多能够增加GABA支路中的碳流量,同时也造成谷氨酰胺合成长时间受到限制、蛋白质合成减少以及蛋白质降解增加,从而促进了GABA的合成和积累。

3 展 望

据相关统计,全球高血压患者超过10亿人,中国约占1/3。目前治疗高血压的药物虽然较多,但不少药物具有一定的副作用。因此,天然的具有降血压作用的γ-氨基丁酸茶的开发符合当今保健行业的发展方向,具有广阔的前景。此外,开发γ-氨基丁酸茶可作为解决我国夏秋茶鲜叶出路的有效途径,对于提高夏秋茶产品的附加值、增加茶农收入、推动我国茶产业的可持续发展具有重要的意义。

但是,经过厌氧处理产生的γ-氨基丁酸茶仍具有较明显的异味,使其在国际市场上的发展受到了一定的限制。同时,对鲜叶进行γ-氨基丁酸的富集处理工艺仍存在着许多问题,如采用红外线照射耗电较大;氮气嫌气处理成本较高;微波照射有一定的防泄露要求;谷氨酸钠溶液处理鲜叶容易产生“水闷味”等。因此,如能通过工艺改进(如矫香工艺[32])、生产设备的研发、提升γ-氨基丁酸茶的感官品质,增加花色品种,在满足广大消费者的口味的同时降低生产成本,相信会有较大的发展空间。此外,虽然已有研究表明γ-氨基丁酸茶具有多种的生理功能,但在每日最适摄入量以及不同人群在喝γ-氨基丁酸茶时所应注意的问题有待进一步深入研究。

1 张晖,姚惠源,姜元荣. 富含γ-氨基丁酸保健食品的研究与开发. 食品与发酵工业,2002, 28(9): 69-72.

2 Bjork JM, Moeller FG, Kramer GL, Kram M, Suris A, Rush AJ, Petty F. Psychiatry Research, 2001,101(2): 131-136.

3 Wong CGT, Bottiglieri T, Snead OC. Annals of Neurology, 2003, 54: 3-12.

4 津志田藤二郎,村井敏信,大森正司,岡田順子. γ-アミノ酪酸を蓄積させた茶の製造とその特徴. 日本农芸化学会志,1987,61:817-822.

5 施征,史胜青,钟传飞,姚洪军,高荣孚. γ-氨基丁酸在植物抗逆生理及调控中的作用. 生命科学研究,2007,11(4): 57-61.

6 宋红苗,陶跃之,王慧中,徐祥彬. GABA在植物体内的合成代谢及生物学功能. 浙江农业科学, 2010, 2: 225-229.

7 Shelp BJ, Bown AW,Mclean MD.Metabolism and functions of gamma-aminobutyric acid.Trends in Plant Science, 1999, 4(11): 446-452.

8 Bouché N, Fromm H. GABA in plants: just a metabolite.Trends in Plant Science,2004, 9(3): 110-115.

9 Streeter JG, Thompson JF. Anaerobic accumulation of γ-aminobutyric acid and alanine in radish leaves (Raphanussativus L.).Plant Physiology, 1972, 49: 572-578.

10 Tuin LC, Shelp BJ. In-situ [C-14]glutamate metabolism by developing soybean cotyledons. 1. metabolism routes.Plant Physiology, 1994, 143: 1-7.

11 Tsushida T, Murai T. Conversion of glutamic-acid to γ-aminobutyric-acid in tea leaves under anaerobic conditions. Agricultural and Biological Chemistry,1987,51(11):2865-2871.

12 Dixon ROD,Fowden L. Gamma-aminobutyric acid metabolism in plants. 2. metabolism in higher plants. Annals of Botany, 1961, 25: 513-530.

13 Tokunage M, Nakano Y, Kitaoka S. The GABA shunt in the callus cells derived from soybean cotyledon. Agricultural and Biological Chemistry, 1976, 40: 115-120.

14 谭济才,肖文军. 氨基酸叶面肥喷施茶树的效果. 茶叶通讯, 2002,(4): 7-9.

15 刘宗岸,毛志方,李强,施海根. 茶叶中γ-氨基丁酸富集方法的研究进展. 中国茶叶加工,2008,(2): 14-16.

16 张定,汤茶琴,陈暄,徐德良,肖润林,黎星辉. 叶面喷施氨基酸对茶叶中γ-氨基丁酸含量的影响. 茶叶科学,2006, 26(4): 237-242.

17 林智,林钟鸣,尹军峰,谭俊峰. 厌氧处理对茶叶中γ-氨基丁酸含量及其品质的影响. 食品科学,2004, 25(2): 35-39.

18 泽井佑典,许斐建一,小高保喜. 嫌气處理しに茶葉のにわはるγ-アミノ酪酸含量. Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology, 1999, (04): 462-466.

19 沈强,潘科,郑文佳,罗显扬,张建. 厌氧/好氧处理对茶叶中GABA含量富集及其品质的影响研究. 西南大学学报,2012, 34(9):146-152.

20 林智,杨钟鸣,权启爱. γ-氨基丁酸茶加工工艺及关键设备. 中国茶业, 2007, 29(4): 16-17.

21 廖明星,陈志杰. 原料鲜茶叶γ-氨基丁酸富集的关键技术. 食品科技, 2007,(9): 92-95.

22 郑红发,黄怀生,黄亚辉,粟本文. 浸泡处理对茶叶中γ-氨基丁酸含量的影响研究. 茶叶通报, 2010,37(1): 16-19.

23 Yoshiya S. Method for accumulationof γ-aminobutyric acid in tea.KanaganaPretecture,1997,8(17): 23-31.

24 白木与志也. チャへのマイクロ波照射によるγ-アミノ酪酸の蓄積. 神奈川县农业科学研究所报告, 1998,(139): 49-55.

25 廖明星. 茶叶中γ-氨基丁酸(GABA)富集技术研究.南京:南京农业大学食品科技学院, 2004.

26 吕毅,郭雯飞. GABARO茶——种具有降血压作用的新型茶叶. 中国茶叶加工, 1998,(3): 40-41.

27 Wallace W, Secor J, Schrader LE. Rapid accumulation of γ-aminobutyric acid and alanine in soybean leaves in response to an abrupt transfer to lower temperature, darkness, or mechanical manipulation.Plant Physiology, 1984, 75: 170-175.

28 Wigge B, Krömer S, Gardeström P. The redox levels and subcellular distribution of pyridine nucleotides in illuminated barley leaf protoplasts studied by rapid fractionation. PhysiologiaPlantarum, 1993, 88(1): 10-18.

29 Shelp BJ, Walton CS, Snedden WA, Tuin LG, Oresnik IJ, Layzell DB. Gaba shunt in developing soybean seeds is associated with hypoxia. PhysiologiaPlantarum, 1995, 94(2): 219-228.

30 Kurkdjian A, Guem J. Intracellular pH: measurement and importance in cell activity[J]. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 1989, 40: 271-303.

31 Cholewa E, Bown AW, Cholewinski AJ, Shelp BJ, Snedden WA. Cold-shock-stimulatedγ-aminobutyric acid synthesis is mediated by all increase in cytosolic Ca2+, not by an increase in cytosolic H+. Canadian Journal of Botany, 1997, 75(3): 375-382.

32 王玉花,房婉萍,彭英,陈暄,刘宗岸,张彩丽,黎星辉. 矫香工艺对γ-氨基丁酸茶品质的影响. 江苏农业科学, 2012, 40(1): 238-239, 241.

Research progress of gabaron tea

NI Juanzhen, LIANG Yuerong, ZHENG Xinqiang*

(Zhejiang University Tea Research Institute, Hangzhou 310058, China)

New tea products were explored with confirmation of the health functions of tea. many researches showed that GABA could reduce hypertension, resist anxiety, decrease cholesterin, enhance memory and accelerate decomposing of ethanol in blood. Over the past 20 years, Gabaron tea production has been increasing in the market because it reduced blood pressure significantly in animal and clinical experiments. The metabolic pathways of GABA in tea, enrichment technique of GABA in fresh leaves and it's enrichment mechanism were summarized and prospective research in this field were discussed in the present paper.

Camellia sinensis; Gabaron tea; metabolic pathways; enrichment technique

2014-06-27

倪娟桢(1990年-),在读硕士研究生,研究方向为茶树生物技术与资源利用。

S571.1;Q517

A

0577-8921(2014)03-129-05

项目资助:浙江省重点科技创新团队计划(No.2011R50024)

*通讯作者:郑新强,山东广饶人,博士,主要从事茶树生物技术与资源利用,xqzheng@zju.edu.cn