城市交通可持续发展规划中的一致性问题分析*

邓明君,曲仕茹,秦 鸣

(1.西北工业大学 自动化学院,陕西 西安710072;2.华东交通大学 土木建筑学院,江西 南昌330013)

城市交通可持续发展概念一经提出就成为了众多交通学者研究的重点,基于可持续发展理念的城市交通管理、规划和评价等成果也不断被推出。然而就国内外城市交通发展来看,完全符合交通可持续发展要求的城市还不多见。尽管任何一个城市的发展都不可能一蹴而就,都要受到其历史、环境、经济水平的影响,不可能马上都回到符合可持续交通发展规律的轨道上来,但城市交通状况的日益恶化,还是从另外一个侧面说明了现有交通可持续发展理论在指导实际城市交通建设时不具备良好的实践性和可操作性。如何进一步完善交通可持续发展理论,使之更能够服务于城市交通发展建设是一个值得研究的问题。

一、交通可持续发展的概念

国内外学者都对交通可持续发展作了定义[1]。尽管可持续发展的定义不尽相同,但都反映了可持续发展交通系统的特征,即满足交通需求,优化资源利用,改善环境质量、促进社会和谐,提高安全水平,从而实现社会、经济、交通和能源环境的良性循环。

从可持续发展的定义看,其含义体现了“发展中的一致性”这个特征。宏观上讲,可持续发展涵盖了经济、社会、环境的可持续性要求,即交通的可持续性发展要与经济、社会、环境的可持续发展一致,现状需求与供给约束一致,现状开发与子孙后代的需求及持续开发目标一致,现状的规划管理建设与现状资源环境条件一致。从微观上讲,要实现上述宏观上的一致性要求,微观要素之间也必须协调一致。现有研究成果,尽管也或多或少地体现出了城市交通可持续发展中存在的一致性原则[2-3],但鲜有研究系统地对此进行论述。要描述城市交通系统要素之间的关系,则要素间的一致性就是描述这些关系最基本的指标。本文在研究可持续交通发展评价指标体系时,重点考虑几个关键要素之间的一致性问题。

二、城市交通可持续发展中的关键要素间的一致性要求

(一)城市规模与城市道路设施规模一致

城市交通系统是城市系统的一个子系统,城市系统运行的好坏,直接影响子系统运行水平的高低,在一定的经济水平和城市规模下,城市能够汇集信息,共享资源,使城市系统整体运行于良好的资源消耗与物质获取平衡状态,但随着城市规模的进一步扩大,由于规模增加而产生的交通拥挤和尾气排放等问题使城市汇集的正效益减少,而负效应急剧增加。即使随着科技的发展会延缓这种发展趋势,但终究无法改变由于运作机构臃肿所带来的负面效应[4]。因此,要使城市系统运行于最佳状态,必须要适度控制城市规模。目前,主要用城市常住人口的多少来划分城市规模,也有用以能源消耗、劳动力、土地、资金投入等因素为投入,用以文化、教育、交通、医疗服务等指标作为产出,来定义城市规模效率[5]。中国城市人口规模在500~800万之间时,具有最大的城市规模效率,基于这一观点,我国一大批中等规模城市还有较大的发展空间。在城市规模这个约束条件下,在城市道路规划建设初期,要把握城市规模与城市道路设施规模一致这一原则。否则,尽管城市规模控制在最佳状态,但道路网规模与城市规模不匹配仍会成为城市可持续发展的障碍。当前,一些中小城市,为贪大、贪多,超前规划,超前建设,结果导致有的由于资金不到位,半途搁浅;有的勉强建成,但降低了规划标准,为以后的运行埋下隐患;有的在城市外围建了很多路,但由于城市规模较小,出现城郊有路无车、城中有车无路的情况,潜在浪费国家资源,与可持续发展背道而驰。过大的道路规模往往浪费了国家资源,但是道路规模如果不能满足城市规模对交通的需要,也会严重影响城市经济发展,如出行不便,客货运不通,信息和物质流转不畅。

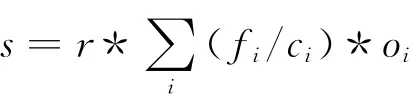

如何才能保证城市规模与城市道路设施规模一致,《城市道路交通管理评价指标体系》中将人均道路面积率等作为评价的指标,来量化城市交通建设水平,根据不同城市规模,人均道路面积取值范围为10~19m2/人。作为一个指导性文件,《城市道路交通管理评价指标体系》指标中只是依照城市交通规划管理中积累的经验给了一个参照区间,但作为科学研究,经验往往不太具有说服力,而且,对于经济发展水平不同、机动化水平发展有差异的城市,若都套用一个经验标准,难免会出现各种问题。因此,在城市交通可持续发展研究中,应该研究城市规模与城市道路设施建设规模、城市经济发展水平趋势、机动车拥有量及其发展趋势之间的关系,使城市规模与城市道路设施建设规模相一致。因此,设某城市的人口为p,高峰期出行率为r,出行方式分担率为fi,i为公交、小汽车、自行车、步行等出行方式,ci为各种出行方式或交通工具的平均载客数,oi为各种出行工具一般速度出行所需要占用的道路面积,则该城市人均道路面积率可用如下公式计算:

即人均道路面积。即人均道路面积率与该城市出行发生率及出行方式划分紧密相关,而城市出行发生率、出行方式划分又与城市规模、城市经济发展水平具有更为复杂的关系,本文暂不论述。实践中,可以通过现状调查或历史数据回归,确定目标城市的出行发生率和出行方式划分比率,从而确定合理的人均道路面积率。

(二)城市土地利用规划与城市路网规划一致

城市土地利用规划是指在城市规划区域范围内,各级人民政府根据国家社会经济可持续发展要求,在当地自然、经济、社会条件下,对土地的开发、利用、治理和保护在时间和空间上所作的总体部署和安排。目前,城市交通建设与城市用地发展的一致性不够,主要反映在:城市用地规划与城市交通规划的协调性不足,比如城市主干路和城市商业街功能混杂,导致主干路或快速路的交通功能得不到充分体现,而大多数时候起着集散交通的作用;另外,大型建筑项目选址与道路交通系统的协调性不够,导致大型建筑项目交通需求与周边路网及交通设施供给严重失衡,造成交通拥堵。其次,城市道路建设与沿线用地开发的协调不足,比如主干路、快速路沿线的建筑随意开口,导致交通性干道侧向干扰严重,降低其通行效率造成交通拥堵。

研究及经验表明,土地利用规划与交通规划具有共生的关系,即土地利用规划时,要充分考虑道路交通规划实施的可能,预留与开发强度一致的交通用地,而道路交通规划时又要以用地规划为基础,在满足交通需求的前提下,最大限度地实现用地规划的意图。这两者应该相互协调,互为反馈,从而形成与土地开发一致的道路交通系统。然而,许多城市的综合交通规划与土地利用规划常常是分开来作的。城市规划师认为交通规划师的工作就是如何最大限度地在城市交通设施上配合城市规划,交通规划师往往处于从属和被动地位,只能分析现状交通问题和提出近期或局部的交通改善意见,难以对土地利用规划进行协调和信息反馈。这种规划流程很难使土地利用与道路交通系统匹配。出现“大脚穿小鞋”的局面在所难免[6]。

土地利用规划和路网规划主要涉及的变量有:各类用地性质的规划面积、各类性质用地的出行生成率、路网的通行能力等,设某规划区域的面积为M,将其规划为i类性质用地,其面积分别为,则有类性质用地单位面积高峰期机动车生成率为ai,则区内高峰期交通总量区内规划道路实际提供通行能力为c,为使通行能力满足本区出行需求则有,在此基础上[7],引入i类性质土地的单位面积开发价值Bi,规划时往往会以土地开发价值最大为目标,则可以定义目标函数再添加其他约束条件,如等。求解该模型,可以得到既满足交通需求,又符合城市规划条件,且土地开发价值最大的土地利用规划方案。

(三)城市路网结构与交通分布一致

城市路网具备结构特征,道路系统只有在内部相互联系的各要素间形成合理的组合形态(如总体布局、等级配置、衔接方式等),才能有效发挥道路系统的整体性能。路网结构包括路网的功能结构、等级结构以及布局结构,路网结构是这三种结构的综合体,并且三种结构之间还存在某些必然联系和复杂关系[8]。良好的路网结构能够促使更加合理的出行分布,从而使路网效率得到高效的利用。一般认为:大城市道路等级结构,快速路、主干路、次干路、支路比例为1∶2∶4∶8较为合适。从路网布局来说,快速路、主干路、次干路、支路等路段上交叉口间距分别为1500~2500m,700~1200m,300~500m,150~250m较为合适。

交通分布预测是道路交通规划过程中的一个重要环节,目的是求得各个交通小区之间的出行交换量,用于指导和形成最终的交通规划方案。良好的交通规划方案,应该满足路网结构与交通分布的一致性要求,即要求规划路网在空间布局、功能结构、等级结构等方面与交通分布一致。从交通分布空间距离看,其距离短到三、五百米,长到几公里、十几公里,针对不同距离的空间出行,要有与之对应的空间路网结构分布。若长距离出行的交通流行驶在短交叉口间距的道路上,则它的行程延误会显著增加,而短距离出行的交通行驶在长交叉口间距的道路上,则会增加绕行,给出行带来不便。

总之,对于不同出行距离的交通流,要配置与其在距离上相匹配的道路。即在出行交换量大,出行距离远的小区之间首先要规划建设快速路、主干路、大运量公交甚至地铁或轻轨等道路交通设施。对于交通分布量大,但相距较近的交通小区之间,首先要做好慢行系统规划,如规划建设良好的非机动车车道、非机动车停车设施,以及步行系统等,使路网结构与交通流向分布具有良好的一致性。

(四)城市路网、结点及路段通行能力一致

路网由路段和节点构成,图论知识表明,网络中的任何边和节点的容量变化都会使整个网络的容量发生较大变化。一般来说,在网络图中,各节点相连边的容量一致性越好,整个网络的容量就会越大。道路交通规划的目的之一就是挖掘路网容量,从而改善交通环境。因此,在规划过程中,要把握节点、路段相互之间通行效率一致性要求。例如,交叉口通行能力要与之相连的路段通行能力一致,若交叉口通行能力小于路段通行能力,则会增加交叉口拥堵的可能,进而影响路段通行能力;若交叉口通行能力大于与之相连的路段通行能力,则交叉口出口路段流量不能及时疏散,结果又导致交叉口实际通行能力下降。路段与交叉口通行能力一致性可用路段及其相连交叉口通行能力之差的绝对值与路段通行能力之比来表示:为路段通行能力,Ci为与路段链接的下游交叉口该路段方向进口(左、直、右)流向的消散能力,Cs=Cbnγ,n为路段车道数,γ为不同断面及交叉口间距下的路段通行能力综合调整系数,Cb为路段一条车道的基本通行能力。其中Vbj为进口引道j流向一条车道的饱和流率,mj为j流向的车道数,gj为j流向的绿信比,j为流向(左、直、右),ε为一致性指标,可根据经验选取,取值越小说明路段与交叉口之间的一致性越好。规划设计时给定了路段车道数n和ε,则可以通过调整mj及绿信比gj使路段和交叉口的一致性得到保障,同时为交叉口用地红线规划提供依据。此外,立交引道与平交路口连接时,还要考虑平交路口间断流与立交上连续流的通行能力一致性问题,否则,也会导致立交效益不能充分发挥,或者造成下游交通拥挤。

按照设计标准和设计功能的不同,城市道路划分为快速路、主干路、次干路、支路。快速路主要服务于长距离的快速交通,一般用在城市外围环路上。主干路也主要起交通作用,常用于城市的骨架路网构建,连接城市出行交换量较大的交通小区。次干路主要起集散交通的作用,即将支路交通汇集,然后进入主干路,或者将主干路交通疏散至城市支路。城市支路属于生活性道路,提供门到门的出行服务。按照城市道路设计规范要求,各级道路不能越级连接,也就是指,每一级道路只能和他前后的两极道路连接,如主干路只能连接快速路和支路,次干路只能连接主干路和支路而不能直接连接快速路。这一要求在一定程度上保证了路网级配的连续,增加交通安全,但从整个路网通行能力一致性来说,还远远不够。在规划设计中还应该考虑不同等级道路连接时通行能力是否匹配的问题。如快速路是否可以承载与之连接的主干路的交通量,而主干路是否能够承载与之连接的集散道路上的交通量。分析预测时,一旦各级相连道路通行能力不匹配,则应该调整规划方案,通过增加道路设计标准,挖掘道路通行能力以及消减接入交通等方式,使路网各级道路通行能力协调一致。而确保各级道路通行能力一致就是要求某路段Li,i+1的通行能力Ci,i+1≥qini-qouti,qini,qouti分别为路段i端接入通行能力和消散通行能力。只有路网中的节点、路段、不同道路级配间的通行能力协调一致了,才可以避免路网中的“短板效应”,才能使路网持续运行于最佳的工作状态。

此外,还要注意交通枢纽周边路网容量是否和交通枢纽的交通吞吐量一致,目前很多城市内,交通环境最差的区域大多位于车站和码头附近,这就是由于在规划之初,没有考虑到交通枢纽吞吐量与周边路网的一致性要求而产生的恶果。

尽管路网、结点、及路段通行能力一致性要求在可持续发展交通规划中的有着不容忽视的作用,但目前的交通规划效果评价并没有将规划路网中各要素通行能力一致性作为评价分析指标。仅仅依靠负荷度、延误、行程车速等指标并不能完全反应规划路网的科学、合理和可持续发展规划水平。

(五)城市交通动、静资源分布一致

机动车一次出行必须要包括起点停车库、所经历路段、终点的停车库三个过程。可以认为,一次出行,必然引发两个停车需求。如果这三个环节任何两个不一致都将导致出行不便。城市交通是否满足可持续发展要求,需要考虑城市交通动、静资源分布的一致性问题。一般认为,城市交通拥堵很大原因是因为静态交通资源不足,机动车出行者乱停乱放,从而影响了道路交通秩序,降低了道路通行能力,产生交通拥堵,甚至在《城市交通影响评价技术标准》中都规定了机动车停车配建标准。不可否认,交通秩序混乱会严重影响到交通环境,但静态的停车设施也不是多多益善,在城区中大量修建停车设施,虽然停车方便了,但同时也会诱发更多的交通需求,最终使得这一区域的路网无法承载交通需求而发生更为严重的拥堵。在城市停车泊位规划时,可以参考东京,东京市中心实施高额停车费用等措施,使居民开车产生的交通延误、出行成本远比乘地铁和公交高,这一措施使得更多人选择公交出行,有效地减少了私家车出行需求,使出行方式向节约能源,集约化出行方式转变[9]。由于我国国情及人民的出行习惯,完全照搬日本模式,可能也不是最好的交通规划理念,但有一点可以肯定,就是动、静资源分布必须要有良好的一致性。即道路资源能够承载这一区域的交通需求,而静态资源也恰能承载这一区域停车需求,两者互不过剩,协调一致。目前的交通规划,包括交通管理规划或者停车专项规划中也都是仅仅预测停车需求,根据需求配置停车泊位,而没有系统的将动静资源的一致性作为分析指标。没有系统地考虑系统要素间的关系,而形成的方案,显然很难具有系统性的运行效果。

三、结 语

城市交通可持续发展是一门系统性很强的学科,需要从系统分析的观点出发,仔细分析系统要素间的相互作用机理,建立能够反映系统运行规律的模型,只有这样,可持续发展理论才能够更好地应用于实践,指导城市交通系统建设。一直以来城市交通可持续发展问题中的一致性问题易被人们忽视,本文从系统运行机理上初步定量和定性地分析了上述一致性问题各要素之间的关系,由于交通系统的复杂性,难以更详尽地描述这些微观关系,没有对一致性指标的量化做进一步的研究。但是可以预见,这些一致性指标的进一步深入量化方法应该是交通可持续发展研究领域的一个研究方向。

[1]城市交通可持续发展之二“交通7+1论坛”第七次会议纪实,交通运输系统工程与信息[J].2007,7(4):1-7.

[2]王 炜,陈学武.城市交通系统可持续发展理论体系研究[M].北京:科学技术出版社,2003:5-12.

[3]崔红建,马天山.基于交通需求下的城市交通可持续发展策略研究[J].武汉理工大学学报:社会科学版,2009,22(3):80-83.

[4]孟 峰.城市规模与城市可持续发展 [J],城市开发,2000,(2):25-27.

[5]王业强.倒“U”型城市规模效率曲线及其政策含义:基于中国地级以上城市经济、社会和环境效率的比较研究[J].财贸经济,2012,(11):127-135.

[6]张 可.城市交通建设与城市用地协调发展[J],城市交通,2006,4(1):78-79.

[7]张在民,任福田,肖秋生.城市中心商业区用地与交通优化分析方法[J].中国公路学报,1995(1):104-111.

[8]石 飞,王 炜.城市路网结构分析[J],城市规划,2007,31(8):28-29.

[9]翟中民.道路交通组织优化 [M].北京:人民交通出版社,2004:6-18.