武陵山区散居少数民族体质研究*

万 利

(湖北民族学院 体育学院,湖北 恩施445000)

中国是一个多民族国家,各民族在长期的历史发展中最终形成了以汉族为中心的多元一体格局。由于历史上各民族之间长期的迁徙流动、相互融合,使得很大一部分人居住在民族自治地方以外或者居住在民族自治地方但没有实行区域自治,这部分少数民族称之为散居少数民族[1]。散居少数民族工作是我国民族工作的重要组成部分,它关乎民族的稳定与团结、国家的发展与强大。中华人民共和国成立以来,党和政府十分重视民族地区包括散居民族地区的经济、文化等事业,先后出台一系列的政策措施。关于散居少数民族的教育、经济、权利权益保障的研究已较为深入,遗憾的是,目前有关散居少数民族居民体质及健康状况方面的研究却较为鲜见。体质健康与当地经济、社会、文化发展有着密不可分的联系,因此,了解当前散居少数民族居民体质状况显得重要而且迫切[2]。武陵山区是我国散居少数民族的主要栖居地。2011年10月,国务院扶贫开发领导小组与国家发展和改革委员会决定率先启动武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点工作[3]。本文对武陵山区散、聚居少数民族居民体质展开研究,旨在反映散居少数民族的体质现状,探讨散居与聚居少数民族、散居少数民族与全国国民体质均值之间的差异及成因,为落实国家对武陵山区乃至全国扶贫攻坚和区域经济发展政策提供科学依据及决策参考。

一、研究方法

本研究以湖北省宜昌市(五峰和长阳自治县除外)、湖南省怀化市、重庆市奉节县、贵州省六盘水市各民族乡散居少数民族20~59岁居民为主要对象,对该地区国民体质监测的原始有效数据通过excel表分类汇总,并随机抽取2500人进行数理统计与分析;同时,随机抽取该地区聚居少数民族2500人进行对比研究,其中散居少数民族男性1347人,女性1153人,聚居少数民族男性1386人,女性1114人。

利用收集、整理的数据,对武陵山区同一年龄段散居与聚居少数民族之间身体形态指标,如身高、体重、胸围、腰围等;身体机能指标,如脉搏、血压、肺活量等;身体素质指标,如台阶指数、握力、坐位体前屈、纵跳、闭眼单脚站立、选择反应时、俯卧撑(男)、1分钟仰卧起坐(女)等进行对比研究。通过SPSS15.0统计软件对抽取的数据进行数理统计分析及样本平均数t检验。

二、结果与分析

(一)散居少数民族身体形态指标研究

1.身高指标。由表1可知,散居少数民族与聚居少数民族男、女性居民之间的身体形态基本相似,身高在20~24岁年龄段达到峰值,男性、女性最大平均高度分别为168.3cm与157.8cm,低于2010年体育总局发布的全国男、女性平均身高峰值171.1cm 和159.0cm[4]。此现象可能与人体遗传基因及地域有关[5]28。

2.体重指标。散居少数民族男、女性体重指标分别在40~44、35~39岁年龄段出现显著性增加(P<0.05);散居少数民族与聚居女性体重特征相似,均在50~54岁年龄段出现体重平均峰值,男性则在45~49岁出现体重平均值峰值,比2010年国家体育总局发布的体重平均值略轻,其原因主要与该地区平均身高指标、体脂含量等相关,数据同时显示,腰围在45~49岁年龄段出现非常显著性增加(P<0.01),这预示着肥胖的风险增加[6]。

3.胸围指标。从表1可知,20~59岁相同性别散居与聚居少数民族居民胸围总体相似(P>0.05)。其中,男性胸围在40~44岁年龄段出现显著性增加(P<0.05),且均值明显低于全国平均水平92.2,这可能与男性在进入中年后身体基础代谢率下降、体重增加、机体遗传性、体脂含量相关[7]219。表1数据同时显示:散居、聚居少数民族女性分别在30~34、25~29岁年龄段出现非常显著增加(P<0.01),导致此现象的原因可能与所处边远贫困地区、机体营养健康水平、中年期的基础代谢水平等相关[8]。

4.身体其他形态指标。武陵山区少数民族男、女性腰围与胸围指标的变化趋势总体上基本一致。其中,聚居少数民族男性腰围指标均值水平总体高于散居少数民族,女性腰围指标则低于散居少数民族,这主要与机体体脂含量及锻炼有关。

表1 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体形态指标±S)

表1 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体形态指标±S)

注:* 和**分别表示在5%和1%的显著性水平上显著,且是同组内与20~24岁年龄段相比较的结果;#和 ## 分别表示在5%和1%的显著性水平上显著,且是同年龄段聚居少数民族与散居少数民族相比较的结果。下表同此。

组别 性别 人数 年龄段/岁 身高/cm 体重/kg 胸围/cm 腰围/cm散居少数民族男1347女1153 20~24 168.3±4.52 61.4±6.65 84.7±4.65 74.7±5.32 25~29 168.1±4.51 62.6±6.31 87.9±4.57 75.4±6.39*30~34 167.5±4.26 65.5±7.01 87.5±6.84 76.2±5.47 35~39 165.2±4.71 66.1±6.95 87.6±5.72 80.4±5.28 40~44 165.8±4.63 65.7±6.88* 88.7±6.09* 81.9±4.54**45~49 165.6±5.26** 65.4±7.92 89.6±6.82 82.6±6.20 50~54 163.9±4.72 63.8±7.06 89.2±5.96 82.0±5.17 55~59 163.3±5.62* 63.6±6.98 88.9±6.11 81.8±5.55 20~24 157.8± 4.02 51.0±5.63 80.4±5.62 68.9±423 25~29 157.3±4.18 51.4±5.89 80.8±6.03 69.0±5.36**30~34 156.9±3.65 52.7±4.87 81.9±5.45** 71.6±5.64 35~39 156.4±5.24 56.4±6.85 83.8±6.19 72.8±4.98 40~44 155.9±4.15 57.0±6.09 84.9±6.82 74.7±657 45~49 154.8±4.34 57.3±6.74 85.3±5.87 78.1±6.40 50~54 154.6±3.96 57.9±5.82 86.9±5.68 80.3±5.87 55~59 153.7±4.62 57.1±5.70 86.8±6.84 79.9±6.83聚居少数民族男1386女1114 20~24 167.8±4.65 61.0±6.85 84.5±6.32 74.8±4.22 25~29 167.6±4.75 62.5±7.02 88.0±6.41** 75.5±4.65 30~34 167.1±4.23 65.1±7.78 86.5±5.87 76.8±5.04 35~39 166.9±4.10 66.8±6.84 87.9±6.71 81.4±6.24 40~44 166.0±4.91 65.7±6.68 88.7±6.60 81.9±5.17 45~49 165.9±5.56 65.8±7.98 89.8±6.96** 82.7±6.85 50~54 164.1±4.32 64.8±5.96 88.8±5.47 82.5±5.26 55~59 162.9±4.85* 63.6±7.84 88.9±5.69 81.8±6.07 20~24 157.4±4.36 50.6±5.21 80.2±4.55 68.8±3.54 25~29 157.1±3.95 51.1±6.30 81.5±5.69** 69.1±4.98 30~34 156.9±3.84 52.6±4.22 82.9±6.54 71.9±6.54**35~39 155.6±4.26 55.4±5.87 82.9±6.37 72.7±4.28 40~44 154.3±4.62 56.0±6.19 84.8±5.33 74.6±5.87 45~49 153.8±5.18 56.3±6.99 85.7±6.48 78.2±5.19 50~54 153.0±4.33 56.8±6.33 86.9±6.84 80.5±5.69 55~59 151.3±3.86 55.1±6.80 86.3±6.52 79.8±6.50

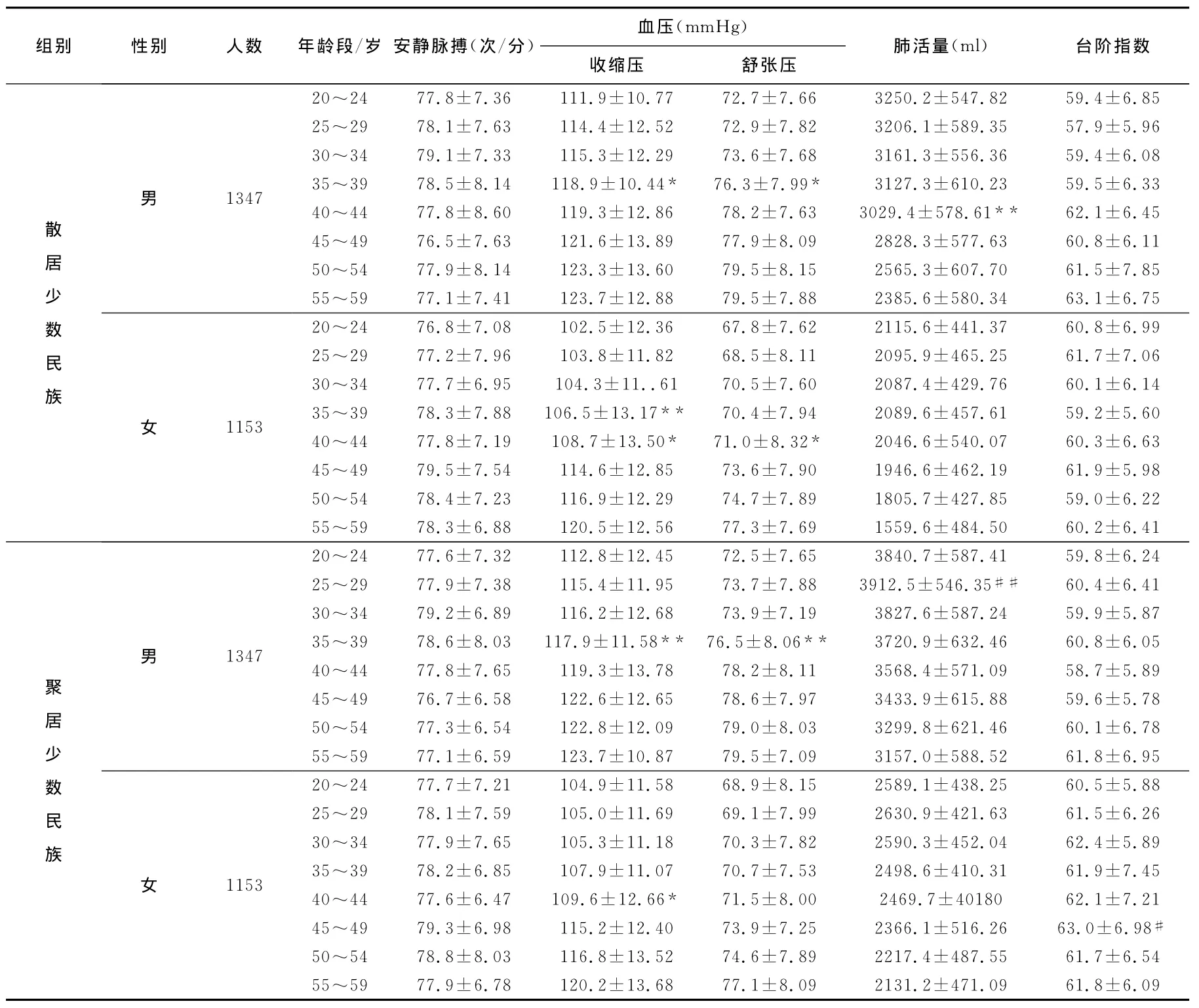

(二)散居少数民族身体机能指标研究

1.安静时脉搏指标。由表2可知,武陵山区少数民族居民安静时脉搏指标略高于全国均值水平,但无显著性差异(P>0.05),其总体趋势为35~44年龄段达到波峰再缓慢下降,这与刘少英和万志强的研究结论一致,他们认为安静时脉搏总体呈“反弓形”[9]。

2.肺活量、台阶指数指标。由表2可知,肺活量作为反映身体机能水平的有效指标,在20~24岁年龄段,聚居与散居少数民族肺活量平均数差值达到663.2ml,且聚居少数民族肺活量明显大于散居少数民族(P<0.01)。数据同时表明:聚居少数民族台阶指数明显大于散居少数民族(P<0.05),说明聚居少数民族相比散居少数民族具备更好的心血管功能,拥有较强的有氧耐力水平[10]。

结合表1可知,虽然在身高、体重等指标方面散居少数民族略强于聚居少数民族,但是与体重、体表面积相关的肺活量指标却与之相反,其原因可能与体育锻炼、机体体脂含量相关。

3.血压指标。由表3可知,随着年龄的增加,少数民族居民收缩压与舒张压均会出现明显升高(P<0.01),散居少数民族血压的峰值出现在55~59岁年龄段;同一年龄段散居与聚居少数民族居民血压无明显区别(P>0.05),其平均指标均低于全国均值水平,表明其患有高血压的概率要明显低于全国水平,这与Galobardes等的研究结论一致,他们认为经济、社会地位、生活节奏与高血压呈负相关一致[11]。

表2 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体机能指标±S)

表2 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体机能指标±S)

组别 性别 人数 年龄段/岁 安静脉搏(次/分)血压(mm Hg)收缩压 舒张压肺活量(ml) 台阶指数散居少数民族男1347女1153 20~24 77.8±7.36 111.9±10.77 72.7±7.66 3250.2±547.82 59.4±6.85 25~29 78.1±7.63 114.4±12.52 72.9±7.82 3206.1±589.35 57.9±5.96 30~34 79.1±7.33 115.3±12.29 73.6±7.68 3161.3±556.36 59.4±6.08 35~39 78.5±8.14 118.9±10.44* 76.3±7.99* 3127.3±610.23 59.5±6.33 40~44 77.8±8.60 119.3±12.86 78.2±7.63 3029.4±578.61** 62.1±6.45 45~49 76.5±7.63 121.6±13.89 77.9±8.09 2828.3±577.63 60.8±6.11 50~54 77.9±8.14 123.3±13.60 79.5±8.15 2565.3±607.70 61.5±7.85 55~59 77.1±7.41 123.7±12.88 79.5±7.88 2385.6±580.34 63.1±6.75 20~24 76.8±7.08 102.5±12.36 67.8±7.62 2115.6±441.37 60.8±6.99 25~29 77.2±7.96 103.8±11.82 68.5±8.11 2095.9±465.25 61.7±7.06 30~34 77.7±6.95 104.3±11..61 70.5±7.60 2087.4±429.76 60.1±6.14 35~39 78.3±7.88 106.5±13.17** 70.4±7.94 2089.6±457.61 59.2±5.60 40~44 77.8±7.19 108.7±13.50* 71.0±8.32* 2046.6±540.07 60.3±6.63 45~49 79.5±7.54 114.6±12.85 73.6±7.90 1946.6±462.19 61.9±5.98 50~54 78.4±7.23 116.9±12.29 74.7±7.89 1805.7±427.85 59.0±6.22 55~59 78.3±6.88 120.5±12.56 77.3±7.69 1559.6±484.50 60.2±6.41聚居少数民族男1347女1153 20~24 77.6±7.32 112.8±12.45 72.5±7.65 3840.7±587.41 59.8±6.24 25~29 77.9±7.38 115.4±11.95 73.7±7.88 3912.5±546.35## 60.4±6.41 30~34 79.2±6.89 116.2±12.68 73.9±7.19 3827.6±587.24 59.9±5.87 35~39 78.6±8.03 117.9±11.58** 76.5±8.06** 3720.9±632.46 60.8±6.05 40~44 77.8±7.65 119.3±13.78 78.2±8.11 3568.4±571.09 58.7±5.89 45~49 76.7±6.58 122.6±12.65 78.6±7.97 3433.9±615.88 59.6±5.78 50~54 77.3±6.54 122.8±12.09 79.0±8.03 3299.8±621.46 60.1±6.78 55~59 77.1±6.59 123.7±10.87 79.5±7.09 3157.0±588.52 61.8±6.95 20~24 77.7±7.21 104.9±11.58 68.9±8.15 2589.1±438.25 60.5±5.88 25~29 78.1±7.59 105.0±11.69 69.1±7.99 2630.9±421.63 61.5±6.26 30~34 77.9±7.65 105.3±11.18 70.3±7.82 2590.3±452.04 62.4±5.89 35~39 78.2±6.85 107.9±11.07 70.7±7.53 2498.6±410.31 61.9±7.45 40~44 77.6±6.47 109.6±12.66* 71.5±8.00 2469.7±40180 62.1±7.21 45~49 79.3±6.98 115.2±12.40 73.9±7.25 2366.1±516.26 63.0±6.98#50~54 78.8±8.03 116.8±13.52 74.6±7.89 2217.4±487.55 61.7±6.54 55~59 77.9±6.78 120.2±13.68 77.1±8.09 2131.2±471.09 61.8±6.09

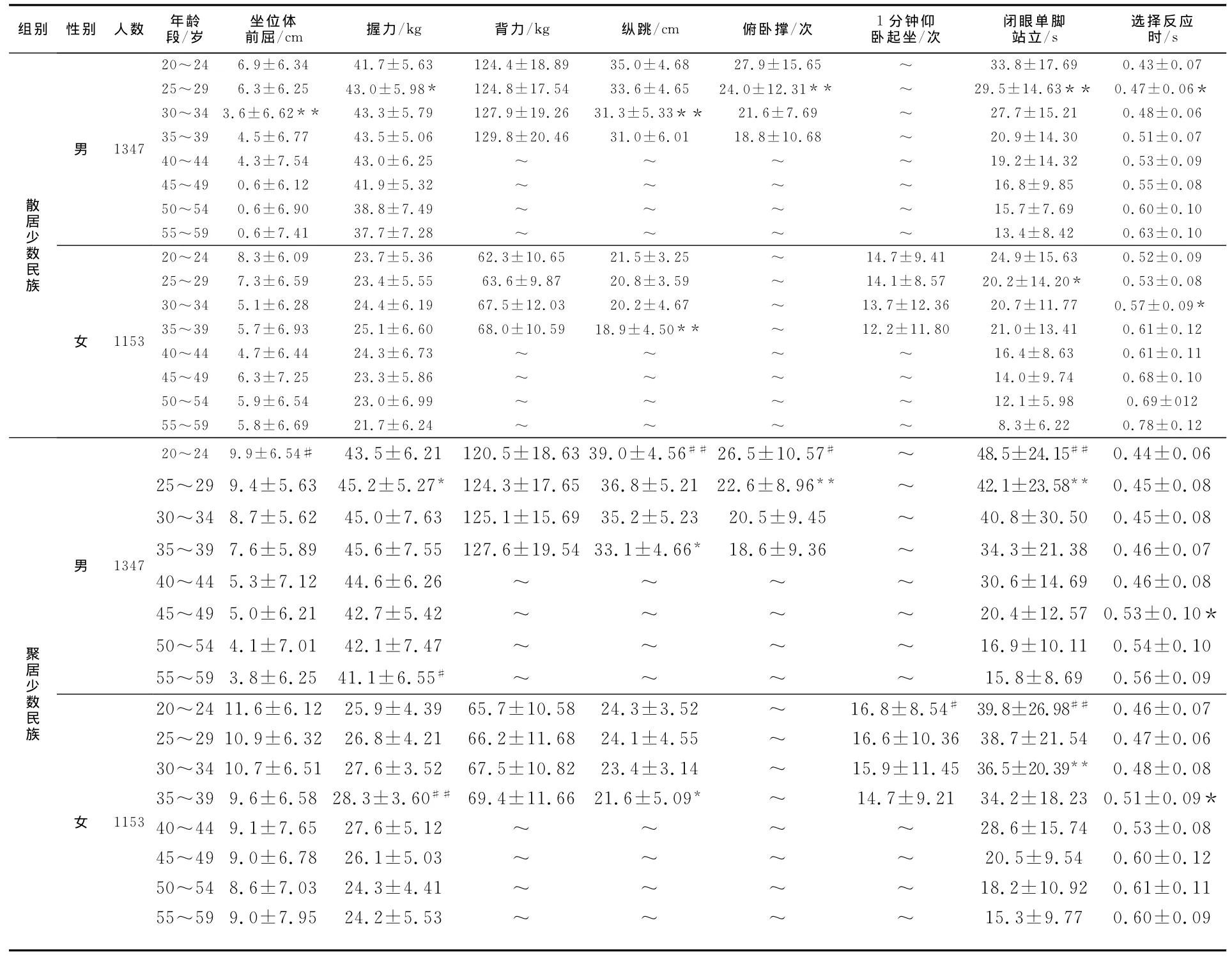

(三)散居少数民族身体素质指标研究

1.坐位体前屈指标。坐位体前屈指标主要反映人体柔韧素质水平。由表3可知,其最大峰值年龄段为20~24岁,散居少数民族男、女子平均峰值分别为6.9cm、7.3cm,其机能水平远远低于全国男、女子均值8.7 cm、10.1cm的水平,与聚居少数民族之间也存在显著性差异(P<0.05)。且同一组别中,随着年龄的增长,水平明显下降(P<0.01),其主要原因可能与散居少数民族地区经济相对落后、运动设施配套有限、自我锻炼与社会指导方面得不到保障有关[12]。

2.纵跳指标。纵跳是反映机体无氧功率的一项重要指标,表3数据显示:机体无氧功率在20~24岁年龄段达到峰值,之后随着年龄增大而显著性下降(P<0.01),这主要与纵跳能力的重要影响因素——无氧功率相关,而无氧功率的大小与肌肉力量呈正相关,与克服机体自身重量呈负相关。

3.俯卧撑、1分钟仰卧起坐指标。俯卧撑反映的是男性上肢带肌群力量,主要为胸大肌和肱三头肌,还包括三角肌前束、前锯肌等;1分钟仰卧起坐则反映女性腰腹部肌群力量。表3数据显示两项身体素质指标均在20~24岁年龄段达到峰值,之后随年龄增长出现显著下降(P<0.01);散居少数民族男性居民俯卧撑指标明显大于聚居少数民族(P<0.05),其出现的原因可能与散居少数民族居民体脂含量较低,且武陵山区散居少数民族居民大多为农民有关(其上肢肌肉可因体力劳动得到一定程度提高)[13]。表3数据同时显示,散居少数民族女性1分钟仰卧起坐指标则明显低于聚居少数民族(P<0.01),这可能与锻炼意识、条件、习惯密切相关[14]。

4.选择反应时指标。选择反应时反映机体灵敏素质,由表3可知:散居少数民族男、女性平衡性明显低于聚居少数民族群体(P<0.01),且低于全国均值。

5.闭眼单脚站立指标。闭眼单脚站立指标反映机体平衡素质,表3显示,其在20~24岁年龄段达到峰值,并随着年龄增加明显下降(P<0.01),这与平衡素质的影响因素,如年龄、肌肉力量、身体重心、视觉、前庭觉、本体感觉、运动训练水平等相关。对比全国均值可知:散居少数民族平衡能力最弱,聚居少数民族最强(P<0.01)。这一现象令人担忧:随着机体平衡能力的下降,因跌倒造成的骨折现象也会增多[15]。

6.握力与背力指标。握力与背力是反映人体前臂肌群、背部肌肉力量的重要指标。从表3可知,武陵山区少数民族居民握力与背力指标均在35~39岁年龄段达到峰值,呈现散居少数民族<全国平均值<聚居少数民族,且散居与聚居少数民族间存在显著性差异(P<0.01)。背力指标则显示:散居少数民族<聚居少数民族<全国平均值,表明散居少数民族背部肌肉力量有待加强,提示出现腰肌劳损、腰椎间盘退行性病变的风险增加[16]。

表3 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体素质指标±S)

表3 武陵山区散居少数民族20~59岁居民身体素质指标±S)

组别 性别 人数 年龄段/岁坐位体前屈/cm握力/kg背力/kg纵跳/cm俯卧撑/次1分钟仰卧起坐/次闭眼单脚站立/s选择反应时/s散居少数民族男1347女1153 20~24 6.9±6.34 41.7±5.63 124.4±18.89 35.0±4.68 27.9±15.65 ~33.8±17.69 0.43±0.07 25~29 6.3±6.25 43.0±5.98* 124.8±17.54 33.6±4.65 24.0±12.31** ~ 29.5±14.63** 0.47±0.06*30~34 3.6±6.62** 43.3±5.79 127.9±19.26 31.3±5.33** 21.6±7.69 ~ 27.7±15.21 0.48±0.06 35~39 4.5±6.77 43.5±5.06 129.8±20.46 31.0±6.01 18.8±10.68 ~ 20.9±14.30 0.51±0.07 40~44 4.3±7.54 43.0±6.25 ~ ~ ~ ~ 19.2±14.32 0.53±0.09 45~49 0.6±6.12 41.9±5.32 ~ ~ ~ ~ 16.8±9.85 0.55±0.08 50~54 0.6±6.90 38.8±7.49 ~ ~ ~ ~ 15.7±7.69 0.60±0.10 55~59 0.6±7.41 37.7±7.28 ~ ~ ~ ~ 13.4±8.42 0.63±0.10 20~24 8.3±6.09 23.7±5.36 62.3±10.65 21.5±3.25 ~14.7±9.41 24.9±15.63 0.52±0.09 25~29 7.3±6.59 23.4±5.55 63.6±9.87 20.8±3.59 ~ 14.1±8.57 20.2±14.20* 0.53±0.08 30~34 5.1±6.28 24.4±6.19 67.5±12.03 20.2±4.67 ~ 13.7±12.36 20.7±11.77 0.57±0.09*35~39 5.7±6.93 25.1±6.60 68.0±10.59 18.9±4.50** ~ 12.2±11.80 21.0±13.41 0.61±0.12 40~44 4.7±6.44 24.3±6.73 ~ ~ ~ ~ 16.4±8.63 0.61±0.11 45~49 6.3±7.25 23.3±5.86 ~ ~ ~ ~ 14.0±9.74 0.68±0.10 50~54 5.9±6.54 23.0±6.99 ~ ~ ~ ~ 12.1±5.98 0.69±012 55~59 5.8±6.69 21.7±6.24 ~ ~ ~ ~8.3±6.22 0.78±0.12聚居少数民族男1347女1153 20~24 9.9±6.54# 43.5±6.21 120.5±18.63 39.0±4.56##26.5±10.57# ~ 48.5±24.15##0.44±0.06 25~29 9.4±5.63 45.2±5.27* 124.3±17.65 36.8±5.21 22.6±8.96** ~ 42.1±23.58** 0.45±0.08 30~34 8.7±5.62 45.0±7.63 125.1±15.69 35.2±5.23 20.5±9.45 ~ 40.8±30.50 0.45±0.08 35~39 7.6±5.89 45.6±7.55 127.6±19.54 33.1±4.66* 18.6±9.36 ~ 34.3±21.38 0.46±0.07 40~44 5.3±7.12 44.6±6.26 ~ ~ ~ ~ 30.6±14.69 0.46±0.08 45~49 5.0±6.21 42.7±5.42 ~ ~ ~ ~ 20.4±12.57 0.53±0.10*50~54 4.1±7.01 42.1±7.47 ~ ~ ~ ~ 16.9±10.11 0.54±0.10 55~59 3.8±6.25 41.1±6.55# ~ ~ ~ ~ 15.8±8.69 0.56±0.09 20~24 11.6±6.12 25.9±4.39 65.7±10.58 24.3±3.52 ~ 16.8±8.54# 39.8±26.98##0.46±0.07 25~29 10.9±6.32 26.8±4.21 66.2±11.68 24.1±4.55 ~ 16.6±10.36 38.7±21.54 0.47±0.06 30~34 10.7±6.51 27.6±3.52 67.5±10.82 23.4±3.14 ~ 15.9±11.45 36.5±20.39** 0.48±0.08 35~39 9.6±6.58 28.3±3.60## 69.4±11.66 21.6±5.09* ~ 14.7±9.21 34.2±18.23 0.51±0.09*40~44 9.1±7.65 27.6±5.12 ~ ~ ~ ~ 28.6±15.74 0.53±0.08 45~49 9.0±6.78 26.1±5.03 ~ ~ ~ ~ 20.5±9.54 0.60±0.12 50~54 8.6±7.03 24.3±4.41 ~ ~ ~ ~ 18.2±10.92 0.61±0.11 55~59 9.0±7.95 24.2±5.53 ~ ~ ~ ~15.3±9.77 0.60±0.09

三、结论与建议

(一)结论

1.武陵山区少数民族居民身高在20~24岁年龄段达到峰值,但低于全国平均值,且随着年龄增长逐渐降低,在45~49岁年龄段出现显著性下降;与之相关的体重指标表现为随着年龄逐渐增加而增大,散居少数民族男性出现体重平均值峰值比聚居少数民族居民稍晚;且腰围在45~49岁年龄段显著性增加,这表明散居少数民族男性易更早出现肥胖趋势,同时也从另一个角度说明体力劳动不能替代体育运动。

2.武陵山区成年男、女性少数民族居民安静时脉搏与全国均值总体持平,散居少数民族肺活量指标明显低于聚居少数民族;台阶指数反映出聚居少数民族相较于散居少数民族拥有更好的有氧耐力。

3.武陵山区成年少数民族居民柔韧素质指标——坐体前屈远远低于全国体质监测均值。握力、背力、1分钟仰卧起坐、俯卧撑、闭眼单脚站立、选择反应时等身体素质指标在20~24岁年龄段达到最大值;握力、背力指标在35~39岁达到峰值后逐步下降,且明显低于全国均值。这表明武陵山区少数民族居民随着年龄的增长,机体力量素质、平衡能力出现急速下滑,从而引起诸如骨折之类的伤病现象增多,而散居少数民族居民的体质状态下降尤为明显。

4.武陵山区国民体质监测所包含的项目中除身高、体重指标外,该地区散居少数民族仅腰围、血压等形态指标较全国平均水平略有优势,其它指标均不同程度地处于劣势,这说明武陵山区国民体质整体水平较低的主因与该地区少数民族居民,尤其是散居少数民族居民体质相对薄弱相关。

(二)建议

1.建议政府有关部门针对武陵山区少数民族体质相对偏弱的现实情况,尤其是散居少数民族体质亟待改善的状况,成立专门的体质监测机构,建立健全少数民族地区国民体质监测系统和评价体系,深入细致地开展散居少数民族地区体质监测工作。

2.根据国民体质测试监测的结果所反映出的各种问题,合理引导少数民族居民加强有氧运动锻炼,提高心肺功能,增强肌肉力量。倡导合理科学的体育锻炼,尤其要提高乡镇、农村地区中年男性对身体健康重要性的认识,使其积极参与到运动之中,成为体育锻炼的骨干力量、主导力量和带动力量。

3.根据武陵山区散居少数民族居民体质状况,调整当地饮食习惯与结构,倡导健康、积极的生活习惯,使武陵山区散居少数民族居民营养膳食结构日趋合理。

4.加强对武陵山区体育场地建设的力度,积极开展、开发老少皆宜的运动项目,倡导社会体育指导员深入到社会基层,特别是一些边远偏穷农村地区,进行体育基本知识、技能的传授,组织和带领当地居民参加体育活动,指导居民科学健身,提高锻炼效果。

[1]陆平辉.散居少数民族概念解析[J].西北民族大学学报:哲学社会科学版,2011,30(5):45-50.

[2]胡利军,杨远波.社会经济发展与国民体质关系[J].体育科学,2005,25(5):3-10.

[3]屈 杰,张 斌,杨 峰,等.武陵山区侗族与苗族20~59岁成年人体质状况的比较分析[J].山东体育学院学报,2012,38(6):78-80.

[4]国家体育总局.2010年国民体质监测公报[EB/OL].(2011-09-02)[2013-12-23].http:∥ www.sport.gov.cn/n16/n1077/n297454/2052709.html.

[5]张 实.体质人类学[M].昆明:云南大学出版社,2003.

[6]张有平,姚传明,陈代梅,等.武陵山区高中学生膳食及健康状况[J].中国学校卫生,2005,26(12):994-995.

[7]朱大年,王庭槐.生理学:第8版[M].北京:人民卫生出版社,2013.

[8]胡令明.湖南散居少数民族问题初探[J].民族论坛,2008,(1):24-26.

[9]刘少英,万志强.湘西自治州少数民族居民体质现状调查与分析[J].吉首大学学报:自然科学版,2008,29(4):112-115.

[10]周永平,沈国琴.不同高度台阶试验后心率反应、心率下降斜率与VO2max、12min跑台阶指数关系的实验研究[J].体育科学,2005,25(1):39-41.

[11]Galobardes B,Costanza M C,et al.Trends in Risk Factors for the Major“Lifestyle-Related Diseases”in Geneva,Switzerland,1993-2000[J].Annals of Epidemiology,2003,13(7):537-40.

[12]袁文惠.我国新农村体育健身工程的实施状况与发展策略[J].西安体育学院学报,2009,26(1):399-402.

[13]白晋湘.武陵山区农业资源利用效率及其增效路径[J].湖南农业大学学报:社会科学版 ,2012,13(5):47-52.

[14]姚小敏,饶 平,尹 龙.多民族聚居的武陵山区农民体育的现状与对策研究[J].武汉体育学院学报,2009,43(2):93-96.

[15]姜 玉,夏庆华.老年跌倒相关平衡能力测试研究[J].现代预防医学,2011,8(4):672-674.

[16]何建伟,赵广高.核心力量训练治疗运动员腰肌劳损的可行性研究[J].长江大学学报:社会科学版,2010,33(4):403-404.