对“集体性失明”一文“休克式”反思的质疑*

黄仁国

爱因斯坦曾经说过,提出一个问题比解决一个问题更重要。但这并不能一概而论,关键要看提出的是一个什么样的问题。“集体性失明”一文认为,21世纪初阿富汗、伊拉克两场战争爆发后,“当年中国国际关系学界的主流判断和预测,不论是战略性判断还是战术性预测,绝大部分同今天的事实相去甚远,几乎是集体性走偏”。如果这个说法属实,那么确实是发现了一个非常有价值的问题,值得大家认真反思。不过,从文章的具体分析来看,读者很难确信这是真的。

一、关于选材的质疑

“集体性失明”指出:“当年,围绕战争目标、战争进程和战后重建等问题,中国国际问题研究学界曾做出过大量预测与判断”。为了展示这些预测与判断,作者选择了三家刊物,认为这三家刊物中“直接、间接涉及两场战争的文章为400篇左右”,“这些文章基本上代表了中国学术界的主流观点”。不过,文章却笔锋一转说:“在这些文章中,大部分是解释、说明、评论类的。关于预测的只言片语往往淹没在文章的海洋中,整篇文章从选题立意、谋篇布局到逻辑推理都以预测为目标的可谓凤毛麟角,甚至是绝无仅有。”这直接就让读者怀疑文章所选取的资料能否说明问题。

在选材上,作者首先抛开了相关著作,其次抛开了数量可观的包括国际问题研究专业刊物在内的学术期刊,只选择两种学术刊物和一种通俗刊物。这两层筛选本来就具有较大的风险,并不容易让读者确信这三种刊物的观点就能够“基本上代表中国学术界的主流观点”。

在这三种刊物中,作者又作了一次筛选。这次筛选可以从文章的脚注中看出。全文脚注总共118个,其中英文脚注9个,中文脚注109个。①中文脚注中,少数页码标错的除外,年份或期号标错的有5处,即第2页注⑦和⑱的“2002年”实为“2003年”;第2页注㉕的“2003年3期”实为“2003年6期”;第5页注①和⑥的“第2期”实为“第1期”。以下统计和分析均以纠错后的材料为依据。英文脚注中,英文期刊论文5篇,英文著作类4部。中文脚注中,引自《现代国际关系》81个,引自《世界知识》19个,引自《西亚非洲》9个。

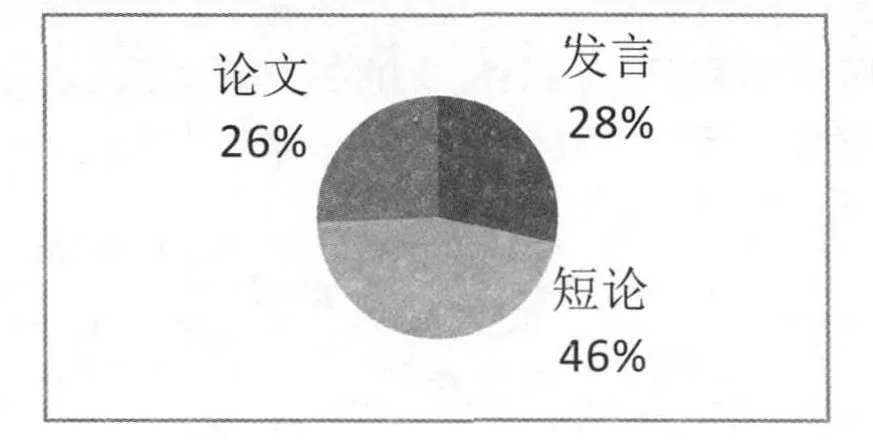

81个《现代国际关系》脚注分别来自该刊“专题研讨”、“国际政治与安全”、“热点对谈”、“时政短论”、“特约评论”、“综论”、“特稿”、“战略研究”、“回顾与展望”9个栏目,该刊的“国际关系”、“文化与国际关系”、“国际法与国际关系”、“世界经济”、“理论探讨”、“亚洲”、“美洲”、“政策报告”等栏目的文章没有引用。81处引文分布在8个“专题研讨”、6篇“国际政治与安全”论文、5个“热点对谈”、3个“时政短论”、2篇“综论”、2篇“特约评论”、1篇“特稿”、1篇“回顾与展望”、1篇“战略研究”中。其中,“热点对谈”是以发言形式刊登的;“专题研讨”属于笔谈,但篇幅不长,类似于“短论”;其余栏目文章篇幅较长,以论文形式发表。根据脚注出现次数,可得图1。

图1 按引用次数统计的《现代国际关系》文章类别

19个《世界知识》脚注分别来自该刊的5个栏目,具体是4个“封面话题”、3个“深层思考”、1则“清华—世界论坛”及1个“编补”、1篇“环球政情”、1篇“经济视窗”。从文章内容和篇幅看,“封面话题”既有“发言”,也有“短论”;所引“清华—世界论坛”为“发言”,其“编补”不足1页,类似于“发言”;其余栏目文章可以视为“短论”。以此为标准,《世界知识》所用脚注“发言”10次,“短论”9次。

9个《西亚非洲》脚注中,“座谈会纪要”发言1个,笔谈(“短论”)1个,论文6篇。

根据引用次数,并按内容和篇幅统计三家刊物的文章类别,可得图2。

图2 按引用次数统计的中文脚注文章类别

如果同一个“专题研讨”和同一个座谈会的文章各算1篇文章,“集体性失明”全文引文涉及47篇篇幅不同的文章,其中论文(“短论”和“发言”除外)27篇。如果整个“专题研讨”全部引用算1篇,而每一个“专题研讨”作者的论文也算1篇短文的话,全部引文涉及68篇长短不同的文章,其中论文(“短论”和“发言”除外)20篇。

选材是进行科学研究的第一步,直接影响研究的结论。通过对选材三次筛选的分析,不难理解作者在文章第一部分结束后的判断:“不论是战略性预测还是战术性预测,不同观点之间的争鸣较为少见。即使有一些不同意见,也是各说各的,没有交集,没有对逻辑、理论、事实的检验、质疑,而只是抛出自己的观点”;不难理解作者在文章第二部分开头所说的现象:“在本文选为研究对象的文章中,虽然不乏对各个理论流派的介绍,但是理论与实践脱节”以及这部分中间所说的“现实主义之外的理论视角并没有应用于研究实践”;不难理解文章第三部分中间所说的“缺乏对细节、具体路径的实证研究”以及第四部分开头所说的“在本文选取的所有文章中,只有一篇采用博弈论方法”;也不难理解作者在文章末尾的感叹:“通过上述分析可以看出,中国的国际问题研究仍然重视出思想、出观点、出点子,靠的是诸葛亮、笔杆子。”悲观的结论很有可能直接来自并不是很恰当的选材,即“只见树木不见森林”。试想,20篇左右的学术论文怎么能够代表整个中国学术界的实际研究情况?大量的“发言”和“短论”除了让人看到观点之外又如何让人发现其背后的学术研究路径?

二、对用材的质疑

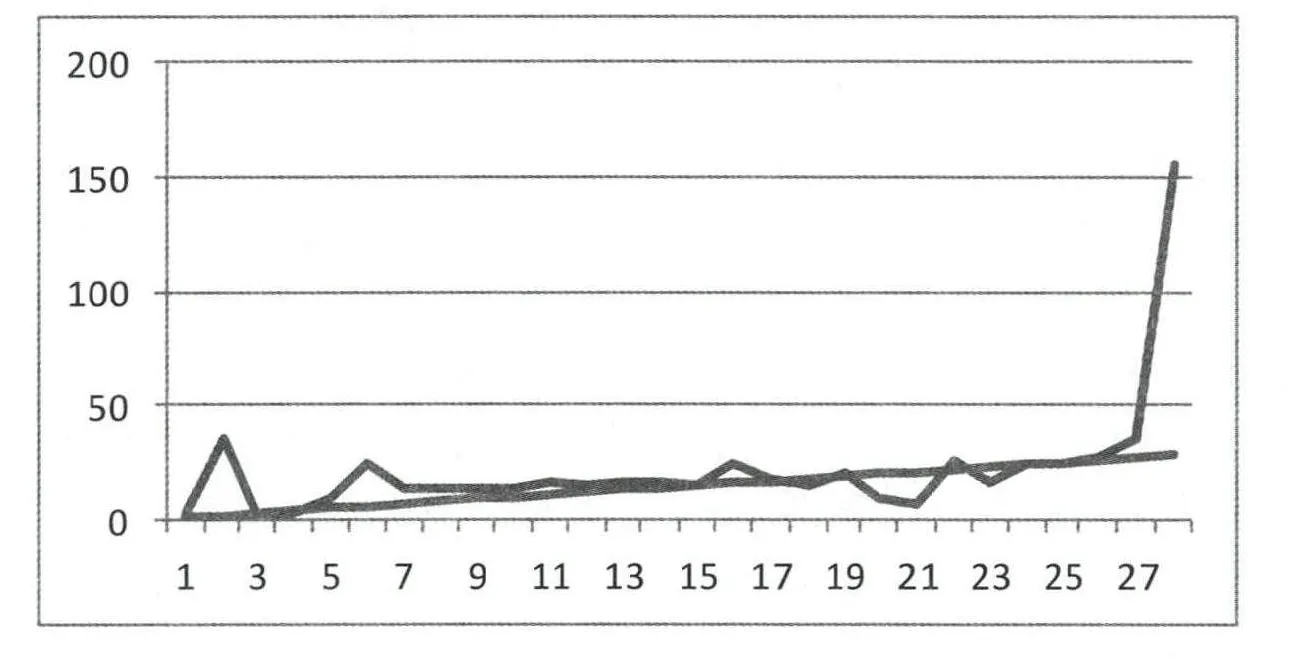

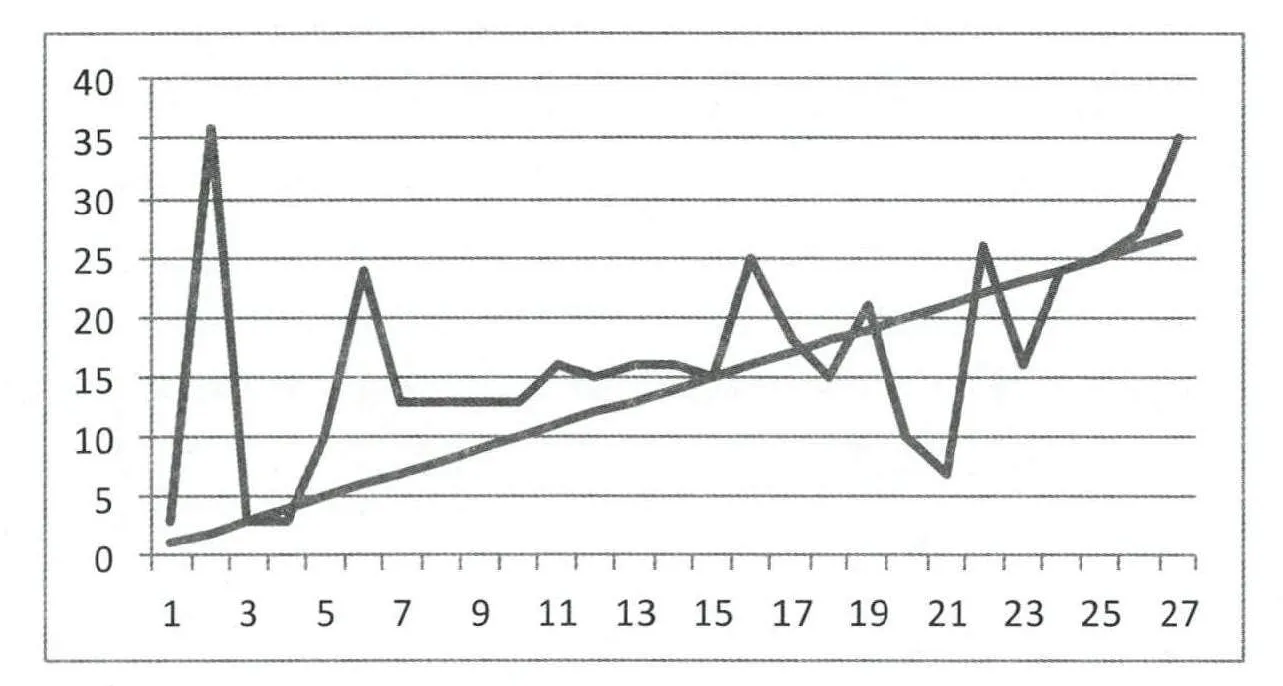

在不查看引文所涉及的具体文章和作者的情况下,从脚注所反映的文章发表时间可以看出作者在材料的使用上具有明显的瑕疵。如,文章在论述中国学术界对于“两场战争的战略预测与事实相去甚远”时,是按时间顺序推进的,第2页依次有“2002年3月”、“2003年1月”、“仅仅两个月后”、“又过了几个月”4个明确的时间推进标志,可是所引用材料的发表时间却并没有相应地与论述的顺序完全合拍。从第2页注②-○27到第3页注①-②,引文时间出现了多次不应有的波动。纵轴以月为单位,并以2002年1月为起点计量,第2页注②这个“雷同”是对脚注错误进行纠正后发现的,如果只看文章脚注,不查引文内容,这个“雷同”发现不了。-○27到第3页注①前一自然段有一个脚注的文章是合著的,所以用“左右”。-②28个脚注所引用材料的发表时间如图3所示;考虑到第3页注②的时间跨度太大,去除后只计算前面27个脚注,可得图4。

图3 关于阿战、伊战战略性预测所引用材料的发表时间(一)

图4 关于阿战、伊战战略性预测所引用材料的发表时间(二)

如果进一步查阅引文的作者,结合文章发表的时间和内容,还可以发现新的问题。如文章第一部分在论述“美国攻打伊拉克异常顺利”时与几个月后“美国在伊拉克受挫”时学者们的“自相矛盾”时,使用了“同一批学者提出”这样的词句,还强调“从馅饼到陷阱只有几十天时间”。这一论述分为两个自然段,前一自然段的脚注即第2页注○20-○24,后一自然段的脚注包括第2页注○25-○27和第3页注①-②,分别是5个脚注,各涉及五个学者。①前后作者确实有雷同②,但只有1人,不是“同一批学者”。而且前面部分5个脚注中的2个,即第2页注○21-○22,发表时间分别是2002年10月和7月。在美国攻打伊拉克之前,作者写作或发言时并没有看到“美国攻打伊拉克异常顺利”的情景,用于“预测伊拉克战争将极大地改善美国在中东的战略地位”与作者的本意明显不符,因为这恰恰会证明学者们在伊拉克战争进行前就准确地预测到了美国攻打伊拉克会“异常顺利”。凑巧的是,这位“雷同”的学者就在其中。这位学者的前一次“笔谈”被直接引用成“可以肯定地说,一个美国主导下的中东正在迅速转变为美国霸权下的中东”。实际上,这个直接引用是有取舍的,不仅省去了前面的话,还省去了中间的话,真正的原文是:“当然,美国不是万能的,它在中东的主导地位也不是不受挑战,然而,可以肯定地说,在过去的10年中,美国在中东的地位不仅未受动摇,且日益变得更加牢固,种种迹象表明,一个美国主导下的中东正在迅速转变为美国霸权下的中东。”正是基于历史与现实的考察,这位学者在“笔谈”中还推断说:“由于发生了上述这些变化,美国在中东行动变得更为自由和随心所欲,它可以不考虑其他大国的立场,也可以无视阿拉伯盟友的反对,它甚至可以不顾事情本身的是非曲直,完全按照自己的意志和利益需要来处理中东最具争议性的问题。我们看到……而在伊拉克,美国则一意孤行要用武力推翻萨达姆政权。”①《现代国际关系》,2002年,第7期,第31-32页。17个月后,这位学者在另一篇文章中指出:“经由伊拉克战争,美国进一步确立了它在中东地区的主导地位,一个处于美国霸权统治下的中东似乎已清晰可见。不过,完全控制中东不是一件容易的事情,这不仅是因为该地区旧有的矛盾短期内难以消除,更重要的是美国的一意孤行正在制造新的对立与冲突。中东可能正在进入一个新的更加动荡不安的历史时期,而一个动荡不安的中东很可能成为美国霸权陷阱。”②《西亚非洲》,2003年,第6期,第9页。这篇文章的题目被直接引用来说明“美国在伊拉克受挫”时学者们的评估。比较这位学者前后两次的言论,很难看出他什么时候把伊拉克比喻为美国的“馅饼”。他的观点更像是对美国的中东霸权进行警示。

对同一个学者某一篇文章的言论进行分析需要通读全文,搞清上下文关系,搞清写作背景;对同一学者不同时期的言论进行分析需要对该学者的不同论著进行更为扎实的、科学的分析才能比较接近该学者的真实思想;对不同时期不同学者的言论进行分析评估,其严谨性要求更高,在材料的使用方面更需要谨慎。将不同时期、不同作者的不同言论从其具体语境中剥离开来,再将它们组合在一起,很难说明什么问题;倘若再将剥离出来的言论进行有倾向性的概述,其可信度更是值得怀疑。

“集体性失明”作者在论述中国学术界理论缺陷时说:“有趣的是,在镜像思维影响下,中国学者想当然地认为,美国对外政策也是受现实主义主导的”,并直接引用“现实主义在美国当前对华政策中是起主导作用的”来论证。其实,根据文中相对应的脚注,引文作者并没有说这样的话,其原文是:“现实主义的外交政策更多地受到现实利益的左右,这是对有关国家当前对华政策起主导作用的。中国意味着机会,意味着经济利益。所以多数国家在当前和今后一段时间内,还是偏向于认为中国是个积极因素。这也是支配美国对华政策的确定因素。这也就是为什么说目前总体上形成了一个对我们偏于有利的形势,一个我们可以利用的机遇期。”③《现代国际关系》,2002年,第11期,第20页。显然,引文作者在深刻洞悉美国对华政策“确定因素”的基础上,在“9·11事件”一年后不久就准确地预见到了中美将深化合作的“积极”、“乐观”而非“消极”、“悲观”的前景。在中美关系历经20世纪90年代的跌宕起伏以及2001年的“南海撞机事件”后,能够得出这样的判断,现在看来,不能不令人折服。

“集体性失明”一文接着说:“恰恰相反,当现实主义理论在中国日益占据主导地位的同时,自由主义却主导着美国。”作者引用2005年秋季号美国某期刊的文章来说明这个观点。姑且不看该美国学者说的究竟是什么,只要想一下美国连续发动两场战争后在2005年下半年处在一种什么样的国际环境,就不难理解这一外文文献放在这里有多么不合适;姑且不论美国学者亚伦·弗里德贝格是自由主义者还是现实主义者,看看他被引文章的内容就知道引文放在这里是否很有说服力。弗里德贝格确实在文中说过“在外交事务中,大部分美国人是自由主义者”,不过他的原话接着是句号而不是逗号;他的文章是讨论中美关系未来走向,罗列了自由主义、现实主义、建构主义三种理论流派,并对三种理论流派进行了相关界定。他说:“在这个问题上,可能把期望冲突与对抗的确定为自由主义者,相信(中美)关系将基本稳定与和平的为现实主义者,相信两者都有可能的为建构主义者。大体上,三种理论流派的每一种(都)有两个变体,一个对中美关系的未来基本乐观,另一个明显悲观。”④Aaron L.Friedberg,“The Futture of U.S.- China Relations”,International Security,Vol.30,No.2,Fall 2005,p.10.在通篇文章中,弗里德贝格并不是分析美国发动阿战和伊战时是什么理论流派起主导作用的。

“集体性失明”在评述“方法”问题时说:“精细的历史分析往往能得到可信的结论,这也是该分析方法历久弥新的根本。例如,一位学者通过分析阿富汗独立外交传统,指出未来阿富汗不可能一边倒向美国……”但作者并没有举出一个可信的“精细的历史分析”的案例,而是采用了一组“专家笔谈”中的一个例子,该“笔谈”不足两页,①《西亚非洲》,2002年,第1期,第13-14页。很难让读者领略其“精细”之处。

三、对于观点的质疑

“集体性失明”在文章末尾说:“国际关系作为一门学科要专业化、科学化,必须依靠理论、方法,必须积累大量的案例研究,必须研究具体、实在的问题。”这一观点本身没有什么问题,在学术界也不存在多少争议,实际上也是当今中国众多学者正在进行的事业。如果说学术界有争议的话,那就是使用什么样的理论和方法的争论。这是其一。另一方面,国际关系学又是一门应用性较强的学科,除了科学性之外,还有艺术性的一面。这就是人们常说的“国际关系既是科学又是艺术”。科学性与艺术性相辅相成,共同推动国际关系学科的发展。

“集体性失明”通过有倾向性的材料选择和对有关材料的剥离式使用、处理,以似是而非的实证主义分析方法为手段,几乎全盘否定十年前中国学界对伊战和阿战的研究成果,并由此推断中国学界几近“没有理论”,进而批评辩证逻辑,宣扬实证主义分析方法和精细的历史分析方法,主张排除政治干扰研究具体、实在的问题。文章的中心似乎是主张国际问题研究必须坚持实证主义分析方法和精细的历史分析方法,特别是后者,但是并没有明确究竟以什么理论为指导进行研究。

作者在文章的“内容提要”中说,“中国传统的思维方式、马克思主义理论和方法及西方国际关系理论无序混杂,构成中国国际问题研究奇形怪状的基石”,但并没有说明要以什么理论为基石才能摆脱这种奇形怪状的乱象。文章的“理论”部分也没有对应该坚持以什么理论为指导展开说明。值得注意的是,文章的“逻辑”部分在对辩证逻辑进行4个方面的“深刻”批评后,最后说:“更可怕的是,过去30年中国国际关系理论都是从西方成批引进的,都是建立在形式逻辑之上的,造成了理论与逻辑思维的脱节,形成了中国国际关系学的非驴非马形态。”照此逻辑是否就认为:如果改用形式逻辑,那么中国的国际关系学就会摆脱这种“非驴非马”、“非中非西”的乱象呢?作者没有明说。

需要指出的是,马克思主义理论不是简单的辩证逻辑,而是辩证唯物主义。照唯物论思考至少有这么几层意思。首先,客观事物是怎样就怎样。唯物论特别强调尊重客观事物,不是“不关注事物本身的名词性、属性”,不关注“确定性”。相反,是把确定性放在首位,重视对标准的确定。模糊性、模棱两可,绝不是唯物论。其次,具体问题具体分析。简单、率性、随意性,从理论到理论,玩弄逻辑游戏,与“具体问题具体分析”背道而驰。无论从哪一个角度看,唯物论都不会排斥、更不会“缺乏对细节、具体路径的实证研究”。第三,事物是普遍联系的。辩证唯物主义反对把具体事物从其具体的情境中割裂出来孤立、片面地认识,强调要将具体事物置于其复杂的社会关系、社会联系中进行深入思考。而这种社会关系、社会联系包括政治、经济、文化、社会、思想等诸多方面,是一个整体。局部与整体、主要矛盾与次要矛盾、矛盾的主要方面与次要方面等关系都是普遍联系的关系。抛开事物的整体性去研究具体、细节的问题,很有可能得出的是错误的结论。第四,事物是运动发展的。唯物论关注“确定性”,但反对绝对静止地看待事物,而是关注事物的起因、进程和结果,关注对内因与外因、相对与绝对、一般与特殊等维度的具体分析。国际关系瞬息万变,作为研究人员,唯有紧密跟踪其运动变化的具体信息,尽可能多维度地审视,并不断地在具体研究中反复修正和完善研究的成果,才能越来越接近“发现”其运动变化的内在轨迹。一劳永逸、毕其功于一役的理论和研究方法是不存在的。

以马克思主义理论为指导,充分汲取中国传统文化和西方国际关系理论的优秀成果,深入研究国际关系发展演变的历史,紧密关注国际关系的现实动向,应该是中国国际问题研究深入发展所必须坚守的前提条件。改革开放以来的中国学术发展历程表明,坚守这一前提条件既是可行的,也是有效的。

此外,国际关系学科的应用性功能决定了国际问题研究的成果既有可能被本国政府、社会团体等所重视,也有可能被别的国际社会行为体所重视,由此影响国际关系的发展走势。因此,在加强国际关系学科研究的专业化和科学性的基础上,中国的国际关系学者还应该敢于“发声”、敢于“亮剑”,旗帜鲜明地维护中国的国家利益和世界的整体利益。从这个层面思考,国际问题研究还应该重视其艺术性。艺术性是一个很复杂的问题,更侧重于操作层面,既不能简单地用“理性”进行解释说明,也不能离开具体的实践。国际关系的艺术性特质决定了这门学科从来就不排斥“灵感”和“顿悟”。灵感和顿悟尽管可能省略了理性思维的某些阶段,但绝不是空穴来风,而是建立在对现实客观世界的长期观察之上,是对具体、实在的国际问题进行深入思考的产物,是实践的结果。

结语

“集体性失明”主要是想探讨中国国际问题研究何去何从的问题。作者对中国国际关系理论发展的关心是可以理解的,但文章“破”多“立”少,实际上难以解决实际问题,在提供正能量方面难以起到应有的作用。以偏概全,否定大多数,“休克式”反思,对学术交流起不到好的作用,相反极易引起思想混乱。中国改革开放的时间还不长,从地区性大国迈向世界性大国的时间更短。这种特殊的国情决定了中国学者要深刻认识真实的世界还需要较长的一段路要走,而在此基础上的国际关系理论研究则需要付出更多的艰辛。但是,椎轮为大辂之始,只要学者们满怀信心,循序渐进,迎难而上,随着中国对外交流的蓬勃发展,中国在国际舞台发挥作用经验与教训的增多,中国的国际问题研究也必然会迎来大发展、大繁荣的新时期。○