中国现代歌谣研究的分类问题探讨

刘继辉

(西北民族大学 文学院,甘肃 兰州730030)

分类是研究者认识研究对象的一种手段。他们依据不同的目的,对研究对象的性质、形态与表现形式的异同进行总体上的分类处理,从而使人们更清晰、更系统地认识事物。建立在结构学与形态学发展基础上的分类学就因运而生,被应用在许多现代学科的研究体系中,并发挥着重要的作用。正如张紫晨所说,“任何一种学科在处理其考察对象时,首要的步骤就是分类。分类学的建立与分类体系的完善程度,标志着该学科的成熟程度”。[1]歌谣分类是现代歌谣研究的重要问题,也是歌谣学不可或缺的组成部分。早在现代歌谣学诞生之始,北京大学歌谣研究会所主持的《歌谣周刊》上就刊登了数十篇有关歌谣分类的文章,引发了学术界对歌谣分类问题的探讨。以周作人、顾颉刚、邵纯熙为主的歌谣分类方法代表了当时歌谣分类的三种理念,影响了当时一大批歌谣搜集和研究者。他们的分类方法看似合情合理,但在实际的操作中困难重重,引起了人们颇多争议。

一、周作人的“六分法”

周作人是近世歌谣征集活动的发起人,也是现代歌谣研究的先驱者。对于歌谣搜集和研究中出现的一些问题,他都鲜明而独特地提出自己的看法,及时地影响和引导歌谣研究。1922年4月13日,周作人在《晨报副刊》上以仲密为笔名发表了一篇题目为《歌谣》的文章,后又改名为《自己的园地·歌谣》转发在1923年《歌谣周刊》第十六期上。在这篇文章中,周作人就歌谣分类问题发表了自己的见解,提出了著名的“六分法”。这种分类方法“在当时的歌谣研究中属发人之所未发之作,占了学术研究的首倡之功”;[2]而且它影响了一大批学者对歌谣分类问题的探讨。

早在周作人提出歌谣的“六分法”之前,一些对歌谣搜集和研究感兴趣的学者就注意到,“无论是搜集、保管,还是研究,都痛感到没有科学的分类,事情就难以进行下去了。所以,歌谣分类问题因搜集工作的现实需要而被提到了歌谣研究会的议事日程上来”。[2]如顾颉刚在家乡苏州搜集吴歌时,就与魏建功、沈兼士等人进行关于歌谣搜集过程中所遇到问题的书信来往,探讨了诸如记音,分类等问题。1921年,沈兼士在给顾颉刚的一封信中谈到自己对歌谣分类问题的看法,他说:

民歌可以分为两种:一种为自然民谣;一种为假作民谣;二者的同点,都是流行乡里间的徒歌。二者的异点,假作民谣的命意属辞,没有自然民谣那么单纯直朴,其调子也渐变而流入弹词小曲的范围去了,例如广东的粤讴,和你所采苏州的戏婢十劝郎诸首皆是。我主张把这两种民谣分作两类,所以示区别,明限制,不知你以为何如。[3]

沈兼士所谈到的民谣分类只是民谣这种体裁的范围界定问题,而不是民谣内部的分类;而且所谓的“假作”与“自然”两个概念模糊笼统,在实际的操作中很难把握。而周作人的“六分法”在某种程度上解决了当时学者们在搜集和研究中的混乱问题,为歌谣的进一步研究扫清了障碍。

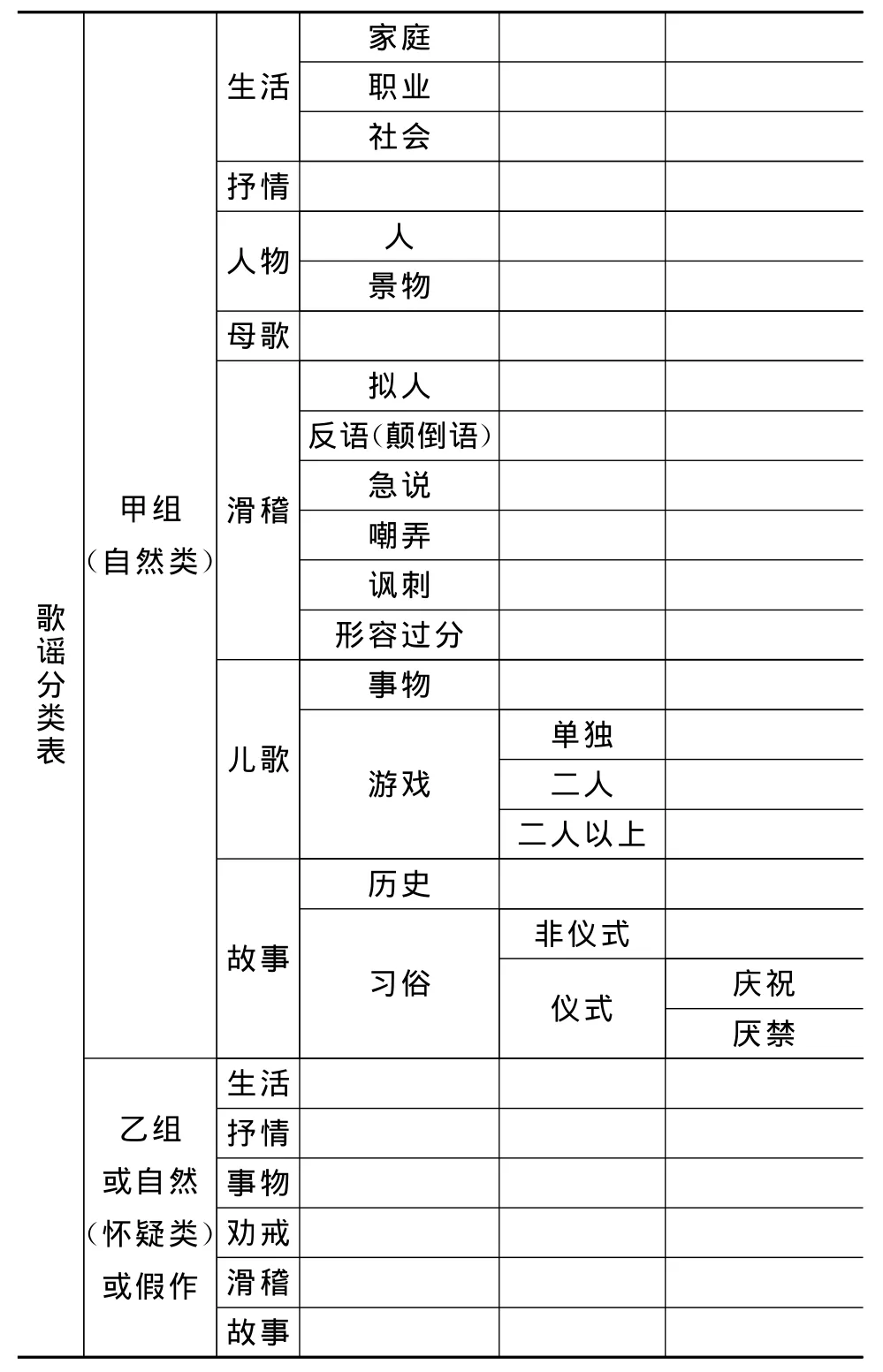

周作人以歌谣题材为标准,在民歌的总名下将歌谣分为六类,即情歌、生活歌、滑稽歌、叙事歌、仪式歌、儿歌;又以歌的性质将儿歌分为事物歌和游戏歌。同时,他又对其中一些歌谣分类类型进行了阐释,比较清晰地指出每一类的内容和它们的大致范围,从而使这种分类方法更加实用,便于人们的实际操作。(如表1所示)

表1 周作人的歌谣六分法

表2 白启明歌谣分类表

周作人的“六分法”是建立在歌谣题材基础上的,具有一定科学性。它克服了其他分类方法过于简略笼统或失之繁琐芜杂的弊病,比较系统、清晰地将各种歌谣分门别类地展现在人们的面前。这种分类方法自进入歌谣研究领域后立刻产生了很大的影响,被当时认为是“大体上比较的最适用”一种。白启明、黄韶年、朱自清、方天游等学者在歌谣分类问题上都借鉴或参考了周作人的分类方法,根据各自的认识进一步完善了歌谣分类体系。

白启明在歌谣研究方面做出了突出的贡献,也是首先呼应歌谣分类讨论的一位学者。他在认真思考和具体实践后,认为周作人的分类方法是“大体上比较的最适用”的,并在此基础上提出自己的歌谣分类体系。他写道:

现在且将我的分类,效效颦,学学步,也列个表,以供研究歌谣的先生们的参考。但是还有几句要紧的声明是:这个分类,大体上采取周仲密先生的办法;我绝不敢说“这是一条极长的线”,不过这是我的研究成果,觉得这个法宝,对我所对敌之三头六臂姓歌名谣这位豫宛(河南西南部)家乡的神仙,尚能用得出,拿得住,使他俯首帖耳,归降于我。[4](如表2所示)

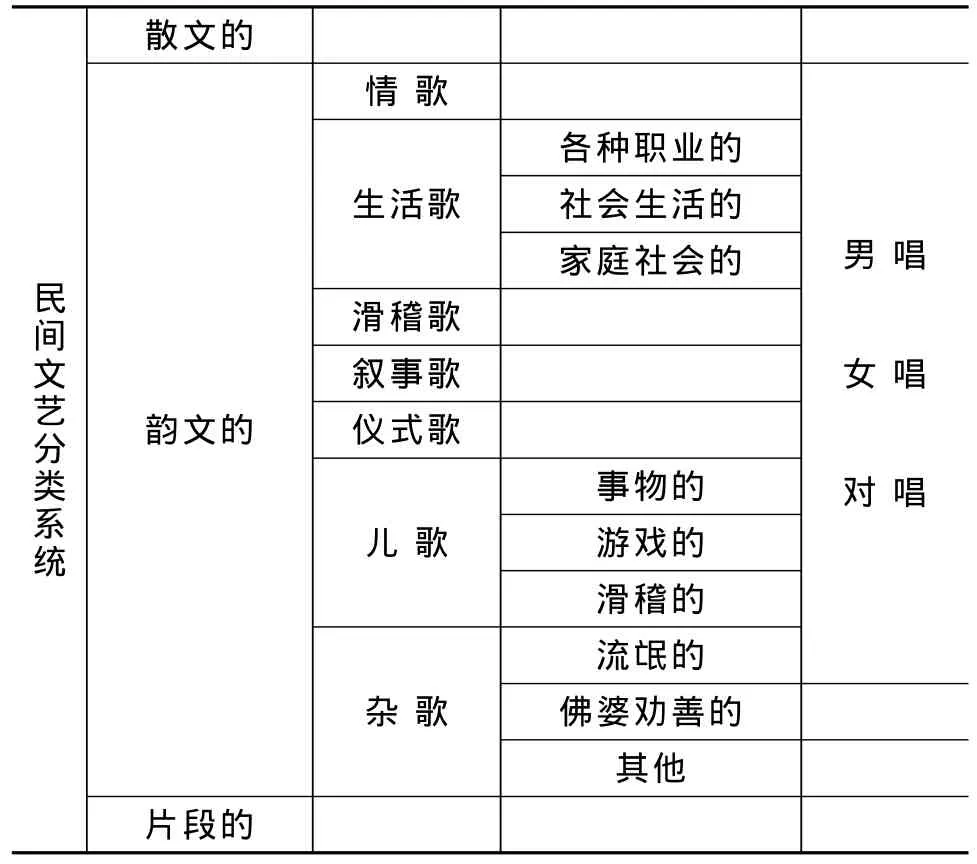

黄韶年是20世纪30年代民间文艺研究的集大成者,在民间文艺研究的一些问题上提出了自己的看法,其中有些涉及到歌谣研究的问题。他在《民间文艺的分类——赵景深钟敬文诸友指正》一文中列举了自20世纪以来流行的几种民间文艺的分类方法。他在谈到民间文艺分类时曾说,“周的歌谣分类,可算是比较完备”;又说“如上面所讲歌谣的分类,周作人的是横,顾颉刚的是纵。因为纵横两下明白后,一切的内在我们都可以明白得像自家人的手掌一样”。[5]因此,他参照前人的分类方法和分类标准将民间文艺分为散文、韵文和片段三个类型。其中韵文部分专指歌谣的分类(如表3所示)。

表3 黄韶年的民间文艺分类系统

朱自清在《中国歌谣》一书中列举了中外多种歌谣分类方法和分类标准。在民歌分类方面,他经过对比分析,最终吸取了周作人的分类方法和分类标准,确定以“《歌谣》一文中的分类为主”[6]的分类体系。其中,周作人的歌谣分类标准成为朱自清歌谣分类体系的标准,而对周作人的分类体系有所补充和细分化,对具体的每一种类型进行解释和举例证实(如表4所示)。

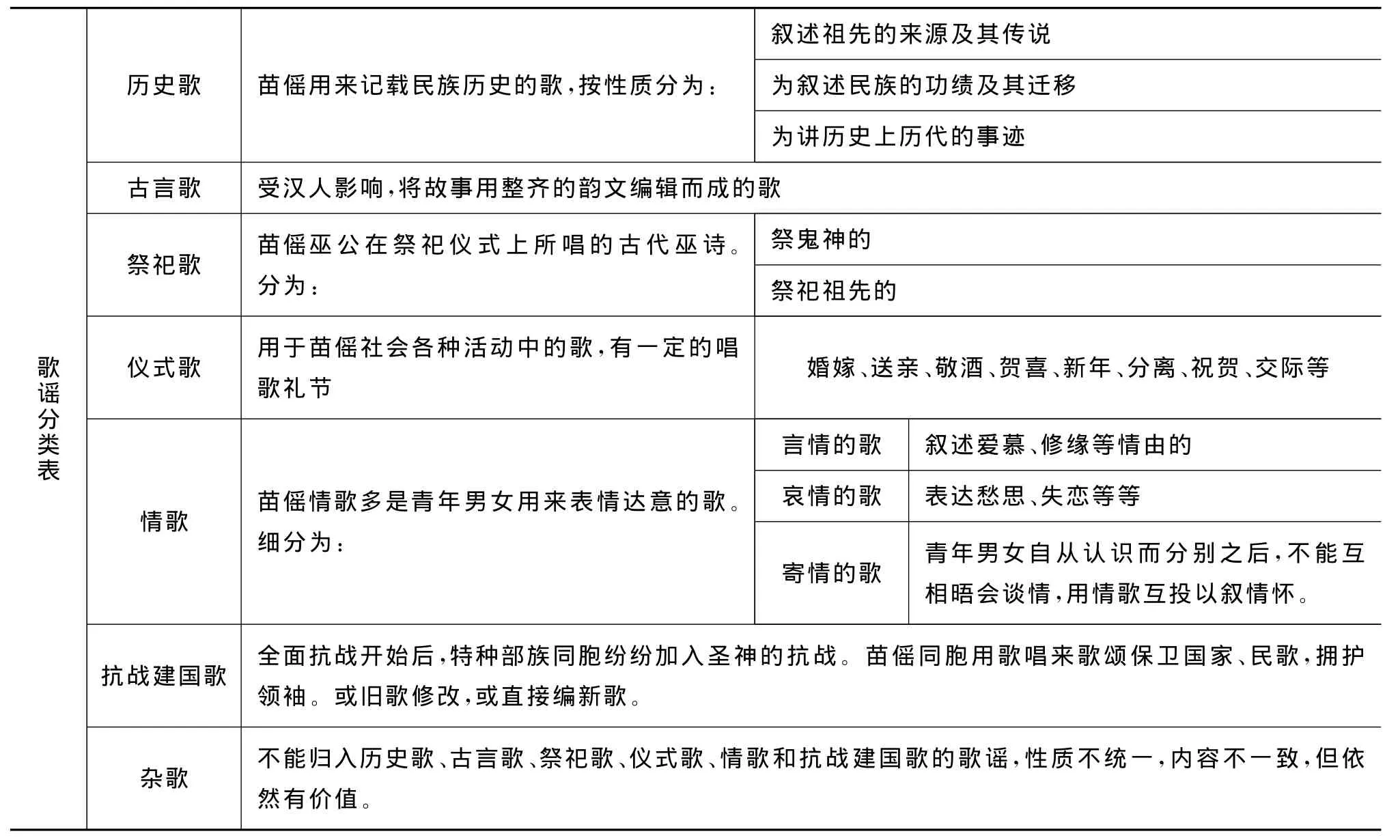

方天游在《中国歌谣研究》一文中完全参照周作人的歌谣分类标准和分类方法,并以大量古今歌谣材料形象地说明周作人的分类体系具有很强的实际操作性和清晰便捷性。陈志良在所编《广西特种部族歌谣集》的上部《广西特种部族歌谣之研究》中参考周作人的歌谣分类标准,依据事实材料,将流传在广西少数民族民众口头的大量歌谣分为七类,即历史歌、古言歌、祭祀歌、礼仪歌、情歌、抗战建国歌、杂歌(如表5所示)。这种分类方式在一定程度上完善了中国歌谣分类体系,极大地推动了人们对少数民族歌谣的认识和研究。

表4 朱自清对民歌的分类

表5 方天游的歌谣分类表

尽管周作人的歌谣分类标准和分类方法产生了很大的影响,带来歌谣分类上的便捷和实用,但在当时的研究过程中,学者们还是发现他的分类体系存在着某些不足之处。林敬之曾指出,“周作人先生的分类不统一,并有许多缺点,自称上当不小”。[7]这些不足主要表现在两个方面:首先,对歌谣种类估计不足。何植三曾指出,周作人在民歌总名下将其分为六大类,“似可把民歌包括无遗,但找鄙见似还待商榷,还可加一类乞颂歌”;因为在“浙江诸暨有一种木铎,似一种类似的乞丐,以理知的谚语缀成颂歌,专在民间劝人向善,得点钱米以维持生活。”“如归之生活歌类,它既不是描写自己生活,不过赖以维持生活;归之滑稽歌类,而木铎歌只有严肃氛味,扫地歌亦无多大的滑稽,其他更不容易归了。我想不如再立颂乞歌一类,以收容之”。[8]在黄韶年、朱自清等学者的分类中,他们也在周作人的六大类基础上依据实际的需要加入其他种类。如黄韶年把无法准确判断的歌谣归入“杂歌”类,朱自清在民歌类的后面添加了“猥亵歌”和“劝戒歌”两类。

其次,对歌谣分类解释的商榷。黄韶年在分析周作人的歌谣分类时指出,“他的解释,以谚语归入仪式歌,以谜语归入儿歌的事物歌里,我却以为不然。谚语乃是一种民间的习语或格言,虽然它也用歌谣的形式,可是有了‘主情’和‘非主情’的区别就可以完全独立了,而且未始没有与歌谣形式不同的谚语罢?至于谜语,诚如原文所说:‘事物歌包含一切抒情叙事的歌,谜语其实是咏物诗,所以也收在这里边。’然而,谜语的特点乃在谜,并不是在咏物。只以咏物诗来说尽谜语的一切,那么,谜语的价值——推敲作用就取消了”。[5]叶德均也指出,周作人的歌谣分类有两处存在讨论的必要。一为谚语采用歌谣的形式,又与占候歌有联系,而归于仪式歌。他提出“不能因为形式同而硬摆入一种之内”。二为“把谜语附在事物歌里;其实谜语是有推敲作用的,不能因咏物的关系入事物歌里”。[9]

从哲学意义讲,实质是指某一对象或事物本身所必然固有的属性,是从根本上使该对象或事物成为该对象或事物的特定属性。就歌谣本身而言,最能体现歌谣本质特性的是表现歌谣主题的题材;它是体现主题思想完整的具体生活材料,是主客体的完美统一。周作人的歌谣分类体系是“在民歌这个总名之下”以实质为分类标准而建立起来的,从文体的内部解决歌谣分类问题。这种分类标准和分类方法打破了传统分类方法的不确定性和主观性,具有很强的学科意义和现实意义。

二、以顾颉刚为首的“歌者”分类法

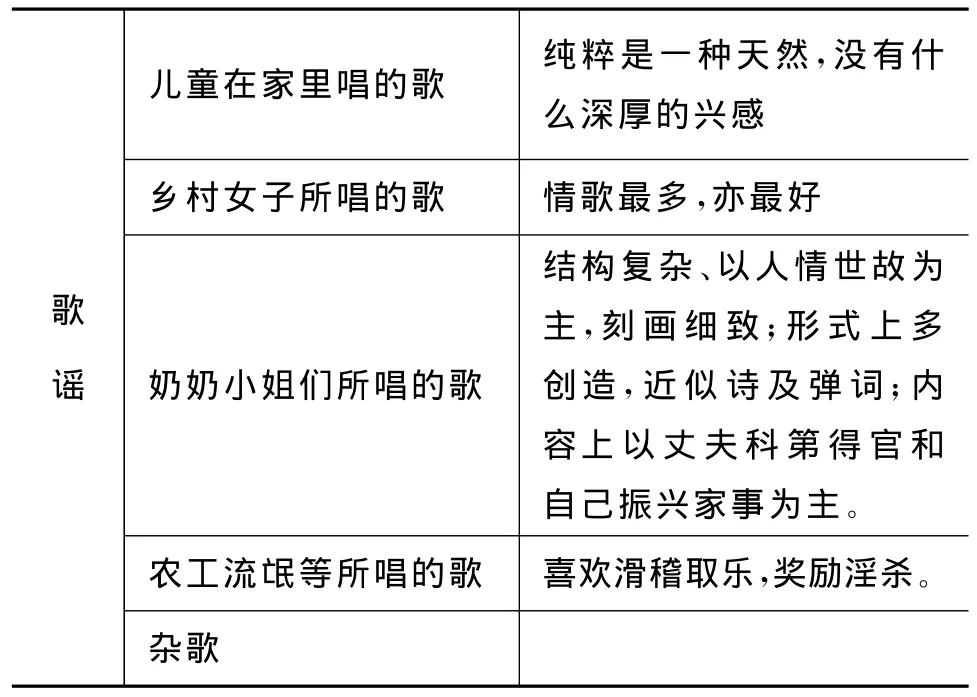

所谓歌者,是指歌声发出的源头,即唱歌的人。黄韶年在《民间文艺的分类》一文中解释为“发出的人”。作为一种分类标准,它最先出现在《古谣谚》中。《古谚语凡例》说道:“谣之名录甚多,就大纲言之,约有数端。是故或称尧时谣、周时谣,或称秦时谣、汉时谣,此以时为标题者也。或称长安谣、京师谣、王府中谣,或称鄰郡谣、二郡谣、天下谣,此以地为标题者也。或称军中谣、诸军谣,或称民谣、百姓谣、或称童谣,儿谣、女谣、小儿谣、婴儿谣,此以人为标题者也。今遇凡称谣者,悉行采录。若夫谣字有或作譌字者,今定从谣字。谣字有误作讹字者,今亦改谣字。俾阅者无疑。”[10]后来,朱自清在《中国歌谣》一书中将“歌者”作为歌谣分类的标准之一纳入中国传统的歌谣分类体系中,并指出“歌者,古谣谚凡例所谓‘此以人为标题者也’,便是如此。”随后,他又指出顾颉刚所编《吴歌甲集》就是按照“歌者”的分类标准将民歌分为五类。将“歌者”作为分类标准以研究近世歌谣始于顾颉刚,又得到蒋善国、董汰生等学者的实践与创新,从而在当时歌谣研究领域产生一定的影响,推动了中国现代歌谣研究。

表6 顾颉刚对歌谣的分类

顾颉刚是中国现代歌谣研究的奠基者。他的歌谣搜集和研究源于北京大学歌谣征集处的征集活动。在歌谣征集处的影响下,他于1919年在家乡苏州向家人和亲戚搜集吴歌,陆续在《晨报副刊》和《歌谣》周刊上发表。正是在搜集吴歌过程中,他发现了一些诸如记音、分类等问题,并在与沈兼士、魏建功等的信件中提出自己的看法。1920年11月,顾颉刚在《晨报》发表一篇题目为《吴歈集录的序》文章。在这篇文章中,他不仅谈到搜集吴歌的动机和吴歌界限,而且提出了歌谣的分类,“我现在所采集的,只是——(1)儿童在家里唱的歌,(2)乡村女子所唱的歌,(3)奶奶小姐们所唱的歌,(4)农工流氓等所唱的歌,(5)杂歌”。[11](如表6所示)这种分法方法是顾颉刚在具体的实际搜集过程中思考的结果。他发现以歌唱的人为标准对吴歌进行分类,能够更清晰地认识吴歌及吴歌价值。我们无法证明顾颉刚的分类标准是否借鉴于《古谣谚凡例》中“此以人为标题者也”,但我们不能否认这种分类标准符合事物分类的目的,而且在实际操作中的确收到很好的效果。这种分类标准和分类方法的问世对当时歌谣搜集和整理产生很大的影响,从某种程度上加深人们对歌谣价值的认识。

董汰生在《重订山东歌谣集序》中介绍了重订山东歌谣集的原因、歌谣的性质、歌谣的价值、编辑歌谣集的态度和编排歌谣的体例问题,重点阐释了重订山东歌谣集在歌谣分类问题上一些看法。他指出,在歌谣分类问题上,是依据客观的材料决定歌谣的类别,而不是从主观方面预先设定若干标准。因此,他打破原有的《山东歌谣集》以县为标准的分类方法,摒弃别人的分类法,从歌谣材料的角度入手,构建了以歌谣属性和歌谣性质为标准、内涵与外延相结合的歌谣分类体系。他写道:

根据各种歌谣的意义、态度及口气,而发现各首的属性——就是何者属于成人创作或成人所喜欢唱的;何者属于妇女创作或代表创作而为妇女所喜欢唱的;何者属于儿童创作或代表创作而为小儿女所喜欢唱的。復次依心理学的常识,推求各个歌谣产生的动机,来决定她的性质的区别。……判定歌谣创作的动机,不外人类感受外界的刺激和现象,而产生的情感的发抒及经验的表现。

在性质方面,分为发抒情感,表现生活经验、吟咏自然、游戏、娱乐五类。同时復因成人、妇女、儿童生活不同,心理不同,所需要的教育也因之不同,为便利研究利用计,势不能光依性质分类,而把这三种人的歌谣都混合在一起。因此我们的分类,遂拿成人、妇女、儿童作为外延,而以性质的分类作为内包。而且我们的态度纯粹依据材料的需要,来作说明,解释的分类,因为上述三种人生理既各不同,则其感情,经验也就互异,所以对他们的分类名称及类别的多少,也略有出入,不过性质上总不出上述五类的范围。(如表7所示)

……

本集既按材料的需要来分类,嗣后如发现上述歌谣(指还未搜集到的如婚姻、祭祀等仪式歌以及情歌)则本集的分类,在外延方面虽不变动,但在内包方面或有增加类别的必要。[7]

董汰生的歌谣分类方法源于歌谣整理的实际需要,具有很强的实用性。它不仅能够体现歌谣的地方性特征,而且还带有明显的时间性,更突出了歌谣的价值和研究意义。同时,这种分类方法还有效地回应了歌谣分类的不稳定性,可以在基本原则下根据实际歌谣材料局部调整歌谣分类,以达到歌谣研究的目的。

表7 董汰生对歌谣的分类

蒋善国是中国现代学术研究中一位博学多才的学者,他不仅在语言文字学领域建立了汉字研究的科学体系,而且还在其他研究领域有所建树,如文学、诗学、经学等。朱志行在《歌谣的研究》一文中列举了周作人、白启明等人的歌谣分类方法,重点介绍了蒋善国的歌谣分类方法。蒋善国把歌谣分为成人的文学、女人的文学、儿童的文学三大类(如表8所示),这是基于不同性别、不同时段的人们所表现的情感不同的基础上的。正如朱志行所说,“蒋善国先生把歌谣分成三类:①成人的文学、②妇女的文学、③儿童的文学。因为歌谣的表现,就是男女、儿童的心情的流露,家庭社会里的种种现状。”[12]随后,他又依据歌谣表现主题的不同,对成人的文学、妇女的文学、儿童的文学进行细分;如成人文学的情歌,妇女文学中的生活歌,儿童文学中的催眠歌、游戏歌、知识歌等。这种分类方法“比较新鲜些、概要些”,同样也简单些、操作性强些。在浩如烟海的歌谣材料中,依据这种分类方法能够先从总体上将各种类型的歌谣剥离开来,为歌谣的进一步研究提供便捷。

尽管以上三位学者在歌谣分类上有着某些不同之处,但我们不可否认他们的确有许多相同之处。他们都是在歌谣搜集和整理的过程中提出的分类方法,具有很强的实用性和操作性。他们都是以不同身份、不同性别、不同年龄的人为标准对歌谣进行总体分类。如同董汰生所说,“成人,妇女,儿童生活不同,心理不同,所需要的教育也因之不同”,就会唱出不同种类的歌谣。同时,我们也认识到,以人作为分类标准过于简单,过于单纯,只能作为歌谣分类标准的一种辅助,被纳入其他的分类体系中。黄韶年认为,周作人的歌谣分类是横的,而顾颉刚的歌谣分类是纵的;“周作人的是横,顾颉刚的是纵。因为纵横两下明白后,一切的内在我们都可以明白得像自家的手掌一样,若果照这样来编出,我相信能够编成令人很满意的册籍”。[5]因此,他在按照周作人的分类标准后又指出每类歌谣是属于何者所唱,从而使歌谣分类更加明确。

表8 朱志行对歌谣的分类

人的身份不同,歌谣就不同,类属亦不同,是顾颉刚在吴歌整理中所得出的分类方法;董汰生以歌谣意义、口气或所描写的生活态度判断歌谣的属性;蒋善国则基于“男女儿童的心情的流露,家庭社会里的种种现状”不同而作出属于成人文学或妇女文学或儿童文学的评判。但他们都是围绕着以人为标准对歌谣进行分类的,强化人在歌谣分类中的作用。尽管这种分类标准存在着某些缺陷或不足,但是我们也不可否认这种方法对当时歌谣的搜集和整理带来便利,也为后世的歌谣研究开辟了道路。

三、邵纯熙的“七情”分类法

邵纯熙不是第一位在中国现代歌谣研究中提出歌谣分类问题的学者,但他却首次详细地阐述了自己所提出的歌谣分类的方法和标准。他在《我对研究歌谣发表一点意见》一文中提出“依七情的分类法编次之”的歌谣分类标准。“七情”分类法源于他对大自然的感悟。他认为,人类初天地之间,耳鼓中充斥自然的音响,可以感受到一年四季的声音变化。春天鸟鸣、夏天雷响、秋天虫叫、冬天风嚎,正所谓“以鸟鸣春”、“以雷鸣夏”、“以虫鸣秋”、“以风鸣冬”;又加之雨声磅礴淅沥、溪涧水声淙淙泊泊、海洋潮声澎湃、犬吠、狼嚎等等。自然界声音的复杂,感染于人类情绪的变化。他写道:

人类的情绪,于不知不觉间,起了一种感想。遇着欢喜的事情,便唱出一种语调,表现欢喜的状态。遇着忿怒的事情,复唱出一种语调,表现忿怒的状态。如是则悲哀时表现悲哀,恐惧时表现恐惧,亲爱时表现亲爱,恶憎时表现恶憎,欲望时表现欲望。所以农人在田野间,高唱秧歌,渔人在江湖间,高唱渔歌。闺女小孩则在房屋里唱歌,游人旅客则在深林旷野唱歌。都是大自然的音响,以为誌喜遣怒举哀示惧示爱泄恶排欲之具。消磨可喜可怒可哀可惧可爱可欲之事情。[13]

邵纯熙认识到,歌谣起源于人类内在的情绪波动,而歌谣的不同是由于人类基于特定的职业、在特定的时期和特定的环境中中所发出的表现当时特定心情的声音。从某种意义上说,歌谣应该是以表现人类心情的不同来区别彼此。

在确定歌谣分类的主体标准后,邵纯熙又对歌谣二字的意义进来了诠释。他指出,曲合乐而唱谓之歌,谣则是无章曲的徒歌;所以歌与谣有区别,不能混淆。因此,歌谣的一级分类应该为民歌、民谣、儿歌、童谣。正如他自己所说,“我想歌谣二字既如上述的不同,而歌谣的性质,又有自然和假作的,不如分为民歌民谣儿歌童谣四类”。

邵纯熙以歌、谣为纬,以七情为经,将表现“欢喜状态”、“忿怒状态”、“悲哀状态”、“恐惧状态”、“欢爱状态”、“憎恶状态”、“欲望状态”的歌谣分别归入“喜字”“怒字”“哀字”“惧字”“爱字”“恶字”“欲字”类中。在实际的操作中,先将属于歌者归入歌类,属于谣者归入谣类;再以七情中字进行分类,而后将相同类别的集合在一起(如表9所示)。这就构成了他所谓的歌谣分类模式。

表9 邵纯熙对歌谣的分类

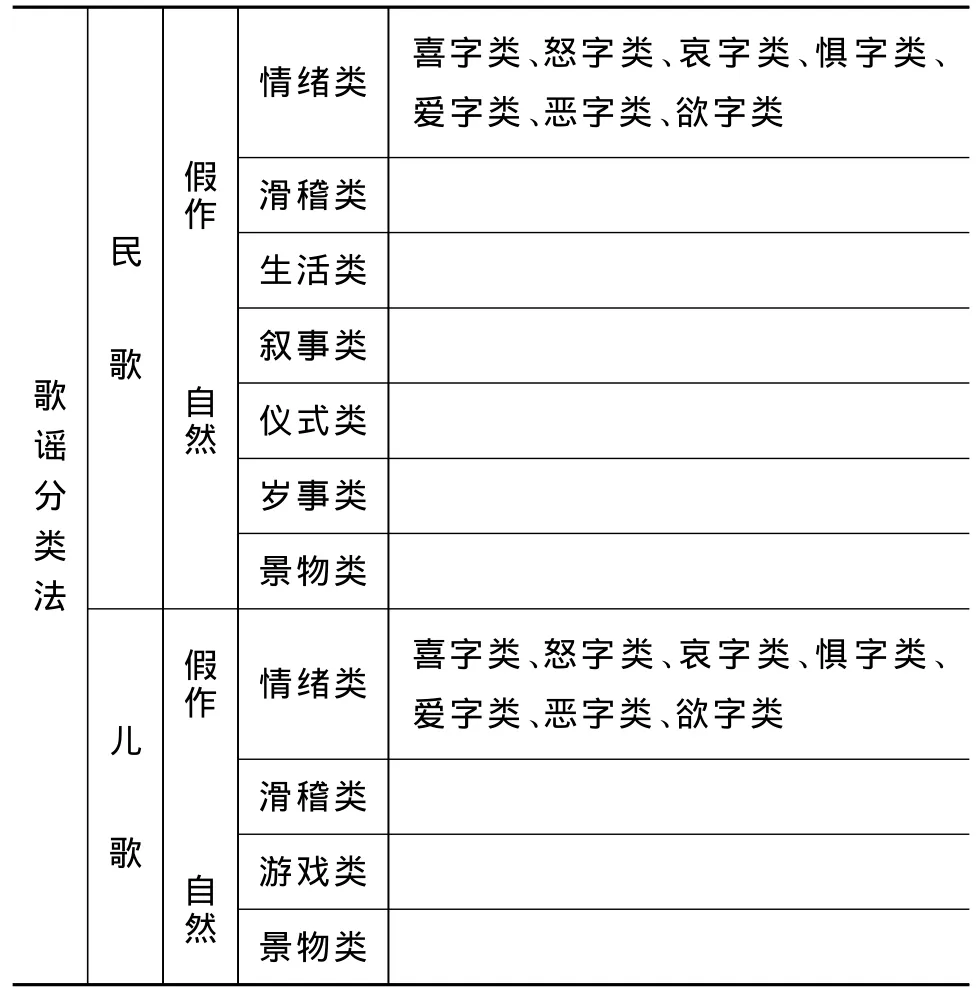

随后,邵纯熙在《歌谣分类问题》一文中对歌谣的七情分类法进行了修改。他吸取了白启明关于“歌谣”的解释,由民歌儿歌民谣童谣四类更改为民歌和儿歌两类;又参考了沈兼士和周作人的分类方法,依据自然与非自然及实质(题材)的标准,对歌谣进行进一步分类。修改后的歌谣分类方法是将歌谣“分为民歌、儿歌两大类,每类又分假作民歌、自然民歌两部分,包括情绪类、滑稽类、生活类、叙事类、仪式类、岁事类、景物类等。情绪类下再按‘七情’,细分为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七类”。[14](如表10所示)无论如何调整,邵纯熙依然固守着“七情”的分类标准,情绪类又分为喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲七类。

表10 邵纯熙歌谣分类法

邵纯熙的“七情分类法”公布后,立刻引起了学术界的关注,展开了关于歌谣分类问题的热烈讨论;同时也让当时搜集和研究歌谣的学者不得不重视他们有意回避的一些基本问题。邵纯熙比较系统地阐释了“七情”分类法的分类模式,从分类标准的确定到分类体系的形成,再到分类方法的具体操作,实现了由理论到实践的完美结合。与此同时,他建立在人类感情基础上的歌谣分类方法也存在着某些值得商榷的问题。正如白启明所说,“我对邵君分类的研究,绝对赞成;至于分类的方法,就不敢苟同了”。[15]

对邵纯熙“七情分类法”的争议主要集中在两个方面。其一是对歌谣分类标准的质疑。首先是肯定七情分类法的有效,同时也指出这种分类方法的局限性;不是所有的歌谣都表现人类的情感,如记载族群发展历程的历史歌。正所谓“歌谣是情意的表现,用七情去驾驭他,当然有好些可就范围,但是不受这个羁绊的,也正自多多”。[15]其次是七情界定模糊,无法准确地判断某些歌谣的情愫归属。再次是现代学术研究的态度问题,即七情分类法是建立在主观基础上的分类方法,带有强烈的个人色彩,实际操作难度大,普及困难,不符合现代学科研究的要求。正如刘文林所说,“1.科学的态度是客观的,不是专凭主观的。2.科学的分类必须明确”。[16]

其二是对歌谣二字的认识辩解。邵纯熙以“曲合乐曰歌,徒歌曰谣”为依据,将歌谣分为歌与谣,“今歌谣周刊所登,特定其名曰民歌选录、儿歌选录。我以为其中所登录的,未必皆为曲合乐之歌,大概是谣据多数”;随将歌谣分为“民歌民谣儿歌童谣四类”。[13]常惠指出,《歌谣周刊·要目》中的“民歌选录”“儿歌选录”是出于习惯而采用的,并非所谓的谣多于歌。白启明也指出,中国文献记载中不仅有“曲合乐曰歌,徒歌曰谣”之说,还有“考上古之世,如卿云采薇。并为徒歌不皆称谣,击壤叩角,亦有可歌,不尽比有琴瑟——则歌谣通称之明验也”的话。因此,他认为,“以我个人的意见,歌谣的严格区分,历史中字义方法的讲法。若普通所说的歌谣,就是民间所口唱的很自然很真挚的一类徒歌,就不会合乐;其合乐者,则为弾歌,为小曲——这些东西,我们久主张当另加搜辑,另去研究;不能与单纯直朴的歌谣——徒歌,混在一块……邵君四项的办法——民歌民谣儿歌童谣,实可括为两项——民歌儿歌。”[15]刘文林指出,分类应该是歌谣同中求异、异中求同所得出的结果,而不是硬造一个表面周密严谨的系统,硬将歌谣放进去。“所以我以为研究歌谣分类问题先不要按着歌谣两字的字义,按着我们的理想去造一个系统。必须把歌谣拿来,看看如何分才可以”。[16]因此,他提出了歌谣分类应建立在材料基础上的看法。

邵纯熙以七情为标准所建立歌谣分类体系,从某种意义上看是有一定道理的。因为歌谣是人类内在情感不自觉的外在表现,是人们在特定环境中内在情绪的发泄。《毛诗序》云:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也”。拉法格也曾说,人们往往是“在激情的直接的和立时的打动之下才唱歌”。歌谣是民众真情实感的流露,出于心性,激于真情,直率坦白,代表了广大人民的心声。自古就有“饥者歌其食,劳者歌其事”,“感于哀乐,缘事而发”之说。而从已征集的歌谣和搜集人的讲述中得知,并非所有歌谣都是民众情感的需要,也并非所有歌谣都是民众情感宣泄的一种工具,有时是迫于当时环境的需要而进行的一种表演。如何植三在《歌谣分类的商榷》一文中提到的颂乞歌“本非情感的产物……完全以歌颂为乞食之具”。[8]乞讨者在特定的时间、特定的地点,根据当时环境的需要而编唱的或恭喜发财或庆祝婚姻、寿典、生子的歌。因此,邵纯熙的“七情”分类法是主观的理想化的分类方法。这种分类方法经不住实践的考验;在实际的操作中也存在很大的困难,无法体现事物分类的目的和意义。

余 论

歌谣分类问题是歌谣研究中不可或缺的部分,是现代歌谣学的重要组成部分之一。中国现代歌谣研究源于对近世歌谣的征集。在歌谣搜集与整理过程中,学者们发现了许多诸如记录、方言方音、分类等问题,而歌谣分类成为当时歌谣搜集与整理者不可逾越的屏障问题。针对这种现状,他们从自身角度提出歌谣分类标准和歌谣分类方法,以期构建适用于现实需要的歌谣分类体系。周作人的“六分法”、顾颉刚的“歌者”分类法和邵纯熙的“七情”分类法,作为当时最具影响力的歌谣分类方法,成为学者们探讨与质疑的对象。同时,他们又纷纷效仿,或合并为一,或在原有的基础上重新阐释,或根据实际需要进行增删。通过这些方式,他们建构了许多歌谣分类体系。这就说明歌谣分类是迫切解决而又存在争议的问题。正如常惠所说,“我对于歌谣的分类问题,为了好几年的难了,在歌谣周刊出版之前,我们就为这件事很费许多踌躇,直到如今还是搁着浅呢”。[17]与此同时,我们也不否认周作人、顾颉刚、邵纯熙三人提出的歌谣分类标准和分类方法在当时所产生的巨大反响,为当时和后世的歌谣分类指明了解决的方向。然而,直到如今,学界依然在探讨歌谣分类问题,不同名目的歌谣分类体系还在不断地涌现出来。是否存在标准的歌谣分类体系?什么样的分类体系是我们所需要的?我们如何界定歌谣分类标准?这些关于歌谣分类的问题还有待我们不断地探索。

[1]张紫晨.民间文艺学原理[M].石家庄:花山文艺出版社,1991:57.

[2]刘锡.20世纪中国民间文学学术史[M].开封:河南大学出版社,2006:109.

[3]顾颉刚,沈兼士.歌谣讨论[N].歌谣周刊,第7号第4版,1923-1-28.

[4]刘文林,白启明.再论歌谣分类问题[N].歌谣周刊,第16号第3版,1923-4-29.

[5]黄韶年.民间文艺的分类——赵景深钟敬文诸友指正[J].一般.1929,7(1-4).

[6]朱自清.中国歌谣[M].香港:中华书局香港分局1976:152.

[7]董汰生.重订山东歌谣集序[J].民众周刊,1933,5(24).

[8]何植三.歌谣分类的商榷[J].歌谣周刊,第27号第1版,1923-10-7.

[9]叶德均.民间文艺的分类[J].文学周报,1929,6(301-325).

[10](清)杜文澜 辑,周绍良校点.古谣谚·凡例[M].北京:中华书局,1958:3.

[11]顾颉刚.吴歈集录的序[J].歌谣周刊,第15号转载,1923-4-22.

[12]朱志行.歌谣的研究[J].民智月报,1935,4(5).

[13]邵纯熙.我对于研究歌谣发表一点意见[J].歌谣周刊,第13号第1版,1923-4-8.

[14]吴超.中国歌谣[M].杭州:浙江教育出版社1995:56-57.

[15]白启明.对《我对于研究歌谣发表一点意见》的商榷[J].歌谣周刊,第14号第3版,1923-4-15.

[16]刘文林,白启明.再论歌谣分类问题[J].歌谣周刊,第16号第3版,1923-4-29.

[17]邵纯熙,常惠.歌谣分类问题[J].歌谣周刊,第17号第1版,1923-5-6.

- 江南大学学报(人文社会科学版)的其它文章

- 消费者对转基因食用油的认知和购买行为分析——基于无锡市消费者的调查数据