怀念峥嵘岁月中的抗大老友

吴象

一晃老友文迅去世已经快三年了。这些年来,有一件事始终萦绕于心,从来不曾放下。特别是文迅逝世后,它更是时时噬咬着我的心。这件事就是,我欠着我最好的老友之一文迅,一本书的序言,一篇为《文迅文集》所作的序言。如今,斯人已去,我唯有再拿起这支笔,写下这些回忆的文字,怀念我的文迅老友,以此来缅怀我们一起走过的峥嵘岁月,纪念我们七十多年久而弥坚的情谊。

一、友谊的开端

七十多年前,准确地说,应该是1938年8 月下旬,文迅他们六个从香港来的广东人和我们四个从上海来的江南人,同日在延安抗大总校洛川第六大队报到,被编在第十二队九班。

当时,抗日战争烽火连天,半壁河山沦于敌手,民族命运前途未卜。“不愿做奴隶的人们”,“冒着敌人的炮火前进!” 民心士气空前高昂,陕北黄土高原上的延安,在灾难深重的中国升起希望的光芒,逐渐成为人们仰慕的灯塔。但是,红军改编为八路军、新四军一年多了,他们的办事处除了很少的几个城市都不能公开,到延安去像是犯法的事,查获了可能会被秘密逮捕。成千上万的爱国进步青年,不畏艰险络绎于途,像朝圣的虔诚教徒,形成了一股充满活力的热流。到1938年夏天,只有七千居民的延安已难再容纳。于是,抗大在延安西边的庆阳和南边的洛川成立了第五、第六两个大队。编队不可能再有别的标准,够十人以上就是一个班,够四个班就是一个区队,够四个区队,一个连队的建制就成了。

第十二队驻于离城十里的蒋村。村子不大,最后几个班住处很难找。一个不住人的小偏院 ,有间放柴草的土窑,连门窗也没有,就成了九班的军营。香港来的苏孟云、陈璞、王固、文迅、陈远高、陆荆,上海来的钟琪、张鸿书、程历艰和我,大概都过惯了比较舒适的城市生活,顶多有一点在敌机轰炸下逃难的经历,面对这间放柴草的土窑,竟手脚无措,不知如何是好了。记得是张鸿书说了一句:“动手吧,同志们!这么点困难克服不了,还抗什么日,革什么命!”一下子全动员起来了。你积极 ,我比你更积极;你能不怕累,我就敢不怕脏。队长来了,笑着大加赞许,说这是革命的第一课,大家劲头更大了。他又领我们到老乡家借木条、木板、秸秆,砖头。过了一阵,门按好了,窗纸也糊好了,炕搭成了。用各人的箱子支成了两张小桌,布单一罩,蛮好蛮好的。我们兴高采烈地体会着革命第一课的滋味。

我们四个从上海来的,其实籍贯分别为浙江、江苏、江西、安徽,原来并不认识,上海沦陷前后,各自跑出来参加抗日,到延安去的强烈愿望使我们互相吸引,互相影响,结为好友,走上征途。张、钟是救国会外围组织的成员,二十岁出头。张乐于助人,有组织办事能力。钟戴近视眼镜,以理论素养见长,一路出主意靠他。程和我只有十六七岁,高中尚未毕业,热情而幼稚。香港来的文迅他们则不同,原籍都在广东潮、汕一带,是在香港读书的华侨子弟,年龄在二十上下,好几个高中已经毕业。我们四个会讲上海话,普通话也大体能够交流。老广们互相讲粤语,很流利。与别人要讲普通话,比我们还差劲得多。有的简直听不懂,必须翻译或补充。后来知道苏孟云是直接从新加坡回来的华侨,年龄更大一些,遇到文迅他们,便一路走来了。记得他好像念过大学,家庭富有,行李特别多。发军装前,老广们大多西装革履,苏更不只一套,领带衬衫也多。他待人和善,普通话比另几位老广稍强。他是班长,张鸿为副班长,记不清是大家推选还是队里指定的了。十个年轻人同住一间窑洞,几天互相就熟悉了。陈远高、程历艰爱好运动,在篮球场上为四区队争过先;陈璞多才多艺,善吹口琴,被大家逼着表演过交际舞;王固被戏称为“顽固”,争论时好坚持己见,有本《孙子兵法》常不离手;陆荆瘦弱文静,喜欢写诗。他有个黑硬皮的本子,整整齐齐地誊抄着陆陆续续在写的新诗,不断在救亡室的墙报上发表,很快就成了我的文友。文迅原来叫文逊,脸盘宽大,一看就是不会说话的老实人。可能小时候跟父亲在越南西贡住得过久,普通话讲得极差,发音不准,句法也特别,“不好吃”他说不来,竟说是“一点好吃也没有”。我经常模仿他这些奇怪、好笑的话,他不以为忤,反而憨厚地笑了。 出我意料的是,他对俄罗斯文学名著比我熟悉,对托尔斯泰、契诃夫、高尔基几位大师的名著,谈起来更是如数家珍,我问什么他好像都有现成的答案。这一点是我根本没有想到的,但他讲来自然而然,没有丝毫卖弄见多识广的表现。那时候军事课程主要讲《持久战》,政治课程主要有《中国革命运动史》《中国革命基本问题》《政治经济学》等,教员有的从延安来,有的住在大队部,主任教员李培南,他有时到各队上课,有时全大队集合讲大课,主要 学习方式是班讨论会或个人自习。讨论会非常热闹,争论多系抠名词,联系实际谈不上,而且多有自以为是的毛病,谁也不肯让谁。

大约在10月上旬,一个星期天队里举行内务比赛,每个班都要把自己的屋子打扫得特别整洁,然后派出代表和区队长、队长、指导员组成检查组进行检查评比。我们班原来就是放谷草杂物的空窑洞,连窗户也是现打的,条件太差,不能和别的班比。我们班被排在最后,也未做任何说明、解释,大家都感到不公平,不实事求是。全班觉得事已到此,再提意见,也无济于事,决定出一份墙报(那时尚无小字报一词)发发牢骚,以示抗议。记得是我的提议,取名《乌龟报》,既要讲理,又要讽刺,当天就在院墙上贴出去了,很快就有外班同学来看,传得沸沸扬扬,在热烈的学习生活中掀起了点小小的波澜。后来班里又开了次会,经过辩论、劝解,一致决定把墙报自动摘掉。队里没有对九班作任何指责,每日或隔日晚饭前队列由队长或指导员做例行讲评,也未提到过这件事,慢慢就过去了。我们学习热情并没有受到任何影响,当然更没有什么犯错误的感觉。回想起来,当时抗大对自由散漫、缺乏组织纪律观念的知识青年确实比较宽容,背后肯定做了不少说服教育工作,而我对此却天真到浑然无知。甚至后来派赵云锦来代替苏孟云当班长,仍然毫无感觉。赵云锦是河北人,诚恳朴实,北京大学哲学系的,知识面广,深受全班欢迎。苏孟云记得也是自己请辞的。一切如常,《乌龟报》的事早淡化了。这群单纯的青年以抗大为家,也在这里感受到家的温暖,毫无保留地敞开心扉,迎着阳光雨露成长。毛病不少,比如南方人不习惯面食,喜吃大米,洛川城里的饭馆却不供应米饭。几位老广东要几碗米饭到城里点菜会餐,我对此也颇积极。陕北高寒,天冷得早,文迅、陆荆和我,好抱着本书,躺到打谷场的草堆上,晒着太阳去读,有时竟没有听见集合的哨声。但是,经过最初的学习,我们已经心悦诚服地承认改造思想的重要性,决心在抗大这座革命的大熔炉里,克服小资思想,把自己锻炼成合格的布尔什维克战士。半个多世纪来文迅与我绵延不绝,久而弥坚的友情,就是从这里开始的。

二、战火中的友谊

1938年 11月间,日机二十多架狂炸延安。毛主席说,日本人不让我们办抗大,我们就到敌人后方去办,到他的心脏上去插把尖刀!“抗大抗大,越抗越大!”于是,五大队、六大队及陕公一部分组成一分校,在何长工将军率领下东征。誓师大会是在延安三十里铺的河滩里开的,滕代远代表毛主席宣读中央军委命令。没有能见到毛主席是学员们极大的遗憾,但是罗瑞卿的动员报告却使满河滩坐在背包上的数千学员热血沸腾,几乎坐不住了,“到前线去!”“到敌人后方去!”的口号声此起彼伏,震荡山谷。

从洛川出发前轻装过,连每个人多少都有一点的心爱的小物件最后也舍弃了,想带书顶多一本。文迅书多,我把自己的书全部扔掉,选了一本他的《国家与革命》。他自己挑来挑去,最后是带上了《铁流》。陆荆病弱,队里决定他留延安,他再三请求随队东征,绝不给组织添麻烦,最后终于被说服留下,在三十里铺同九班挥泪告别。各队都有类似情况,场面豪迈而悲壮。

一个多月的东征,波涛汹涌的黄河,据点密布的同蒲铁路,高耸多雪的绵山,一一被踩在脚下。1939年初到达太行山环绕中的上党盆地,我们惊喜地发现了刚刚创刊的铅印《新华日报》华北版。日军侵占华北、华东后,继续倾力进攻华中、华南,暴露出兵力不足的致命弱点。八路军挺进敌后,光复失地,在交通线与重要城镇之间纵横驰骋。1938年8月,长乐之战,在粉碎日军对晋东南的九路围攻之后,太行山区初步建成了一个有八百万人口左右,包括若干县城的农村根据地。黄河南的洛阳尚未失守,那是第一战区辖地,司令长官卫立煌与八路军关系较好,保留了一条从太行去大后方的通道,民间邮电也未完全断绝。晋东南不像陕北贫瘠,虽曾遭日军蹂躏,但很快得到恢复,一分校竟得到几个月暂时安定的学习环境,供应也不错,抗日、民主气氛很浓。缺憾是名教授来的太少,但朱德、彭德怀、左权、傅钟、陆定一这些八路军首长,每周轮流来讲一次大课。每次大课都变成盛大节日,讲得深刻,听得过瘾,课前各队挑战唱歌,啦啦队花样百出,充分表现出神采飞扬的青春活力,往往一次大课后情绪激昂两三天。

校部驻屯留县故县镇,十二队改为一支队一营四队,驻潞城故漳镇,距校部只二三里路,全校有三十四个队,四五千人,少数是后来从洛阳直接过来的。来到太行,编制和人员调整颇大,队长、指导员是新调来的,各班重新编组,全队有十几个人离队去工作,九班的赵云锦、钟琪、张鸿书先后去当干部了,听说那位人高马大、戴着眼镜、表情滑稽的东北大学学生曹辰力,就在潞城当县长(后改名曹鲁,上世纪五十年代任轻工部副部长)。原九班的人都分散到各班去了,只有文迅与我同在六班。有次文迅突然接到邮局通知,要他去取钱,原来是家里的电汇,记不清是二百还是三百元,于是,全班去饭铺吃了几顿,每人分到牙刷、毛巾,大家都很高兴,却没有什么议论。既没有人称赞文迅慷慨,也没有人悄悄向上反映,普遍视为理所当然,文迅自己更视为理所当然。

我到抗大后一直心情极好,后来却渐渐有了思想负担,这是“组织问题”引起的。

抗大学生中党员并不公开身份,但谁是党员又似乎大家心中有数。钟琪、张鸿书曾悄悄暗示过我要争取及早解决组织问题。东征途中,张鸿书曾正式代表党支部同我谈话,让我填写入党申请书,使我兴奋了好一阵,后来却没有动静了。两个月以后,我模糊地感觉到队里加紧了发展新党员的工作,不少同学都陆陆续续入了党。有的人脸色上、举止上已掩藏不住,还有的人书里夹着几张油印材料,故意吸引你注意,暗示他在读党内文件,等你走近,立即合上,表示不能和你同看。可能这些同学因为成了“布尔什维克”而兴奋激动,不能让人知道却又实在想让人知道,对我并无恶意,却引起我极大的反感,恨不得当场戳穿,狠狠讽刺他几句。我曾去找过指导员臧新,说我各方面表现和理论水平比一些人不差,为什么不能入党?如此不知天高地厚,后来自己也觉得狂妄可笑。不过我们六班的班长郑为之(全国解放后曾任驻欧共体大使)对我一直很好。他是广东湛江人,从上海暨南大学来的,后来知道他是学生党支部负责人,他常友好地同我闲聊,给了我不少从指导员那里没有得到的劝解和鼓励,但回避了入党问题,使我的焦躁、苦闷无法消除。洛川十二队的沙虹和野火(姚天纵)到一分校后被调到校部编辑油印校刊《火炬》,他们常约我写稿,星期日我也好去校部故县镇走动,吃顿饭或借本书。有次在街上忽然遇到孔百川,他就是为我办介绍信到延安的人,想不到我们走后不久他也来了延安,被分配到庆阳五大队。他一见我就关切的问:“组织问题解决没有?”我把肚子里憋着的话向他一一倾诉,几乎想哭一场。他静静听着,最后对我说,任何人不能选择自己的家庭出身,出身不好,坚决要求抗日就好,你追求进步,有政治觉悟,党不会对你关门。你不要去同别人比这比那,说轻一点是个人主义,说重一点是入党动机不纯。想成为一个布尔什维克,要经受各种严峻考验,你应当有长期接受考验的思想准备。他又说了些鼓励的话。他的批评和鼓励使我震动又感到温暖,情绪很快就转过来了。我估计他也为我写了详细的证明材料。过了不久,我的入党介绍人郑为之、刘茵代表支部同我谈话,正式宣布吸收我入党。4月1日和另外两个新党员一起举行了入党仪式。

在六班,文迅与我是唯一从九班调来的,我与他的感情也最深。过同蒲路那天晚上急行军,过了个坎拐了个弯,在手臂上缠白毛巾的队伍突然失去了联系,我发现前面没有了人急得想叫出来,张鸿书赶上来辨认脚印,选择了条路带着后边的人快步追赶,十来分钟终于找到队伍,大家心里才把石头放下。朦胧的夜色中,文迅那急切、兴奋的表现,把他的水壶推到脖子上没有取下来就凑到我嘴上让我喝水的动作,使我大受感动,留下了刻骨铭心永远难忘的印象。我俩最谈得来,也几乎无话不谈,但这件事我还是独自闷在心里,没告诉他。我相信他还没有入党,也相信自己尚未入党不会受到他的讥讽,但不知什么心理障碍,还是不愿同他谈,宁愿自己一个人处在苦闷之中。大概是年轻人好面子,不愿在好朋友面前暴露自己的弱点。

三、两人之情变成四人之谊

任何时候,只要一提到文迅,另外两个名字,李季、许善述,就自然而然地跳了出来。我们四个都是抗大一分校的学生,感情真挚,稚气十足。文迅稍大几岁,说话办事比较稳重,我们到警卫团后早就成为好友,又和许善述、李季认识,成了四个见面必谈文学的好友。战争岁月流动性大,我们彼此的联系几度中断,但却被一条无形的纽带紧紧地联接在一起,心灵上从来没有分开过,一直到晚年, 仍保持着难忘的友谊,这纽带就是大家对文学的共同爱好。

1939年夏天抗大毕业,文迅和我一同被分配到八路军总部警卫团工作,我到离团部六十多里二营六连当文化教员,文迅却被留在了团部当秘书。许善述也是这一批分配来警卫团的,在一营三连当文化教员,他俩住在团部所在的大村——韩壁,常在路上相遇,几次交谈,也成了朋友。

我到达二营驻地黎城石柏村以后,发现这个村地势很险要,离我们一分校原来的驻地上党盆地不远,正好监视日军刚占领不久的据点。我随营里派出的小队到敌占区边沿打游击,奉命去同李季所在的游击队联系。那时候他叫杜寄,和我、许善述同岁,满口河南腔。我们见面一谈,知道是抗大同学,又都爱好文艺,立刻亲热起来。第一次见面,他就把心里话全掏出来了。虽然那时他还未见过文迅和善述,我心里已马上把他视为如同文迅和善述一样的好朋友了,然而,我们相距还有好几十里,平时是见不到的。

8月,特务营和游击队配合作战,在一个夜晚袭击了屯留县常村的敌人据点,我写了一篇战斗通迅,不久在华北《新华日报》上发表了。一个爱好文艺的青年,第一次看到自己的作品用铅字排印出来,那高兴是可以想见的。在团里小有名声,我在直率中开始夹杂着一些放肆,言谈举止吊儿郎当,显得有点自命不凡,10月间被调回团部卫生队当文化教员。那段时间,八路军总司令部驻武乡王家峪村,我们团为总部机关担任警戒,我和文迅、善述见面的机会多了,对文学的讨论也更起劲了。每当发下津贴(每月2.5元),便结伴到漳河对岸西营集上去吃拉面,回来再买几个梨,边走边谈,有时就在路边打谷场的草堆上躺着晒太阳,指手划脚地高谈阔论,开口闭口不是鲁迅就是高尔基,有一次还把新发的军鞋卖掉吃了。这些虽不是大错,毕竟与严肃的军人生活不合,不能不招致非议。正在这时,忽然收到李季(当时叫杜寄)的信,说游击队要编到警卫团来,得知我和文迅、善述都在团部,希望和我们见面,同我们一起“研究”文学。我还清楚地记得,那天天气很冷,我们三个围着火炉读信,心里热乎乎的。我们立即联名写了回信。这样,文迅、善述和杜寄还没有见面就互相结为好友了。杜寄和我们三人一样,爱好文学,但似乎比我们更专注,更刻苦,要同我们交往也更主动。

这年年底,我就被调到一二九师三八五旅去了,后来文迅与善述也都先后离开警卫团了,互相都没有信息。以后, 我随部队都在行军、作战、 “反扫荡”之中,从太行北段昔阳到南段陵川,见识了高山深谷的雄伟和浊漳清漳的奇丽,每当有所领悟,就会思念文迅他们,可惜仍无消息,无可奈何。三八五旅是野战部队,流动性更大,1941年秋末冬初,我忽然收到文迅辗转捎来的一封信,得知他在新一旅轮训队当教员,离我们所在的部队只有一百多里,我请了假,背着背包,从武乡翻过太行山到黎城去看他。我们欢畅地彻夜促膝长谈。从文迅那里,我还得知文迅与杜寄经常通信,隔两三天就有一封,寄习作征求意见,交换读书心得,关系比在团里的时候还亲密。这次重逢,我只呆了一天,怕部队出发又急急忙忙独自背着背包翻山越岭回来了。但我心里充满了欢乐,因为见到了文迅,还见到了善述和杜寄的信。文迅及其他两位挚友对我的惦念、信赖和期望,使我深受鼓舞,得到力量。

后来一次“反扫荡”后,我又和他们失去了联系。在战争岁月,这种事情是常有的。1943年,我随太行陆军中学回到延安陕北参加整风学习,更不可能有他们的消息了。1945年日本投降后,我随陆中回到当年“晋东南,八百万”的太行抗日根据地,这个根据地已经在艰难的战争中逐步壮大,变成人口近三千万的“晋冀鲁豫边区”了。我好不容易才打听到文迅和善述的消息,但是李季却找不到。这个热情似火的青年文艺爱好者,连文迅、善述也不知道他跑到哪里去了。原来他已经走上文坛,成了开一代诗风的诗人。

回到太行不久,我被调到新华社晋冀鲁分社当记者,随刘邓大军进行战斗报道。一个夏天的晚上,报社一位编辑跑进我们住的院子,大声喊叫“寻人广告找你来了!”我很奇怪为什么会有人登广告寻我呢?这是谁呢?一看署名是李季,括号内写着“即杜寄”,要寻的人除了我还有文迅和善述。细看笔迹,不是杜寄又是谁呢?那么,《王贵与李香香》的作者李季果真就是杜寄吗?这部已在全解放区, 不, 在全中国产生了巨大影响的杰作果真就是杜寄老兄写出来的吗?这个发现对我太意外了,太使我高兴了。一连几天,我沉浸在惊喜欲狂的情绪之中,赶紧用广告的地址给他写信祝贺,又写信给文迅、善述,报告好消息。这时华北解放区逐渐连成一片,邮电交通比过去方便多了。没有多久,回信来了,兴奋之情一个超过一个。我们终于互相找到了,而且找到一个诗人,这使昔日的友谊增添了光辉,三个挚友内心深以为荣。

文迅的回信很长。 他告诉我,《王贵与李香香》他原来就读过,不止一遍。喜爱它所反映的时代精神和社会风貌,喜爱它的革命气魄,优美语言和群众喜闻乐见的民歌形式。而今意外地得知它是挚友李季即杜寄写出来的,不由得怀着无比欣喜,无比亲切的心情重新来读,又一次为它的深刻和清新所吸引所倾倒。文迅还告诉我说,他曾直接了当地问李季, 这首好诗是怎么写出的?李季在回信中说:三两句话回答不清。1942年,李季从太行回到延安,原来打算进鲁艺,那里嫌他基础差,没有录取。他没有气馁,反而更勤奋更刻苦了。他被分配到三边地区做基层工作,正好就此深入体验生活,发奋读书。三边地区风沙大,天气冷,他还谢绝了组织上的照顾,不要大衣也不要烤火费,经常半夜冻醒, 冻醒了就爬起来读书,贪婪地读着一切能搞到手中的中外名著。他背着背包在农民中寻师访友,吸取营养。他搜集了大量的“信天游”,密密麻麻地抄录了十几本,在经过提炼、加工、创作,终于写出了这部名震一时的杰作。文迅曾写长信给我,回顾了我们四人交往的过程,总结了李季与我们三个不同之处。 他说,李季出生于农民家庭,是劳动人民的儿子,深深扎根于劳动人民之中。他的诗来自生活,来自群众,他是真正和群众血肉相连,呼吸相通的。当年我们几个都是爱好文学的青年,但有个根本的不同,李季搞文艺不是凭兴趣,凭灵感,而是像战士打仗那样,瞅准了目标,就一定要把它打中,否则决不罢休。他的谦虚,加他的专注,表现为顽强的韧性和坚持不懈的努力,是作为战士的最可贵的素质,也是最值得我们三个向他学习的革命精神。文迅的话对我有很大的教育,也使我更加珍惜我们四人之间的友谊。

四、友谊的延续

文迅、李季、善述和我,我们四人,从抗日烽火中的四名爱好文学的知识青年,逐渐成长为党的领导干部,虽然经过了岁月的洗礼,早已脱去了年轻时的稚气,但每个人的赤子之心却从来未曾改变,彼此肝胆相照,随着岁月的流逝,却愈发真诚不变。

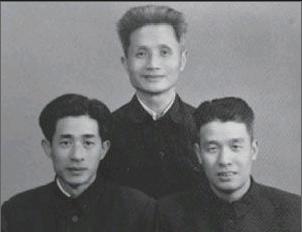

1955年,文迅到北京开教育会议,专门到李季、善述家拜访,他们一起畅聊、下棋、吃饭,还把他们见面的情况写信,每人写一段,告诉了在山西的我。后来,我又专门写信给他们,他们还寄来了三人合照的照片给我。1956年,我的老伴刘玉在北京念人大新闻系,我带着刘玉去李季、许善述家。刘玉学习期间常去李季、许善述家改善伙食。1957年反右,李季当时已经到了文联,从内部消息得知一些情况,悄悄地对我说,警惕不要当出头鸟,担心我在反右斗争中栽跟头。1960年,我去广州《南方日报》参加中南区省报交流会,见到了久别的文迅,兴奋之情难以自抑。在广州,当年抗大一分校的同学很多,这一次,文迅带我见了久别的许多战友。我一到广州,文迅就和程远高一起来宾馆看我。后来王茵听说了,又找文迅一起来看我,我们在一起回忆起在抗大共同生活的战斗岁月,互相勉励在新的形势下更好地为党工作。“文化大革命”中,文迅用隐晦的语言给我写信,叫我时时留心。老伴看了信,都没明白什么意思,但我一下子就看懂了,心里十分感动。到1978年,“文化大革命”的暴风骤雨刚刚过去,我在山西因反对大寨,刚刚挨完整,那时山西干校停办了,我到北京检查身体,看了看病。正在这时,姚天纵调到了广东省委工作,姚天纵兄过去给叶剑英当过秘书,也是我们在抗大的老友,他与文迅商量,通过省委的一个副秘书长,邀请我到广东从化温泉休养。那年春节,我老伴刘玉也到了那里,广州的老友们留我们在广州过年,文迅介绍我们认识了秦牧、叶紫凤夫妇,我们则介绍他们认识了我们的朋友红线女、华山夫妇。我们在红线女、姚天纵、文迅家都住过,后来秦牧也成了我的朋友。当他作为人大代表到北京开会时,我们还专门见了面,在一起畅谈。

1980年,李季意外地心脏病发作,突然去世。这一年他才58岁。我们四个人的紧密链接,突然断了一个巨大的缺口,这不但我们每个人始料未及,更是我们久久不愿接受的残酷现实。

当年李季发病时,我和许善述都在北京,我就在李季家中,善述听到消息立即赶到了医院,虽经多方抢救,还是未能挽救李季的生命。当我们把这个不幸的消息告诉了远在广州的文迅,大家都沉浸在巨大的悲痛之中,久久不能恢复。虽然李季先走了,但我们四人因爱好文学结成的友谊,却没有因为李季的去世而中断,彼此之间的关系更加紧密,更加互相珍惜。许多年来,因我们的友谊,四个家庭老伴、孩子们也多有来往。李季去世后,这种来往依然在继续,渐渐就像自家亲戚一样了。回想起这些年来的点点滴滴,时时都感到一种比亲人还亲的温暖之情,融化在心中。1978年我女儿到中山大学读书,善述的儿子党生在广州工作,几年期间,他们时常不断地叨扰文迅、黎照夫妇,文迅夫妇把他们当自己的孩子一样,关心他们、爱护他们。我女儿每次提起文迅夫妇,都感叹地说,文迅叔叔和黎照阿姨真好啊,他们家的饭可真好吃啊!

我女儿的话其实也道出了许多与文迅交往过的人的共同感受。所有与文迅交往过的人,都会一致认为他是一个难得的好人,难得的忠厚之人。他对人总是自然而然地显露出他那真诚的笑容,他的话语总是真挚恳切,让人受之如沐春风。

但是,文迅绝不是一个不分是非、不讲原则的老好人。秉承多年的文化修养、理论造诣和独立的思考,文迅对党和国家命运的认识有他非常深刻尖锐的一面,这与他敦厚的性格形成了鲜明的对照,这也是我在怀念他的时候,非常钦佩他的一面。“文革”后不久,他就曾对我说,“中国两个最成熟的马克思主义者一个要被打倒了, 这怎么得了啊”。文迅曾经写了《我在文化大革命中》,在这篇近四万字的长文中,虽然它只是把自己在“文革”中的经历一一道来,其实字字句句蕴含着他对“文化大革命”的反思。改革开放后,文迅任广州市委党校校长,他对诸多的理论问题有了更进一步的思考。每次我去广州,我们都会对各种问题展开讨论,彼此受益良多。

文迅、善述、李季和我相交长达六七十年,这是我们彼此生命最璀璨的华章。想起老友音容笑貌,历历在目,好像他们从来不曾离我而去。

当年,文迅想出一本文集,邀我为他写序。我当时答应了下来,后来因老伴生病,这篇序写了18页,就中断了。为这件事,我一直深深地内疚。更内疚的是在文迅的有生之年,也没能把这份久欠的文债还上。我知道,以文迅老兄敦厚的性格,他是不会怪罪我的,但唯此更使我一想起就惶恐不安。今天,借着这篇文章,能与老兄在天之灵再来一次心灵的对话,以告慰老兄在天之灵。我将永远深深地怀念我的好友、兄长文迅同志!

写于2013年11月11日

(作者为原国务院农村发展研究中心副主任)

责任编辑 殷之俊