老照片诉说《中导报》往事

陈仲豪

《中国学生导报》(简称《中导报》)创刊70年了,作为昔日中国学生导报社(简称“中导”社)社员,那段往事亦深深留存在我心底。思虑再三,爱好摄影的我特地选择了一些颇有意义的老照片,附以文字的讲述,以为纪念。黑白方寸间,一段段弥足珍贵的往事在记忆深处鲜活起来。

真情忆巴山

这里的两张老照片,“中导”社的战友们不难认出,一是嘉陵江,一是夏坝战时复旦大学的学生宿舍。

1984年仲夏,我来到巴蜀故地,重见别后长久萦怀的重庆城区、北碚、夏坝。夏坝是抗日烽火时代自沪迁渝的复旦大学故址,也是《中导报》的诞生地。多少年来,她给了我满是激情的深刻回忆。而如今,抗战时期大后方学府里熙熙攘攘的青年大学生不见了,风风火火的政治氛围也不复存在了,取而代之的是空旷恬静的田耕风光。漫步在破旧失修的校舍中间,我默默地寻觅那些失落在历史背后的遗迹。嘉陵江沿岸的夏坝,东边是黄桷镇,西边是东阳镇,现在已筑起了排排厂店和住宅。面向嘉陵江,只见残垣断壁的“登辉堂”和“相伯图书馆”,还有后面那个大教室,都已经残旧不堪了。记忆中,这里不正是我们当年主办“时事讨论会”和多次举行文艺晚会的地方吗?回首昔时,一群不满现实渴望变革的进步青年,敢于在国民党统治的心脏地区、在特务猖狂活动的复旦大学里,发表“中国往何处去?”的言论,跳起解放区盛行的《朱大嫂送鸡蛋》和《兄妹开荒》等秧歌舞剧,唱起革命歌曲《延安颂》和《茶馆小调》、《半个月亮爬上来》等民歌——这是何等质朴的情感和勇敢的举动!走着走着,绕过中心校区,到了右后侧,我竟然找到了那一幢幢熟悉的平房——曾经的学生宿舍。在风华正茂的时光,我就住在这里。当时,睡床是双层床铺,分两列摆放。与我同室同窗的有陈性忠(冀汸)、施旸、丁兰惠和曾祥寿等几个同学,他们都是《中导报》的骨干。

光阴荏苒,而今时过境迁,惟有不老的嘉陵江水奔流不息。“中导”社的战友们永远不会忘记嘉陵江覆舟惨案、束衣人等复旦同学的罹难,以至控诉罪犯陈昺德罪行一连串的政治斗争……我漫步夏坝,伫立江边良久,心潮澎湃,思绪万千。

记得1944年冬,我从朝天门码头踏上了重庆的土地。那时,天空阴霾,雨雪霏霏,凄冷的天气一如我的心情。5个月来,我在湘桂战火中颠沛流离,沿黔桂铁路一步步逃难而来,已是疲惫不堪,又身无分文。该走向何方?栖身何处?迷茫中,我住进了重庆市区郊外小龙坎一所收容战区侨生的残破楼房,获得了数千里逃亡之后半温半饱的喘息。

挚友蒋祖榆(陈敏苇)从广西大学与我分别后,先我到达重庆,随即又到了成都,转学到中央大学畜牧兽医系,一边读书,一边参加革命活动。经他介绍,我认识了新华日报社的朱语今和鲁明两位同志。那一天,我找到民生路三兴里一栋命名“星庐”的平房,从后门跨进庭院,再转入一个小小的房间。同志们亲切地接待了我,在了解我的情况后劝我不要急于找工作,应该继续读书,一边学习,一边参加大学里面的革命活动。

我听取了他们的建议。1个月后,我来到位于夏坝的复旦大学就读。由于朱、鲁两位同志和中央大学仓孝和的介绍,一到夏坝,“中导”社创办人杜南针(杜子才)和陈以文便热情地接待了我,并交给我工作任务。于是,我一边上课读书,一边负责“中导之友”的工作,后又担任《中导报》的编辑。我深感所肩负的这份工作,既承载着宣扬革命壮大队伍的重任,也滋润着久久干枯迷茫的心灵,于是非常认真积极地学习着,工作着。

回想在“中导”社工作的日子,我感到无限欣慰和幸福。

号角与火种

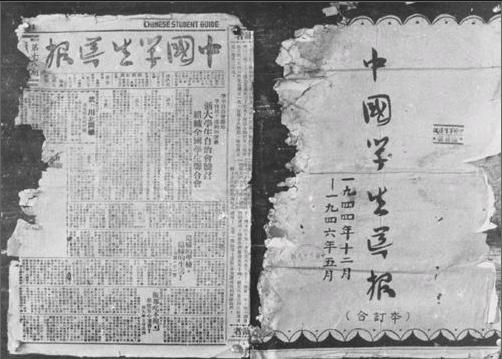

这张《中导报》真实面貌的老照片,是我30年前用海鸥牌相机拍摄的,这可是经多次拍摄才满意获得并悉心保存的“历史文物”啊!

为了追忆办“中导”社的艰难历程,我来到了重庆市博物馆(2000年并入重庆中国三峡博物馆——编者注)、市图书馆、曾家岩和红岩村。在位于红岩村里的红岩革命纪念馆,陈列有原版的《中国学生导报》,文字说明是“这是中共南方局青年组领导的一份报纸”,另一张图表则说明当时南方局青年组领导人是蒋南翔、张黎群和朱语今。在重庆市图书馆,我借阅了复印的《中导报》。她从1944年12月22日创刊,到1947年6月被迫停刊,共出版了56期(据吴子见、侯遇福、邓平多位同志回忆录,公开出版的《中导报》被迫停刊之后,他们还在中共重庆市委领导下印刷了《中导报》的地下版,一直坚持到1947年11月——作者注)。坐在阅览室里,捧读着《中导报》合订本的每一页,我似乎又回到了夏坝,回到了昔日东阳庄甘家院的编辑室。作为曾经担任《中导报》新闻通讯版的编辑和抗战胜利后的《中导报》主编,我像重逢久别的亲人,满眶热泪,深情地注视着它、抚摸着它,默默自语:“我回来了……”

我翻到1945年6月1日出版的第18期,多么引人注目的“天窗”啊!4个版面中有3个都开了“天窗”,第四版尤其明显,只留下标题,保留着《庆祝自己的节日,各地学生纪念五四》的正题和《昆明四大学组织学联》、《夏坝在召唤,复旦同学高喊:不自由,毋宁死!》等几条副题和子题——这是当时我们故意不改版、不补替,索性以空白版面向反动文化当局钳制言论自由而作出的无声抗议!同时,也向广大读者传达彼此心照不宣的无字信息。这种不改版不补替的开“天窗”对策,我们叫作“迂回战”、“伏击战”。数十年后的今天,我细读这张小报,仍能感受到它在黑夜里闪烁的战斗光辉……正如《中导报》老编辑戴文葆在他主编《号角与火种》一书的《编后记》中所写:“《中导报》的出现、存在和发展,就是对于反动统治的抗议,就是要求社会进步的呼喊。”

1946年夏,国民政府还都南京。内迁的许多大专院校也陆续复员了。《中导报》也筹备在重庆和上海两地分别编印渝版和沪版。当时,我在第36、37期报上以编辑部名义发表了《编者和读者》、《敬告读者》,文中写道:

从创刊号到这一期,也即从1944年12月22日到1946年5月10日,在这些日子里,最值得提起的并不是编辑和发行人员既辛苦又无限兴奋的工作过程,而是广大读者给予我们的爱护、支持和援助。朋友们,反侵略战争的胜利结束,将快一年了,不幸我们又看到内战,看到专制和独裁,看到各地学生反内战、争和平,反独裁、争民主而被暴力者殴打、逮捕、屠杀的一连串令人不敢置信的现实。

《中导报》将要改由渝沪两分社刊行重庆版和上海版,今后办报方针仍然依照创刊时提出的:我们热望把《中导报》办成一面反映学生生活的镜子、一个共同切磋的课堂、一块彼此倾诉衷曲的园地、一架社会人士与青年学生订交结友的桥梁。我们愿望它是一座中国学生为建立独立、民主、富强、幸福的新中国而盟誓的礼坛。

久别再相逢

在复旦大学办《中国学生导报》,我与众多同学在同一战壕里战斗,时日虽然不长,但结下了深厚的革命情谊。尔后,大家或在重庆夏坝或在上海江湾告别彼此,踏上新的革命征途,继续与反动势力作坚决斗争。夏、江两地一别数十载,真是“一别生死两茫茫”!在我们“中导”社的战友中,有重庆解放前夕在渣滓洞被枪杀的,有在台湾白色恐怖中壮烈牺牲的,有在“文革”浩劫中被迫害致死的……这一幕幕的历史悲剧,惊心动魄,也让我们久久无法释怀。

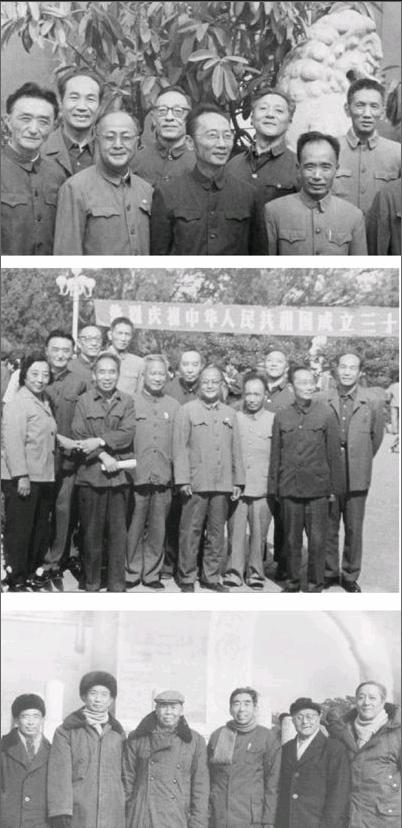

这里的3张老照片,前两幅是1981年10月国庆32周年之际,我赴京办理筹备汕头大学相关事宜,“中导”社老友闻讯甚为欣喜,邀约再见于天安门和一旁的中山公园时拍摄的。而另一张照片则是1994年12月16日“中导”社成立50周年纪念活动,几位老友在北海公园的留影。其中,1981年这次老战友北京聚会,大家久别重逢,欢天喜地,握手拥抱。交谈中,我向老战友们讲述了自己的坎坷经历:1950年代于台湾白色恐怖中虎口余生,在国民党情治部门档案上被锁定为“在逃要犯”;多少年后,在“文革”浩劫中被诬陷为“潜伏多年台湾特务,现行反革命”。回想在我的生命历程中,曾两次遭遇劫难,又都幸运地迈过劫波。在“中导”社的战友中,大多也都如我一样历经坎坷。这次聚会,大家都感慨万千。

永远的怀思

1997年夏,《红岩魂》巡回展览到了汕头,我再次前往观看。《红岩魂》展览以历史图文,揭露了解放前夕国民党反动派垂死挣扎,在重庆白公馆、渣滓洞制造血腥暴行的史实,展示了众多烈士英勇斗争、坚贞不屈的革命事迹。

30多年前,我与老战友陈大杰到嘉陵江畔的歌乐山,参观了“中美合作所”的遗址——美蒋罪行展览馆。曾与我在复旦大学并肩战斗的陈以文、王朴、陈作仪、胡作霖等几位烈士,都于1949年11月和江竹筠等一批革命同志英勇殉难。我找到囚禁陈以文同志的那间牢房,房里墙壁上展出一大幅“本室囚禁的烈土”的群像,我一眼就认出十位烈士像中的陈以文和王朴。此次在汕头《红岩魂》展厅中,我又一次看到了烈士的遗像。“换得神州永太平,愿以我血献后土”两行大大的红字标题格外引人注目。烈士像的下面是介绍文字:

陈以文(1923-1949),湖北沙市人,1940年加入中国共产党。曾就读于复旦大学化学系,与一批进步同学创办《中国学生导报》,并任导报总社副社长、重庆分社社长。1947年秋下乡在华蓥山各县组织农民武装起义。任中共上川东第一工委委员。1948年12月在垫江被捕,关押渣滓洞。1949年11月14日殉难于电台岚垭。

王朴(1921-1949),四川江北县人,在复旦大学新闻系求学时参加党领导的《中国学生导报》的工作,承担办报经费,成为活动骨干。1946年加入中国共产党,担任中共北区工委委员,负责宣传和统战工作。1948年4月27日被捕,1949年10月28日牺牲于大坪刑场。

先后两次参观《红岩魂》,我都心潮激荡,哀思不已,不禁深切怀念共同战斗的那些日子、那些战友,尤其怀念在工作上与我联系更为密切、在私人感情上也更为知心的陈以文同志。

以文同志与我相处的日子仅是1年又6个月,不算长,但他留给我的印象却永生难忘。革命工作让我们走到了一起,也把我们的心连在了一起。我时时记着他那朴实沉着、热情刚毅、极富活动能力的个性,记着他那不高不矮的瘦削身材总是穿着一套学生装,记着他那浓黑的双眉和炯炯有神的眼睛,记着他天生微卷的头发、微笑时脸颊两边时隐时现的酒窝……但凡接触过他的人,无不对他感到亲切,留下深刻印象。

以文同志的一生短暂而光辉,他为《中导报》所付出的心血是最多的。他和杜子才都是元老,是报社的创始人和主要领导人。以文大部分时间做的是“外勤”,走遍了重庆地区的大专院校和大部分中学,积极联系和发展大中学生参加《中导报》,担任通讯员、发行员,成为“中导”(中国学生社)的社员或“中导之友”。记得我开始参加工作,最先便是以文同志指导我接办“中导之友”,交代我要发展壮大“中导”的朋友群体。我便在课余时间时常到东阳镇甘家院子那间小小办公室看信和写信,跟外地“中导”社员和朋友们保持联系。不久,我担任新闻通讯版的编辑,并于抗战胜利后负责整个编辑部的工作。其间,以文除了指导工作,还常借给我一些革命书报,让我接受更广泛的思想教育。《中国学生导报》这6个刊头字体,是从鲁迅书简中临摹的,苍劲有力,表达了广大爱国青年学习鲁迅、向着反动势力冲锋陷阵的信念和决心。以文同志熟读过鲁迅的作品,他曾经跟我讲述他在鲁迅的作品中获得的信念和勇气。后来,经大家推荐,我加入了“中导报核心小组”,并和子才、以文、施旸、曾岛、朱天、宗孟多次到市区新华日报社或红岩村秘密开会。在这里,我们先后见到南方局青年组刘光、朱语今、张黎群等几位领导同志,与之研讨工作,接受他们的工作指示。

1946年初夏的一个黄昏,嘉陵江夹着泥沙奔泻南下。我和以文从东阳镇开会回来,一起走到江边,依依惜别。我即将随校复员到沪,以文也肩负重任,要离开复旦了。我们边走边聊,谈到上海之后的工作如何适应变化了的时局、怎样和朱语今同志保持联系、《中导报》上海版能否继续坚持办下去等等。临别时,以文勉励我要坚持革命信念,提高政治警觉性,踏踏实实地开展革命工作,我也将他的肺腑之言和这段特别往事铭记于心,成为永生的记忆。

(本文作者系原复旦大学学生、《中国学生导报》骨干。图片来源:作者提供)

(责任编辑:吴佳佳)