如果天气变暖,我们将会怎样?

李文胜

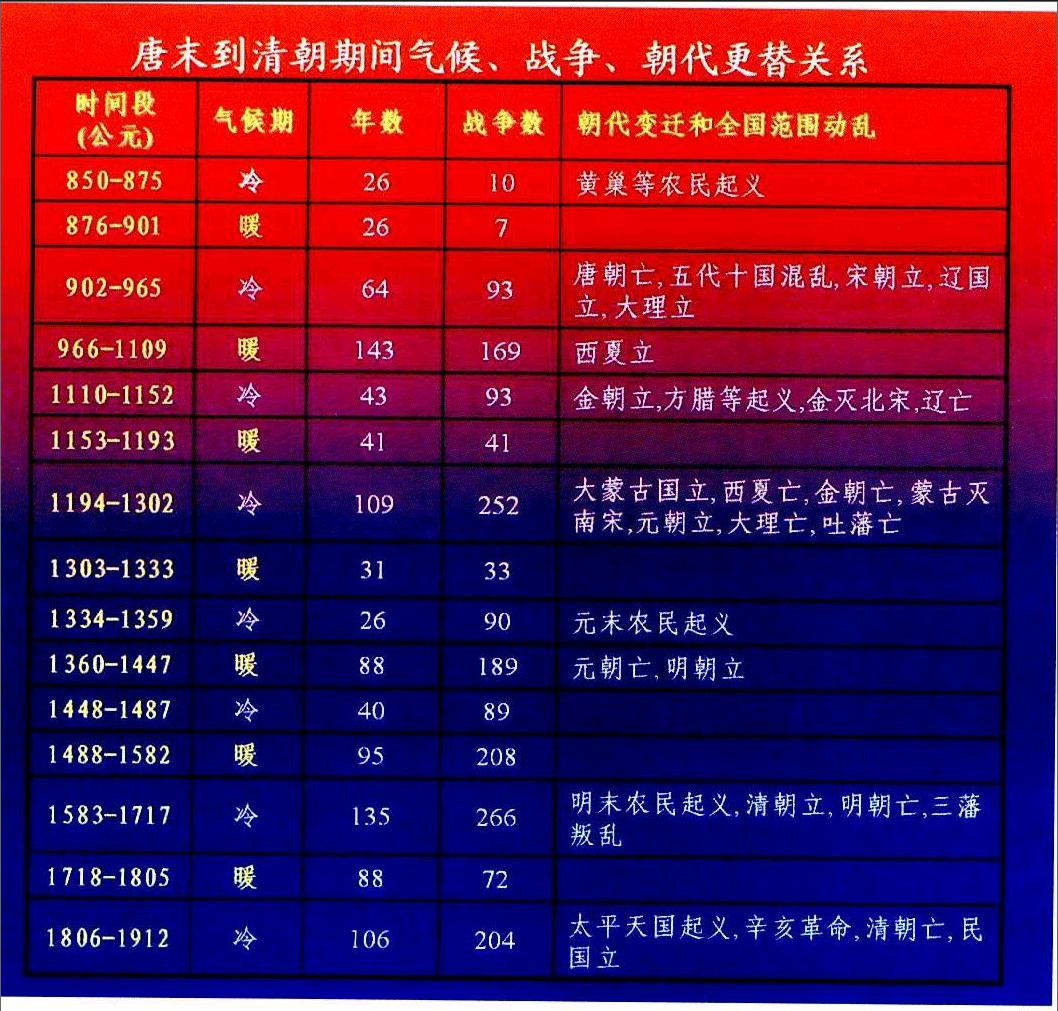

我国气象地理学家竺可桢早在解放前就证明,中国古代数千年历史上的多次北方游牧民族南侵,都与气候变化有关系。1998年以后,陆续又有国内和海外学者提出,未来气候变化将对全球的工农业生产造成冲击,并最终因为能源、水及粮食问题,而导致各种冲突。那么未来数十年中,我国将面临怎样的气候变化,这种变化又会对我国及周边安全带来怎样的影响?

我国面临的气候变化形势

我国未来数十年的气候变化是全球气候变化大趋势的一部分,既符合全球气候变化的整体情况,又有着自己独自的特点。

整体气温趋于上升,全球气象平衡被打破在未来数十年中,全球变暖的趋势将继续下去。即便大气中的温室气体浓度从现在开始起稳定下来,这种变暖的趋势还要继续几十年,并将比过去一百年更快。虽然由于目前对气候系统的认识有限,包含相当大的不确定性,但上述气候变化预估结果将是未来的变化趋势和方向。

我国学者用中国气象局和全球其它五个气候变化模式计算的结果表明,中国气温有可能在2020-2030年间上升1.7℃,至2050年时上升2.2℃。当大气中二氧化碳浓度加倍时,全国平均气温将上升2.9℃。虽然数字看起来不大,但事实上自1860年以来,全球气温到目前为止才上升0.6℃。对于气象学科来说,未来20年的中国升温幅度已经非常大了。

需要注意的是,这种变暖趋势是大趋势,只是全年的整体平均值,而在局部上看,将增加异常天气出现的概率,比如冬天越冷、夏天越热,台风风暴、干旱及雨涝现象增多。这成为全球气象平衡被打破现象的一部分。

气候模式南北转换,我国气象结构被破坏

由于我国地理特殊情况,在气温整体上升的趋势下,中国气候变暖的幅度由南向北增加。到2030年,中国西北地区气温可能上升1.9~2.3℃。这将导致不少地区降水出现增加趋势,东南沿海增加值最大。长江中下游地区则出现变干的趋势,华北和东北南部等一些地区出现继续变干的趋势。

科学家在对以往统计数据分析后发现,中国南北方的降雨分布有一个20年的周期转移。自从20世纪90年代初中国“北旱南涝”的格局形成以来,已经过去了20年左右,因此2010年后南北方降水情况已经发生转变,这与我们近年来经历的许多气象变化情况是相符的。北京大学物理学院大气科学系教授钱维宏做的“近百年来我国北方地区干湿变化规律及预测方法研究”,得出了一个“70年周期说”,而且根据他的测算,下一次南北互换也应该发生在2015年左右。也就是说,我国正在经历一个从“北旱南涝”向“北涝南旱”转移的过程。在这一大背景下,近年来发生了东北大面积持续暴雨、北京“7·20”特大暴雨等极端天气情况。

值得注意的是,中国的水资源在时间和空间分布上都极不平衡。西部北部地区沙漠和荒漠地带较多,而中国的重要矿产资源和能源产地,多集中在西部和北部地区。东南沿海地区是经济重心,如上海、广州、香港等就在海边,但一场海啸就能对这些地区造成灾难性的打击。中部河南等省,也存在“地上河”等危险。黄河河床在河南部分地区高过城市地表,一旦发生水患,沿河城市将无险可守,沿河军事集结地也将沦入水底。目前北方地区如黄河流域,防汛防洪的设施并不到位,而南方尤其是西部地区缺乏补水设施,应对水资源短缺的能力不堪一击。北京一场暴雨就可以造成城市瘫痪,北方的抗洪经验缺乏可见一斑。而南方长期受水灾困扰,防旱的经验也非常不足。因此“北旱南涝”这种气象结构的破坏,对我国的农业生产几乎是灾难性的。

异常天气情况增多,国家经济稳定难度增大我国气象学者在研究了未来全球气象趋势及我国的情况后,在本世纪初就曾预言,国内树木种植面积将大面积减少,大雪年和枯雪年的出现更为频繁。到2100年,大范围积雪将可能于3月份提前消失,春旱加剧;平原湖泊由于水体蒸发加剧,将会加快萎缩、含盐量增长,淡水养殖产量将大幅下降;灌溉和雨养春小麦的产量将下降20%左右,稻米产量下降10%,即便是北方的玉米也将减产3%以上。

美国兰德公司在2003年就指出,气象的变化并不仅仅和自然生态系统和社会经济系统有关。对于一个普通老百姓来说,也许气温升高将带来的最直接的影响是夏天高温不退引起用电紧张,粮价上涨,年年面临干旱、洪水、龙卷风等各种自然灾害的侵袭,还有沿海的一些居民也许将永远失去自己的家园。对于国家来说,气候问题也不再是一个简单的科学问题,而是一个关系到国家安全的重大问题。因为气候突然变化,会导致农业产量降低,引起食物短缺;洪水和干旱这些气候极端事件将导致淡水供应紧张和水质降低;风暴将导致战略性石化能源的供应中断。

气候变化对我及周边国家安全的影响

随着气候的变化,一切与气候直接或间接发生关系的资源及行业,都将受到影响,并最终影响到国家及其与周边的关系。

能源紧缺加剧,加深对周边地区的依赖 目前,随着生活水平的提高,人们对能源的需要日益加剧。我国目前的能源供需勉强维持经济发展,可一旦出现气候变化,冬季采暖及夏季降温的能源需求将大幅增加。2002-2003年冬季,这种情况曾在美国、加拿大等北美地区出现。当时的创记录低温,加上中东和委内瑞拉的动荡,使北美石油和天然气的供需失去了平衡,北美许多电力公司也相继告急。由于北美实行了电力管制,如果电力公司的成本由于始料未及的原因大幅上涨,政府会通过加价把额外费用转嫁给消费者。

我国因为环境污染问题,正逐渐减少传统的煤炭使用,转而使用更加清洁的天然气。这造成国内天然气生产供需不平衡,为此我国设法从哈萨克斯坦、俄罗斯引进石油及天然气,并谈判铺设了远距离石油管线,这就增加了我国对周边国家的依赖。这种情况曾发生在乌克兰——由于对俄罗斯天然气的依赖,乌克兰在国际关系上长期与俄罗斯十分微妙。另一个例子是朝鲜,他们曾希望通过发展核电设施缓解冬季用电及燃油消耗,但由于其涉及国际高度敏感的核材料生产问题,而不得不一再放缓建设步伐,于是不得不采取一些非常措施,每年在冬季来临之前试图启动核反应堆,以换取韩国和美国的燃料和粮食援助。endprint

粮食不足出现,输入贸易增加美国科学院院刊曾发表论文研究揭示,几个世纪以前,在被称为“小冰河期”的那段时间里,随着气温的下降,战争的次数反而增加了,与此同时也发生了饥荒,人口也出现了下降。美国乔治亚理工学院山姆·纳恩国际事务分校的副教授兼研究文章的合著者彼得·布雷克称:“即使现在气温仍在不断升高,由于我们仍很大程度上依赖土地作为我们的食物来源,所以由此引发的冲突可能就会发生。”香港学者也曾对华东地区历史上的战争及气候变迁进行了类比研究,发现气候的变化导致粮食不足,最终引发掠夺战争或国内起义战争。这是因为气候变化会对水供应、植物生长季节以及土地的生产力造成不良影响,从而导致食物缺乏,从而引发冲突,如地区暴动、政府的不安定以及来自邻国的入侵,而战争和饥荒期间发生的流血事件都将导致人口的下降。

我们目前解决粮食不足的主要途径是通过谷物等大宗国际期货贸易来满足国内需要,同时对外输出工业品换取相应进口需要的外汇,而这最终导致国家进出口贸易的增加。这种无论是陆地还是海上的远距离运输活动,不但受到马六甲、索马里这样的海盗袭扰,还受制于我国周边国家的几个大的战略通道。

水资源紧张,上下游矛盾出现随着全球气温上升,雨量分布出现不均现象。前些年非洲的达尔富尔战争,部分原因就是因为气候干旱使游牧民不得不迁离故土,从而与定居者爆发武装冲突。不过,这些大多是在技术条件较为简单的社会,而且气候究竟是否起到决定性作用,尚有待讨论。

从我国未来气候变化趋势可以看出,我国大部分河流源头和中下游水量补充地区将出现大面积干旱,而且河流在中下游还会遭到干旱地区的截流,最终导致国内河流上下游地区的矛盾。此外,我国周边几条大的资源河的源头都在我国境内,我国为解决地区能源紧张矛盾,近年来在河流上游开始修建水电站,而且随着西部大开发的深入,对水资源的需求越来越迫切,这些活动都将导致河流水流的减少。而“北涝南旱”的未来水量分布模式,会进一步引起河流下游水量不足,最终导致我国与下游方国家的矛盾。

经济发展成本增加,国内自给力开始下降未来气候的变化将导致国家经济发展成本的增加,最终影响我国经济发展。例如,加拿大在2006年曾发生持续的极寒天气,导致该地区一些地方冻土达两米深,使挖掘变成不可能之事。即使能在地上挖个坑,也无法灌注钢筋混凝土,这使得冬季建筑的成本就要比以往增加5%以上。加拿大住房建筑业为此也遭遇了一次“寒冬”。此外,极冷极热情况会导致交通、储存等经济成本大幅上升;灾害天气会导致国家行政成本上升,而且对基础设施的破坏也将直接造成经济损失。经济自给力的下降,会使一个国家逐步丧失对周边国家的经济发展优势。

非战争军事行动频繁,军队职能发生变化 随着灾害性天气的频繁发生,军队开始越来越多的执行非战争军事行动,这与世界大多数国家军队面临的情况是类似的。美国在卡特里娜飓风后,开始突出军队在此类非战争军事行动中的职能,甚至改造过去用于核战争预警与指挥的国家指挥中心,扩展其在非战争军事行动中的功能。美国在2014年3月初刚推出的《四年防务评估报告》中,也强调了军队在应对灾害性气候中的作用。这种非战争军事行动职能的增加,无论是从军事训练水平、人力分配、装备采购,还是从军费使用上,无疑都削弱了军队应对武装冲突的能力,造成了对国家安全的潜在威胁。

军队是维护国家安全的最重要“基石”,一旦全球气候变暖引发各种危机,军队将不可避免地卷入。我国在应对和解决气候变化带来问题的过程中,将毫无疑问地带来新的国家安全问题,而这将成为未来我国军事力量发展的重要影响因素。endprint