迭球螋成虫对棉蚜的捕食作用

刘 萍, 沈 平*, 吴建华, 朱惠英, 杨学毅, 常承秀, 张永强

(1. 甘肃省临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站,临夏 731100;2.甘肃省临夏回族自治州农业学校,临夏 731100)

迭球螋成虫对棉蚜的捕食作用

刘 萍1, 沈 平1*, 吴建华2, 朱惠英1, 杨学毅1, 常承秀1, 张永强1

(1. 甘肃省临夏回族自治州森林病虫害防治检疫站,临夏 731100;2.甘肃省临夏回族自治州农业学校,临夏 731100)

迭球螋; 棉蚜; 功能反应; 寻找效应

迭球螋(ForficulavicariaSemenov)属革翅目(Dermaptera),球螋科(Forficulidae),球螋属(ForficulaLinnaeus)[1]是一类完全的捕食性天敌;国内分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山东、江苏、湖北、四川、云南、西藏、上海、重庆等省市。在甘肃临夏地区该成虫在花椒园中捕食棉蚜(AphisgossypiiGlover)、橘蚜[Toxopteracitricidus(Kirkaldy)]等;在国槐上捕食豆蚜(AphiscraccivoraKoch)、槐豆木虱[Cyamophilawillieti(Wu)]若虫等;在皮胎果(又名啤特果、酸巴梨,蔷薇科秋子梨属的一个地方栽培品种)梨园中捕食中国梨喀木虱[Cacopsyllachinensis(Yang & Li)]、辽梨喀木虱[C.liaoli(Yang & Li)]等多种喀木虱属(Cacopsylla)的若虫,是近年来临夏地区田间发生的主要捕食性天敌之一,因此,保护和利用自然天敌控制害虫发生,已成为害虫综合治理(IPM)的基本措施之一,也是害虫综合治理中的重点和发展方向[2-3]。

国内有关革翅目昆虫捕食作用的研究,仅限于捕食者对猎物密度的功能反应[4-6],但这些报道均未见捕食者的寻找效应与捕食者自身密度、猎物密度之间关系的定量分析;关于迭球螋仅报道了成虫的分类和形态学研究,尚未有关于迭球螋生态学的研究报道,本文报道迭球螋成虫对棉蚜的捕食作用,为充分发挥捕食性天敌在花椒上的自然控害作用提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试虫源和试验条件

2012年7月上旬,在花椒上采集迭球螋成虫,置于室温下,饥饿24 h备用;食料为棉蚜,在试验地花椒上剪取棉蚜分布均匀的叶片,用毛笔剔除个体较小的蚜虫、僵蚜及橘蚜,保留个体大小一致的3~4龄若蚜。

将带有一定数量棉蚜的花椒新鲜叶片,平铺于培养皿(直径150 mm,高25 mm)中,放入迭球螋成虫,罩盖;置于温度(25±2)℃的室内。

1.2 试验方法

1.2.1 迭球螋成虫对棉蚜密度的功能反应

以100、150、200、250、300头棉蚜若虫分别与1头迭球螋成虫组合。每组合重复5次,24 h后检查被捕食数量。

1.2.2 迭球螋成虫的寻找效应

以100、200、300、400、500头棉蚜若虫与1、2、3、4、5头迭球螋成虫组合,每组合重复5次,24 h后检查各种组合下的被捕食数量。

1.3 数据处理

数据采用Excel 2003软件进行统计分析,所有重复数据计算平均数和标准差值,参数均采用最小二乘法估计,利用χ2检验确定数值之间的差异关系。

2 结果与分析

2.1 迭球螋成虫对棉蚜密度的功能反应

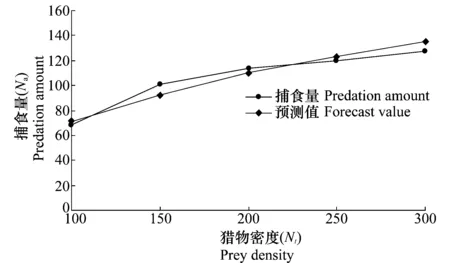

迭球螋成虫对棉蚜若虫的捕食数量,在一定猎物密度范围之内,随猎物密度的升高而增加;其后猎物密度继续增加时,有缓慢增加的趋势,迭球螋成虫的捕食量波动在某一阈值内,功能反应表现为负加速曲线,是逆密度制约(图1)。因此,图1所示符合HollingⅡ(1959)[7]型反应。

图1 迭球螋成虫对棉蚜密度的功能反应

可用Holling圆盘方程,即Na=aNtT/(1+aThNt)拟合,式中:Nt为供试猎物密度,Na为被捕食猎物数量,T为猎物暴露于捕食者的时间,一般取1,a为瞬间攻击率,Th为捕食1头猎物所用时间。

2.2 迭球螋成虫的最佳寻找密度

表1不同猎物密度下迭球螋成虫对棉蚜的捕食量1)

Table1PredationofAphisgossypiibyForficulavicariaadultsatdifferentdensities

猎物密度(Nt)/头Preydensity日均捕食量(Na)/头Dailyconsumption预测值/头Forecastvalueχ210068.4±12.9270.470.0607150101.2±13.0095.770.3083200113.6±34.18111.640.0341250119.8±7.15122.400.0553300127.4±8.41130.150.0579

1) 表中被捕食数为5个重复的平均值±标准差(下表同)。

Data are mean±SD of 5 replicates (the same below).

结果表明,当天敌密度P=1,猎物密度Nt→∞时,在24 h内,迭球螋成虫对棉蚜的最大捕食量Namax≈176.9头,最佳寻找密度b≈92头。因此,在单独利用迭球螋防治棉蚜时,可将益害比的参考值定为1∶92。

2.3 迭球螋成虫的寻找效应与棉蚜种群密度的关系

Holling[7]认为寻找效应必须依赖于猎物的种群密度,而捕食者大部分时间用于搜寻猎物,随着猎物密度的增加,搜寻时间减少,捕食率高;根据Holling提出的寻找效应与猎物密度的关系式为E=a/(1+aThNt),从图2看出,迭球螋成虫的寻找效应是随着棉蚜密度的增加而降低。

图2 迭球螋成虫的寻找效应与棉蚜种群密度的关系

2.4 迭球螋成虫的寻找效应估计

寻找效应是捕食性天敌或寄生性天敌在捕食或寄生过程中,对于寄主攻击的一种行为效应。天敌对寄主作用的大小与本身的寻找力有关,而寻找效应的高低决定于猎物密度和捕食者密度[9],关系式为:E=Na/(NtP)。式中:E为寻找效应,Na为捕食猎物数,Nt为猎物密度,P为捕食者密度。

2.4.1 根据Hassell[10]提出的捕食天敌自身密度干扰模型估计寻找效应

在一定的生存空间内,迭球螋自身密度随猎物数量同比例递增时,总捕食量也相应增加,但因捕食者个体间的相互影响使捕食量逐渐减少,平均捕食率有所下降(表2),即迭球螋成虫间存在着种内干扰作用。

表2迭球螋成虫寻找效应与自身密度、棉蚜密度的关系

Table2TherelationshipsbetweensearchingefficiencyandpredatorandAphisgossypiidensities

捕食者密度(P)/头Predatordensity猎物密度(Nt)/头Preydensity被捕食数(Na)/头Consumption平均捕食率PredationrateE=Na/(NtP)E=QP-mχ2E=aT/[1+btw(P-1)]χ2E=a/[1+aThNa+btw(P-1)]χ2110068.4±12.920.68400.68400.63170.00430.73840.00400.52610.0474220082.8±24.320.41400.20700.24450.00580.22600.00160.18120.00373300129.6±24.300.43200.14400.14030.00010.13340.00080.10950.01094400159.8±31.760.39950.09990.09470.000280.09470.00030.07840.00595500175.8±30.800.35160.07030.06970.00010.07330.00010.06110.0014

图3 迭球螋成虫的寻找效应曲线比较

由表2和图3所示,寻找效应随着迭球螋密度的增加而减少。从互相干扰系数值(m=1.369 3)看出迭球螋成虫在限定的空间内存在干扰作用,由于干扰造成寻找时间过长,导致寻找效应下降。

2.4.2 根据Beddington[11]提出的寻找效应与捕食天敌密度关系的模型估计

2.4.3 根据Beddington[11]提出的寻找效应与猎物密度、捕食天敌密度关系的模型估计

3 讨论

迭球螋成虫对棉蚜的捕食功能反应属HollingⅡ型,对其捕食情况用HollingⅡ型和汪世泽等[8]提出的HollingⅢ型功能反应新模型进行拟合,拟合后的预测值与实测值接近,经χ2检验,差异不显著,说明拟合模型可用来描述迭球螋成虫对棉蚜的功能反应情况,这与游兰韶等[4]、曾玲等[5]、邹贵才等[6]发现拟垫跗蠼螋、毛蠼螋、蠼螋对猎物密度的功能反应属HollingⅡ型相一致,表明HollingⅡ型模型是拟合捕食者与猎物相互作用的最佳方法;迭球螋成虫对棉蚜的功能反应,在一定范围内,捕食量随着猎物密度的增加而上升,其后捕食量波动在某一阈值内;迭球螋对棉蚜的日均最大捕食量176.9头,最佳寻找密度92头。

HollingⅡ型模型中的1/Th和汪世泽等[8]提出的HollingⅢ型功能反应新模型中a的生物学含义相同,均表示天敌的最大捕食量,但两个模型中的结果相差较大;同组试验数据,HollingⅡ型模型的结果明显大于汪世泽等提出的HollingⅢ型新模型的结果,以往很多对天敌功能反应的研究及本文结果也得出类似结论。因为HollingⅡ型模型建立在天敌的食欲和食量是无限的前提下,而实际上这个假设是不成立的。但HollingⅡ型模型能够拟合出瞬间攻击率a和平均处理时间Th这两个生物学因子,具有重要的理论意义,因此,认为HollingⅡ型模型和汪世泽等提出的HollingⅢ型功能反应新模型在一定程度上可以互补,在功能反应中两个模型同时使用能更准确地描述天敌的作用[12]。

根据Holling[7]关于寻找效应与猎物密度关系的理论、Hassell[10]和Beddington[11]3种模型估计了迭球螋成虫不同密度下的寻找效应,结果表明:根据Holling的理论,迭球螋成虫的寻找效应随着棉蚜密度的增加而降低;利用Beddington推导出E=aT/[1+btw(P-1)]模型估计寻找效应较Hassell模型E=QP-m准确,而且Beddington模型具有代表性及普遍性,估计参数也较简单,但是无论用哪种模型估计,结果都表明在一定的生存空间内,迭球螋的寻找效应随着自身密度或猎物密度的增大而降低,且当迭球螋密度大于2头后,寻找效应的下降将趋于平缓。在以往有关寻找效应的研究中,猎物密度设置均相同,而在本试验中设置了不同的猎物密度,认为这更接近于自然,测定结果亦符合一般规律[13]。

本试验在室内条件下,猎物与捕食者置于罩盖的培养皿中进行,其测试条件与实际自然环境之间相差较大,测试结果与林间实际情况相比有一定的差异,但在一定程度上能反映出迭球螋对棉蚜的捕食情况,为更好地保护和利用迭球螋对棉蚜的控害作用提供依据。

[1]陈一心,马文珍. 中国动物志 昆虫纲 第三十五卷 革翅目[M].北京:科学出版社,2004:329-330.

[2]彭华. 生物防治在害虫综合治理中地位和作用[J].植物医生,2006,18(3):4-5.

[3]王洪亮,王丙丽,李朝伟.害虫综合治理研究进程[J].河南科技学院学报,2006,34(3):40-42.

[4]游兰韶,邱道寿,肖铁光,等.洞庭湖区苇田拟垫跗蠼螋研究[J].昆虫学报,1997,40(4):379-387.

[5]曾玲,张志红,陆永跃,等.毛蠼螋对蔗扁蛾幼虫的捕食作用[J].华中农业大学学报,2004,23(2):218-221.

[6]邹贵才,陆佳乾,韦玉梅.蠼螋对甘蔗扁飞虱的捕食功能反应研究[J].现代农业科技,2008(14):120.

[7]Holling C S. Principles of insect predation[J].Canada Entomologist,1959,91(2):385-398.

[8]汪世泽,夏楚贵,Holling-Ⅲ型功能反应新模型[J].生态学杂志,1988,7(1):1-3.

[9]丁岩钦.昆虫种群数学生态学原理与应用[M].北京:科学出版社,1980:210-213.

[10]Hassell M P. A population model for the interaction betweenCyzenisalbicansandOperophterabrumataat Wytham Berkshire[J].Journal of Animal Ecology,1969,38(3):567-576.

[11]Beddington J R. Mutual interference between parasites or predators and its effect on searching efficiency[J]. Journal of Animal Ecology,1975,44(1):331-340.

[12]陈文胜,崔志新,任吉君,等.不同温度下六斑月瓢虫对桃蚜功能反应的研究[J].农业系统和综合研究,2004,20(1):69-70.

[13]许俊杰,刘凤莲,李秀芬,等.中华啮粉蛉对柏小爪螨捕食作用的研究[J].山东农业大学学报(自然科学版),2007,38(2):207-212.

PredationofAphisgossypiibyForficulavicariaadult

Liu Ping1, Shen Ping1, Wu Jianhua2, Zhu Huiying1, Yang Xueyi1, Chang Chengxiu1, Zhang Yongqiang1

(1.StationofForestPestManagementandQuarantine,LinxiaHuiAutonomousPrefectureinGansuProvince,Linxia731100,China; 2.AgriculturalSchoolofLinxiaHuiAutonomousPrefectureinGansuProvince,Linxia731100,China)

Forficulavicaria;Aphisgossypii; functional response; searching efficiency

2013-11-13

:2013-12-24

甘肃省临夏州科技计划项目(2010-L-3-04)

S 476.2

:ADOI:10.3969/j.issn.0529-1542.2014.05.012

致谢:承蒙浙江自然博物馆周文豹研究员帮助鉴定迭球螋种名,在此特致谢意。

* 通信作者 E-nail: lx-sp@sohu.com