小国de抵抗:苏芬战争中芬兰使用的轻武器

方丽

由苏联的

无理要求而引发的战争

1939年11月30日,苏联与芬兰之间爆发了冬季战争(亦称苏芬冬季战争,简称苏芬战争),这是一场强国与弱国之间的战争,其中的经验和教训值得思考和借鉴。

在冬季战争爆发之前,苏联与芬兰之间就宿怨已久。两国地理位置相邻,但芬兰人口少、面积狭小。1808年,芬兰被沙皇俄国征服,成为沙俄的附属国。第一次世界大战期间,芬兰在德国的鼓励下进行独立战争,并在俄国十月革命后,于1917年12月6日宣布独立。独立后的芬兰与苏联关系冷淡,甚至多次发生武装冲突,直到1932年,两国调整相互关系,签订了《苏芬互不侵犯条约》。但是芬兰在独立以后,极力与西方各国保持良好的关系,引起了苏联的警惕。1939年初,苏联向芬兰提出第三国可能经过芬兰领土入侵苏联,因此希望获得在芬兰湾某些岛屿上设防的权利,但遭到了芬兰的拒绝。

第二次世界大战爆发后,德国从西侧侵入波兰,苏联则从东侧攻击波兰,仅用了几个星期的时间,两国就瓜分了波兰。1939年10~11月,苏联与芬兰政府在莫斯科谈判,苏联向芬兰提出割让和调整芬兰部分领土,要求芬兰割让卡累利阿地峡、汉科半岛、雷巴契半岛,以及位于芬兰湾处的其他4个岛屿。但两国对各自利益互不相让,谈判终于在1939年11月13日破裂。同年11月30日,苏联派兵入侵芬兰,苏芬冬季战争由此爆发。由于苏联的入侵行为,国际联盟于同年12月14日取消了苏联的成员资格,但国际联盟的这一行为并没有产生任何效果,战争还是愈演愈烈。

蹒跚前进的苏军

在战争的开始阶段,苏联调遣大量的军队和装备,包括50多万名士兵和2000多辆坦克,以及不计其数的各种轻、重武器,从芬兰南部和东部边境开始进攻。与苏联采用的人海战术相比,芬兰军队的人员和武器装备数量都显得微不足道。例如在卡累利阿地峡,苏军派出的人数高达12万人,装甲车辆超过1500辆,而守卫此地的芬兰士兵仅有2万人,反坦克步枪的数量还不足30支。但芬兰士兵并没有被这种情况吓倒,正如一名芬兰士兵所说的那样:“入侵的苏联人如此之多,我们的国家却如此之小,我们到哪里找那么多的地方将他们全部埋葬?”

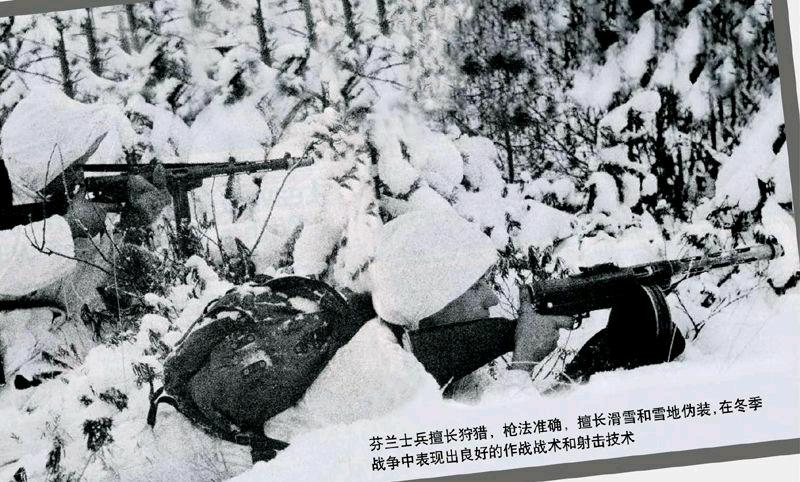

虽然苏军攻势猛烈,派出的人员和装备众多,但其前进的步伐非常缓慢,这主要有以下几方面的原因:一是由于在以前的战争中苏军遇到的挫折不多,造成了苏军指挥官过于自负,没有制定出正确的战略战术。二是苏军虽然人数众多,但是兵源复杂,只有一小部分是富有经验的老兵,更多的则是新近征召入伍的士兵,没有任何作战经验,也没有经过必要的训练。三是芬兰是世界上最寒冷的国家之一,冬季漫长而严寒,而苏芬战争发生的时间正处于一年中气候最冷的季节。四是芬兰不同于中欧平原地区,其地形高低不平,交通不便,易守难攻,苏联新兵对芬兰的地形和气候毫无经验和准备,这种情况对他们十分不利。五是战争开始后,芬兰境内即下起了大雪,很多地方都被冰雪覆盖,苏联士兵没有雪橇和雪地伪装服,甚至没有足够的御寒衣物,给他们的行动带来了极大的不便。而芬兰士兵则非常擅长滑雪和雪地伪装,与苏军作战十分有利。

在战争期间,苏军指挥官没有考虑地形和环境因素,只一味地野蛮进攻,而不考虑伤亡。他们采取拿破仑时代的人海战术来对付更加适应环境的芬兰士兵,而芬兰人十分擅长狩猎,大多数人枪法精准,因此造成了大量苏联士兵死于芬兰士兵的枪下。面对这种情况,苏联指挥官仍然不吸取教训,没有及时改变策略,只是一味进攻,但前进的脚步非常蹒跚缓慢,付出了巨大代价。

芬兰人的猛烈抵抗

面对苏军的猛烈进攻,芬军别无选择,只能一面应战,一面尽量拖延,以争取时间获得国际社会的援助。战争伊始,芬军弹药的保有量非常低,已经低到相当危险的程度,其步枪弹和机枪弹数量的总和,还不够芬军使用2个月。面对这种情况,芬兰希望能够获得国际舆论和物资的支持,希望在芬兰被苏联完全侵占之前,西方国家能够采取强有力的干预措施,但实际情况却不是芬兰所希望的那样。战争刚刚开始时,西方多数国家纷纷表达了对芬兰的舆论支持,但是在各自利益的驱动下,并没有对芬兰进行太多的军事援助。只有少数国家对其进行了军事援助,其中芬兰的邻国瑞典虽然保持中立,但设法为芬军提供了一些飞机、火炮和包括瑞典6.5×55mm口径的勃朗宁自动步枪变型产品等轻武器,但援助的数量非常少,对于芬军来说是杯水车薪。

芬军尽管感觉到战争最终很难取胜,但仍然猛烈抵抗,其总司令员曼纳林倡导的思想是尽可能地杀死更多的苏军士兵。芬军规模虽然小,但其轻装小部队作战经验丰富,芬兰的地形和环境非常适合采取这种战术。芬军采取的是非正规作战方式,但却并不是毫无章法。他们更重视越野滑雪和射击技术,并且身体状态好、战斗精神饱满。endprint

芬军化整为零的小规模部队通常由来自同一地区的士兵组成,士兵与士兵之间,以及士兵与指挥官之间都非常熟悉,彼此的默契度好,作战效果也就更好。强烈的地区荣誉感促使这些小规模部队在作战成绩方面相互比较,甚至创造出很多奇迹。例如在一次作战中,一个由不到两个连的兵力组成的芬兰突击小队,在夜间穿过冰冻的托瓦亚维(Tolvajarvi)湖,对一个苏军营进行突袭。芬兰士兵首先用刀悄悄杀死苏军的哨兵,然后在短短5分钟的时间内,用步枪和轻机枪将苏军全部歼灭。这场突袭结束后,芬军惟一的伤亡是突击小队的指挥官帕亚里上校,但他并不是死于苏军的枪下,而是在回程路上因心脏病突发而亡。

芬军的武器装备量少,从国际社会获得的援助也不多,但芬军在这场战争中善于“取之于敌”。他们所使用的轻武器大多与苏军的相同,即使武器有所不同,采用的弹药也几乎相同,因此其武器与弹药的补给可从苏军手中夺取,不会发生士兵不熟悉武器而导致不会使用的情况。

比芬兰枪弹还多的苏军士兵

虽然芬军采取的战术和经验都更适合冬季战争,但随着战争的持续进行,苏军在人员数量和武器装备上的优势变得越来越明显。芬兰人形容,苏军士兵的数量甚至比他们的枪弹数量还多。越来越多的苏军士兵涌入芬兰,但他们没有吸取战争早期的教训而改变战术和策略,只是鲁莽地前进,几乎毫无遮掩地暴露在芬兰士兵的枪口之下。在苏军横渡泰帕莱半岛的战役中,芬兰机枪手一波接一波地射杀了大量苏军士兵。芬兰士兵使用的每一挺马克沁机枪,都杀死了成千上万的苏军士兵。当这些芬兰机枪手们得知他们的枪口染有多少苏军士兵的鲜血后,很多人都惊呆了。芬兰机枪手们连续不断地射击,直到他们使用的水冷式马克沁机枪的枪管在冬天的严寒下也变得滚烫,大量苏军士兵的尸体在芬兰士兵的枪口前方堆积成山,将他们面前的白雪染成红色。大批的死亡一遍又一遍地重复,芬军的马克沁机枪以500发/分的射速不断射击,有时甚至机枪手们已经体力不支,但他们的马克沁机枪仍在毫不减速地继续射击。即使这样也没有阻挡住苏军士兵的冲击,他们仍是一波一波地进行猛攻,最终以极高的代价和惨重的伤亡取得了胜利。

芬兰狙击手的作用也不可小觑。由于芬兰人十分擅长狩猎,在冬季战争爆发之前就已经小有名气,在冬季战争爆发后更被视为传奇。芬兰狙击手在这场战争中取得了不可思议的战绩,如一名芬兰狙击手在短短3个半月的冬季战争中,就射杀了200多名苏军士兵。

芬军使用的轻武器

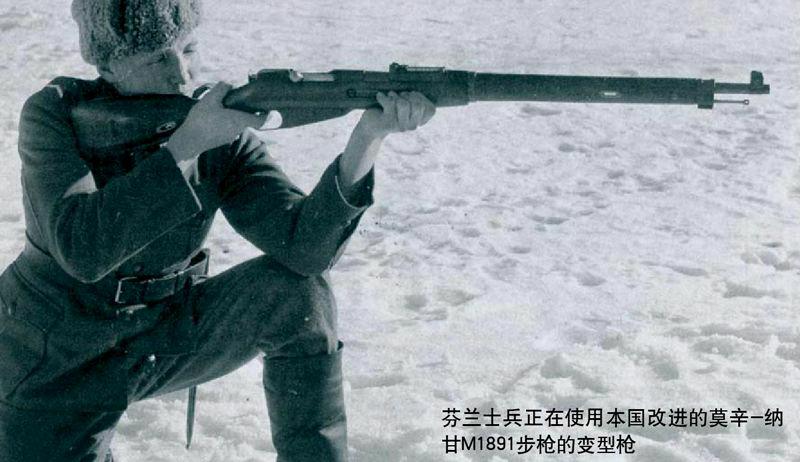

在冬季战争中,芬军使用的主用步枪与苏联军队相同,即采用苏制旋转后拉枪机式工作原理的莫辛-纳甘M1891步枪及其各款变型产品,这些枪配用7.62×54mmR枪弹。芬兰的武器专家们对莫辛-纳甘M1891步枪进行了独特的改进设计,设计出M1891-24步枪、M27步枪、M28步枪以及M28-30步枪等型号。这些改进型步枪与苏联莫辛-纳甘M1891步枪相比,具有外形更优美、表面处理更精致、射击精度更好的优点。当时苏军开始使用新型SVT40步枪,该枪配用与莫辛-纳甘M1891步枪相同的7.62×54mmR枪弹,虽然芬军并未配发该枪,但芬兰士兵使用缴获的SVT40步枪也十分称手。

芬军中也有一些本国设计的轻武器。虽然芬兰是一个面积和人口都非常有限的小国,其轻武器设计和制造能力却非常高超。当时芬兰最著名的枪械设计师是自学成才的艾莫·拉蒂(Aimo Lahti)。拉蒂曾设计成功50多款轻武器,其中最著名、最先进的设计包括索米M31冲锋枪、拉蒂-萨洛兰塔(Lahti-Saloranta)M26轻机枪、拉蒂M35半自动手枪以及大型的拉蒂M39反坦克步枪等,这些枪都在冬季战争中有所使用。

9mm巴拉贝鲁姆口径的索米M31冲锋枪自设计成功后,参与的第一场战争就是冬季战争。该枪的一个创新设计是采用71发弹鼓供弹,这种弹鼓供弹的形式对后来苏联在二战期间冲锋枪供弹的设计产生了巨大影响,如PPD-40与PPSH-41冲锋枪均可采用71发弹鼓供弹。但索米M31冲锋枪有一个缺点是质量太重,装满弹时全枪质量达7kg(含71发弹鼓),这对于冲锋枪来说是一个非常严重的问题。但是该枪的射击精度很高,在冬季战争中发挥了很大作用。特别是该枪是芬兰本国生产的武器,因此如果能够配发一支索米M31冲锋枪,也成为芬兰士兵们的一种荣誉象征。

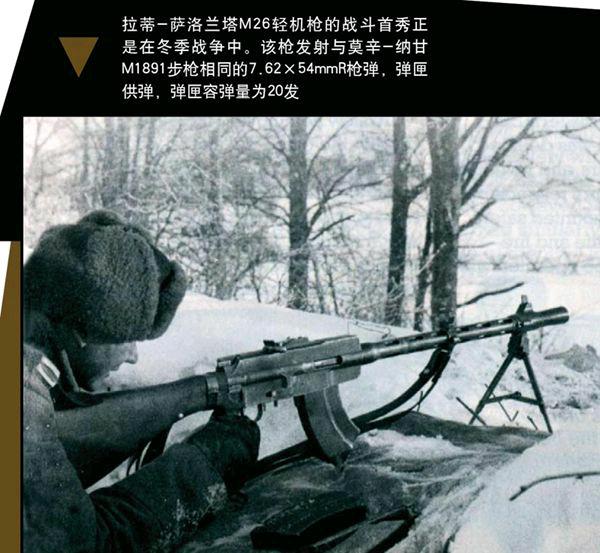

拉蒂-萨洛兰塔M26轻机枪的战斗首秀也是在冬季战争中。该枪采用与莫辛-纳甘M1891步枪相同的7.62×54mmR枪弹,弹匣供弹,弹匣容弹量为20发。其虽然结构复杂,全枪质量较大,为9.3kg,但却拥有非常高的射击精度和良好的可靠性。

由于拉蒂-萨洛兰塔M26轻机枪的生产数量非常有限,只生产了几千挺,为了补充轻机枪的数量,芬兰士兵经常使用从苏军手中缴获的DP28轻机枪。DP28轻机枪结构简单,使用起来比较可靠,也成为芬军对付苏军的一款利器。

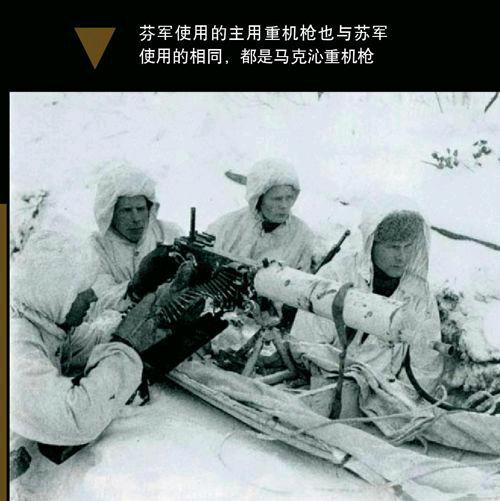

芬军使用的主用重机枪也与苏军的相同,都是马克沁重机枪。但是芬兰人对马克沁重机枪的枪机机构、供弹机构和瞄具进行了改进,改进后命名为M32重机枪。M32重机枪的最大特点是将原本使用布制弹带的供弹机构,改进为使用金属弹链的供弹机构,提高了射速,由600发/分提高到850发/分。其改进的瞄具也提高了该枪的射击精度。此外,芬兰人还为该枪设计了一个名为“雪帽”的部件,其是一个带拉盖的大型开口式装置,安装在该枪水冷式套筒的顶部。在冷却水用完的情况下,射手可以很容易地用在芬兰随地可见的雪块装入此装置,以替代冷却水。

惨重代价下的胜利

随着战争的持续进行,芬军陷入兵源枯竭、弹尽粮绝的地步,不得不忍辱求和,于1940年3月12日与苏联签订《莫斯科和平协定》,冬季战争至此结束。根据《莫斯科和平协定》,芬兰向苏联割让了10%的领土,以及30%的经济资产。

苏联虽然最终取得了战争的胜利,但其付出的代价极为惨重。在这场战争中,苏军约有126800人死亡或失踪,264900人受伤,5600人被俘,损失的装甲车辆约为2268辆。与之相比,芬军死亡人数约为26600人,受伤人数约为39000人。芬兰最终虽然失去了一部分土地,但仍保持为一个独立的国家,并且国际名声得到提高。而苏联则恰恰相反,虽然取得了战争的胜利,但这个胜利遭受了令人尴尬的巨大损失,实际上是一场军事败笔,有损苏联在国际社会中的形象和地位。