“结构-定向”理论在高校网球正手 教学中运用的实验研究

罗 旭

(浙江财经大学 东方学院,浙江 嘉兴 314408)

0 前 言

“结构-定向”理论是我国著名教育心理学家、北京师范大学心理系冯忠良教授积多年研究成果而提出。该理论认为教学应以构建学生的心理结构为中心,将技能的掌握与学生的心理活动紧密结合起来,实施定向培养[1]。

“结构-定向”教学思想强调依据学生学习的规律,对所要构建的心理结构进行定向培养。在操作技能培养过程中,学生的学习必须经过定向、模仿、整合、熟练四个阶段[2]。本次实验教学的目的就是要将“结构-定向”教学理论运用于高校网球的正手教学中去,使学生的认知结构、情感结构在学习中的导向作用得到充分发挥,使学生建立正确的动作认知结构,达到对学生心理结构的定向培养,使网球正手击球动作的合理化和优美化。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

浙江财经大学东方学院选修网球学生40名,随机分成两组,每组20人(每组有2名女生)。实验周期为一学期16周课时。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法。详细阅读了《网球运动高级教程》(陶志翔),《世界一流网球技术》(美国,保罗勒特尔等)等网球技术专业书籍,并通过中国知网查阅了近100篇网球技术教学论文。

1.2.2 问卷调查法。

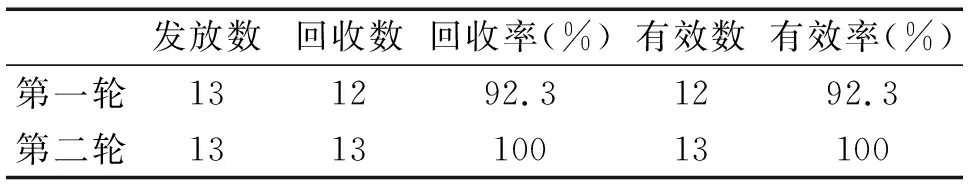

1.2.2.1 问卷发放情况统计。根据本文需要向浙江省高校及其他体育院校的部分教育心理学和运动心理学的专家、教授发放学生学习动机测试指标调查表,问卷发放情况见表1:

表1 专家问卷统计表

1.2.2.2 问卷的效度检验。本次问卷的效度检验采用了两轮特尔菲法,发放时间间隔为30天。从表1可以看到,专家对问卷的认同率在90%以上,问卷具有高度的效度。

1.2.2.3 问卷的信度检验。本次问卷的信度检验采用重没法。经检验,两次问卷的相关系数为r=0.098,分半信度r=0.829,该问卷信度较高。

1.2.4 数理统计法。采用SPSS13.0、Excel对各组样本成绩进行统计分析。

1.2.5 实验教学法。

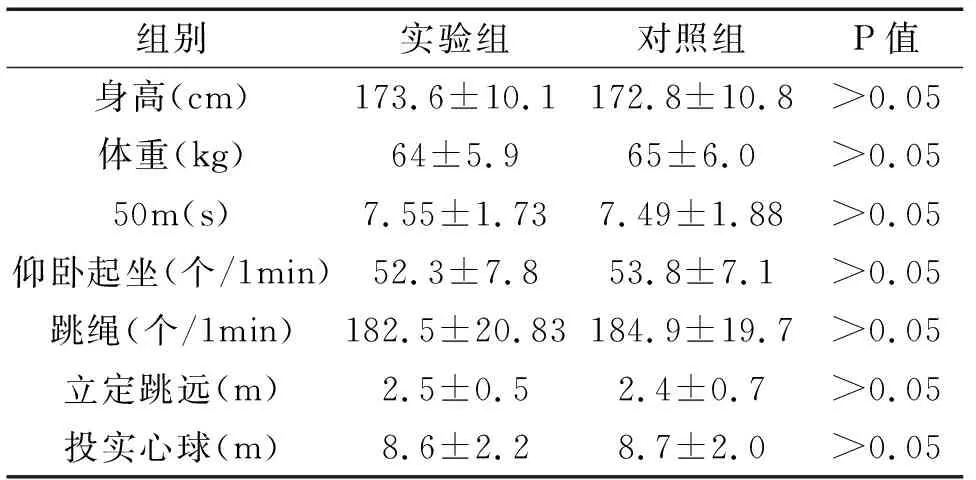

1.2.5.1 身体素质测试。主要对实验对象的基本身体素质进行测试(表2)。

表2 实验前两组学生身体素质基本情况对比

从表2我们可以看到,随机分组的实验组和对照组学生之间的身体素质都没有显著性差异,也就是说这两个组的学生可以进行该教学实验的要求。

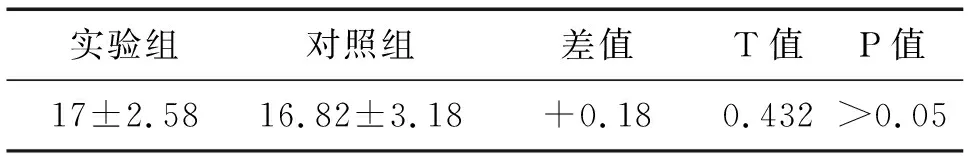

1.2.5.2 学习动机测试。根据定向化教学理论观点,动机是学习的首要机制,是主动学习的内因。因此实验前对实验对象进行了学习动机的测试(表3)。

表3 实验前两组学生学习动机对比

由上表可知,实验前实验组和对照组的学习动机不存在显著性差异(P>0.05),两组在实验前的学习动机基本一致。

1.3 两个组教学实验设计

1.3.1 在教学指导思想方面。在教学初期,让实验组的学生理解并接受“结构-定向”教学的主要思想,然后教师对网球正手动作进行讲解和示范,要求学生在进行完整的模仿练习之前认真的回忆动作结构。实验组的练习强调环节动作之间的整合和完整动作的完成度。而对照组则由教师讲解示范后,学生直接进行模仿,练习时主要着重动作外部表现的完成度,特别是整个正手挥拍过程的轨迹。

1.3.2 在教学方法方面。实验组教学在正确认知下的正手击球动作,在分解与完整练习过程中,按运动心理定向的要求,完成各种练习。对具体的细节动作,要注意速度、角度的问题,即能够在保证动作速度或增大速度的情况下,正确完成动作技术,并逐渐提高动作幅度。而对照组主要以分解练习为主贯穿整个教学过程,先学习正手准备姿势,再学习正手引拍,挥拍击球和随挥,最后完成四个动作的完整练习。

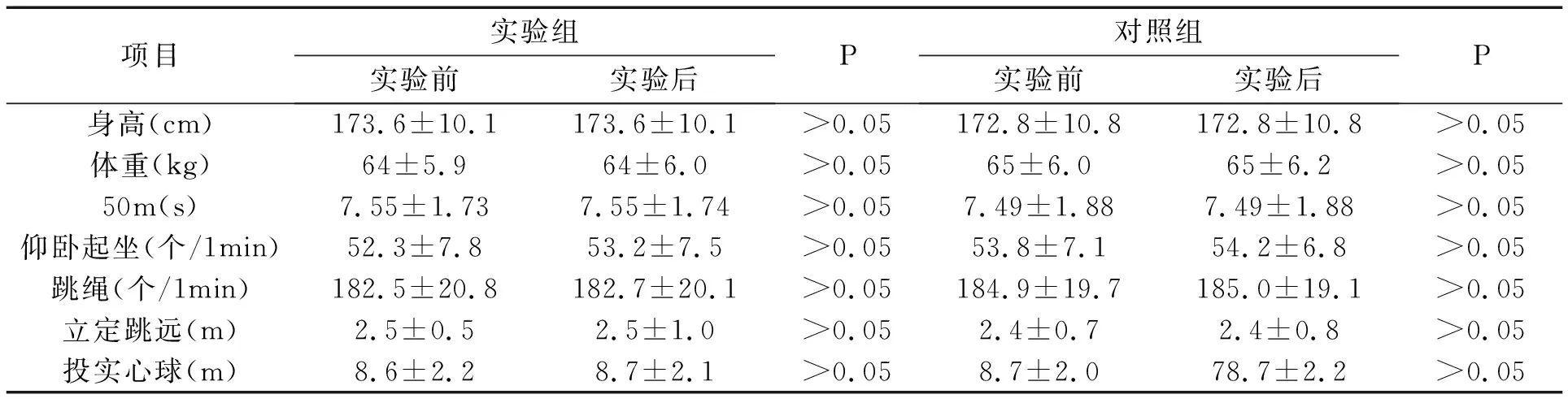

表4 实验前后组内身体基本情况差异性检验

2 研究结果与分析

2.1 实验前后实验组与对照组身体素质对比

通过一个学期的教学实验后,对两个组的身体素质基本情况再一次进行测量。结果如表4所示,实验前后,两个组学生的基本身体形态基本无变化,身高无变化,体重增长极小,无显著性差异(P>0.05);身体素质除仰卧起坐和跳绳变化稍大,但前后也无显著性差异,其他基本无变化。

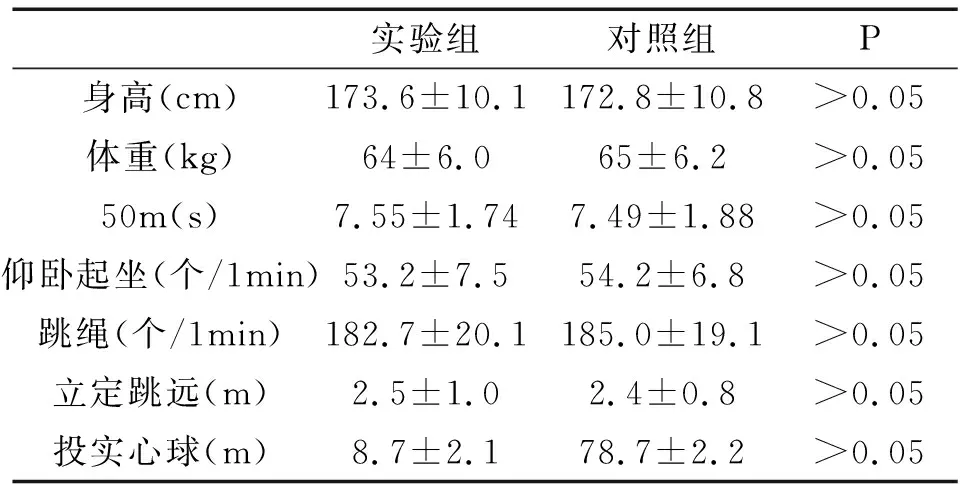

实验结束后,对实验组和对照组两组之间的身体基本情况也进行了差异性检验,从测量得到的数据结果看(表5),两个组在身体形态和身体素质方面无显著性差异(P>0.05)。

表5 实验后组间身体基本情况差异性检验

2.2 两组技术测试成绩对比

通过一学期的分组教学,即实验组进行网球正手击球技术的“结构-定向”化教学,对照组则采用传统的教学方法。教学结束后对两组的技术成绩进行了测试,实验组平均成绩为80.7分,对照组平均成绩为75.5分,经T检验两个组总成绩有显著性差异(P<0.05),在三项测试成绩中,两个组的技评成绩出现了显著性差异(P<0.05),实验组技评成绩为34分,对照组技评成绩为29.82分。

表6 实验后两组技术成绩差异性检验

注:本量表满分为100分,达标(40)+技评(40)+步法(20)=总分(100)

2.3 两组运动学指标对比

2.3.1 角度指标。本研究选择运动学指标作为教学综合评价的一个重要手段,可以更加精确的评定“结构-定向”教学理论模式的教学效果。

关节角度可以细致的反应技术动作在完成过程中是否到位,体现了动作某一瞬间的肢体的空间位置。

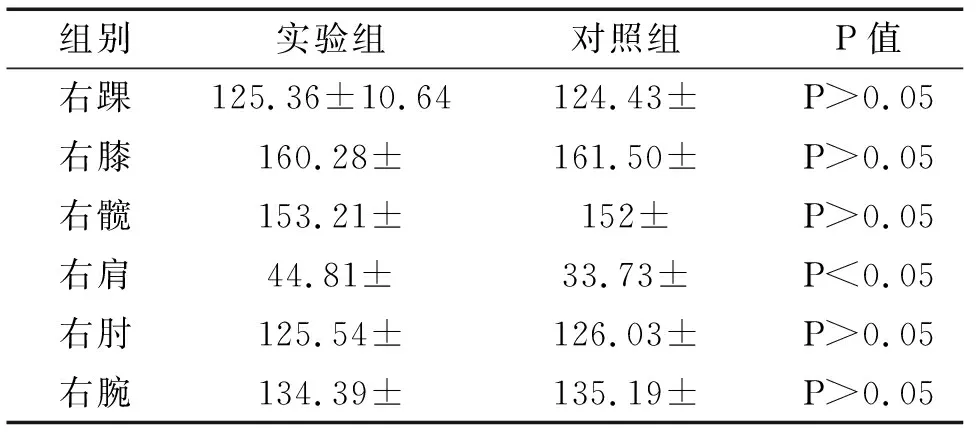

表7 两组在引拍时身体各关节角度统计表(°)

从表7中我们可以看到两个组在做正手引拍动作时右踝、右肘和右腕并没有出现显著性差异,P>0.05;而右膝、右髋和右肩出现了显著性差异,P<0.05,这也正体现了“结构-定向”教学理念模式的效果。实验组的学生右膝和右髋的角度明显小于对照组,说明在做引拍准备动作时实验组学生右腿弯曲得更加厉害,能够在击球时获得更大的击球力量,而对照组的右腿弯曲不够,获得的击球力量也相对较小;实验组的学生右肩的角度大于对照组,说明实验组在做引拍动作时的动作舒展度更好,能在击球瞬间获得更大的转动半径,而对照组学生则有点夹着肩击球,这样的击球使得击球点过于靠近身体,无法获得更大更合理的转动半径,因此击球的力量也较小。

表8 两组在挥拍击球时身体各关节角度统计表(°)

表8中显示,两个组学生在挥拍击球时只有右肩出现了显著性差异,其他关节并无出现显著性差异,看似看不到“结构-定向”教学理论的优势所在,但我们可以从引拍到击球各关节的变化得到答案,在引拍准备时刻,实验组的右膝和右髋分别从132.54°和134.48°变化到了160.28°和153.21°,而对照组的右膝和右髋的角度几乎无明显变化,这一差别造成了实验组的学生在击球时能更加省力并获得更大的击球力量,这一点也证实了“结构-定向”教学理论对学生理解掌握正手击球动作起到了重要作用。

2.3.2 速度指标。在击球中各关节的速度决定了球拍击中球的那一刻作用在球上的速度,作用在球上的速度越快,击球力量也就越大,从表9的统计结果我们可以看到,实验组在速度方面有着全面的优势,两组除了右踝外,其他各关节获得的速度均有显著性差异,P<0.05。学生在击球时各关节都获得远大于对照组的速度,因此也打出了更大力量的击球。

表9 两组在击球瞬间身体各关节速度统计表(m/s)

3 结论与建议

3.1 结论

3.1.1 “结构-定向”教学理论以对学生的动作心理结构形成为指导,有目的地把中枢神经活动与动作技能学习紧密联系在一起,强化心理、神经通路和运动技能条件反射的形成和巩固,有利于动作的动力定型。

3.1.2 通过实验证明,“结构-定向”教学模式在网球教学中运用是可行的,它不仅促进了学生成绩的提高,还使学生的动作更趋合理化和优美化。

3.1.3 “结构-定向”教学有利于在动作学习过程中主动学习观察和思考,对动作技术的各个具体环节都能建立正确的认知结构,使学生主动控制击球动作的完成过程。

3.2 建议

3.2.1 本研究仅仅从教学实验后的测试结果得到的数据进行了分析,“结构-定向”教学模式到底对网球正手教学的引拍、击球、随挥、动作节奏、心理稳定性、身体发力的利用率等方面的作用还有待研究。

3.2.2 “结构-定向”教学模式不能完全取代传统的教学方法。体育教学过程是一个受很多因素影响的,在实际的网球教学操作中,可以按照“结构-定向”理论来组织教学,在以传统教学为主要手段的情况下,实现促进学生动作技能认知结构的快速形成。

[1] 冯忠良.结构化定向化教学心理学原理[M].北京:北京师范大学出版社,1998.

[2] 张大均.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,1999:139-143.

[3] 邢红军,陈清梅.论“智力-技能-认知结构”能力理论[J].首都师范大学学报:自然科学版,2005,26(3):41-47.

[4] 康利则.体院田径课程“结构-定向”教学模式的实验研究[J].西安体育学院学报,1999,16(2):60-63.