岩石初始损伤及其对单轴抗压强度的影响研究

,,,

(1.中国地质大学 工程学院,武汉 430074;

2.长江科学院 a.水利部岩土力学与工程重点实验室;b.服务中心,武汉 430010)

1 研究背景

近年来,许多研究者应用CT技术对岩石的破裂过程进行了研究,自从Withjack[1]在20世纪80年代后期将CT扫描技术应用于地质材料特性研究以来,CT扫描技术便开始广泛地应用于地学和岩土工程领域的研究。杨更社等[2-3]分析了岩石CT图像的CT数分布特征,即无裂隙时CT数直方图呈现单峰曲线特点,有裂隙或空洞发育时直方图呈现多峰曲线特点。葛修润等[4]利用三轴加载设备进行了三轴和单轴压缩下的煤岩试件细观损伤扩展情况的CT动态即时扫描试验,实现了不卸载扫描,从细观尺度上证实了岩石的疲劳破坏存在门槛值。丁卫华[5-6]提出了CT尺度裂纹的概念。仵彦卿等[7]研究了岩石CT尺度小裂缝扩展与渗流特性,提出了基于CT数的岩石孔隙率公式,得到岩石小裂纹的起裂门槛值因岩石强度差异而不同的结论。任建喜等[8-9]研究了砂岩在三轴或单轴荷载作用下破坏全过程的细观损伤扩展规律,从理论上推导出密度损伤增量的概念,实现了对岩石密度损伤的定量描述,建立了岩石体积变形与密度损伤增量的定量关系。

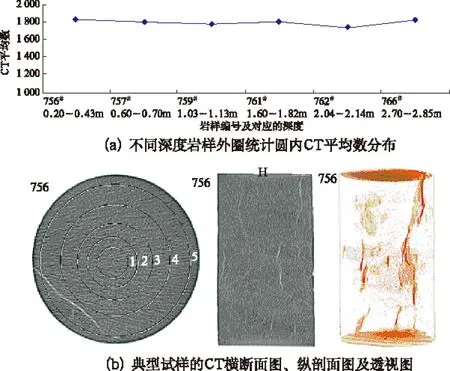

岩石CT虽已取得多方面的成果,但在岩石CT本身的发展方面并不完善,如利用CT实验研究岩石的初始受损程度对岩石力学性质的影响及实时探测岩石在不同受载条件下内部裂纹的变化扩展过程等方面的研究成果还比较少。本文采用CT扫描技术研究软岩(黏土岩以下同)和硬岩(大理岩以下同)初始损伤后对其单轴抗压强度的影响。本试验中计算机断面x-射线CT测试采用长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室的Somatom CT系统、德国西门子公司生产的Sensation 40型医用螺旋CT机,空间分辨率40层。岩石CT数的定量分析为进一步把CT数和岩石损伤变量联系起来,为定量分析奠定了基础[2]。CT数越大,岩样受损程度越小;CT数越小,岩样受损程度越大。用CT对所取得的岩样进行扫描,每个岩样从顶部到底部均匀间隔选取约5个扫描横断面,获得岩样不同横断面上的CT数分布。对每个断面上的CT数分布按同心圆(如图1,一般3~4个),从内到外进行统计,统计参数包括统计每个同心圆内的平均CT数和CT数方差,再根据各同心圆内平均CT数的大小及其CT数方差的大小,初步确定岩样的损伤范围及相对损伤程度。限于篇幅,本文只对软硬岩岩样的最外圈CT数进行统计分析。

2 黏土岩初始受损的CT试验成果

试验选择黏土岩进行CT扫描研究,通过不同的保护条件使试验区的岩石受到不同程度的损伤。

2.1 天然敞露保护试验区受损岩样CT扫描成果

天然敞露保护试验区的岩样为自然受损,图2(a)是该保护试验区开挖1 m后各岩样统计圆内CT数平均值的分布情况,图2(b)是该区开挖1 m且自然放置4个月后各岩样最外圈统计圆内CT数平均值的分布情况。其CT横断面图、纵剖面图、透视图见图2(c)—2(d)。分析结果表明,岩样内圈的平均CT数总是低于外圈的平均CT数,开挖1 m且自然放置4个月后的岩样的平均CT数明显低于开挖1 m后即时取岩样的CT平均数,说明长时间的风化作用使该试验区的岩样受损。且开挖1 m后所取得的各个岩样平均CT数相差不大,这说明同一深度所取的岩样初始损伤的程度一样;岩样受损程度随深度的增加无显著变化。除了检测岩石材料横断面的损伤,还进行了纵截面的损伤检测,并给出了纵剖面图和透视图,这样可以方便地研究损伤分布的各向异性特性,见图2(a)和2(b)。

2.2 干湿循环劣化试验区受损岩样CT扫描成果

通过对该试验区进行风干和泡水的干湿交替循环处理,从而使该试验区的岩石初始受损。图3(a)是该试验区开挖1 m且自然放置4个月后最外圈统计圆内CT数平均值的分布情况,图3(b)中是干湿循环试验区开挖1 m且自然放置4个月后的CT横断面图、纵剖面图、透视图。分析结果表明,该试验区开挖1 m且自然放置4个月后所取得的各个岩样平均CT数相差不大,这说明岩样受损的程度随深度无显著变化。

2.3 混凝土保护试验区岩石受损CT扫描成果

图4(a)是混凝土保护试验区开挖1 m且自然放置4个月后岩样统计圆内CT数平均值的分布情况,图4(b)是该区开挖1 m且自然放置4个月后的CT横断面图、纵剖面图、透视图。分析结果得到,混凝土保护试验区开挖1 m且自然放置4个月后所取得的各个岩样平均CT数相差不大,这说明岩样受损的程度随深度无显著变化。

2.4 损伤程度不同的岩石单轴抗压强度比较分析

图2 开挖1 m天然敞露试验区CT数分布、CT横断面图、纵剖面图及透视图

图3 开挖1 m且放置4个月干湿循环试验CT数分布、CT横断面图、纵剖面图及透视图

图4 开挖1 m且放置4个月混凝土保护试验区CT数分布、CT横断面图、纵剖面图及透视图

通过比较天然敞露保护试验区受损程度相同的岩块CT扫描试验结果得知,天然敞露试验区开挖1 m且自然放置4个月后的初始受损岩样的平均CT数明显低于开挖1 m后即时取岩样的CT平均数,见图2(a)与图2(b),这说明长时间的风化作用加剧了岩样的受损程度,图2(d)中的岩样受损程度明显比图2(c)的岩样受损剧烈。这与室内的岩石力学性质结果也是一致的,天然敞露试验区开挖1 m且自然放置4个月后岩块的单轴抗压强度逐渐减小,即岩样随着长时间的风化,其受损加剧。

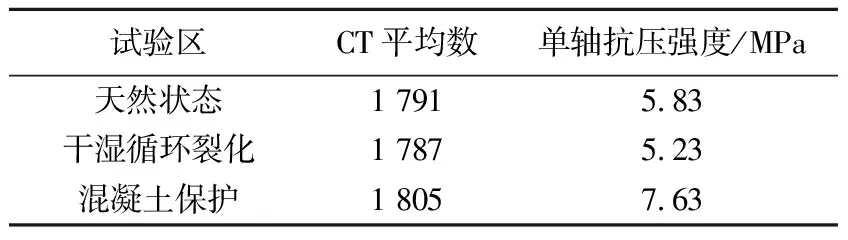

通过比较3个试验区的CT扫描结果得到,混凝土保护试验区岩样的CT平均数最高,天然敞露试验区的次之,干湿循环试验区的最低,受损程度大小与室内的岩石力学性质结果一致,混凝土保护试验区岩块的单轴抗压强度最高,天然敞露试验区的次之,干湿循环试验区的最低,这说明CT数高,受损程度低,对应的岩石单轴抗压强度也高,反之亦然。试验表明黏土岩在不同受损程度下其单轴强度变化呈现一定的规律性。岩石的CT数与其单轴抗压强度的对应关系见表1。

表1 岩石的CT数与其单轴抗压强度的对应表

3 大理岩初始受损的CT试验成果

试验选择硬岩中的大理岩,通过取样方式的不同以致岩样受损。分别对C孔、D孔、Y孔3个钻孔进行不同方式的取样,其中C孔和D孔进行无损取样,Y孔进行常规取样。现场无损取样采用套钻取样技术,即解除被采样区岩体的应力,但这种解除过程是逐渐可控的。具体是:先在现场选定取样区域,利用钻孔、切削等方式沿取样区形成封闭的边界,解除取样区域岩体的应力;然后采用钻孔的方式在该区域内获得岩芯;最后分别对这些岩样进行单轴压缩试验以获取单轴抗压强度。

3.1 大理岩无损取样和常规取样的CT扫描成果

图5中横坐标代表各组岩样的编号,从图5中可以看到,除个别岩样外(2号),C孔和D孔各统计圆上的平均CT数都要明显大于Y孔岩样,且从C,D两孔中所取得的各个岩样平均CT数相差不大,而Y孔中所取得的岩样则波动很大,表明岩样个体差别较大,这说明无损取样C,D两孔中的岩样初始损伤的程度明显比Y孔岩样低。统计时发现,岩样的内圈和次内圈也表现出和外圈、中圈类似的规律,说明Y孔岩样整个都受到了较为严重的取样损伤。通过对无损取样孔和常规取样孔所取得的岩样的CT扫描分析,可以初步认为,岩样中圈(即cir3,从cir1往里计数)以内的部分较少地受到取样损伤的影响。

图5 统计圆内CT数平均值的分布

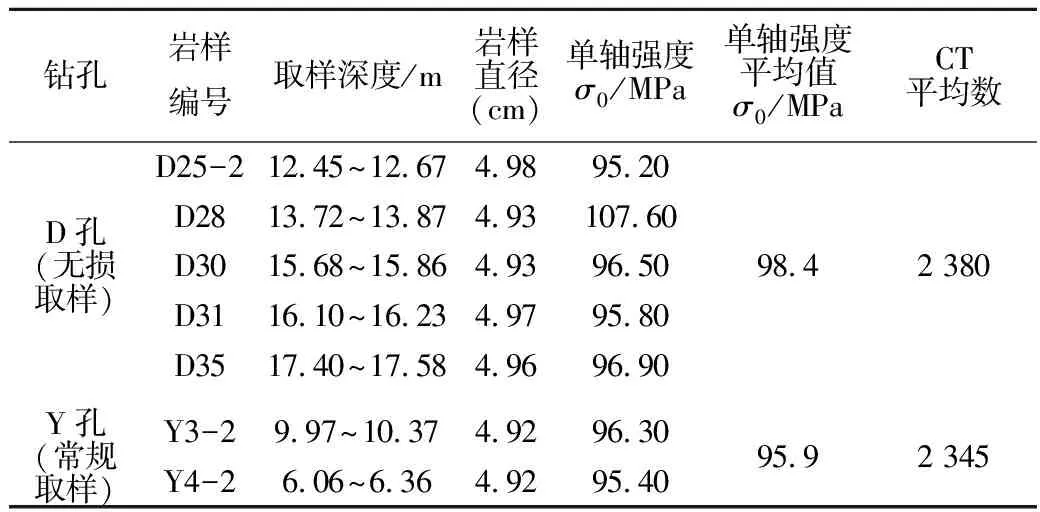

3.2 大理岩无损取样和常规取样的单轴抗压强度

基于MTS815岩石力学试验系统,一共进行7个岩样(包括无损取样和常规取样)的单轴压缩试验,从而获取其单轴抗压强度。从表2可以看到,无损取样的大理岩单轴抗压强度在95.2~107.6 MPa之间,平均值为98.4 MPa。常规取样大理岩的单轴抗压强度在95.4~96.3 MPa之间,平均值为95.9 MPa。这与CT试验结果是一致的,无损取样的大理岩CT数和单轴抗压强度值均高于常规取样的大理岩的CT数和单轴抗压强度值。体现了岩石初始受损程度影响其单轴抗抗压强度值。岩石的CT数与其单轴抗压强度的对应关系见表2。

表2 初始受损程度不同岩样的单轴压缩试验结果

4 结 语

本文采用CT扫描的研究手段研究软岩(黏土岩)和硬岩(大理岩)的初始受损程度对其单轴抗压强度的影响。软岩受损是通过不同的保护条件改变岩样所在试验区的场地条件使岩石受到损伤,硬岩受损是通过取样方式的不同致使岩样受损。CT扫描试验表明岩石初始受损程度对岩石单轴抗压强度有重要影响。受损程度越低,CT数就表现出越高,对应的岩石强度就越高,反之,受损程度越大,CT数就表现出越低,对应的岩石强度就越低。

(1) 通过分析软岩在天然敞露试验区、干湿循环试验区以及混凝土3种不同保护条件下试验区受损岩样的CT扫描试验成果,得知天然敞露试验区开挖1 m且自然放置4个月后的岩样的平均CT数明显低于开挖后1 m后即时取岩样的CT平均数,这说明岩样的受损程度受长时间的风化作用的影响;通过比较天然敞露保护区、干湿循环保护区及混凝土保护区不同深度处岩块的CT扫描试验成果,结果表明岩样受损程度随深度的增加无显著变化。且混凝土保护区岩样的CT平均数最高,天然敞露试验区的次之,干湿循环试验区的最低,受损程度不同的黏土岩CT平均数呈现一定的规律性。

(2) 通过分析硬岩由于不同取样方式致使岩样受损的CT扫描试验成果得知:采用无损取样的岩样初始损伤的程度明显比常规取样的岩样初始损伤程度低;岩石的初始受损程度影响其力学性质单轴抗压强度。无损取样的大理岩CT数和单轴抗压强度值均高于常规取样的大理岩的CT数和单轴抗压强度值。

参考文献:

[1] WITHJACK E M.Computerized Tomography for Rock Property Determination and Fluid Flow Visualization [J].Society of Petroleum Engineers Formation Evaluation,1998,(2):696-704.

[2] 杨更社,谢定义,张长庆,等. 岩石损伤特性的CT识别[J].岩石力学与工程学报,1996, 15(1):48-54.(YANG Geng-she,XIE Ding-yi,ZHANG Chang-qing,etal. CT Identification of Rock Damage Properties [J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1996, 15(1):48-54.(in Chinese))

[3] 张全胜,杨更社,高广运,等x射线CT技术在岩石损伤检测中的应用研究[J].力学与实践,2005,27(6):11-19.(ZHANG Quan-sheng,YANG Geng-she,GAO Guang-yun,etal.Review on Application of X-ray Computerized Tomography(CT)to Rock Damage Measurement[J].Mechanics in Engineering,2005,27(6):11-19.(in Chinese))

[4] 葛修润,任建喜,蒲毅彬,等.煤岩三轴细观损伤演化规律的CT动态试验[J].岩石力学与工程学报,1999, 18(5):497-502.(GE Xiu-run,REN Jian-xi,PU Yi-bin,etal.A Real-in-time CT Triaxial Testing Study of Mesodamage Evoluation Law of Coal[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,1999, 18(5):497-502.(in Chinese))

[5] 丁卫华. 岩石内部破裂过程的CT动态监测[D].西安:西安理工大学, 2001.(DING Wei-hua. A Real-time Detecting on Internal Fracturing Process of Rock by X-ray CT Scanning[D].Xi’an: Xi’an University of Technology,2001.(in Chinese))

[6] 丁卫华,仵彦卿,蒲毅彬,等.低应变率下岩石内部裂纹演化的x射线CT 方法[J].岩石力学与工程学报,2003,22(11):1793-1797.(DING Wei-hua,WU Yan-qing,PU Yi-bin,etal.X-ray CT Approach on Rock Interior Crack Evolution under Low Strain Rate[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2003,22(11):1793-1797.(in Chinese))

[7] 仵彦卿,曹广祝,王殿武.基于x射线CT方法的岩石小裂纹扩展过程分析[J].应用力学学报,2005,22(3):484-490.(WU Yan-qing,CAO Guang-zhu,WANG Dian-wu.Microfracturing Processes of Rock by Real-time Observation of X-ray CT[J].Chinese Journal of Applied Mechanics,2005,22(3):484-490.(in Chinese))

[8] 任建喜,葛修润.单轴压缩岩石损伤演化细观机理及其本构模型研究[J].岩石力学与工程学报,2001, 20(4):425-431.(REN Jian-xi,GE Xiu-run. Study of Rock Meso-damage Evolution Law and Its Constitutive Model under Uniaxial Compression Loading [J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2001, 20(4):425-431(in Chinese))

[9] 任建喜,葛修润,蒲毅彬, 等.岩石卸荷损伤演化机理CT实时分析初探[J].岩石力学与工程学报,2000, 19(6):697-701.(REN Jian-xi,GE Xiu-run,PU Yi-bin,etal. Preliminary Analysis on Rock Unloading Damage Evolution Law by X-ray CT Scan[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2000, 19(6):697-701.(in Chinese))