索风营Dr2#危岩体综合治理设计及优化

□ 曾树元 □ 吴正新(中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司)

1 概述

索风营水电站位于贵州省修文县和黔西县交界的乌江干流六广河段,是乌江干流梯级开发的第五个梯极,上游接东风水电站,下游为乌江渡电站。电站属Ⅱ等大(Ⅱ)型工程,枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身开敞式溢流表孔、右岸引水系统和地下厂房等主要建筑物组成,工程以发电为主,装机容量600MW,正常蓄水位837m,总库容2亿m3,属日调节水库。电站于2002年7月开工,2005年8月首台机组投产发电。Dr2#危岩体位于大坝右坝肩上方的灰岩陡崖上,卸荷高度约180m,下部外侧为Ⅲ号塌滑堆积体,底座为T1y3泥岩,危岩体体积约78.50×104m3。危岩体加固处理从2003年8月开始,大规模加固处理从2008年开始启动,全部加固处理措施于2013年12月28日完成,整个危岩体加固处理历时约10年4个月。

2 各阶段综合治理方案、分析与完善

2.1 可行性研究阶段

根据初步勘察的Dr2#危岩体的成因、规模和三维刚体极限平衡抗滑稳定计算成果,可研阶段拟采用局部开挖卸荷+大面积锚固的减载处理方案,即考虑对大坝及进水口的严重影响,将960m高程以上L1裂隙至崖面全部挖除(开挖方量约36×104m3),并对开挖后的后缘面进行大规模的锚喷支护处理(锚杆+喷混凝土+2500kN预应力锚索)。

2.2 招标设计阶段

2001年9月,《乌江索风营水电站可行性研究报告》通过审查后,Dr2#危岩体下部的进厂交通洞、上坝交通洞及进水口、坝肩开挖等相继开工。根据可研报告审查意见,2001年10月13日起对Dr2#危岩体进行详细勘察工作,根据详勘结论,Dr2#危岩体实际规模为78.50×104m3,约为可研阶段28.50×104m3的3倍。

2.3 施工详图阶段

随着施工的进行,参建各方日益认识到Dr2#危岩体加固处理的复杂性和艰巨性、工程安全的重要性,并于2004年2月邀请了国内著名专家和教授(中国科学院院士陈祖煜、爆破专家张正宇等)在贵阳召开了技术咨询会,咨询会上对原处理加固方案进行深入讨论,肯定了“上拉下固”的综合处理原则,并提出了进一步优化意见,即将“以内部加固为主”调整为“以外部加固为主”,将“工程风险”转化为“施工风险”,确保加固施工期的安全。

2.4 施工过程中加固处理设计变更

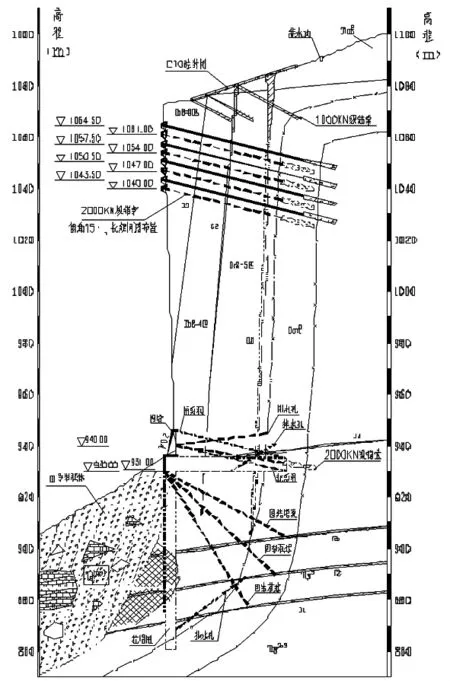

随着施工阶段对Dr2#危岩体认识不断深入,基于“上拉下固”和“外部加固”的思路,2008年在2004年确定Dr2#危岩体加固处理方案基础上对Dr2#危岩体作了进一步优化,并经水利水电规划设计总院审查通过,该优化处理方案概况起来为“顶戴帽、腰系带、脚穿鞋”,具体优化见图1。

2.4.1 顶戴帽

危岩体顶部采用混凝土地梁对裂隙进行封闭,并在混凝土地梁中设47根1000kN有粘结预应力锚索,同时沿L1裂缝后缘山坡设置截水沟,防止地表水入渗。

2.4.2 腰系带

在危岩体中上部L1外侧▽1040~▽1060m采用176根2000kN无粘结锚索和长锚杆对Dr2#危岩体进行加固,防止Dr2#危岩体倾倒。

2.4.3 脚穿鞋

图1 施工阶段设计变更典型剖面图

在危岩体下部T1y3泥页岩内布置一排6根φ7m深度60~80m深的抗滑桩及在危岩体▽930~▽940m沿J4布置12条断面尺寸为5m×4m的锚固洞,并用钢筋混凝土挡墙将抗滑桩和锚固洞连接起来,同时在挡墙上施加24根2000kN锚索,形成洞桩锚联合加固系统,防止Dr2#危岩体座滑。

2.5 施工过程中锚固洞布置调整优化

在2008年最终通过水利水电规划设计总院审定的Dr2#危岩体加固处理布置方案中,“Dr2#危岩体下部EL930~EL940布置两层12条4m×5m锚固洞”,即▽930m布置8条,▽940m布置4条,两层尾部洞间间距只有4m,锚固洞开挖爆破时对该部分岩柱稳定影响较大,为减小锚固洞开挖爆破对危岩体稳定及下部中控楼的影响,减小施工风险,经爆破振动计算分析模拟及三维计算复核,于2010年8月将12条4m×5m锚固洞优化为L1裂隙处键槽断面为3.50m×7.50m,L1裂隙以外断面为3.50m×4m的8条锚固洞,并将原两层锚固洞间联系挡墙调整为抗滑桩顶通长的8m×3.42m钢筋混凝土联系大梁,并在联系大梁布置20根2000kN的有粘结锚索,将所有锚固洞和抗滑桩通过联系大梁连接成整体,形成“洞、桩、锚”联合受力结构。

2.6 施工过程中L1、L2裂隙回填优化调整

考虑到由Dr2#危岩体外部对L1、L2裂缝进行灌浆存在较大施工及工程风险,为探明L1裂隙是否完全贯通,2012年3月,由下游侧▽976m高程沿L1裂隙开挖断面为2m×2.50m,长为150m的勘探平硐,并于2012年底完成,根据开挖揭露Dr2#危岩体下部未完全连通,L1裂隙多被粘土、碎石或钟乳石充填,溶蚀空洞较少,平均连通率约90%,参数也有相应提高。考虑到施工和工程风险,将L1、L2裂隙回填灌浆进行了优化,除底板和顶部外,不再对L1、L2裂隙进行额外的回填灌浆处理。

2.7 施工过程中其它主要优化调整

为降低Dr2#危岩体2-1区倒悬体锚杆支护的施工风险。根据计算分析,将锚杆支护优化为以Dr2#危岩体底部抗滑桩及桩联系大梁为基础,对2-1区倒悬体采用C20贴坡混凝土墙进行支撑。

为防止抗滑桩超筋破坏,同时提高抗滑桩在Dr2#危岩体底滑面J1夹层处的抗剪强度,在J1夹层处增加了QU120重轨。

为加强Dr2#危岩体的排水,在所有锚固洞内L1、L2裂隙处预埋排水管,由锚固洞施工支洞将裂隙处渗水排出Dr2#危岩体外。

3 施工安全监测设计

在Dr2#危岩体的施工过程中,如何动态监控Dr2#危岩体的变形情况,以确保工程安全显得尤为重要,为此在施工过程中明确了以“监测指导设计、施工”为施工安全监测的指导方针,施工安全监测分为以下两个部分:

第一,在未进行任何处理时先对Dr2#危岩体各组裂缝表面宽度及危岩体绝对位置进行监测,为Ⅰ期监测。Ⅰ期监测主要包括对顶部及底板勘探平硐内揭露的裂缝宽度进行监测,并在危岩体顶部表面设置变形观测墩,监测危岩体的整体变形情况。

第二,在施工过程中,监测与施工措施同步实施,对Dr2#危岩体进行动态监测,并根据监测情况及时调整设计及施工方案为Ⅱ期监测。Ⅱ期监测主要包括Dr2#危岩体内部监测、爆破震动监测及结构监测,内部监测主要在危岩体中上部▽1040~1064.50m采用多点位移计对L1、L2、L3裂缝进行内部裂缝监测,以监测危岩体的张拉变形;爆破监测主要对抗滑桩、锚固洞及中部L1裂隙勘探平硐施工过程中,对开挖爆破进行动态监测,以确保开挖爆破不影响危岩体的稳定;结构监测主要包括对锚杆、锚索、抗滑桩及锚固洞等结构进行监测。

4 结语

索风营Dr2#危岩体是在悠久的地质年代里各种自然力作用下形成的不良地质体,由于位于右坝肩、进水口和电站中控楼上方,在Dr2#危岩体进行大规模加固处理施工时,电站已投产发电,Dr2#危岩体的稳定性对枢纽及电站运行安全有着极其重要的影响。本文系统归纳、总结了索风营Dr2#危岩体综合治理10多年间各阶段设计方案调整及优化情况,为类似的边坡及危岩体加固工程提供了实践经验,丰富了边坡及危岩体加固理论和实践,可供类似工程借鉴和参考。